第3回「鈴木三郎助全広連地域広告大賞」発表 最優秀賞は海の中道海洋生態科学館CM「ウニのボールジョイント」など3篇

4月16日、第3回「鈴木三郎助全広連地域広告大賞」選考委員会が開かれ、25広告協会および一般による119作品の応募の中から、「フィルム・オーディオ部門」「プリント部門」「チャレンジ部門」「キャンペーン部門」の4部門から各2作品・計8作品の部門賞を選出し、その中からさらに最優秀賞を決定した。  本賞は、2007年より制定された「全広連鈴木三郎助地域キャンペーン大賞」「全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞」を、2022年に「鈴木三郎助全広連地域広告大賞」として内容をリニューアルし、今回が3回目。地域の産業・経済・文化スポーツに関する広告活動を通じて、日本各地の地域活性化に貢献した優れた広告コミュニケーション活動を顕彰することにより、地域活性化を促進することを目的としている。

本賞は、2007年より制定された「全広連鈴木三郎助地域キャンペーン大賞」「全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞」を、2022年に「鈴木三郎助全広連地域広告大賞」として内容をリニューアルし、今回が3回目。地域の産業・経済・文化スポーツに関する広告活動を通じて、日本各地の地域活性化に貢献した優れた広告コミュニケーション活動を顕彰することにより、地域活性化を促進することを目的としている。

贈賞は5月15日、第72回全日本広告連東京大会の式典席上で行われる。最優秀賞と、各部門賞の受賞作品は以下の通り。 受賞者:海の中道海洋生態科学館

受賞者:海の中道海洋生態科学館

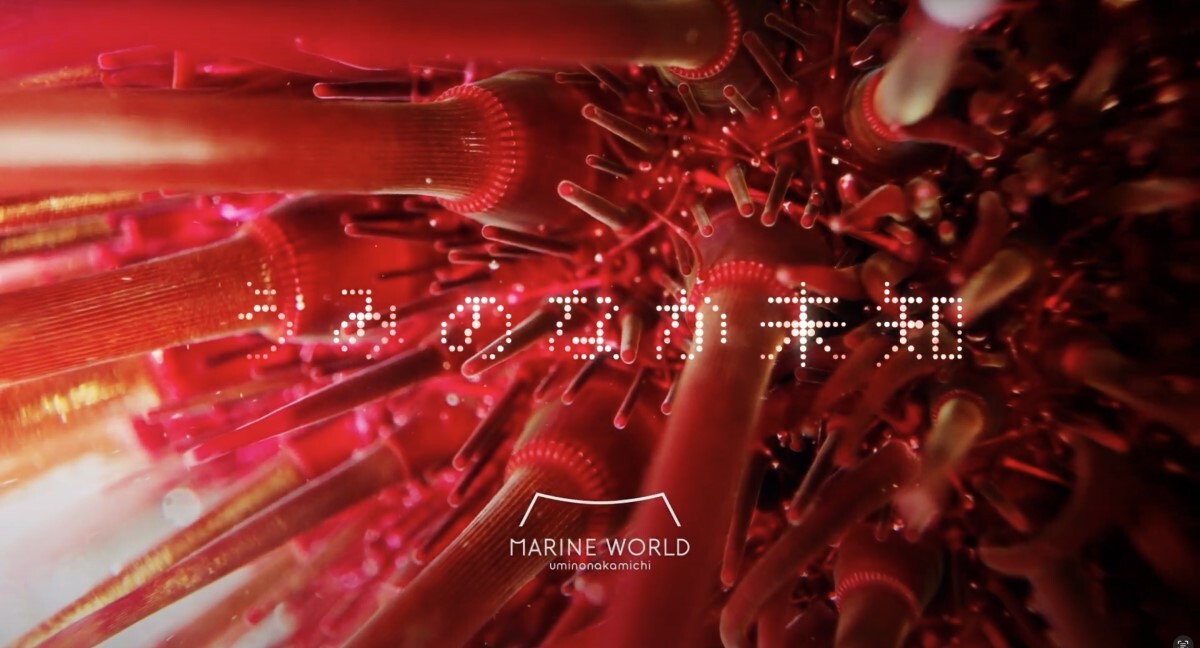

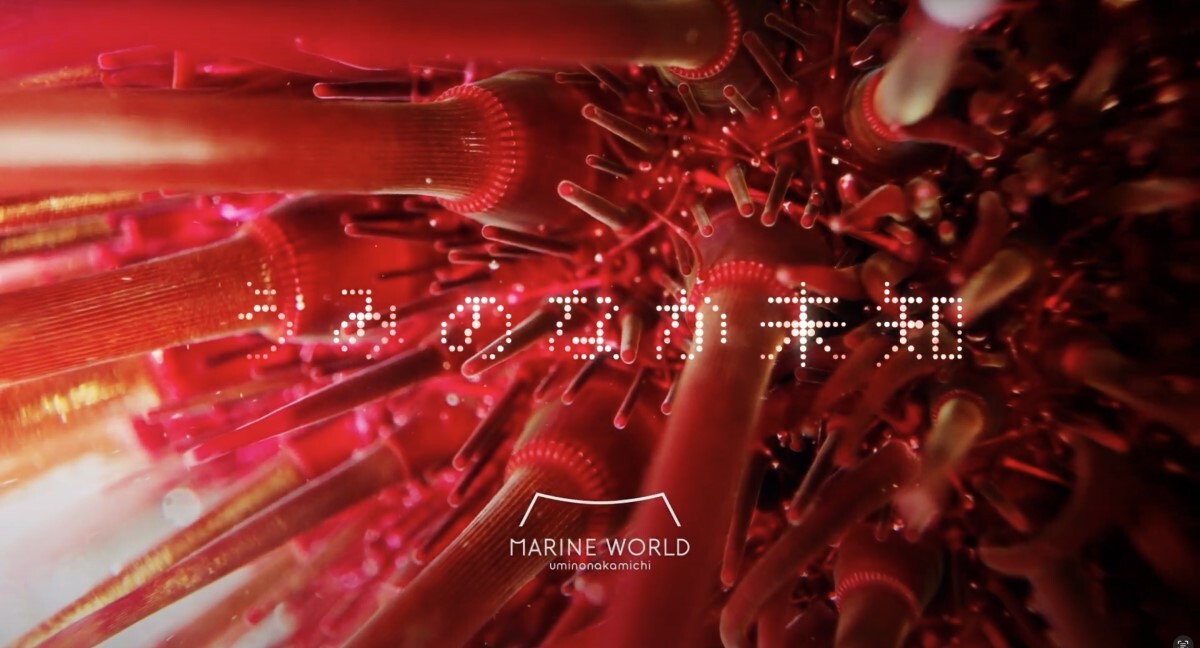

受賞作:「ウニのボールジョイント」篇/「ネコザメのドリル卵」篇/「カラッパの抜け殻」篇(CM)

推薦協会:福岡広告協会

作品概要・贈賞理由:「世界の海のおよそ95%が深海で、ほとんどの人はそこへたどりつくことはできない。海に広がる未知の世界を宇宙のようなビジュアルに見立てて、マリンワールド海の中道にある『うみのなか未知』を表現。ウニやネコザメの卵などの生き物を超接写撮影し、これまでに見たことのないような姿を切り撮った。

海の生き物を魅力的に伝えることで、見る人の知的好奇心を刺激し、生命の不思議や尊さを再認識するきっかけになるような広告を目指した。水族館のもつ学術的な側面と本質的価値を追求した、マリンワールドの新たな顔となるコミュニケーションの達成に寄与するものとなった。

水族館のもつ本質的な価値に正面から向き合い課題に応えるとともに、力のある映像とデザインの美しさなどの高いクリエイティビティを両立させた圧倒的な強さが高く評価された。」 受賞者:日本たばこ産業

受賞者:日本たばこ産業

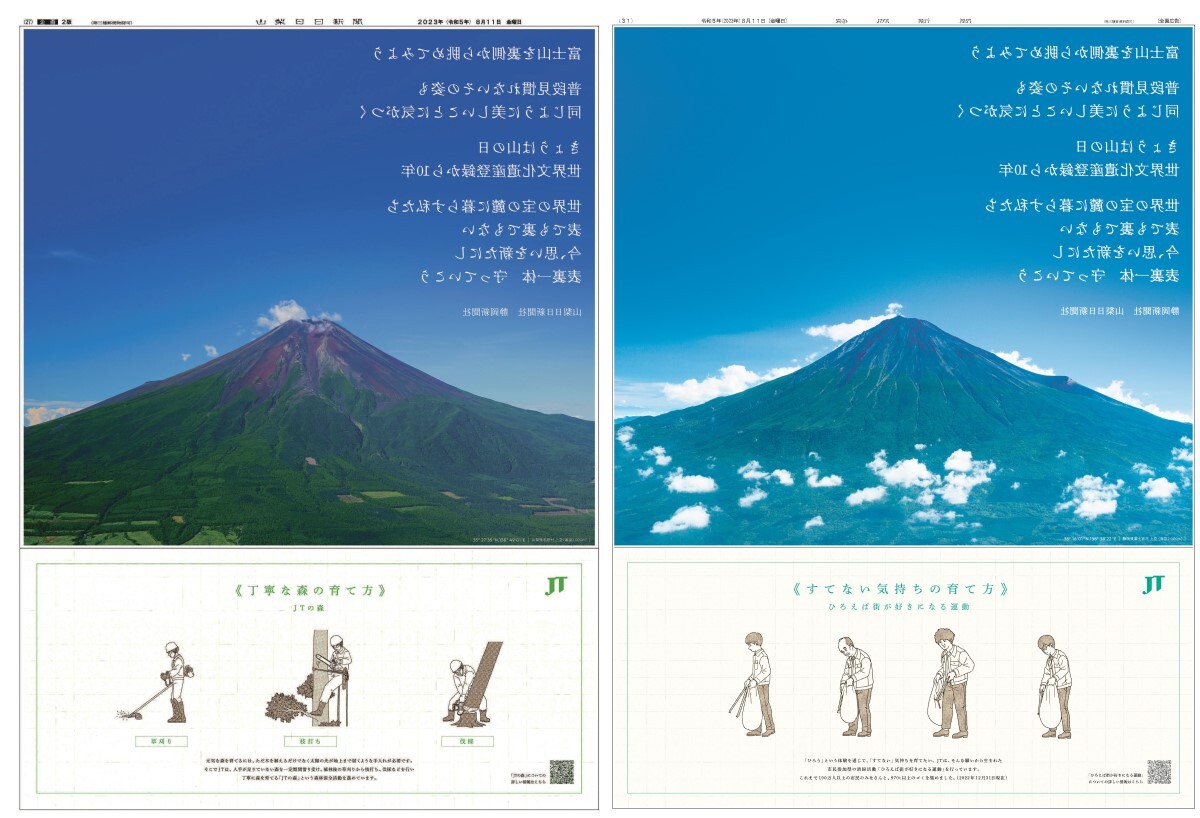

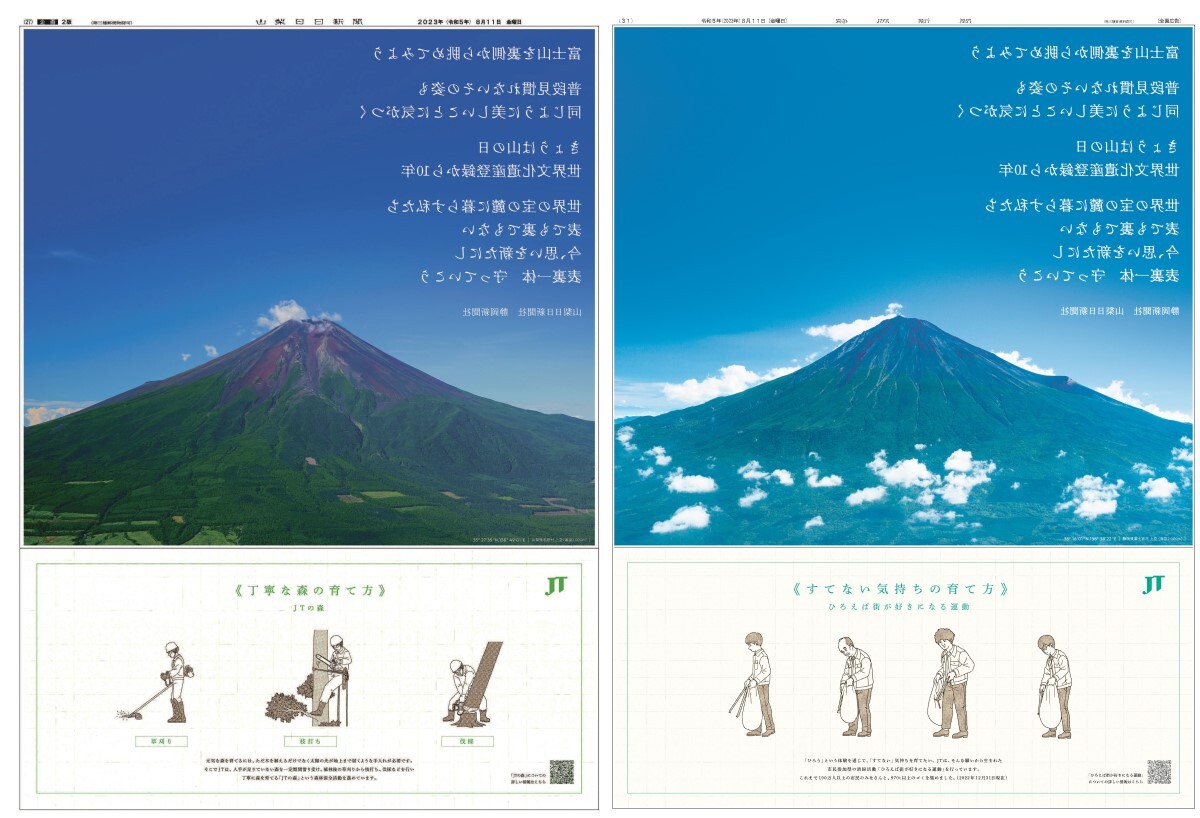

受賞作:「裏技で読もう!表裏一体 富士山世界文化遺産10周年」 企画(新聞)

推薦協会:山梨広告協会、静岡県広告協会

作品概要・贈賞理由:「富士山の世界文化遺産登録10周年を機に、富士山を擁する山梨・静岡両県民に改めて一体となって世界の宝を守る機運を高めようと、山梨日日新聞・静岡新聞が連携して企画。『富士山はどちらから見たほうが美しい』といった“論争”がしばしば起きるが、それぞれの美しさを認め合い保全していくためのメッセージを山の日に発信した。

山梨日日新聞では表面に山梨側の富士山写真と文字を左右反転させたメッセージ、裏面には静岡側からの写真を掲載。静岡新聞には表面に静岡側の富士山写真と文字を左右反転させたメッセージ、裏面に山梨側からの写真を掲載。読むためには裏側から光にかざして紙面を透かせ、自分たちがいつもは見ていない裏側の富士山を見ながらでないと読めない仕掛けとした。広告のメッセージでも、『森の育て方』と『街をきれいにする運動』として表裏を対比させた。

SNSでは仕掛けに対する気づきの反応や、写真の美しさに好意的な意見が寄せられた。

紙面のテーマ、紙面を透かして裏側から見るというアイディア、クライアントが協賛広告内で発信するメッセージの全てがつながり、新聞の持つ特徴を最大限に活かした広告であることが高く評価された。」 受賞者:沖縄セルラー電話

受賞者:沖縄セルラー電話

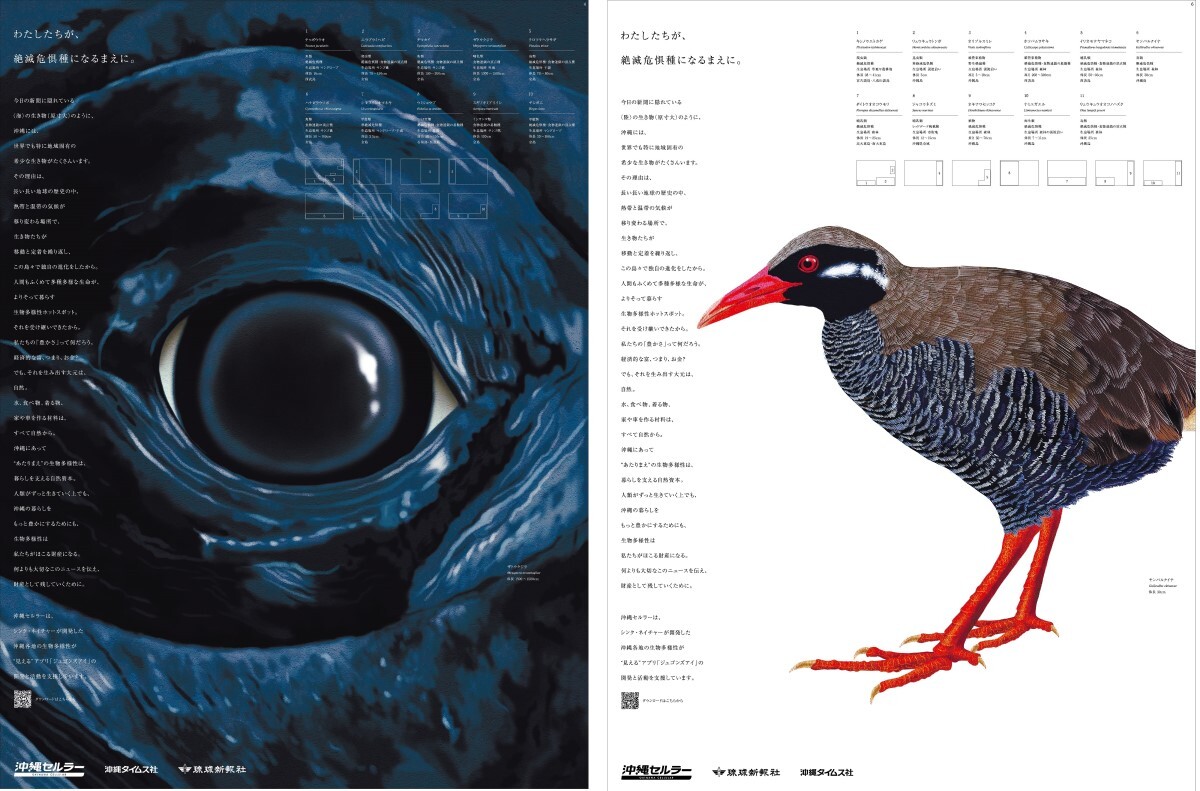

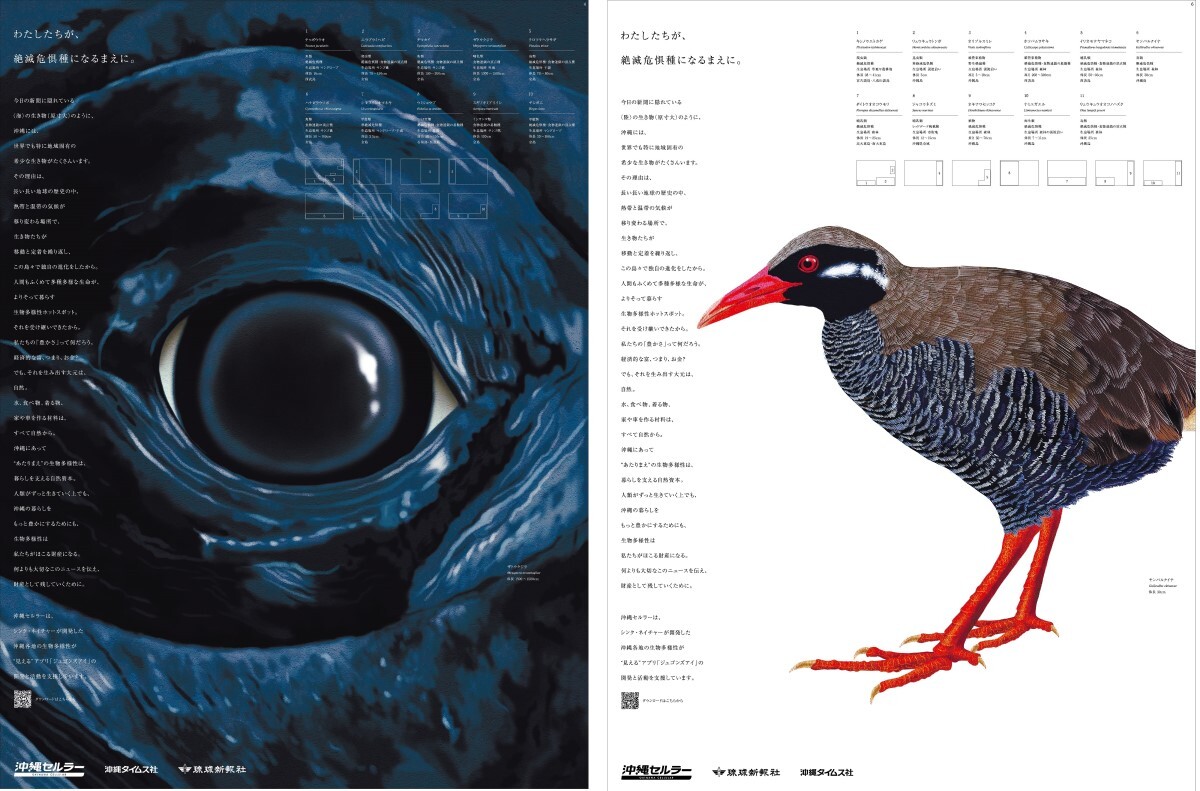

受賞作:生物多様性沖縄2紙マルチ新聞広告「わたしたちが、絶滅危惧種になるまえに。」(新聞)

推薦協会:沖縄広告協会

作品概要・贈賞理由:「沖縄は世界有数の『生物多様性ホットスポット』であり、県の文化・生活様式は独特な生物多様性がベースとなっているが、近年は古来の動植物も絶滅危惧種とされるものが増えている。豊かな自然が当たり前になっている県民にその価値に改めて気付いてもらい、この宝を守り続けていくことの必要性を知ってもらうことを目的に企画。

企画意図の実現の為には、『インパクト』が重要と考え、沖縄タイムス・琉球新報の2紙が協力し、前代未聞の『広告主×新聞2紙の3社合同プロジェクト』として展開。紙面を多面的にジャックし、動植物を原寸大・リアルな描写で表現した。2紙で異なる内容として、琉球新報は『陸』、沖縄タイムスは『海』をテーマとした。普段新聞に触れない若年層が新聞に触れる機会を創出し、SNS上でも話題になると共に、広告業界誌に掲載されるなど大きな反響があった。

生物多様性への警鐘というテーマに対して、デジタルにはない新聞の強みである『物理的な紙面の大きさ』を最大限に活かした構成を企画し、高いクラフト力で表現した点が評価された。」 受賞者:大口酒造

受賞者:大口酒造

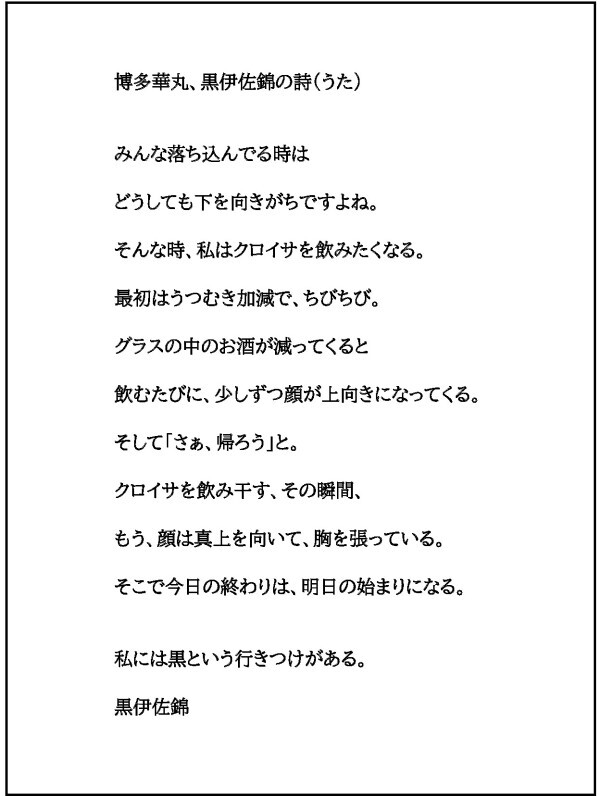

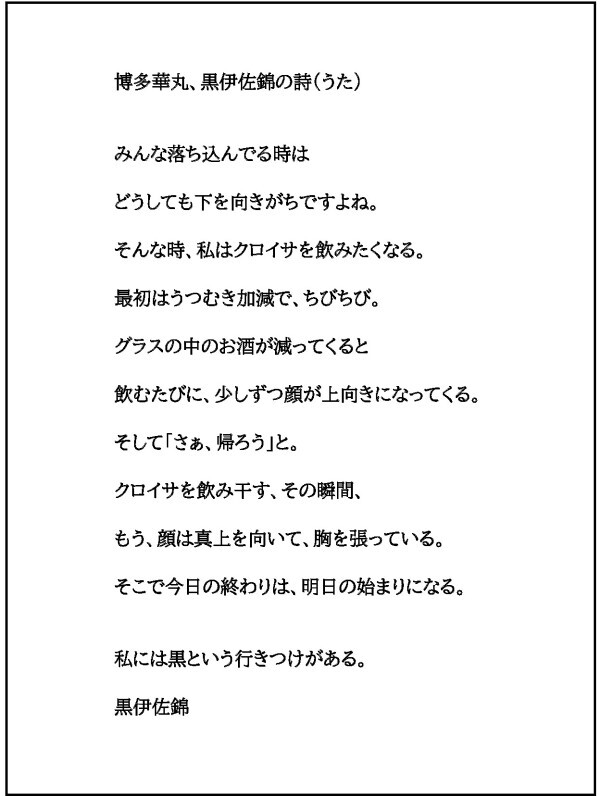

受賞作:黒伊佐錦の詩「映画館と温泉」篇/「上を向く」篇/「のむという意味」篇(ラジオCM)

推薦協会:福岡広告協会

作品概要・贈賞理由:「芋焼酎の本場のひとつである鹿児島で最も飲まれている黒伊佐錦。『芋焼酎ブーム』といわれた2000年代前半を経て、ブームが落ち着いてきた今、数あるアルコール類の中でその存在感をさらに築きたいという課題があった。約10年前より、同商品を普段から愛飲しているタレントの博多華丸氏を起用。ラジオCMならではの耳から入るゆったりとしたコミュニケーションの形をとり、飲みたい気分を醸成することで、商品のブランディングに寄与することを目指している。長年続いているこのラジオCMシリーズにはファンも多い。

商品のことそれ自体は語らずに、商品に自然と好感を持ち、飲みたい気持ちにさせることに成功した文学性とシズルを両立させたコピーワークが光り、ラジオの特性を十二分に活かしたブランディング広告となっている点が高く評価された。」 受賞者:アクリルアニマルプロジェクト実行委員会

受賞者:アクリルアニマルプロジェクト実行委員会

受賞作:アクリルアニマルプロジェクト(プロダクト、イベント)

推薦協会:福岡広告協会

作品概要・贈賞理由:「コロナ禍で使われた『アクリル製パーティション』。新型コロナが5類に移行し役割を終えた後は、リサイクルできるスキームが確立されていないことから、ほとんどが焼却・埋め立て処分されている。これを有効活用(アップサイクル)し、貴重な資源の廃棄といった社会問題に気づきをもたらす一方、『わたしたちを守ってくれたものを、わたしたちの守りたいものへ。』をスローガンに、絶滅危慎種の動物たちを支援するプロダクトを作成。福岡市動物園でのワークショップをはじめ、県内各所でポップアップショップなどを展開した。支持・応援を得て集まった寄付金は、『日本動物園水族館協会』を通じ、野生動物たちの保護活動にあてられている。

アフターコロナにおける、ストーリーの巧みさが評価された。新型コロナを防いだアクリル板のその後への着目から、アップサイクル施策につなげたチャレンジが秀逸であり、時代のキーワードが散りばめられたプロジェクトになっていた。」 受賞者:みんなの冷蔵庫実行委員会

受賞者:みんなの冷蔵庫実行委員会

受賞作:みんなの冷蔵庫in大宰府(イベント)

推薦協会:福岡広告協会

作品概要・贈賞理由:「『みんなの冷蔵庫』は、街に誰でも使える冷蔵庫を設置し、人々が余った食材を自由に持ち寄り、それを必要な人が自由に持っていけるという、フードロスと貧困家庭問題の両方の解決を目指すドイツ発祥のプロジェクト。太宰府市の女子高校生が、県が公募した『高校生チャレンジ応援プロジェクト』に応募し採択されたことにより本プロジェクトがスタートした。意志に賛同して多くのボランティアが集まり、活動期間の42日間、毎日冷蔵庫のそばに立ち人々を出迎えた。利用する人が惨めな気持ちにならないための『気持ちのデザイン』を大切にし、あえて人通りの多い、公民館のようなスペースを設置場所として食料品や日用品を受け入れた。

彼女の奮闘により、延べ800 組以上の人々が来訪し、地元食品メーカーによる差入れや、地元農家による規格外野菜の提供などの協力も得た。多くの人が集まり賑わいが創出され、人と触れ合う楽しさから訪れる高齢者も。現代社会において希薄になりがちなリアルな交流や、地域コミュニティの活性化などの成果が得られ、福岡の全テレビ局、西日本新聞で取材されるなど、大きな反響があった。

『地域から身近な未来を変え、それが日本中に広がり世の中を変えていく、そのチャレンジは多くの人の心を動かし、今を変えるチカラがあったか?』という選考基準を掲げて本部門賞を選出したときに文句なしの受賞となった。」 受賞者:岩手日報社

受賞者:岩手日報社

受賞作:育てよう災害救助犬プロジェクト「いわてワンプロ」(新聞)

推薦協会:岩手広告協会

作品概要・贈賞理由:「東日本大震災で国内外から災害救助犬が被災地に駆けつけ、活動してくれた一方で、国内における救助犬の実態は知られておらず、現状には課題が山積している。さらに、本プロジェクト開始時の岩手の救助犬はわずか2頭。『あの時の支援に対する感謝の想いを胸に、今度は岩手のカで、世界中の命を救う』ことを究極のゴールに設定し、取り組みをスタートした。

2022年・プロジェクト1年目を『理解促進期』に設定。2023年・2年目は『災害救助犬育成期』とし、救助犬を目指す『つる』が『新入社犬』として岩手日報社に入社。『つる』は『広報犬試験』に合格し、PRイベントなどに出演できる資格を得て、現在も『捜索犬試験』合格を目指してトレーニングを重ねている。コラボビールの開発・販売や、『つる』の毎日の食事とおやつはパートナー企業による提供である等、連携も重ねている。

『入社式』のニュースは地元TV局をはじめ96媒体で取り上げられ、自治体アンケートでは『救助犬の必要性』の回答が100%に達するなど、災害救助犬が『当たり前』になる日を目指して、息の長い活動としてプロジェクトは現在も進行している。

震災での気づきを課題にして、キャンペーンとしてクライアントの協賛を得ながら実現したことに敬意を表すと共に、高い志のもとで明るさやユーモアも創出しながら、取組みを継続化していく姿勢が高く評価された。」 受賞者:「寄り道しよう。to the BAR in KOBE 2023」実行委員会(サントリー・神戸新聞社ほか)

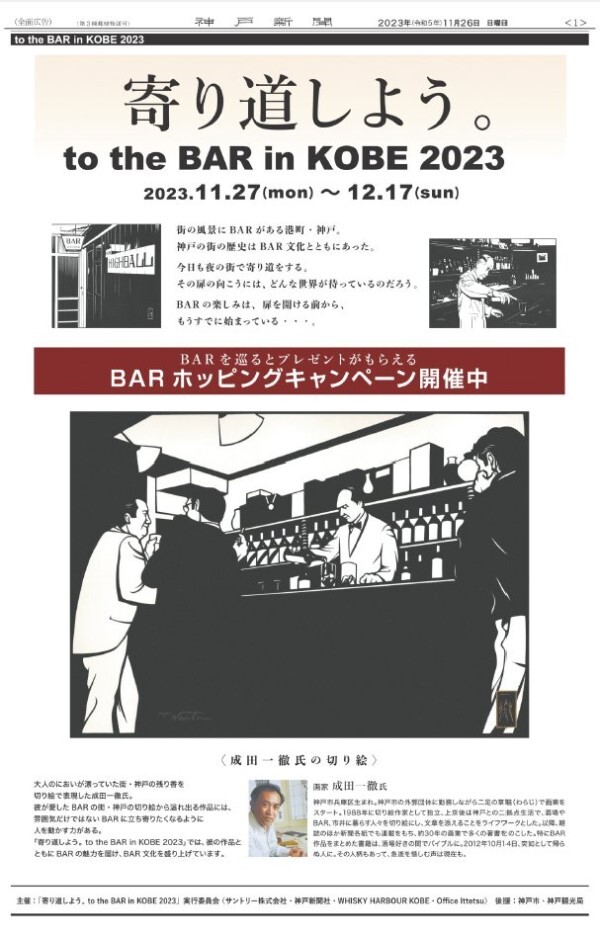

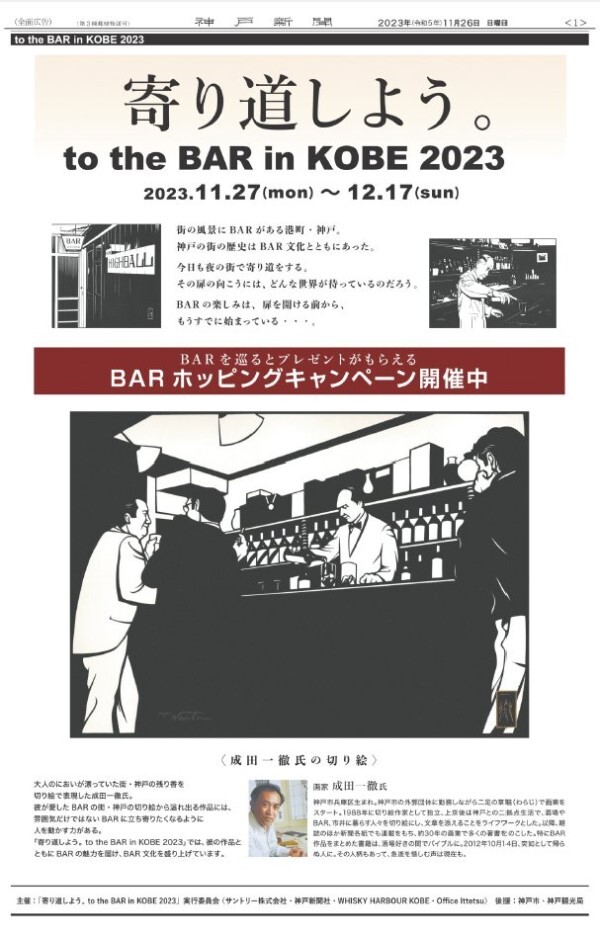

受賞者:「寄り道しよう。to the BAR in KOBE 2023」実行委員会(サントリー・神戸新聞社ほか)

受賞作:「寄り道しよう。to the BAR in KOBE 2023」(新聞・雑誌・OOH)

推薦協会:神戸広告協会

作品概要・贈賞理由:「新型コロナが5類に移行後も、神戸の夜の街のにぎわいはなかなか回復せず、お客様の少なさゆえに早じまいしてしまうことでさらにお客様が減るという悪循環に陥っており、昼夜問わず都市の回遊性を生むことが課題であった。神戸は諸外国との交流の地という歴史や、バーやジャズなどのナイトタイムコンテンツが盛んな街であることから、夜の賑わいの回復を焦点として、神戸バー文化の価値を再発見してもらうプロジェクトを、サントリー・神戸新聞社ほかで構成する実行委員会でスタートさせた。キービジュアルに神戸出身の切り絵作家・成田一徹氏の切り絵を使用。新聞、雑誌、ドリンクチケットの配布など重層的な施策を行った。

結果、期間中のべ1500名以上がバーに入店。20-40代の参加者が6割以上と、従来バーに行く機会がなかった層から来店のきっかけになったという好意的な反応が多数寄せられ、店舗側からの喜びの声も多く上がった。ウイスキーの飲用拡大にも貢献し、広告主は販売実績前年比増を記録した。

課題に対して多くのステークホルダーを巻き込みながらキャンペーンを設計し、広告らしい心惹かれるキービジュアルによるコミュニケーションを実現させることで明確な成果を得た、地域を盛り上げる一連の施策が高く評価された。」

贈賞は5月15日、第72回全日本広告連東京大会の式典席上で行われる。最優秀賞と、各部門賞の受賞作品は以下の通り。

最優秀賞及びフィルム・オーディオ部門賞

受賞作:「ウニのボールジョイント」篇/「ネコザメのドリル卵」篇/「カラッパの抜け殻」篇(CM)

推薦協会:福岡広告協会

作品概要・贈賞理由:「世界の海のおよそ95%が深海で、ほとんどの人はそこへたどりつくことはできない。海に広がる未知の世界を宇宙のようなビジュアルに見立てて、マリンワールド海の中道にある『うみのなか未知』を表現。ウニやネコザメの卵などの生き物を超接写撮影し、これまでに見たことのないような姿を切り撮った。

海の生き物を魅力的に伝えることで、見る人の知的好奇心を刺激し、生命の不思議や尊さを再認識するきっかけになるような広告を目指した。水族館のもつ学術的な側面と本質的価値を追求した、マリンワールドの新たな顔となるコミュニケーションの達成に寄与するものとなった。

水族館のもつ本質的な価値に正面から向き合い課題に応えるとともに、力のある映像とデザインの美しさなどの高いクリエイティビティを両立させた圧倒的な強さが高く評価された。」

プリント部門賞

受賞作:「裏技で読もう!表裏一体 富士山世界文化遺産10周年」 企画(新聞)

推薦協会:山梨広告協会、静岡県広告協会

作品概要・贈賞理由:「富士山の世界文化遺産登録10周年を機に、富士山を擁する山梨・静岡両県民に改めて一体となって世界の宝を守る機運を高めようと、山梨日日新聞・静岡新聞が連携して企画。『富士山はどちらから見たほうが美しい』といった“論争”がしばしば起きるが、それぞれの美しさを認め合い保全していくためのメッセージを山の日に発信した。

山梨日日新聞では表面に山梨側の富士山写真と文字を左右反転させたメッセージ、裏面には静岡側からの写真を掲載。静岡新聞には表面に静岡側の富士山写真と文字を左右反転させたメッセージ、裏面に山梨側からの写真を掲載。読むためには裏側から光にかざして紙面を透かせ、自分たちがいつもは見ていない裏側の富士山を見ながらでないと読めない仕掛けとした。広告のメッセージでも、『森の育て方』と『街をきれいにする運動』として表裏を対比させた。

SNSでは仕掛けに対する気づきの反応や、写真の美しさに好意的な意見が寄せられた。

紙面のテーマ、紙面を透かして裏側から見るというアイディア、クライアントが協賛広告内で発信するメッセージの全てがつながり、新聞の持つ特徴を最大限に活かした広告であることが高く評価された。」

受賞作:生物多様性沖縄2紙マルチ新聞広告「わたしたちが、絶滅危惧種になるまえに。」(新聞)

推薦協会:沖縄広告協会

作品概要・贈賞理由:「沖縄は世界有数の『生物多様性ホットスポット』であり、県の文化・生活様式は独特な生物多様性がベースとなっているが、近年は古来の動植物も絶滅危惧種とされるものが増えている。豊かな自然が当たり前になっている県民にその価値に改めて気付いてもらい、この宝を守り続けていくことの必要性を知ってもらうことを目的に企画。

企画意図の実現の為には、『インパクト』が重要と考え、沖縄タイムス・琉球新報の2紙が協力し、前代未聞の『広告主×新聞2紙の3社合同プロジェクト』として展開。紙面を多面的にジャックし、動植物を原寸大・リアルな描写で表現した。2紙で異なる内容として、琉球新報は『陸』、沖縄タイムスは『海』をテーマとした。普段新聞に触れない若年層が新聞に触れる機会を創出し、SNS上でも話題になると共に、広告業界誌に掲載されるなど大きな反響があった。

生物多様性への警鐘というテーマに対して、デジタルにはない新聞の強みである『物理的な紙面の大きさ』を最大限に活かした構成を企画し、高いクラフト力で表現した点が評価された。」

フィルム・オーディオ部門賞

受賞作:黒伊佐錦の詩「映画館と温泉」篇/「上を向く」篇/「のむという意味」篇(ラジオCM)

推薦協会:福岡広告協会

作品概要・贈賞理由:「芋焼酎の本場のひとつである鹿児島で最も飲まれている黒伊佐錦。『芋焼酎ブーム』といわれた2000年代前半を経て、ブームが落ち着いてきた今、数あるアルコール類の中でその存在感をさらに築きたいという課題があった。約10年前より、同商品を普段から愛飲しているタレントの博多華丸氏を起用。ラジオCMならではの耳から入るゆったりとしたコミュニケーションの形をとり、飲みたい気分を醸成することで、商品のブランディングに寄与することを目指している。長年続いているこのラジオCMシリーズにはファンも多い。

商品のことそれ自体は語らずに、商品に自然と好感を持ち、飲みたい気持ちにさせることに成功した文学性とシズルを両立させたコピーワークが光り、ラジオの特性を十二分に活かしたブランディング広告となっている点が高く評価された。」

チャレンジ部門賞

受賞作:アクリルアニマルプロジェクト(プロダクト、イベント)

推薦協会:福岡広告協会

作品概要・贈賞理由:「コロナ禍で使われた『アクリル製パーティション』。新型コロナが5類に移行し役割を終えた後は、リサイクルできるスキームが確立されていないことから、ほとんどが焼却・埋め立て処分されている。これを有効活用(アップサイクル)し、貴重な資源の廃棄といった社会問題に気づきをもたらす一方、『わたしたちを守ってくれたものを、わたしたちの守りたいものへ。』をスローガンに、絶滅危慎種の動物たちを支援するプロダクトを作成。福岡市動物園でのワークショップをはじめ、県内各所でポップアップショップなどを展開した。支持・応援を得て集まった寄付金は、『日本動物園水族館協会』を通じ、野生動物たちの保護活動にあてられている。

アフターコロナにおける、ストーリーの巧みさが評価された。新型コロナを防いだアクリル板のその後への着目から、アップサイクル施策につなげたチャレンジが秀逸であり、時代のキーワードが散りばめられたプロジェクトになっていた。」

受賞作:みんなの冷蔵庫in大宰府(イベント)

推薦協会:福岡広告協会

作品概要・贈賞理由:「『みんなの冷蔵庫』は、街に誰でも使える冷蔵庫を設置し、人々が余った食材を自由に持ち寄り、それを必要な人が自由に持っていけるという、フードロスと貧困家庭問題の両方の解決を目指すドイツ発祥のプロジェクト。太宰府市の女子高校生が、県が公募した『高校生チャレンジ応援プロジェクト』に応募し採択されたことにより本プロジェクトがスタートした。意志に賛同して多くのボランティアが集まり、活動期間の42日間、毎日冷蔵庫のそばに立ち人々を出迎えた。利用する人が惨めな気持ちにならないための『気持ちのデザイン』を大切にし、あえて人通りの多い、公民館のようなスペースを設置場所として食料品や日用品を受け入れた。

彼女の奮闘により、延べ800 組以上の人々が来訪し、地元食品メーカーによる差入れや、地元農家による規格外野菜の提供などの協力も得た。多くの人が集まり賑わいが創出され、人と触れ合う楽しさから訪れる高齢者も。現代社会において希薄になりがちなリアルな交流や、地域コミュニティの活性化などの成果が得られ、福岡の全テレビ局、西日本新聞で取材されるなど、大きな反響があった。

『地域から身近な未来を変え、それが日本中に広がり世の中を変えていく、そのチャレンジは多くの人の心を動かし、今を変えるチカラがあったか?』という選考基準を掲げて本部門賞を選出したときに文句なしの受賞となった。」

キャンペーン部門賞

受賞作:育てよう災害救助犬プロジェクト「いわてワンプロ」(新聞)

推薦協会:岩手広告協会

作品概要・贈賞理由:「東日本大震災で国内外から災害救助犬が被災地に駆けつけ、活動してくれた一方で、国内における救助犬の実態は知られておらず、現状には課題が山積している。さらに、本プロジェクト開始時の岩手の救助犬はわずか2頭。『あの時の支援に対する感謝の想いを胸に、今度は岩手のカで、世界中の命を救う』ことを究極のゴールに設定し、取り組みをスタートした。

2022年・プロジェクト1年目を『理解促進期』に設定。2023年・2年目は『災害救助犬育成期』とし、救助犬を目指す『つる』が『新入社犬』として岩手日報社に入社。『つる』は『広報犬試験』に合格し、PRイベントなどに出演できる資格を得て、現在も『捜索犬試験』合格を目指してトレーニングを重ねている。コラボビールの開発・販売や、『つる』の毎日の食事とおやつはパートナー企業による提供である等、連携も重ねている。

『入社式』のニュースは地元TV局をはじめ96媒体で取り上げられ、自治体アンケートでは『救助犬の必要性』の回答が100%に達するなど、災害救助犬が『当たり前』になる日を目指して、息の長い活動としてプロジェクトは現在も進行している。

震災での気づきを課題にして、キャンペーンとしてクライアントの協賛を得ながら実現したことに敬意を表すと共に、高い志のもとで明るさやユーモアも創出しながら、取組みを継続化していく姿勢が高く評価された。」

受賞作:「寄り道しよう。to the BAR in KOBE 2023」(新聞・雑誌・OOH)

推薦協会:神戸広告協会

作品概要・贈賞理由:「新型コロナが5類に移行後も、神戸の夜の街のにぎわいはなかなか回復せず、お客様の少なさゆえに早じまいしてしまうことでさらにお客様が減るという悪循環に陥っており、昼夜問わず都市の回遊性を生むことが課題であった。神戸は諸外国との交流の地という歴史や、バーやジャズなどのナイトタイムコンテンツが盛んな街であることから、夜の賑わいの回復を焦点として、神戸バー文化の価値を再発見してもらうプロジェクトを、サントリー・神戸新聞社ほかで構成する実行委員会でスタートさせた。キービジュアルに神戸出身の切り絵作家・成田一徹氏の切り絵を使用。新聞、雑誌、ドリンクチケットの配布など重層的な施策を行った。

結果、期間中のべ1500名以上がバーに入店。20-40代の参加者が6割以上と、従来バーに行く機会がなかった層から来店のきっかけになったという好意的な反応が多数寄せられ、店舗側からの喜びの声も多く上がった。ウイスキーの飲用拡大にも貢献し、広告主は販売実績前年比増を記録した。

課題に対して多くのステークホルダーを巻き込みながらキャンペーンを設計し、広告らしい心惹かれるキービジュアルによるコミュニケーションを実現させることで明確な成果を得た、地域を盛り上げる一連の施策が高く評価された。」