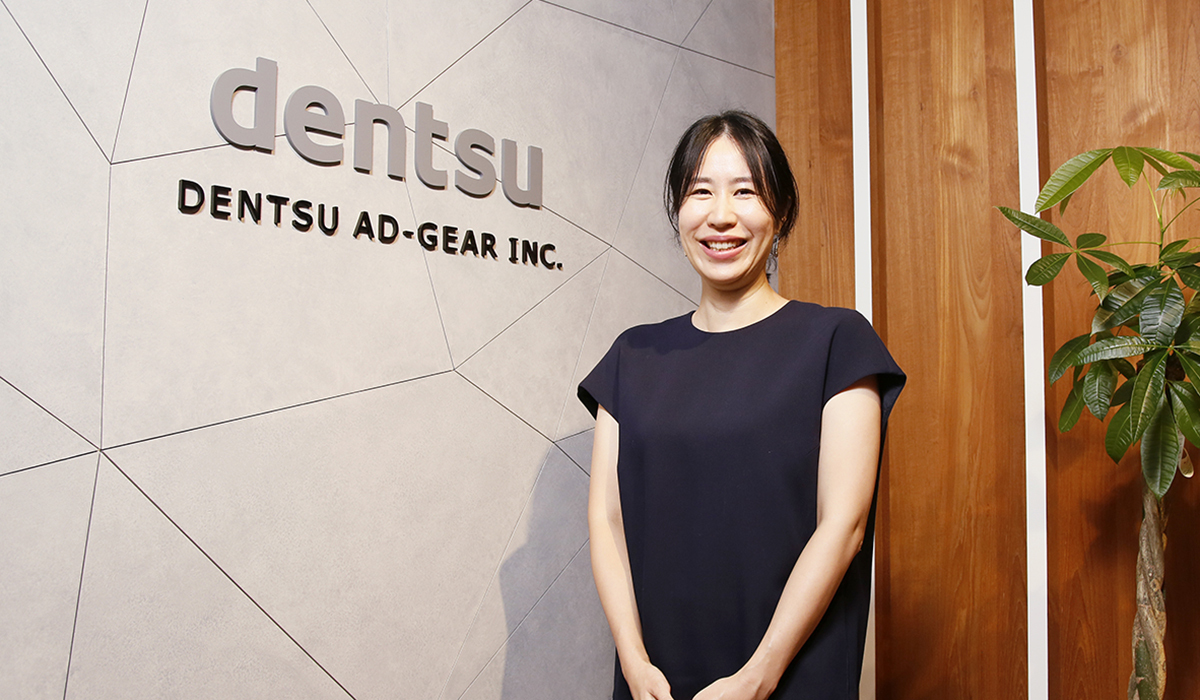

初めのコンセプトから最後の編集まですべてやる。地獄のようだけど、それが自分流 【KANEBO「I HOPE.」を手がける異才のクリエイター】電通 小松洋一さん

今までのやり方では何も動かせない、そんな時代になった。社会の変化は速く、予測できない事態を生み、環境破壊、格差・差別、分断をはじめ、人類が取り組むべきソーシャル・イシューはますます複雑化している。今こそ、「別解」を求める必要性を感じている方も多いだろう。そう、あらためて創造力や発想力といった脳力が求められているのだ。そこで、クリエイターの頭の中をのぞき、その秘密を解いてみようと考えた。旬のクリエイターをお招きし、元博報堂・クリエイティブディレクターの黒澤晃がインタビューしていくシリーズ<クリ旬>。第7回目は、KANEBO「I HOPE.」ブランドコミュニケーションなどで数々の賞を受賞している、電通のアートディレクター/クリエイティブディレクター、小松洋一(こまつよういち)さんです。

キャリアのスタートで受けた「失望」と「衝撃」

こちらこそ、ありがとうございます。多摩美術大学でデザインの勉強をしていました。美大時代を一言で言うと、ぜいたくなモラトリアムの時間、という感じでしょうか。多摩美は当時周りになんにもなかったですし、自分の興味関心にとことん向き合える緩やかな時間と寛容な環境があったので、そういう意味での「ぜいたく」です。今の子たちの競争環境だと、ああいう時間の過ごし方ではもう難しいかもしれないと思ったりもします。

モラトリアム的とはいえ、ちゃっかりと出口戦略のようなものは考えていて、在学中に2つのビジョンをかろうじて見出しました。1つ目は、恩師でありアートディレクター(以下AD)の中島祥文さんの講義から得た「美大生はいかにして社会で対価を得るのか」という問題意識。そこから、卒業後の進路としてADや広告業界を意識するようになり、自分はどうやってお金を稼ぐのか、広告ビジネスの中でどういう機能を果たすべきか、ということを考えていきました。

2つ目は、アニメーション監督の宮崎駿さんから得た「日本人クリエイターとしての存在意義をどう見つけるか、競争優位性とは何か」。学生時代、かなり初期の頃の宮崎作品に出会った僕は、オタクやサブカルチャーの枠にとどまらないその仕事に、すさまじい衝撃を受けました。浮かれまくったバブルの残滓の中、日本のクリエイターとしてどう生きるべきか? 当時はまだぼんやりとでしたが、その2つを自分の中のビジョンとして仕事をしようと、社会へ飛び込みました。

「アートディレクター=クラフト」なのか?

──どうでしたか、ビジョンと社会の関係は?そんなこんなでとりあえずADになったものの、ご多分に漏れず最初は強烈な違和感と失望に襲われました。社会に出る前は「コンセプトワークや多様な方法論でクリエイティブに携わりたい」と考えていましたし、ADはそういう職能だと思い込んでいたのですが……入ってみたら「美大=クラフトっぽい人たち」「AD=最後にグラフィックを仕上げる人」と、そんな感じだったんですね。先輩から「グラフィックのことはよくわかんないから、あとはよろしく」的なことも言われたりして。僕はいきなり狭い檻に閉じ込められたような気分になったことを覚えています。

誤解なきように言うと、僕にとって「一枚で伝え切る」グラフィックデザインという概念はとても大事なものです。例えばフランスのデザイン集団「Grapus」のポスターグラフィックなど、さまざまな作品から刺激を受け続けてきました。いまだに自分でも直接手を動かして迷惑がられています(苦笑)。「狭い檻」というのは、大げさに言えば僕らを取り巻く社会バイアス、ということなんだと思います。

僕が入社した頃の電通も「AD=クラフト」というバイアスは強かったですし、若いADに聞くといまだに根強く残っているようですね。ただ、僕の入ったチームはクラフトワークだけではなく、コンセプトまで深く考えることを第一義にしていたので救われましたが。とにもかくにも、ADの職能を正当な場所に据えたいと水面下で模索し始めました──何某かの枠内に収まりたくないという思いはいまだにずっと持ち続けていて、僕のエネルギーの一部になっています。

──失望から始まりましたが、その後のキャリアは?

当時は「まず、テレビCMをどうするか」から考えるのがビジネスの起点でした。そんな中、JRやポカリスエットなどのテレビCMで名を馳せた三浦武彦さんのチームに配属されたことは大きな転機となりました。三浦さんは僕らにクリエイターとしての社会への向き合い方と、プロジェクトの起点として一枚絵とコピーから映像を構築するメソッドを教えてくださいました。僕にとってはその方法論がすごくフィットしました。映像はコンセプトを強く伝えられるし、時間軸も含め立体的にデザインできるのが面白くて。テレビCMの社会への波及力が強かった時代です。コマーシャルの持つビジネス上の特性もあって、映像の制作にのめり込んでいきました。

次の転機は、CDCという統合セクションに配属されたときに、スタジオジブリの仕事に携われたことです。長きにわたりお仕事させていただきましたが、スタジオジブリでの打ち合わせは、特にコンセプトの段階では長時間にわたることが多くて、ソクラテスの問答法のような方法論が非常に興味深かったですね。学生時代から一方的に思っていたことの答え合わせのような、芳醇な時間をいただけたことは大きかったです。

──AD=クラフトの当時、しかも、コマーシャルが商流のメインで、デザイナーとしての絡み方が難しくなかったですか。

そうですね。その後、次第に「全部やります」という仕事のスタイルを表明していくようになりました。特にCDになってからですけど、リスクを取ってでも最初のコンセプトメイクからすべてのプロセスに自分が絡んで進めていく、つまり、CDとADを接合させるやり方を探り始めました。

僕の案件はCMプランナーがいないことが多いんです。優秀なCMプランナーは電通に数多くいますが、僕がCDとして受ける場合は基本的にADとコピーライターを中心としたアサインを行います。

──え、そうですか。当然、入っていると思っていました。

なぜだか入ってないですね(笑)。さらに言うと、今は制作工程上のほぼすべての職能を、協働しながらも自分で担務するくらいの覚悟で臨んでいます。実は、2024年以降にオンエアされた「I HOPE.」のCMには演出家もいません。僕が、フィルムディレクター(演出)から編集まで手がけているのが実態です。

分析とストラテジー、コンセプトメイキング、メディア、キャスティング、音楽、グラフィック制作での最後のデザインワークなど、チームワークは前提の上ですべてを自分に課すことにしています。いい年して何やってんだろうと思わなくもないんですが、年齢を理由に躊躇したり遠慮したりしている余裕はないんです。フィルムの最後の1フレームまでコンセプトを表出させるくらいのイメージでやってます。

──大きいエージェンシーでは珍しいやり方だと思います。マーケターをはじめとした戦略立案のプロたちもいますし、広告業は分業的でもありますし。

そうかもしれませんね。良きチームワークの醸成は自分にとって大切なものですが、分業の効率論に関しては常に懐疑的です。僕はコンセプトから自分を追い込んで考えます。

戦略とは言わば、広告クリエイティブのコア。それを他人に任せられないぞ、という思いは強いです。だから、クライアントの経営者に直接戦略をプレゼンすることも含め、とにかく広告づくりのパートやプロセスに全部、自ら深く関わるべきと思っているんです。無謀ですよね。

正直に言うと、戦略立案から仕上げまで、その起伏のある長い道のりをスルーザラインでやるのは、ある意味地獄です。なんでそこまで?と言われることもありますが……。広告は決してひとりじゃできないけれど、ひとりでやらなきゃ駄目なこともあるかもしれない。クリエイティブという仕事の大いなる矛盾ですかね。

「全部やる」がアートディレクターの職能を一番活かせる

──すごい覚悟というか、小松スタイルを感じます。覚悟というより欲望でしょうか。僕はADC(東京アートディレクターズクラブ)の会員プロフィールページに「Art&Copyを中心においた統合的なクリエイティブディレクションを目指す」という言葉をずっと入れ続けています。ただ、通常の「Art&Copy」とは捉え方がちょっと違っていて、自分なりの解釈をしていますが。

でも、日本の場合、戦略やコンセプトは言語で表現されるものというコモンセンスもあり、どうしても抽象思考がおろそかになりがちになる。だから、アートディレクションそのものを戦略化するためにはADが勇気を持って言語をも司るべきだ、というのが僕の発想なんです。広告立案の初期段階において、ADが言葉も司り、1つの戦略性を持ったパッケージをつくる。それが僕の「Art&Copy」の解釈です。その方がADの「競争優位性」を広告クリエイティブに担保しやすいと思うんですね。

──広告の教科書で言うと、「Art&Copy」は2人でやるものですね。昔のクリエイターはメソッドとしてみんな教えられ、そこから生み出された名高い広告も多いです。

ナイキの初期「Just do it.」はそれこそ真似したくてもできない名作です。とはいえなんとか真似したくて「Art&Copy」と格闘しているうちにか、なぜだか解釈が曲がってしまいました。

ただ、Artを起点に据えることは、広告以外のクリエイティブでは割とよくあることな気もします。先の宮崎駿さんも長編アニメーションの起点は1枚のスケッチだと聞いて、ビジュアルやイメージなど抽象思考が起点になることで逆にうまく行くケースもあり得るんじゃないかと。一方で、ビジネスの現場だとどうしても言語化された起点の方がコンセンサスを取りやすい。だから、言語的な目標設定を高い位置に置いて、ビジュアルでそれをどう血肉化していくのかを必ずセットで考える、それが僕の思う「Art&Copy」の関係性です。

──後編では「I HOPE.」制作の裏側と、小松さんから見た広告業界の過去と未来についてじっくりお聞きしていきます。

この記事は前後編です:後編はこちら

「Why?を突き詰めずにただHOWやWHATで流していたら、本当の答えはもう出てこない」