ビジネス視点を持ったデザイナーがDX時代に求められる FAKE CEO 高橋才将さん、パートナー 岡崎耕太さん

博報堂を経て、家族アプリFammなどを開発するTimersを立ち上げた高橋才将さん(右)。2019年7月に代表を退任し、2020年1月に新たにFAKEを設立しました。UI/UXデザインを通じて、クライアントの事業成長に貢献しています。そして5月には、アクセンチュアにてデザインマネージャーとして活躍する岡崎耕太さん(左)を迎え、企業のデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)をデザインの力で支援するDXデザイン事業をスタートしています。「DXとデザインは切り離せない関係にある」と話すお二人に、DXデザイン事業の重要性やFAKE設立の経緯などについて、お話を伺いました。

デザイン視点でDXを明快に

──初めに、FAKEとはどのような会社なのか教えてください。高橋:デザインの力で事業の未来を模索し、加速させることを掲げるコンサルティングカンパニーとして、2020年1月に設立しました。UI/UXデザイン事業に加え、5月からはパートナーの岡崎と共に、DXデザイン事業をスタートしています。

DXを推進する場合、大企業であるほど関係者が非常に多く、既存事業のオペレーションへの悪影響やリスクを考慮しなくてはいけません。しかし、関係者全員がパワーポイントやエクセルの資料だけで、DX領域の新しい構想について共通認識をとることは非常に難しい。そこで求められるのが、企業経営やコンサルの実績を持つデザイナーです。

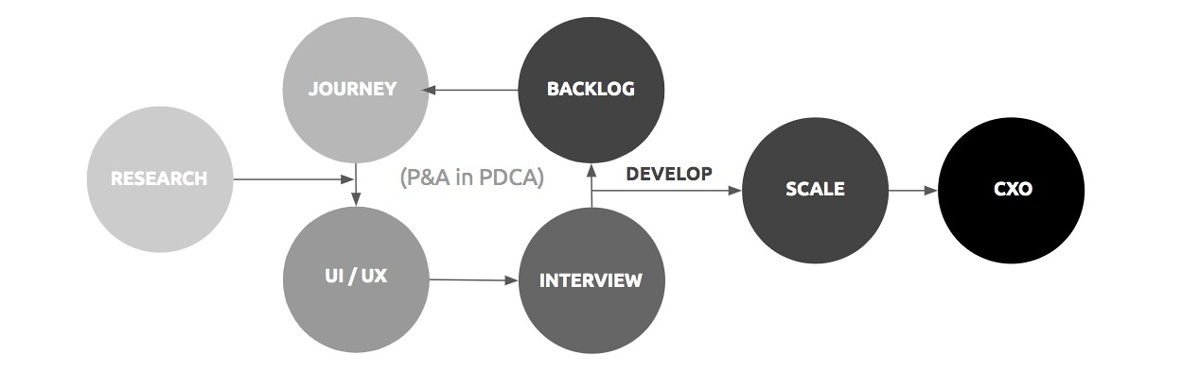

クライアントのビジネスを裏側まで理解した上で支援することで、デザイン視点を交えたシステムのプロトタイプをつくることができ、イメージを共有しやすくなります。すると社内ヒアリングの精度も向上し、事業が成功する見込みと、そこに潜む課題の両面を浮き彫りにすることができるのです。

ビジネス理解が伴わなければ、事業に必要な要素の洗い出しが瞬時にできず、UI/UX開発とヒアリングにおけるスピード感は失われてしまいます。これからのデザイナーには、中長期での事業戦略やオペーレーション、企業のアセットなどをしっかりと理解し、デザインに落とし込む能力が求められています。

こうした役割を担う「DXデザインカンパニー」と呼ばれる企業がまだ存在していないなかで、市場の開拓者となることを目指しています。

岡崎:私たちは、「売り上げの種をつくる」ことをサポートしていきます。そのため、事業の形などは関係なく、クライアントの持つ経営資源のなかでいかに売り上げをつくれるかを考えます。逆にコストをどれくらい削減できるかを相談されることもありますね。コストを改善する。人が担っていた業務負荷を軽くする。これらをデザインを通じて支援しています。

──「Fake it」が社名の由来になっているそうですが、この言葉にはどのような想いが込められているのでしょうか?

高橋:これは、ジャズミュージックなどで「即興」みたいな場面でも使われる言葉で、それが、私たちのデザインワークに対する姿勢と非常に似ていると思ったからです。

変化が激しい今の時代では、事前にすべてのことを「考える」のではなく、まずは「つくって」「触って」「顧客に会う」という一連のPDCAを回すことが求められます。これは大企業であるほど陥りがちな問題で、全員が共通認識を持つために、資料だけで長時間議論を行い、いつまでも開発に移れないことが多い。それよりも、アイデアレベルでいいからまずはプロトタイプをつくって、意思疎通を図りながらブラッシュアップしていく。そこにデザインを活用することで「質の高い模索」を推進していきたいという想いから「FAKE」という社名をつけました。

岡崎:やはり、コミュニケーションの課題が一番大きいですね。DXに関する案件は、経営層直下で組織された専属チームから相談を受けることが多いのですが、プロジェクトを進めていくためには、企業全体の意見を集約して、アウトプットに落とし込まなくてはなりません。実際にヒアリングを行ってみると、それぞれの部門で組織が縦割りに区切られて、DXに関する視点もまったく異なっているのです。これは歴史ある大企業ほど顕在化している課題であり、意見をしっかりと集約できていないからこそ「10年経ってもシステムが完成しない」といった事態に陥ってしまいます。

部門も立場も異なる社員全員の意見をまとめ、同じゴールに導けるようアウトプットに落とし込むためにも、デザインの力は必要不可欠です。しかし、ビジネス視点を持ち合わせていないデザイナーでは、DXにおける課題に太刀打ちすることは難しいでしょう。

──DXを実現するには、デザインとコンサルの両面を持つ人材が求められているのですね。

高橋: DXは企業全体に影響を与える領域であるために、私たちデザイナーにも、全体の流れを見ながら調整していく能力が求められます。実はこれって、調整業務が多い広告業界の人間が得意としていることなんですよね。実際に広告業界からコンサル業界に移り、DX事業で活躍している方も増えてきています。

デザインというくくりで見ても、DXデザインは非常に勢いのある領域で、デザイナーにも高いフィーを払うことを前提に依頼がきます。もちろん、コストに見合うだけの成果が求められるため、スキル面でのハードルは高いですが、この市場に挑むことは大きな飛躍につながると思いますよ。

デザイナーが事業の核になる時代へ

──DXの波にいち早く乗るためには、どのようにスキルを磨くべきなのでしょうか?高橋:個人的には、ビジネススキルを先に身に付け、それからデザインを学ぶのが最短ルートではないかと思います。DX領域で求められるUIデザインはグラフィックデザインとは異なり、先天的な能力は必要ではありません。それよりも、デザインにおけるフォーマットを論理的に理解できることの方が重要です。私も岡崎もそうやってスキルを身に付けてきたので、デザインセンスがなくても、DX領域では十分に活躍できると思っています。FAKEとしても、こうしたスキルを若いうちから身につけられるような人材育成に尽力していきたいと思っています。

高橋:私は2010年に博報堂に新卒入社し、営業やプランニングを経験しました。その後、博報堂を退職し、Timersという会社を起業しました。Timersでは、家族アプリ「Famm(ファム)」を運営していました。このアプリは子どもやペットの写真をアルバムやカレンダー、DVDに加工できるアルバムアプリです。ほかにも、母親向けのデザイナースクールを主催するなど、子育て家族を支えるサービスを展開しています。私はCEO兼デザイナーという立場で「デザインを経営に活かすにはどうすればよいか」に注力して会社と向き合ってきました。それから7年が経って事業も成長し、組織としても50人規模まで拡大した2019年5月に、新しい事業に取り組むことを決意し、Timersを退任しました。

退任してしばらくは個人でデザインコンサルの仕事を行っていたのですが、周囲の状況を見つめるなかで、「デザインを経営に活かす方法がわからない」という声がとても多いことに気づきました。あらゆる企業でDXへの需要が高まるなかで、私のこれまでの経験を活かせば多くの企業の課題解決につながると確信し、2020年1月にFAKEを設立しました。

岡崎:私は大学院でデザインを専攻しており、当時からデザイナーとして活動していました。明確なきっかけがあるというわけではなく、気づいたらデザインに夢中になっていましたね。高橋との出会いは、大学院生のころに参加した、スタートアップ企業が集まるイベントの場でした。その当時、高橋はTimersを設立したばかりのころで、まさにこれからFammのアプリをリリースしていく段階。そこに関われるのは面白そうだと思い、大学院と並行してFammの開発に携わるようになり、高橋とともに仕事をするようになりました。

大学院卒業後はグリーに入社して経営戦略を、その後アクセンチュアに転職してコンサルティングを経験し、ビジネスの構造に深く関わる業務を行ってきました。大学院生のころまでは、ずっとデザインスキルを磨いてきたのですが、社会人になってからはビジネススキルも学びたいと考えました。そのため、社会人になってからはビジネス領域に軸足を置きつつ、デザインも継続して学んでいく形で活動していました。

──岡崎さんは5月にFAKEへ参画し、DXデザイン事業をスタートしていますよね。これにはどのような経緯があったのでしょうか?

岡崎:きっかけは、高橋がTimersを退任して間もない頃に、カフェで話をしたことです。当時はそれぞれ個人でデザイン事業を行っていて、ふと互いの活動の共通点を整理してみたら、「デザインを経営に活かす」という点が一致していて、いまの世の中にはない自分たちの強みだと気づきました。この強みを最大化するにはともに取り組んでいくべきだ、ということになり、FAKEに参画することを決めました。 ──変化の激しい社会のなかで、FAKEの今後の展望を教えてください。

高橋:大きな変化の波によって、社会がアップデートされていくなかで、デザインを通じて社会全体の進化の一端を担える企業でありたいと思っています。

また、私個人として抱える思いは「大きなモノづくりがしたい」ということです。特にDX領域では、プロジェクトの規模が大きくなればなるほど課題も増え、複雑になってくるとは思いますが、デザインを通して貢献できることも多くなってきます。そうしたチャンスを積極的につかんでいきたいですね。

岡崎:私たちが手がけるDXの領域は勢いある市場である反面、目に見える成果を出すことを強く求められます。経営の核として、事業の命運を握るとても大きな責任を伴っていくため、その責任を自覚し、しっかりと先導していくことを忘れずにいたいと思います。

──アップデートし続ける社会に対応していくためには、デザイナーの在り方も変化していることがわかりました。DXを推進するなかで、まずは「Fake it(即興)」を思い浮かべることが突破口となりそうですね。本日はありがとうございました!