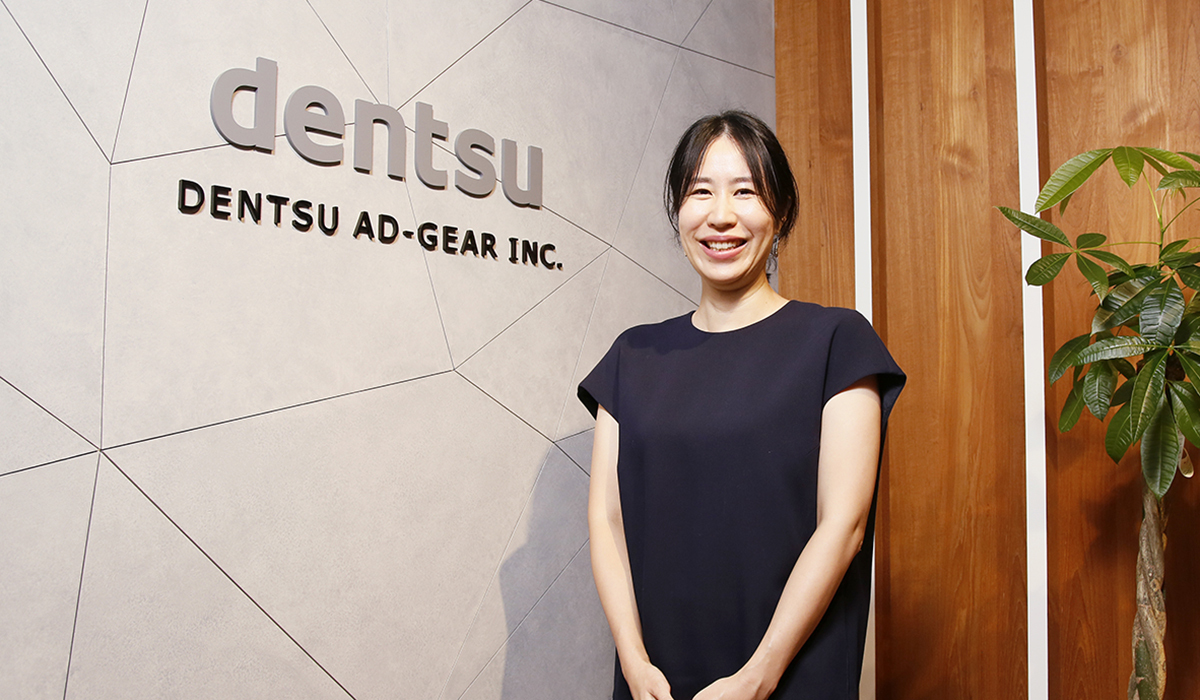

Why?を突き詰めずにただHOWやWHATで流していたら、本当の答えはもう出てこない 【KANEBO「I HOPE.」を手がける異才のクリエイター】電通 小松洋一さん

今までのやり方では何も動かせない、そんな時代になった。社会の変化は速く、予測できない事態を生み、環境破壊、格差・差別、分断をはじめ、人類が取り組むべきソーシャル・イシューはますます複雑化している。今こそ、「別解」を求める必要性を感じている方も多いだろう。そう、あらためて創造力や発想力といった脳力が求められているのだ。そこで、クリエイターの頭の中をのぞき、その秘密を解いてみようと考えた。旬のクリエイターをお招きし、元博報堂・クリエイティブディレクターの黒澤晃がインタビューしていく新シリーズ<クリ旬>。第7回目は、KANEBO「I HOPE.」ブランドコミュニケーションなどで数々の賞を受賞している、電通のアートディレクター/クリエイティブディレクター、小松洋一(こまつよういち)さんです。後編では、黒澤晃も注目のCM「I HOPE.」制作の裏側について、詳しくお聞きしていきます。

この記事は前後編です:前編はこちら

「初めのコンセプトから最後の編集まですべてやる。地獄のようだけど、それが自分流」

そんな特別なことはやってませんが……自分なりの方法論は3つほどあります。1つ目は、先ほども触れましたが、優秀なチームを組んだ上で、協働しながら工程上のほぼすべての職能を自分自身で担務すること。

「I HOPE.」以前から、僕たちは経営者の方に直接プレゼンをする機会が多かったのですが、経営者はすべてを知りたがり、深い部分の解を常に求めてきます。そこで一瞬でも臆したら信頼を失ってしまうこともあります。だから、チームにはレベルの高さが、僕自身にはクリエイティブのすべての工程に対する掌握と素早いレスポンス性が、どうしても必要になるんです。

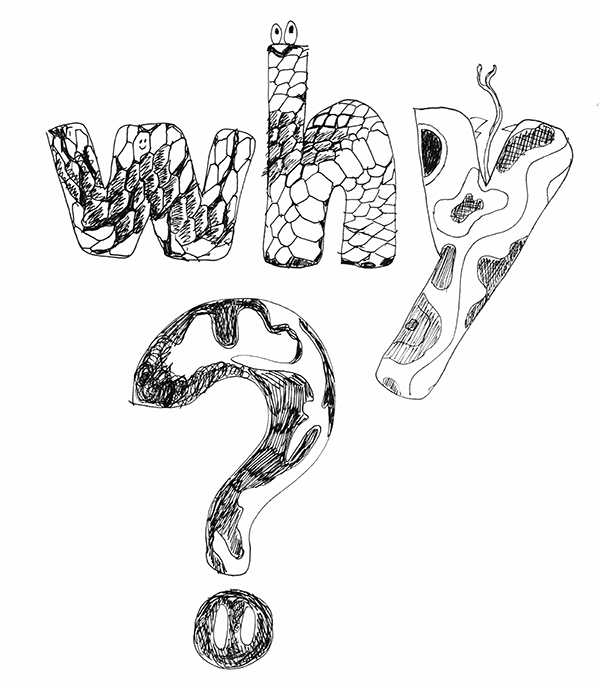

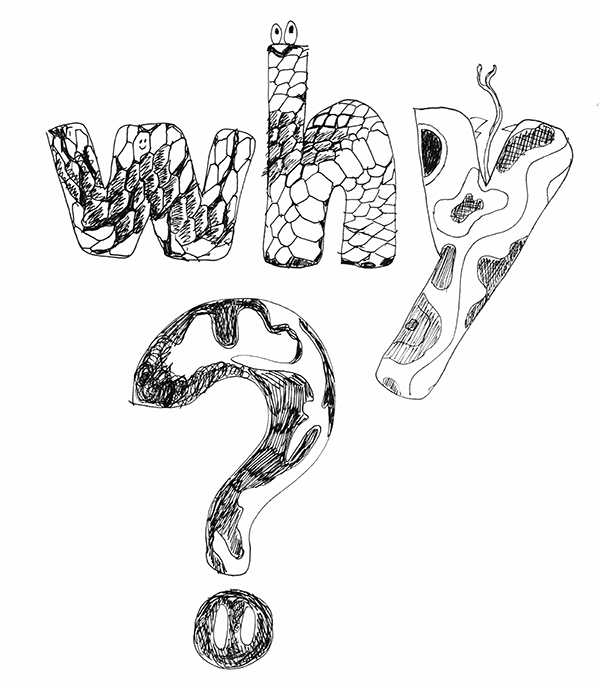

2つ目は、「何をやるか(WHAT)」、「どうやるか(HOW)」のプライオリティを下げ、「なぜやるか(WHY)」をまず考えること。しかも、クライアント企業の社員の方々と共に考えていく方法を取ります。この方法論はマーケティングコンサルタントのサイモン・シネック氏の影響を受けていますが、先のスタジオジブリの「問答法」的な打ち合わせでもほぼ同じことと感じましたし、実はアートディレクター(以下AD)の抽象思考にも近いんじゃないかと勝手に思っています。根源的な問題点や本質的な課題がわからずに、「WHAT」と「HOW」ばかり追求しても、もはや広告はうまく機能できない時代だと思います。

──サイモン・シネック氏の『WHYから始めよ! インスパイア型リーダーはここが違う』はよく読まれました。TEDでの彼のプレゼンテーションは、僕も何度か見ました。

「WHY」を中心としたあのゴールデンサークルは、今やもう見慣れたものになりましたが、自分の中ではいまだに強力なメソッドとして立ち向かい続けています。徹底的に「WHY」を問い続けるのはとても難儀ですが、今のように情報やさまざまな手法が溢れている時代には、とても有効なものだと信じています。

──本当にそうですね。「HOW」は大事ですが「HOW」ばかりでは、もはや何にもイノベーションは起こらないと思います。

KANEBO「I HOPE.」のブランドCMには「美ではなく希望」というステートメントがありますが、個人的に重要だと思っているのは、実は「美ではなく」という部分です。美を提案するはずの化粧品会社が「美ではなく」というスタンスに立つ。当然、「美ではないなら一体何なんだ?」という反応が見込まれ、そこで「希望」という名のパーセプションチェンジを提示する、という構造です。

画一的な美の価値観の押し付けやルッキズムなど、社会的にはさまざまな「美」に対するバイアスがある。そのバイアスをパーセプションチェンジしてゆきたい、というのが「美ではなく」の設定です。既得権益的な美ではなく、押し付けられた概念的な「美」でもなく、私たちの潜在意識や本能にはもっと本質的な「美」への希求があるはずだ、という信念が「I HOPE.」における「WHY」だと考えています。

──「美ではなく」。なるほど、まさに企業ブランド広告そのものの、強い意志の表明を感じます。「希望」というワードも、ブランドの未来への期待感があっていいと思いました。

「I HOPE.」は立ち上がり当初、社名を冠したブランドということもあり、表現の何割かは企業アティテュードの表明に力点を置いてプランニングしていました。ローンチしたコロナ直前の2020年初頭、カネボウの皆さんは80~90年代に隆盛を極めた「カネボウ化粧品」のV字回復への契機を探っていらっしゃった時期だったかと思います。ブランドKANEBOとして、再び社会に対してメッセージを発信していこうという機運は強かったのではないかと。

──それは、映像と言葉からすごく感じます。

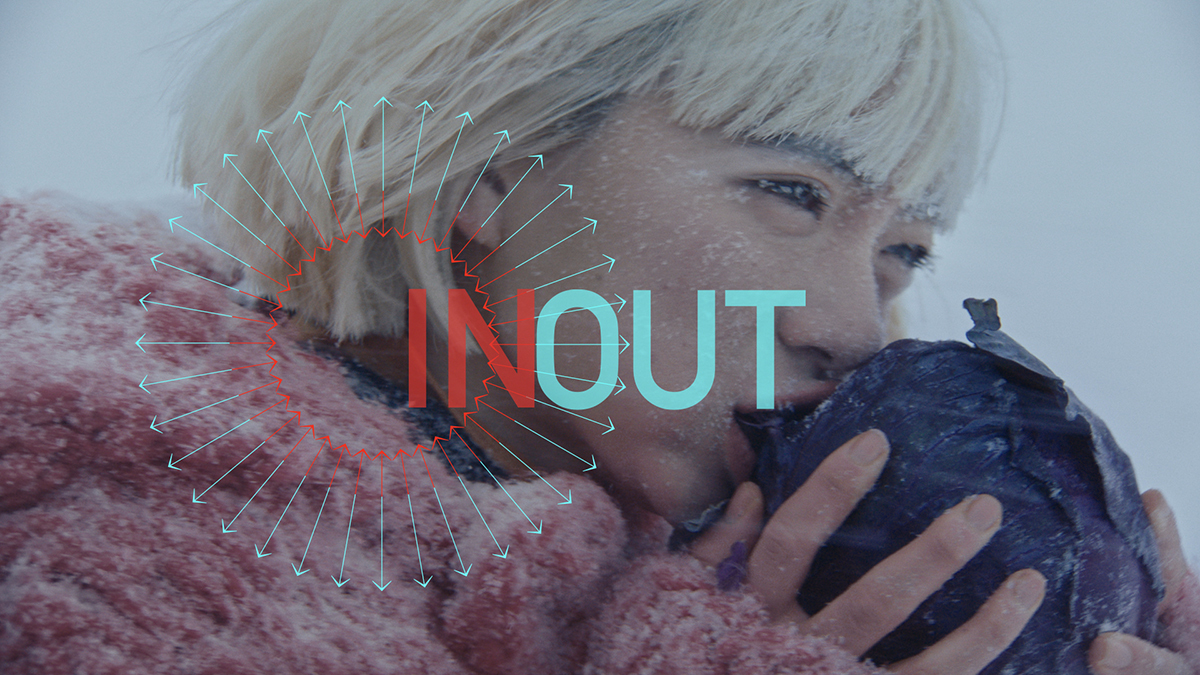

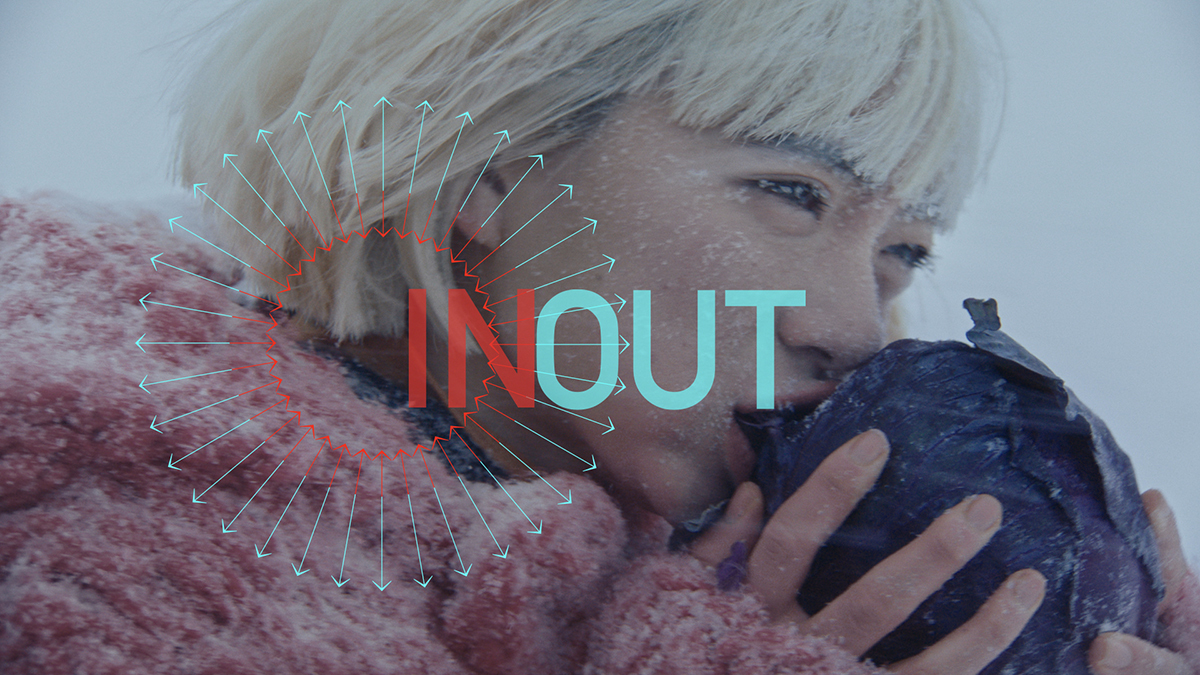

嬉しいです。3つ目は、カッコつけて「IN/OUT」とか言っているものですが、コミュニケーションの施策を「インナー」と「カスタマー」で分けずに、双方に効く1つの表現を考えるということです。

当時カネボウの社員の皆さんから「もう負けられない」「絶対すごい商品をつくってやるぞ」という気概やプライドをヒシヒシと感じていました。開発の能力も会社への思いも非常に強い方、そして、人間的に魅力のある方と多々出会いました。クライアントとして接することを超えて、カネボウの皆さんのエネルギーをどうにかして広告コミュニケーションの熱にしたいと思うようになったんです。

自分の中にある問題を見つめて変えることで外との関係を良くしていく「インサイドアウト」という考え方がありますが、「IN/OUT」はそれに近い方法論だと思います。 今の時代、「発信者(企業や商品)→カスタマー」という上意下達の構造は、SNSなどの台頭により瓦解しているのではないか、という仮説が前提です。

今の時代、「発信者(企業や商品)→カスタマー」という上意下達の構造は、SNSなどの台頭により瓦解しているのではないか、という仮説が前提です。

広告の投資効率は悪くなり、カスタマーとインナーそれぞれのエンゲージメントを高めるのにも苦労するようになっています。そもそも企業は、商品や市場について自分たちの方が情報量を多く持っているし、長い間研究もしているし、どうしても自分たちが「与える側」だという意識を持ちがちです。しかし、場合によっては消費者の方がもっと広いジャンルの情報を知っていたり、未来予測における直感が鋭かったりもします。

今や企業サイドと消費者サイドはほとんど同じ地平にいると言っても良いのではないか。ということは、1つの表現で企業にも消費者にも到達することが可能なはず。カスタマーへ売るための企業のメッセージが自社のメンバーにも効果を表す、これが結果的に双方をつなぐドライブ力になるのだろうと、僕は思っています。「I HOPE.」の「化粧品を売っているのではない、希望を売っている」というメッセージは、どちらかというとアウターよりインナーに強く語りかけている言葉なのかもしれません。

──マーケティング上、インナーとアウターへのコミュニケーションの矢印は別物として捉えられています。でも、インとアウトのボーダーはもはや分けづらくなっているのは事実ですね。

そうですよね。このブランドコミュニケーションを始めてもう5年になりますが、カネボウさんの持つ元来のイノベーティブなポテンシャルがお客さまに伝わってか、商品がさらに売れるようになってきたんです。しかも単品ではなくブランド全体で売れている。「I HOPE.」を観て「あのCMの表現、好きです」「なぜだか泣けてきます」と言ってくださるKANEBOの販売員の方もいて、非常に嬉しいことだと感じています。

ある意味、顧客インサイトというのはどこまで調べても定量的というか、バーチャルかつ推測の域は出ないもの。ですが、インナーである企業の人は僕らの目の前にいるので、リアルに捉えることができる。その人たちと顧客が実はあまり変わらない時代というアジェンダセッティングは、マーケティングではなくクリエイティブディレクションだと僕は思っています。もはや、インナーを見て、アウター向けの広告をつくっていると言えるかもしれません。

──インナーに素晴らしく効く広告を目指せば、アウターにも素晴らしく効く広告になる。新しいメカニズムの発見ですね。クリエイターの感性だから見つけられたものかもしれませんね。

時代の最前線で仕事をしてらっしゃる経営者の方たちは本当に眼力も鋭くて、中途半端なマーケティングプランだと速攻で見破られてしまうんです。なので、クリエイターの僕らもいつも真剣勝負です。そんな状況もあって見出だせたメカニズムかもしれません。

クライアントがクリエイターに求めているのは、抽象的な思いを具現化する技術だと僕は思っています。それをクライアント内にできる人があまりいないから、僕らに期待して相談しているのだろうと。シンプルな実需だと思います。その技術を起点に、可能な限りすべての工程に関わることにより、相手に対する理解も加速度的に高まる、という大きなメリットもあります。

──今、技術のお話が出ましたが、「I HOPE.」はナレーションコピーが本当に心に刺さるなぁと。コピーライターの方とどういうふうに相談しているんですか。

「I HOPE.」の映像は、「いきなりクライマックス」って自分で呼んでいるんですけど、映画で言うクライマックスだけ取り出して、テレビCMにするようなイメージでつくっています。クライマックスに至るまでのドラマツルギーは必要ない、というかすでに共有されているという前提です、ある種の問題意識とかそういうものですね。だから、それに合わせるナレーションは、脳みその真ん中にドスンと入るような、直感的な言葉にすることを目指しているんです。

一緒にやっているコピーライターは本当に優秀で信頼していますが、コピーライターはどうしても言語野で考えるので、いざ映像と組み合わせてみるとワークしない部分も出てきます。だから映像編集の段階で、再度コピーを見直します。言葉がどこに入ると、どのように語ると一番効果的かを考えて修正を行うので、コピーライターの皆さんには甚だ迷惑かもしれませんが……毎回めちゃくちゃ気を使いながら考えていますし、それが自分自身で演出をするひとつの理由です。

手間がかかることこそが素晴らしいんじゃないですかね。マゾっぽいかな。

これからの広告界について、ADの後輩たちへという意味で語ることを許されるならば、やっぱり抽象領域から「答え」を引き出してくる職能として、ADには広告の中心にいてほしいなあと思います。「カタチを成してないものをカタチにする」という能力を持っているので。

コピーライターにも、抽象的な概念を一言に落とせる方はいると思います。「I HOPE.」のコピーライターを務める小川祐人さんがそうですね。「君の脳みその構造は、ほぼADだと思うよ」と言うと、「勘弁してくれ」って言われますけど(笑)。

あと、もう1つ。後輩たちには、「広告」を目指さずに「広告」の仕事をするといいと思う、と伝えたいですね。僕がまだぺーぺーだった頃、ヒットを飛ばしていたカッコイイ先輩たちは、広告が好きで広告界に入っただけの人ではなかった気がするんです。さらに言うと、ハングリーに広告以外で面白いものを見つけようとしていて、仕事のやり方も広告の外に出ようとしていたアウトスタンディングなモチベーションがあったのでは、と。だから、しょうがなく広告やってるぐらいの人の方が有望なんじゃないか、と思うこともあります。そういう人が昔はいっぱいいた気もしますよね?

──そうですね、広告というより、社会と向き合うコンテンツくらいに考えている人が多かったのかもしれません。

経済を変えたい、政治を変えたい、ビジネスを変えたいという人が広告をやりたいと思ってくれるなら、僕はその人と組んでみたいなと思います。手塚治虫さんは「漫画家を目指すなら漫画で勉強しなさんな」と仰っていましたが、ご自身も科学や地球環境や宗教などさまざまな領域に触手を伸ばしながら、新しい地平を切り拓かれたのだと思います。我々の業界内でも、今は希望を持ちにくい時代みたいな言い方もされますが、希望は自分で穴掘って獲りに行くものですよね。 広告自体はメタ的に言えば、資本主義と一緒に廃れずにこのまま続くんでしょう。そういえば、若い頃に「広告は作品じゃない、ビジネスだ」と先輩に叱られたことがありましたが、「広告はクライアントと自分の作品だ」と言い返せる勇気と責任感とモチベーションを持っている人がいてくれたら、僕は嬉しいです。

広告自体はメタ的に言えば、資本主義と一緒に廃れずにこのまま続くんでしょう。そういえば、若い頃に「広告は作品じゃない、ビジネスだ」と先輩に叱られたことがありましたが、「広告はクライアントと自分の作品だ」と言い返せる勇気と責任感とモチベーションを持っている人がいてくれたら、僕は嬉しいです。

──小松さんの放った「希望は自分で穴掘って獲りに行くもの」という言葉。あー、なるほどと瞬時に思い、心に残った。小松さんの仕事ぶりや思いを聞いていると、自分しかできないことは何なのか、そして、それを自分の仕事としてどうしたらビジネスや社会のために活かせるか、という自分に向けた問いを深く持っているように感じた。広告業は変わり目だと言うが、その変わり目をチャーミングな方に持っていくのは、今いる広告人(これから転職・就職する方も含め)、つまり、この記事を読んでいるあなた自身なんだと思う。

「初めのコンセプトから最後の編集まですべてやる。地獄のようだけど、それが自分流」

本質的な美を信じる気持ちが「I HOPE.」のWHY

──小松さんが制作した「I HOPE.」を例に、具体的な制作方法を聞かせていただけたらと思います。そんな特別なことはやってませんが……自分なりの方法論は3つほどあります。1つ目は、先ほども触れましたが、優秀なチームを組んだ上で、協働しながら工程上のほぼすべての職能を自分自身で担務すること。

「I HOPE.」以前から、僕たちは経営者の方に直接プレゼンをする機会が多かったのですが、経営者はすべてを知りたがり、深い部分の解を常に求めてきます。そこで一瞬でも臆したら信頼を失ってしまうこともあります。だから、チームにはレベルの高さが、僕自身にはクリエイティブのすべての工程に対する掌握と素早いレスポンス性が、どうしても必要になるんです。

2つ目は、「何をやるか(WHAT)」、「どうやるか(HOW)」のプライオリティを下げ、「なぜやるか(WHY)」をまず考えること。しかも、クライアント企業の社員の方々と共に考えていく方法を取ります。この方法論はマーケティングコンサルタントのサイモン・シネック氏の影響を受けていますが、先のスタジオジブリの「問答法」的な打ち合わせでもほぼ同じことと感じましたし、実はアートディレクター(以下AD)の抽象思考にも近いんじゃないかと勝手に思っています。根源的な問題点や本質的な課題がわからずに、「WHAT」と「HOW」ばかり追求しても、もはや広告はうまく機能できない時代だと思います。

──サイモン・シネック氏の『WHYから始めよ! インスパイア型リーダーはここが違う』はよく読まれました。TEDでの彼のプレゼンテーションは、僕も何度か見ました。

「WHY」を中心としたあのゴールデンサークルは、今やもう見慣れたものになりましたが、自分の中ではいまだに強力なメソッドとして立ち向かい続けています。徹底的に「WHY」を問い続けるのはとても難儀ですが、今のように情報やさまざまな手法が溢れている時代には、とても有効なものだと信じています。

──本当にそうですね。「HOW」は大事ですが「HOW」ばかりでは、もはや何にもイノベーションは起こらないと思います。

KANEBO「I HOPE.」のブランドCMには「美ではなく希望」というステートメントがありますが、個人的に重要だと思っているのは、実は「美ではなく」という部分です。美を提案するはずの化粧品会社が「美ではなく」というスタンスに立つ。当然、「美ではないなら一体何なんだ?」という反応が見込まれ、そこで「希望」という名のパーセプションチェンジを提示する、という構造です。

画一的な美の価値観の押し付けやルッキズムなど、社会的にはさまざまな「美」に対するバイアスがある。そのバイアスをパーセプションチェンジしてゆきたい、というのが「美ではなく」の設定です。既得権益的な美ではなく、押し付けられた概念的な「美」でもなく、私たちの潜在意識や本能にはもっと本質的な「美」への希求があるはずだ、という信念が「I HOPE.」における「WHY」だと考えています。

「I HOPE.」は立ち上がり当初、社名を冠したブランドということもあり、表現の何割かは企業アティテュードの表明に力点を置いてプランニングしていました。ローンチしたコロナ直前の2020年初頭、カネボウの皆さんは80~90年代に隆盛を極めた「カネボウ化粧品」のV字回復への契機を探っていらっしゃった時期だったかと思います。ブランドKANEBOとして、再び社会に対してメッセージを発信していこうという機運は強かったのではないかと。

──それは、映像と言葉からすごく感じます。

嬉しいです。3つ目は、カッコつけて「IN/OUT」とか言っているものですが、コミュニケーションの施策を「インナー」と「カスタマー」で分けずに、双方に効く1つの表現を考えるということです。

当時カネボウの社員の皆さんから「もう負けられない」「絶対すごい商品をつくってやるぞ」という気概やプライドをヒシヒシと感じていました。開発の能力も会社への思いも非常に強い方、そして、人間的に魅力のある方と多々出会いました。クライアントとして接することを超えて、カネボウの皆さんのエネルギーをどうにかして広告コミュニケーションの熱にしたいと思うようになったんです。

インナーを見て、アウター向けの広告をつくる

──企業の中に入って、やりたいことを導き出して、社会に強いメッセージを発信する。そのやり方をぜひ、お聞きしたいと思っていました。自分の中にある問題を見つめて変えることで外との関係を良くしていく「インサイドアウト」という考え方がありますが、「IN/OUT」はそれに近い方法論だと思います。

広告の投資効率は悪くなり、カスタマーとインナーそれぞれのエンゲージメントを高めるのにも苦労するようになっています。そもそも企業は、商品や市場について自分たちの方が情報量を多く持っているし、長い間研究もしているし、どうしても自分たちが「与える側」だという意識を持ちがちです。しかし、場合によっては消費者の方がもっと広いジャンルの情報を知っていたり、未来予測における直感が鋭かったりもします。

今や企業サイドと消費者サイドはほとんど同じ地平にいると言っても良いのではないか。ということは、1つの表現で企業にも消費者にも到達することが可能なはず。カスタマーへ売るための企業のメッセージが自社のメンバーにも効果を表す、これが結果的に双方をつなぐドライブ力になるのだろうと、僕は思っています。「I HOPE.」の「化粧品を売っているのではない、希望を売っている」というメッセージは、どちらかというとアウターよりインナーに強く語りかけている言葉なのかもしれません。

──マーケティング上、インナーとアウターへのコミュニケーションの矢印は別物として捉えられています。でも、インとアウトのボーダーはもはや分けづらくなっているのは事実ですね。

そうですよね。このブランドコミュニケーションを始めてもう5年になりますが、カネボウさんの持つ元来のイノベーティブなポテンシャルがお客さまに伝わってか、商品がさらに売れるようになってきたんです。しかも単品ではなくブランド全体で売れている。「I HOPE.」を観て「あのCMの表現、好きです」「なぜだか泣けてきます」と言ってくださるKANEBOの販売員の方もいて、非常に嬉しいことだと感じています。

ある意味、顧客インサイトというのはどこまで調べても定量的というか、バーチャルかつ推測の域は出ないもの。ですが、インナーである企業の人は僕らの目の前にいるので、リアルに捉えることができる。その人たちと顧客が実はあまり変わらない時代というアジェンダセッティングは、マーケティングではなくクリエイティブディレクションだと僕は思っています。もはや、インナーを見て、アウター向けの広告をつくっていると言えるかもしれません。

──インナーに素晴らしく効く広告を目指せば、アウターにも素晴らしく効く広告になる。新しいメカニズムの発見ですね。クリエイターの感性だから見つけられたものかもしれませんね。

時代の最前線で仕事をしてらっしゃる経営者の方たちは本当に眼力も鋭くて、中途半端なマーケティングプランだと速攻で見破られてしまうんです。なので、クリエイターの僕らもいつも真剣勝負です。そんな状況もあって見出だせたメカニズムかもしれません。

クライアントがクリエイターに求めているのは、抽象的な思いを具現化する技術だと僕は思っています。それをクライアント内にできる人があまりいないから、僕らに期待して相談しているのだろうと。シンプルな実需だと思います。その技術を起点に、可能な限りすべての工程に関わることにより、相手に対する理解も加速度的に高まる、という大きなメリットもあります。

──今、技術のお話が出ましたが、「I HOPE.」はナレーションコピーが本当に心に刺さるなぁと。コピーライターの方とどういうふうに相談しているんですか。

「I HOPE.」の映像は、「いきなりクライマックス」って自分で呼んでいるんですけど、映画で言うクライマックスだけ取り出して、テレビCMにするようなイメージでつくっています。クライマックスに至るまでのドラマツルギーは必要ない、というかすでに共有されているという前提です、ある種の問題意識とかそういうものですね。だから、それに合わせるナレーションは、脳みその真ん中にドスンと入るような、直感的な言葉にすることを目指しているんです。

一緒にやっているコピーライターは本当に優秀で信頼していますが、コピーライターはどうしても言語野で考えるので、いざ映像と組み合わせてみるとワークしない部分も出てきます。だから映像編集の段階で、再度コピーを見直します。言葉がどこに入ると、どのように語ると一番効果的かを考えて修正を行うので、コピーライターの皆さんには甚だ迷惑かもしれませんが……毎回めちゃくちゃ気を使いながら考えていますし、それが自分自身で演出をするひとつの理由です。

小松さんの座右の銘は、ずっと大切にしてきた「Why?」。ユニークなレタリングは小松さんのお子さんによるもの

「広告」を目指さずに広告の仕事をするといい

──コピーだけでなく、このCMを見ているとすごく大変だな、手間がかかるなぁ、と思いつつ、やっぱり広告って素敵だなとも思います。クリ旬インタビューでは、最後に、これからの広告界についてのお考えもお聞きしています。手間がかかることこそが素晴らしいんじゃないですかね。マゾっぽいかな。

これからの広告界について、ADの後輩たちへという意味で語ることを許されるならば、やっぱり抽象領域から「答え」を引き出してくる職能として、ADには広告の中心にいてほしいなあと思います。「カタチを成してないものをカタチにする」という能力を持っているので。

コピーライターにも、抽象的な概念を一言に落とせる方はいると思います。「I HOPE.」のコピーライターを務める小川祐人さんがそうですね。「君の脳みその構造は、ほぼADだと思うよ」と言うと、「勘弁してくれ」って言われますけど(笑)。

あと、もう1つ。後輩たちには、「広告」を目指さずに「広告」の仕事をするといいと思う、と伝えたいですね。僕がまだぺーぺーだった頃、ヒットを飛ばしていたカッコイイ先輩たちは、広告が好きで広告界に入っただけの人ではなかった気がするんです。さらに言うと、ハングリーに広告以外で面白いものを見つけようとしていて、仕事のやり方も広告の外に出ようとしていたアウトスタンディングなモチベーションがあったのでは、と。だから、しょうがなく広告やってるぐらいの人の方が有望なんじゃないか、と思うこともあります。そういう人が昔はいっぱいいた気もしますよね?

──そうですね、広告というより、社会と向き合うコンテンツくらいに考えている人が多かったのかもしれません。

経済を変えたい、政治を変えたい、ビジネスを変えたいという人が広告をやりたいと思ってくれるなら、僕はその人と組んでみたいなと思います。手塚治虫さんは「漫画家を目指すなら漫画で勉強しなさんな」と仰っていましたが、ご自身も科学や地球環境や宗教などさまざまな領域に触手を伸ばしながら、新しい地平を切り拓かれたのだと思います。我々の業界内でも、今は希望を持ちにくい時代みたいな言い方もされますが、希望は自分で穴掘って獲りに行くものですよね。

──小松さんの放った「希望は自分で穴掘って獲りに行くもの」という言葉。あー、なるほどと瞬時に思い、心に残った。小松さんの仕事ぶりや思いを聞いていると、自分しかできないことは何なのか、そして、それを自分の仕事としてどうしたらビジネスや社会のために活かせるか、という自分に向けた問いを深く持っているように感じた。広告業は変わり目だと言うが、その変わり目をチャーミングな方に持っていくのは、今いる広告人(これから転職・就職する方も含め)、つまり、この記事を読んでいるあなた自身なんだと思う。