今、求められているのに、忘れられがちなのは、人間性だと思う 【カンヌライオンズ2023 インダストリークラフト部門 グランプリ】電通 八木義博さん

自分らしさを発揮できる場所を必死に探していた

──「カンヌライオンズ2023」インダストリークラフト部門グランプリ、おめでとうございます。若い頃、かなり紆余曲折があったとお聞きしています。まずは広告のデザインを目指そうと思ったきっかけから、お願いします。

高校時代、新体操をやっていて、国体にも出場するくらいの選手だったんです。体育大学に行こうとしていました。でも、卒業後の進路が見えなかった。どんな仕事がしたいだろうと考えたときに、父親がフォトグラファーで撮影スタジオを運営しており、自分自身は映画好きだったので、美大に行こうと思いました。そして、地元の京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)へ進学しました。

大学に入って気づいたのですが、個の能力の高い人がたくさんいて、そこでは自分は1番になれないなと感じました。授業で、広告会社での仕事や、アートディレクターという職種などを知って、みんなの力でビジネスをやっていくことに興味が湧きました。単純にアートということではなく、ちゃんと商業的に自分の能力が活かされるのはいいなと感じて、広告デザインをやりたい、広告会社に行きたいと思ったんです。

──それから電通に入社されたのですか?

いえ、電通の就職試験ではご縁がなかったんです。それで、大阪のプロモーション会社から内定をもらって、そこに行くつもりでいました。だけど、電通京都オフィスに出向できる京都のデザイン会社があって、そこに行きたいという気持ちが強くなってしまった。広告づくりに少しでも近づきたい一心でした。その選択に対して、親の猛反対があったり、内定を辞退する時に企業から怒られたりと、かなり大変でした。ですが結局、デザイン会社に入って、電通に出向する道を選びました。

最初の仕事は、新聞広告の版下制作でした。2段4分の1や2段2分の1のスペースに、大量の文字情報を収めていく毎日です。電通京都オフィスは社員が少なかったので、デザイナーが営業の役割も兼任していました。版下を得意先に持って行って、プレゼンして、修正もらって、見積もり書いて、スケジュールつくって、入稿して…。自分1人で全部やっていたんです。キャリアの初めにそれができたのは結構レアで、いい訓練ができたなとは思います。ただ、自分が目指していたデザインの仕事とはまるでかけ離れていて、ここから抜け出さないといけないと強く思っていました。それで、朝日広告賞や毎日広告デザイン賞、京都広告賞など、そういう公募コンペ用に土日の休みの時間を使っていろいろ作品をつくり始めました。

初めの頃は全然ダメだったんですが、諦めずにやっているうちに、入賞、入選していきました。それで、京都に面白いやつがいるみたいな雰囲気になって、大阪にある電通関西オフィスから声がかかったんです。京都オフィスにいた頃に、契約社員として電通に入社できたので、異動という形で関西オフィスに。それからCMなど、自分が憧れていた広告っぽいものもできるようになって、キャリアが本格的にスタートしたと感じました。京都には2年半いて、大阪に移った当時は25歳でした。そして、26、7歳ぐらいの時に正社員登用試験を受けて、正社員になれました。

──大阪の電通で、仕事を含めて見える風景はだいぶ変化したと思います。

そうですね、まず大阪に引っ越ししましたし、クリエイティブ局の席の近くには、中治信博さんや山崎隆明さんなど、前線で活躍している制作の方がいて、キンチョーやマンダムの案件などで広告賞をバンバン受賞していました。でも、僕はその隣で、やっぱりパンフレットなどの派手とは言い難い仕事を一生懸命やっていた。大阪には来たけど、なんか自分が思い描いていた世界じゃないな、みたいな感じはちょっとあって、引き続きコンペは応募していましたね。

そして、運よく毎日広告デザイン賞の最高賞に選出されて、それがきっかけになり東京へ来ないか、という話が出てきたんです。紆余曲折がありましたが、ともかく東京の電通本社に勤務するようになった。東京では当初、パナソニックを担当していました。白物家電というジャンルです。

大阪と違ったのは、東京に来ると、クライアントのジャンルが広いこと。出版社もたくさんあれば、音楽レーベルもたくさんあった。僕は公募賞も含めて自分の作品集をつくっていて、それを社内のクリエイティブディレクターや、社外の人にも見せていました。その広がった可能性の中で、自分らしさを発揮できる場所を必死に探していた気がします。

デザインには、人とモノの関わり方を変える力がある

──東京の電通にたどり着くまでに、長い道のりでした。かなり苦労人な感じがしました(笑)。そんな中、若い八木さんを変える、ある仕事に巡り合うんですね。そうなんです。ある俳人さんから俳句集をつくってくれという依頼が来たんです。本をつくるのは、すごく楽しいだろうなと感じたので、頑張ってやってみようと思いました。大きくはない仕事だったのですが、自分の視点やスキルが、明瞭に上がるきっかけになりました。

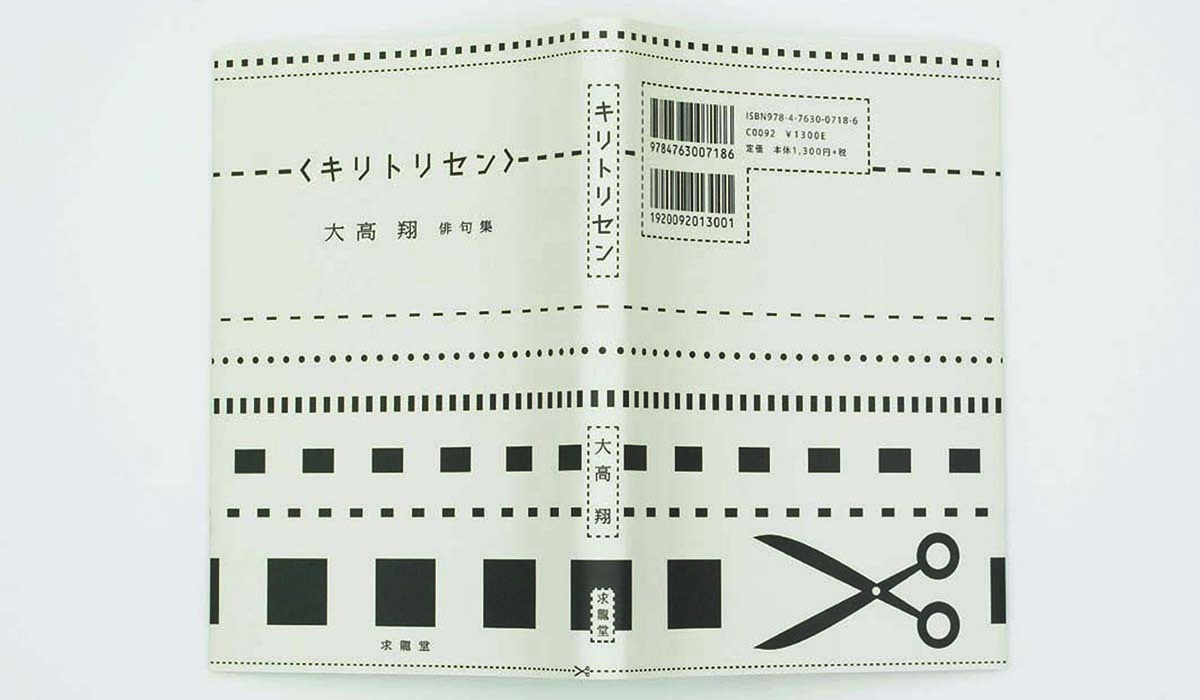

──『キリトリセン』、大高翔俳句集。2007年。装丁も含めてすごいデザインだと感じました。

大体、俳句集は、本屋さんの隅っこの俳句コーナーや随筆コーナーみたいなあんまり目立たないところに置かれている。でも、もっと多くの人に手に取ってもらうためには、そこから絶対抜け出ないといけない。じゃあ、どうやって抜け出るんだろうと考えました。普通に俳句集っぽいデザインにしても多分何も起こらない。だったら、本屋さんから飛び出しちゃえばいいんだ。雑貨やおもちゃとしてデザインすれば、これまでターゲットじゃなかった人、例えば高校生とか、流行に敏感な人たちも興味を持って買うんじゃないか。そんな仮説を持って、俳句らしからぬデザインで本をつくりました。今までの定型的な広告も一切やめて、丸の内カフェという都心で働く会社員がランチでよく行くような場所で展示イベントをやりました。『キリトリセン』は、第87回ニューヨークADC賞ブックデザイン部門のDistinctive Merit(現在のBronze相当)を受賞して、それを見た人が仕事を僕に新規に頼んでくれたこともありました。

──デザインをつくる時に、ある種の仮説、つまり、今までとは違う価値に持っていく感じをつかんだんですね。

そうですね、おぼろげにですが。それは、決してまったくのゼロから生み出すということでもなくて、俳句が持っている良さを活かしながら、価値を新しくしていく。古いアイデアでも、新しいところに置けば、それがつまりアイデアになる。そういうことなのかなっていう気もしました。

俳人の大高さんとは同い年ですごく仲良くなったし、フォトグラファーの市橋織江さんや編集の方も含めて、チーム感が生まれて、いろんな偶然がつながって、それが必然になっていった。そういう感覚って、すごく楽しいものなんだな、という発見もありました。

──偶然がつながって必然になるって、名言ですね。

僕らはロジックや理屈で物事を考えていくけれど、それだけじゃ絶対足りない。やっぱり偶然が必要。偶然という予期せぬものの魅力が必要です。ただ、僕らの仕事はそれを恒常的に毎回生み出し続けないといけないのが結構な難問です。あ、これって、もしかして今やっていることに使えるんじゃないかなという気づき。例えば、「今日お会いした人はブルーのスーツを着てたけど、ブルーってこのブランドではあんまり使ってなかったよな」など。多分、毎日、無意識にそういうことを考えていると思うんですが、もっと研ぎ澄ましていく。偶然をどうやって必然にしていくか。そのアンテナのトレーニングはとても大切です。

ある時、京都の実家から電話がかかってきて、撮影スタジオのトイレのパイプが破裂して、トイレから汚物が噴き出しているって言うんです。僕は東京にいるのでどうすることもできないから、「修理したらいいじゃん」みたいな返事をして電話を切った。そして「あっ!」と思いました。ちょうど考えていた、アド・ミュージアム東京で行われるD&AD Awards受賞作品展のキャッチコピーとポスターデザイン。パイプ、つまり水道管で何かできるんじゃないか、とひらめいた。デザインというのは、みんなに隅々まで行き渡らせる、インフラストラクチャーみたいなものだから、「ピュア・デザイン」というキャッチコピーにして、水道管をモチーフにしてデザインをつくりました。

デザイン展という題材で、水道管ってモチーフは、論理的に考えると出てこないんですよ。それが、偶然性を活かしたらうまくいった。しかも、偶然だからちょっと意外性があって、驚きにもなる。「それを毎回必然的にやるっていうのが、僕らの技術なんだよ」という話を、最近、宣伝会議のデザイナー養成講座でもしました。

個人の主観から生まれた仮説は、魅力的なものになる

──D&ADの話が出ました。海外の賞の審査員を多くやってらっしゃいますが、何か感じることがありますか。あります。海外アワードで時々賞をいただいて、審査員の声もかかるようになって、そこで気づいたことがあります。それは海外の審査員たちと話していると、デザインという言葉が、僕らの学んできたデザインとはかなり違う意味で使われていること。日本は工芸的に美的にカタチをつくることがデザインだけど、海外の人が使うデザインという言葉は、仕組みや構想みたいなことをカタチづくる意味合いで使われている。

いろいろ勉強していくと、デザインの語源は「デジナーレ(designare)」というラテン語らしいんですね。「designare」を分解すると、deとsignare。deは否定で、signareはサイン、シグネチャー。つまり、今あるカタチを否定して、もっとより良い考え方を見つけて、それを表現すること。そういう運動のことをデザインと言っている。だから、いかにパターン認識を外して物事を徹底して見るかが、ビジュアル表現の手前に必要で、その部分がすごく大事なことだと学びましたね。

──海外での審査の場は、八木さんにとってデザインの根源的な意味に気づく場でもあったんですね。

なぜ、このデザインをするか、というデザインの必要性から考えていくと、自動的に質の高いものになっていって、レイヤーが上がる感じがします。問題の捉え方を変えれば、アウトプットは変えられる。多分、クライアントや同僚からすると、めんどくさいやつだと思われているかも。なんでそんな手前から考えるの、と(笑)。でも、そこがとても大事な気がします。

──手間だったり、回り道だったりすることもありますが、考えが熟していくその過程が、広告やブランドを強くする力になったりします。

最近は、広告制作のスタートの段階で、オリエンを聞くだけではなく、クライアントにお願いをして、工場見学に行かせてもらっています。工場へ行って、そこの技術者や研究者の話を聞いて、いかにパターン認識を外せるか、色眼鏡を外せるか、を考えていく。時間をかけていますね、そういう意味では。

僕にとってのデザインとは、発見する感じなんです。「つくる」というよりも「気づく」に近い。商品や物事の根源に遡って行って、誤解されている今のあり方と本来あるべき姿を考える。そして、間違い探しみたいな感覚で、「ここ、おかしいよね」というものを見つけていく。それが、そのままアイデアになって、課題を解決する新しさになる。僕のアートディレクションの場合、いかに商品や物事の本性に気づけるか、がキーになっていると思います。なかなか難しくて、つい通り過ぎてしまいがちになりますが、目を凝らしてよく考えると、本当はこうだよね、が発見できていく。そこを一生懸命やっているんです。

確かにそうかもしれない。例えば、僕が担当したメニコンのコンタクト「Magic 1day Menicon Flat Pack」の仕事は、当時オリエンでは「薄いコンタクトレンズを開発した、そのパッケージも世界初の薄さ1mmと、すごいものだ」という点を打ち出したいと言われました。確かにすごいなと思ったけど、どこか納得がいかない、引っかかる感覚があった。「コンタクトレンズやパッケージの薄さは、消費者が求めていること?」「薄くなくても別に持ち運べるし、値段も高くなるし…」という疑問も湧いてきた。

それで、創業者のインタビューなどをいろいろ調べていきました。そうしたら、創業者の田中恭一さん自らアクリルを削ってドーム型にして、自分の目の中に入れて実験していたというエピソードを見つけて。すごい勇気と情熱のある人だなと思いました。

調べる中で、朝起きて目の中にレンズを入れて、夜眠る頃に溶けてなくなるのがいいんだといった主旨の言葉を見かけて、感動したことを覚えています。概念的には、レンズを提供しているんじゃなくて、視力という人間の能力のリカバリーというか、QOLの向上を目指しているんだ、メニコンが提供したいのは、そういうことなんじゃないか。そのイノベーティブな思いに形を与えていくのが、デザインの仕事なんじゃないかと発想したんです。

大事なことって「主観的なこと」なんだなとも、その時感じました。「溶けてなくなるレンズが欲しいです」というデータなんてどこにもないし、調査しても多分出てこない。しかし、創業者がそうしたいと自分で深く思い込むことで、それがやがて社会の理想になる力を持つ。AppleのiPodもそうだったし、ソニーのウォークマンもそうです。誰かの主観で世の中が良くなっていくのは、今の世の中を見れば、証明されていると言っていいと思う。

その主観が、デザイナーによる主観の時もある、と思ったんです。江崎グリコの「Pocky THE GIFT」では、個人的にポッキーという商品に対して、もっと自由に楽しめるおもちゃみたいに、みんなと交換し合えるようなポッキーがあってもいいんじゃないか、とポン!と思い浮かんだ。その主観を仮説として考えると、現状は、競合他社とすごい競争をしている、でも、それって、本当はポッキーらしくないんじゃないか。ポッキーはもっと全然違うところにあるべき商品なんじゃないか、という課題が生まれてくる。それって間違い探しだと思うんです。「ここがおかしいよね」を、観察眼で発見する、そして、それをデザインによって変えていく。

──広告デザインはつい企業の考えやデータに重きを置きすぎて、主観が引っ込んでしまうことがありますね。

クライアントのオーダーはもちろん大切ですけど、広告をつくる人は意外と、「個人的に正しいと思っていること」を持っている気がします。僕なんかは提案をする時、目の前の人がノーと言っても、地球のどこかには「これがいい」と言ってくれる人がいると思っている(笑)。まだデータに現れていなくても、暗黙知になっているロジックがあると思っているんです。今は見えないけど、多分あるはずの理想像を見えるようにしていく。すると現状とのズレが可視化されて、ロジックがちゃんと見えてきて、クライアントにも説明できるものになる。そう思っています。

ただ、そういう仮説はなかなか積み上がらないと思うんですよ、出発点としてはあるけれど。積み上げていく力になるのは、直感や美的感覚みたいなことで、そこにこそアートディレクターの強みがあると思っているんです。

──仮説の質も考えないといけないということですね。

仮説も調査から導くと最大公約数になって、「正しいけどつまらない」になりがちですよね。だけど、仮説を1人の主観でやると魅力的なものになることが多い。やっぱり人の力でできたものは共感できるものになりやすいのではないでしょうか。

プロジェクトの意義を、チーム全体に浸透させる

──1人の主観という話があった一方で、今や八木チームとして、大きな動力を与えられているし、期待もされていると思いますが、そこらへんはどうでしょうか。個人とチーム、アートディレクションとクリエイティブディレクションの違いかもしれませんが。そこは悩ましいところですね。昔は自分が納得して、クライアントとうまくいけば、それでよかったのですが、今は同僚や後輩が多いので、その人たちと、いかにモチベーションを共有していけるか。さっき主観と言いましたが、うまくいっている時は、主観が1人のものでなく、主観が相互に共有されている感覚がチームにありますね。

今回のカンヌライオンズでグランプリを獲得した、JRグループ鉄道開業150年キャンペーン「MY JAPAN RAILWAY」は、スタンプキャンペーンなので、たくさんのスタンプのデザインをつくりました。当然、僕1人では到底制作できない量なんですね。質も高くしたいし、スケジュールの制約もある。そうするとアートディレクターの数も増える、グラフィックデザイナーの数も増える、結構つらい仕事だったと思うんです。だから、この仕事をやり遂げたあかつきには、こんな良い景色が待っているんだ、そんな想像をみんなができないと、多分やる気を持ってこのスタンプをつくれない。一人ひとりにその想像力が湧きやすい環境をつくるのが、多分、クリエイティブディレクターとしての僕の仕事でした。

これをクリエイティブディレクションと言っていいかわからないですが、そういうふうに考えてやっています。すべての仕事において、この仕事がどういう意味を持っているかを示す、ということですよね。

──八木さんの中で、アートディレクションとクリエイティブディレクションは、ほぼ同じものですか。

そうですね。あまり分けてはいないですね。もしかしたら、アートディレクションってもうちょっと小さな概念だと思っていたのかもしれないです。やることは変わっていないです、昔から。

──ブランドの方向性を感じさせる、キリトリセンの仕事とか、メニコンとか、ポッキーとかはクリエイティブディレクションですよね。

今言われて思ったのですが、振り返ると、アートディレクションのつもりで、ずっとクリエイティブディレクションしてきた、っていう気がします。自分で気づかずに(笑)。

広告に求められているのは、つながりの「素敵さ」をつくること

──この10年くらいの、広告の仕事の変化について、どうお考えですか。特に、クリエイティブ面での変化についてです。ずっと、広告って「消費者の目に触れる形」だけで判断されてきたんだと思います。例えばCMとか、雑誌とか、屋外広告とか。しかし、本当は広告には決まった形はなくて、気づいたらそれが広告だったというぐらいの、別にどんな姿をしていてもいいものだと思うんです。例えば、メニコンやポッキーは、単純にポスターやCMをつくっているわけじゃない。パッケージやそもそもの考え方もつくったりしている。

「Pocky THE GIFT」は、SNSでみんなが拡散していくと、それが広告になるし、パッケージを持って人が歩いてくれればそれも広告になり得ます。「人のことを思いやってギフトするって素敵だよね」というメッセージを、実際にプロダクトで出している。そして共感がクリエイトされ、浸透する、これがもう広告だと思うんです。

広告枠やメディアにどう乗せるかという仕事から、ブランドのあるべき姿を見つけて、人間性を持って表現していく、そういう仕事になるべきです。昔は、そういう人間性がなくても、CMをガンガン打てば、ある程度流通での認知が取れました。コンビニの棚を確率論でコントロールする、そういう世界だったと思いますが、今それをやっても、人はモノを選ばない気がします。

今は、個人がメディアのようになってきていますよね。そういう人たちが取り上げたくなるものはなんだろうと考えると、すごくかわいいものだったり、すごく尊敬できる創業者の考え方だったり、すごく大切な思い出だったりする。それって、PR的なリレーションじゃないですか。個人、ブランド、世の中、過去、未来という、いろんなつながりの素敵さをつくっていくってことが今の広告に求められている。タレントが出てきてニコッと笑って、パチッと撮るようなものでは、もうないんじゃないかなという気はします。

──従来型の確率論的な広告像と、本当に好きになってもらう、絆を強くする広告像とは、もうずれているかもしれません。

ずれていますね、きっと。今を否定して、本当に必要なものを世の中にフィットさせる、その力がないとダメなんだなぁと思います。人間的なつながりや思いを届けるために、じゃあ、どうしたらいいんだろうというフェーズに多分、僕らはいる。だから、それをどうするかは、プロが考えないといけない。単純にそういうこと。

──最後の質問になりますが、若い人の広告離れについて、どうお考えですか。

広告は、世の中に対して、何か提案のある人たちがそれを届けるという、かなり素敵な仕事のはずなんです。そこがうまく伝えられていないのかもしれませんね。

思うのは、やっぱりブランドが先なんですよね。ブランドファーストで、その思いを伝えるために広告があり、流通がある。しかし、今はなんだか、それが逆転している感じがあるのは確かですね。流通の数字をかなえるために広告があるというか。これだけ置いてもらうにはこれだけの広告を打たなきゃいけないという、主従が逆転している感じがする。若い人は、そこに違和感を覚えてしまっているんじゃないかな。もちろん、すべての広告がそうではないんですが。

──繰り返し出てきて同じことを言うWeb広告も確率論的ですよね。特に、日々それらに触れる機会が多い若い人は「こういうものが広告なんだ」と敬遠しているようです。

どれだけリーチすればいいかみたいな広告ですよね。学生や若い人は、それを意味がないものと感じているんじゃないですか。本当に自分にとって価値のあるものしか要らないよって、みんなが言っている時代ですから。それだけが広告ではないと知ってもらうためにも、ブランドや商品の価値、意味を伝えられるようなクリエイティビティを、今の広告クリエイターが発揮していく必要がありますよね。

少し話が変わるかもしれませんが、変わることも大事だけど、実は変わらないことも大事だと、最近、結構感じたんです。テクノロジーや表現の手法は新しいものがどんどん出てきますから、その領域では「変わる」ことが必要。そして、「変わらない」というのは、例えば、「人に対してこういう絵や言葉を伝えるとこんな気持ちになるよね」という、ベーシックな表現の技術のことです。偶然を必然にして、人の気持ちをつかんでいくという技術。これは多分変わらないんじゃないかなと思うんです。

JRのデジタル版スタンプラリーを思いついたきっかけは、「行くぜ、東北。」のロケで訪れた東北のある駅での出来事でした。駅や観光地によくある、旅行客が自由に書き込めるノートが置いてあったんですね。そのノートに、「今日、ロケのチームで駅に来ました」と書いてみた。ページをめくったら、15年前にそこに来たらしい家族のメッセージが書いてあったんです。名前も知らない、顔も知らない人が、家族でこの駅に来て、このノートに書いたんだ。今、僕は15年後にみんなとこの駅に来て、これを書いたんだ。なんだか不思議なつながりを感じたんですね。それで、今の時代、こういうつながりが希薄だなぁ、でも大切にしないとつまらない社会ができちゃうなと思いました。そういうつながりをつくるためのものがほしいと思って、デジタル版スタンプという形でプロジェクト化していったんです。

──インフラをつくったということですね、エモーショナルな。

今回のインフラはデジタルですけど、それは手法であって、実はものすごく人間的なことなんです。先祖代々受け継いでいるものを大事にしたいよねとか、遠く離れているおばあちゃんと話したいよねとか、そういうクラシックなことから発想している。若い人にはその「変わらない」を大事にして、目の前を通り過ぎていくはやりのものには、ちゃんと理解して接していってほしいと思います。

長く使える知性や知識を併せ持っていないと、なかなか背骨が通らない。今、道を失わないためには、人間の気持ちや思いに立ち返って、ベーシックな力、基礎力を身につけるべきだと思います。

──いくつもの言葉が心と頭に残った。偶然と必然。間違い探し。1人の主観。人間性。ベーシックな力。広告のテクノロジーがどんどん進化していく中で、もっとも基本にあるべき生活者の感覚がないがしろにされていないか。人間としてのまなざしや胸のときめきを忘れがちになっていないか。あるべき姿を見つけずに、既存の考え方に安易にとどまっていないか。それらの問いは、広告デザインを超えて、幸せのデザイン、あるいは絆のデザインにとって必要なものであると思った。