社会課題解決に挑む! LIFULLクリエイティブチームにインタビュー LIFULL シニアアートディレクター 三宅太門さん、増田貴哉さん

「あらゆるLIFEを、FULLに。」というコーポレートメッセージのもと、不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」をはじめ、介護や子育て、地方創生など、多方面から暮らしを良くするためのサービスを展開するLIFULL。今回は、同社のシニアアートディレクターにインタビューを行いました。 ブランドデザインを手がける三宅太門(みやけ・たかひろ)さんと、既存事業のプロモーションを担当する増田貴哉(ますだ・たかや)さん。広告業界でのキャリアを経て、同社で活躍するお二人に、事業会社に所属するアートディレクターの役割や、クリエイティブの未来についてお話しいただきました。

世の中を豊かにするための仕組みをつくる

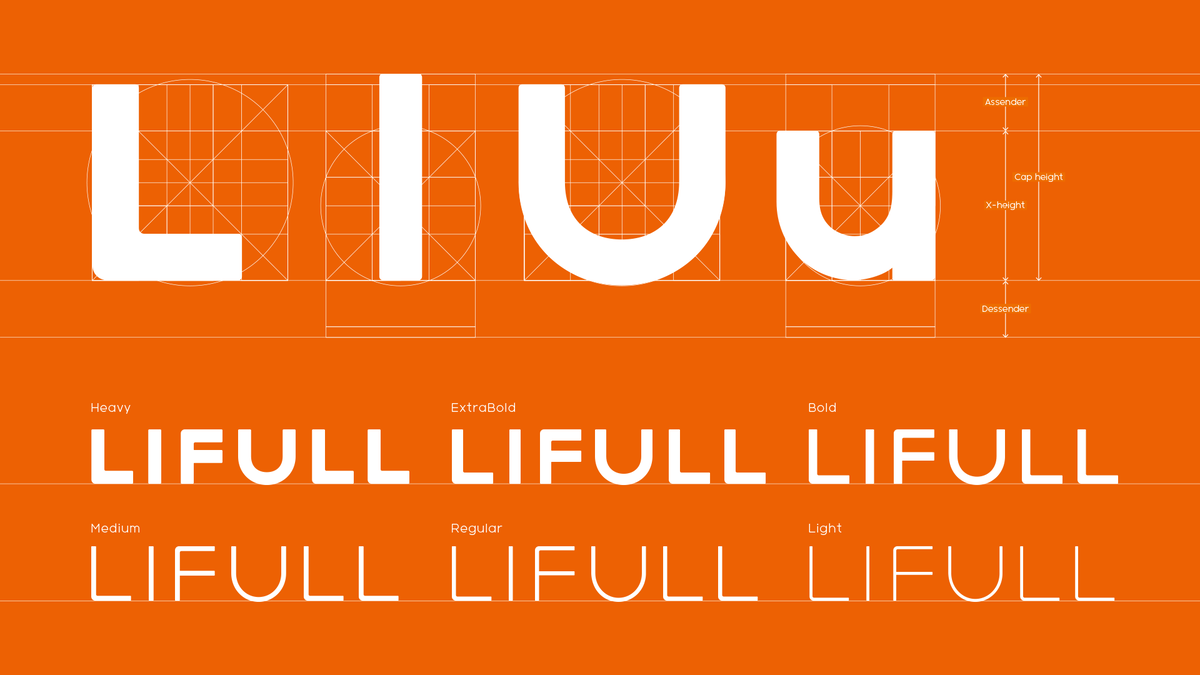

──三宅さんと増田さんは、LIFULLグループ全般のクリエイティブに、それぞれアートディレクターとして関わっていると思います。お二人がいままで手がけてきた案件のなかで印象に残っているものはありますか?三宅:僕はブランドデザイン領域を担当しており、名刺やコーポレートサイトなどのブランドツールの制作や新規事業領域のデザインをしています。そのなかで僕が特に印象に残っているのが「LIFULL FONT」という、LIFULLのコーポレートフォントの開発に取り組んだことです。フォントは社内外への発信に一貫性を持たせ、企業のアイデンティティを表現する際にもっとも重要なものです。当社は2017年4月に、社名をネクストからLIFULLに変更をしたのですが、当時制作したフォントは、太字の「Heavy」1種類のみでした。当社では「あらゆるLIFEを、FULLに。」というコーポレートメッセージのもと、さまざまなサービスが生まれていくので、1種類のフォントだけでは対応しきれない。どんな表現にも適応できるフォントが新たに必要だということで、チームメンバーと一緒に制作しました。2018年ごろからスタートして、2020年7月にようやく完成し、全社に配布することができました。全部で6種類のウェイトのフォントを展開し、用途によって使い分けられるようにしています。

LIFULL シニアアートディレクター 三宅太門さん

1986生まれ。愛知県出身。IAMAS卒。IMG SRC / NON-GRID、Goodpatchを経て、2018年3月にLIFULLへ入社。 UI/UXを起点としたデザインと、クライアントと並走し新規事業立ち上げ、ブランド構築などのビジネス課題にコミットした経験を元に、LIFULLのブランドデザインを統括するグループで、アートディレクターとして従事。 デジタル、プリント、空間など領域問わず、課題解決のためのデザインを行う。国内外のクリエイティブアワード受賞多数。

1986生まれ。愛知県出身。IAMAS卒。IMG SRC / NON-GRID、Goodpatchを経て、2018年3月にLIFULLへ入社。 UI/UXを起点としたデザインと、クライアントと並走し新規事業立ち上げ、ブランド構築などのビジネス課題にコミットした経験を元に、LIFULLのブランドデザインを統括するグループで、アートディレクターとして従事。 デジタル、プリント、空間など領域問わず、課題解決のためのデザインを行う。国内外のクリエイティブアワード受賞多数。

三宅:そうですね。2017年に制作されたフォントのリデザインからウェイトの拡充、日本語フォントとの混植など、事細かくブラッシュアップを重ねた結果ですね。段階的にデザイナーだけに配布を行い、テスト期間を設け、そこで得たフィードバックの反映とブラッシュアップを繰り返しました。しっかりとフィードバック期間、テスト期間を設けることができるのも、インハウスだからこそ。また、ブランドを表現するためのツールを外注ではなく、自分たちの手で完結させようという強い意思もありました。

約2年の歳月をかけ制作した「LIFULL FONT」

増田:「地球料理-Earth Cuisine-」というプロジェクトにアートディレクターとして参加したことですね。このプロジェクトは、環境問題を引き起こす素材を調理し、おいしく食べることで、持続可能な社会の実現を目指すもの。私が担当したのは「放置竹林」の問題でした。竹は成長がとても早く、1日に1メートル以上伸びる植物として有名です。1985年以降、竹材などの需要低下、管理者の高齢化や後継者不足によって「放置竹林」は増加の一途を辿っています。その結果、もともと生息していた別の木々の生態系が破壊され、地すべりなどの「竹害」を引き起こしています。そこでLIFULLでは「放置竹林」の可食化の研究と、美味しく食べられる商品開発に取り組んでいます。

LIFULL シニアアートディレクター 増田貴哉さん

1986生まれ。岐阜県出身。20歳から広告業界に入り、TWOPLATOON、beacon communications、TBWA HAKUHODOを経て、2019年にLIFULLへ入社。これまで、自動車、飲食、スポーツブランド、ゲームなどさまざまな企業のアートディレクションを手がける。現在はその経験を元に、LIFULLの既存事業のプロモーションを担当しながら、社会課題と向き合ったサービス開発、プロダクト開発にも従事。「人の生活に根付くクリエイティブ」をモットーに、マス広告中心のアートディレクションから、プロダクト&サービス開発のプランニングへと領域拡大中。国内外のクリエイティブアワード多数受賞。双子の父。

1986生まれ。岐阜県出身。20歳から広告業界に入り、TWOPLATOON、beacon communications、TBWA HAKUHODOを経て、2019年にLIFULLへ入社。これまで、自動車、飲食、スポーツブランド、ゲームなどさまざまな企業のアートディレクションを手がける。現在はその経験を元に、LIFULLの既存事業のプロモーションを担当しながら、社会課題と向き合ったサービス開発、プロダクト開発にも従事。「人の生活に根付くクリエイティブ」をモットーに、マス広告中心のアートディレクションから、プロダクト&サービス開発のプランニングへと領域拡大中。国内外のクリエイティブアワード多数受賞。双子の父。

「地球料理-Earth Cuisine-」第2弾、Bamboo Galette

──森の開墾ですか!? アートディレクターがPLを作成するのも聞いたことがないですが、まさか肉体労働までするとは驚きました…。

三宅:誤解しないでいただきたいのですが、外注依頼をする予算がなかったというわけではありませんよ(笑)。

私がこの企画を立ち上げたときに注目した素材が「間伐材」でした。間伐材も竹と同様に、近年需要が低下しており、森林の環境悪化を招く要因になっていました。そこで、間伐材に食材としての需要を生み出そうと、「Mr. CHEESECAKE」の田村浩二シェフにご協力いただき、奥多摩の森で間伐材を使ったフルコースを提供するレストランをオープンしたり、間伐材を使ったケーキ「Eatree Cake」を開発したりしました。

当時奥多摩に何度も足を運ぶことが難しい状況で…。でも実際にその場へ行かないと現地の状況がわからないし、現場との意思疎通も難しくなる。そのため、少ない時間で奥多摩の土地をよく知るために、森の開墾作業から参加しました。地ならしをしながら、どこにレストランをつくるか、どういうテーブルや椅子を選んだらいいのか、空間をプロデュースするための情報を集めるためにそのような行動を起こしました。

奥多摩の森で開かれたレストランの様子

インハウスクリエイティブの使命

──三宅さんと増田さんはそれぞれ、LIFULLに入社するまでにはどのようなキャリアを積まれていたのでしょうか?三宅:新卒でイメージソースに入社し、Webキャンペーンやデジタルサイネージなどのデザインやアートディレクションを手がけていました。そのなかで、もっと長期的にサービスの改善に関わりたいという思いを持つようになり、ビジネス課題の解決に重きを置くグッドパッチに転職しました。ここでは、クライアントとチームとなり、さまざまなサービスの立ち上げやブランド構築に関わることができ、クライアントと受託制作会社の関係を超えた経験をすることができました。それと同時に事業計画や戦略、予算など、会社の要となる部分の意思決定に関わり、自分のできることの可能性を広げたいとも思うようになりました。

そんなときにLIFULLから誘いを受け、大きく2つの理由で転職を決めました。一つは、「あらゆるLIFEを、FULLに。」というLIFULLのコーポレートメッセージに強く共感したからです。僕自身、デザインという行為は、誰かの暮らしを良くするためのものだと思っていましたし、LIFULLでは当時から暮らしを良くするためのサービスを次々とリリースしていました。面接で話を聞いて気分が高揚したのをいまでも覚えています。もう一つは、新規事業を生み出していくための環境が整っていたことです。LIFULLには「SWITCH」という事業開発プログラムなどがあり、新しいことを生み出そうとする姿勢と、それがきちんと仕組み化されている点に魅力を感じました。

増田:僕は2019年6月に入社したのですが、それまでは13年間、制作プロダクションや広告会社でキャリアを積んできました。1社目はツープラトンというプロダクションで、主にグラフィックのデザインを手がけていました。その後、広告会社での仕事に興味を持ち、2社目のビーコンコミュニケーションズに入社。4年ほど働いた後、アートディレクターとして新しい環境でチャレンジをしたいと思い、TBWA HAKUHODOに転職しました。

CMやWeb動画、アプリ、プロダクトデザイン、ソーシャルアカウントの運営など、がむしゃらにいろいろなことに取り組んできた一方、つくり手として儚さを感じる瞬間がありました。コンテンツが大量生産・大量消費される時代になり、長い時間をかけてつくったものが一瞬で消費されてしまう。ふとしたときに虚しさを感じていたんです。「広告=広く届けるもの」だけど、届けて終わるのではなく、その先の人の生活にきちんと根付くようなものをつくりたい。そう思っていたなかでLIFULLに出会い、転職を決めました。

──現在はお二人とも、インハウスアートディレクターという立場で活躍されていますが、広告業界で働いていたころとクリエイティブへの向き合い方に変化はありましたか?

増田:事業会社のアートディレクターとして、一つのブランドのコミュニケーションやサービスを長期的視点で成長させることに重きをおいたデザインについて考えることが多くなりました。広告会社時代は、プロジェクトがローンチした瞬間にチームのチャットが盛り上がり、一連の制作の過程からその瞬間までで一区切りがつき、完結したようなムードがありました。しかし、LIFULLではそのような雰囲気がない。それどころかリリースして初めてスタートラインに立てるわけで、そこからどう育てていくか、どう届けていくのかを考えなければならない。このようなスタンスが求められますし、これこそがクリエイティブ領域を担う僕たちのミッションにもなっています。ここが大きく違う部分だと思っています。

三宅:僕もまったく同感です。僕はグッドパッチのときもローンチ後まで見ていたので、個人的な役割としては変わっていないのですが、事業会社にいるアートディレクターとして、ブランドを長期的に成長させていくのはインハウスのアートディレクターの使命であると、より強く感じています。

──2020年に入り、新型コロナウイルスにより世の中が刻々と変化しています。そのような状況で、インハウスクリエイティブに求められるのはどのようなものであるとお考えですか?

増田:コロナショックは僕を含め、地球に住む人全員が当事者になり、多くの人の価値観が変化したタイミングだと思います。そのため、今後企業に求められることはその新しい価値観に寄り添いながらサービスを提供していくことだと思います。そこでLIFULLでは、「話そう、これからの暮らし。-From MY HOME-」 というプロジェクトをローンチしました。これは社外のクリエイティブチームと一緒に企画したもので、外出自粛期間を経て変化した価値観のなかにも、きっと新たな社会課題が隠れているはず。その考えのもと、一人ひとりの声に耳を傾けることで課題を発見し、事業やサービスなどのさまざまな形でその解決へとつなげていくプロジェクトです。

三宅:増田の言うように、大きな変化はどんな時代であろうと起こり得ると僕も思います。10年前にもリーマンショックがあったように、社会的基盤が崩れる、生活の変化が余儀なくされるような出来事というのは、どんな時代でも定期的に起こっている。そういう状況こそ、生活者の課題や新しいニーズが顕在化してくるため、「その課題をいかに捉えて解決のためにクリエイションをしていくか」という視点でコミュニケーションをつくっていくことが求められるのではないでしょうか。個人的にも、より多くの生活の質を向上できるサービスを考えて、提供することを心がけていきたいです。

増田:また、コロナ禍で人と直接対面することが難しくなり、ツール越しで人と接する機会が増えたと思います。すごく便利な時代であるとも思いますが、一方で直接対面するときほどの熱量を伝えることは難しいですよね。先日、久しぶりに対面で人と話す機会があったのですが、やっぱりリモートでは味わえない楽しさがあると感じました。そう考えると今後は、「リアルなコミュニケーションをどこまでデジタルで再現できるのか」、これを実現させることが、テクノロジーの目指すべき一つの方向なのかもしれません。人は根本的に対面に基づく感動を求める生き物だと考えていますので、体験のためのアートディレクションやサービス体系が今後ますます必要になってくると思いますね。

──異なる道を歩んできたお二人ですが、生活に根付いたサービスを提供したいという思いや、インハウスアートディレクターとしての使命感には、共通したものを感じました。また、自社でクリエイティブを完結することで、企業のビジョンを齟齬なく形にできるインハウスクリエイティブの強みもよく伝わってきました。お話いただき、ありがとうございました!