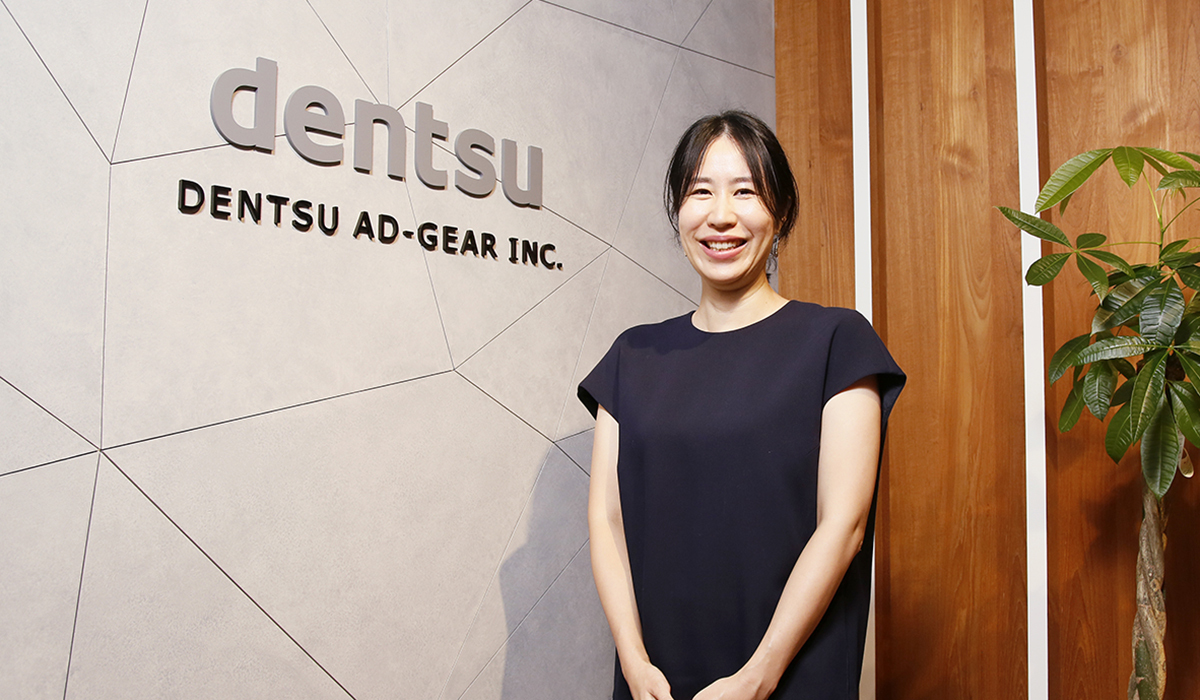

資生堂R&Dマネージャーが語る、オープンイノベーションの重要性 資生堂 R&I戦略部 マネージャー 中西裕子さん

IT技術の発達によってグローバル化した現代、企業間の競争はさらに激化し、よりスピーディーなプロダクト・サービス開発が求められています。しかし、従来の日本企業は自社の資源や技術のみで事業展開する「クローズドイノベーション」が主流であり、このスピードに追いつけずにいました。そこで注目を集めているのが、社内だけでなく外部の技術やアイデアも活用し、短期間でイノベーションを創出する「オープンイノベーション」への取り組みです。

今回は、資生堂のR&I(Research & Innovation)戦略部マネージャーであり、オープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」のプロジェクトリーダーを務める、中西裕子(なかにしゆうこ)さんにインタビューを行いました。大手化粧品メーカーの資生堂がどのような課題を抱え、どのような狙いでfibonaを立ち上げたのか。その背景と今後のビジョンについて伺います。

今回は、資生堂のR&I(Research & Innovation)戦略部マネージャーであり、オープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」のプロジェクトリーダーを務める、中西裕子(なかにしゆうこ)さんにインタビューを行いました。大手化粧品メーカーの資生堂がどのような課題を抱え、どのような狙いでfibonaを立ち上げたのか。その背景と今後のビジョンについて伺います。

──はじめに、fibonaの取り組みについて教えてください。

fibonaは、2019年7月より始動した資生堂初のオープンイノベーションプログラムです。同年4月、横浜みなとみらいで本格稼働した都市型オープンラボ「資生堂グローバルイノベーションセンター」を拠点に活動しています。

fibonaの活動には、資生堂全体での3つのシフトを加速させる狙いがあります。1つ目が、「日本の化粧品メーカーから、グローバルなビューティーカンパニーになる」ということ。当社が取り組めることは、化粧品以外にもあると考えています。従来と異なるアプローチでプロダクトやサービスを生み出し、ビューティーという領域に価値を提供していきます。2つ目が、「お客さまとの共創」です。現代はSNSなどの普及により、メーカーだけでなく生活者も情報を持つ機会が増えています。横浜という人通りの多いエリアに研究施設を構えたのも、生活者とより近い距離でコミュニケーションを取ることができると考えたからです。そして3つめが、「ファッション・トレンドに触れる」ということ。目の前の研究に取り組むばかりでなく、生活者のリアクションを直に感じながら研究に反映できる場所づくりを目指しています。

そのために重要なのが、外部との対話を通じて新たな価値を創造することです。fibonaには現在16人のメンバーが所属し、4つのプランに分けて活動しています。具体的には、ビューティーテック業界を中心とするスタートアップと共創する「Co-Creation with Startups」、商品体験や使用後のフィードバックなどを生活者と直接コミュニケーションする「Co-Creation with Consumers」、クラウドファンディングなどを活用し、研究成果をいち早く市場にローンチする「Speedy trial」、ビューティーに関連する異業種の方々と交流し、イノベーションを生み出す研究員に新たな刺激を与える「Cultivation」の4つです。企業や生活者、市場、他業界など、プランによって対象やアプローチは異なりますが、研究員が直接対話に参加している点は同じです。私はプロジェクトリーダーとして、各プランを担当しているメンバーのマネジメントを行ったり、ときには相談役として悩みを聞いたりしながら、fibona全体の活動を推進しているのです。

そのために重要なのが、外部との対話を通じて新たな価値を創造することです。fibonaには現在16人のメンバーが所属し、4つのプランに分けて活動しています。具体的には、ビューティーテック業界を中心とするスタートアップと共創する「Co-Creation with Startups」、商品体験や使用後のフィードバックなどを生活者と直接コミュニケーションする「Co-Creation with Consumers」、クラウドファンディングなどを活用し、研究成果をいち早く市場にローンチする「Speedy trial」、ビューティーに関連する異業種の方々と交流し、イノベーションを生み出す研究員に新たな刺激を与える「Cultivation」の4つです。企業や生活者、市場、他業界など、プランによって対象やアプローチは異なりますが、研究員が直接対話に参加している点は同じです。私はプロジェクトリーダーとして、各プランを担当しているメンバーのマネジメントを行ったり、ときには相談役として悩みを聞いたりしながら、fibona全体の活動を推進しているのです。  ──資生堂がオープンイノベーションプログラムを立ち上げたのは、今回が初めてなのですよね。fibona設立には、どのような背景があったのでしょうか?

──資生堂がオープンイノベーションプログラムを立ち上げたのは、今回が初めてなのですよね。fibona設立には、どのような背景があったのでしょうか?

設立につながる構想は、2017年ごろに生まれました。当社では、これまでにもアカデミアとの共同研究などを積極的に行っており、外部とのコミュニケーションの機会はある程度構築していました。一方で「長期的な研究の成果を商品化する」という従来のプロセスが通用しなくなり、業績も伸び悩むようになっていました。ほかにも、「デジタルシフトによる事業戦略スピードアップへの対応不足」、「情報を持つ生活者へのアプローチ不足」など、多くの課題を抱えていたのです。

私は新卒入社後に携わった製品開発の研究や、化粧品の処方や原料に関する基礎研究などを経て、現在所属しているR&I戦略部に配属となりました。それからマネージャーに登用された直後の2017年ごろから、「3つのシフト」のプランニングに関わることに。2019年1月には現在のR&I戦略部長で、fibonaのプロジェクトオーナーでもある荒木秀文から相談を受け、オープンイノベーションプログラムを立ち上げることになりました。資生堂初のプログラムにふさわしい取り組みはなにか、どのような組織を構成すべきかなど、半年ほどの時間をかけて計画した末に、7月にfibonaを始動することになりました。

オープンイノベーションについては当時から多くの企業が注目し、さまざまなプロジェクトが立ち上がっていました。しかし、そうしたプロジェクトは会社から独立した出島のような専門チームで活動していることが多く、成果が得られなければ解体され、失敗に終わる事例も見られていました。そこでfibonaでは、単発的な取り組みで終わらせることなく、会社全体と連携しながら活動できるよう、綿密に組織づくりを行いました。資生堂の強みは、長い歴史のなかで親しまれてきたブランド力と、ビューティーを追求してきた研究開発のノウハウです。これらのアセットを外部とつなぐことで、協業相手は資生堂の知見を最大限活用することができ、私たちとしても対話を円滑にしながら、研究成果を自社に還元しやすくなります。おかげさまで活動開始から1年が経ち、さまざまな取り組みを通して、研究成果が順調に社内にも蓄積されつつあります。

──現在までの具体的な活動事例について教えてください。

スタートアップとの共創を行う「Co-Creation with Startups」では、2019年7月に参画企業を募集。およそ80社ものエントリーのなかから、コラボレーションする3社を選出しました。そのなかの1社であるno new folk studio(以下、nnf)では、同社が開発するスマートフットウエア「ORPHE TRACK」と、資生堂の「美」に関するノウハウを組み合わせた共同研究を行っています。「ORPHE TRACK」はセンサーが搭載された靴型のウエアラブルデバイスで、履くだけでランニングやウオーキング時の着地法や、左右の足のバランスなどを計測してくれます。2019年11月には共創プロジェクト第1弾として、当社のグローバルイノベーションセンターを会場としたランニングイベントを開催しました。

私たちは現在、化粧品以外のビューティー領域として「美容と歩容」の相関に注目しています。歩き方の違いが美容にどのような影響を与えるのかを調べることで、資生堂としての新たなアプローチにつながるのではないかと考えているのです。また共同研究を進めるなかで、スタートアップの意思決定の速さに接することができるのも、大きな刺激です。nnfとしても、これまでに男性ランナー向けのシューズ等を手掛けてきたなかで、女性ランナーに関するノウハウを得る機会を得られているのです。

私たちは現在、化粧品以外のビューティー領域として「美容と歩容」の相関に注目しています。歩き方の違いが美容にどのような影響を与えるのかを調べることで、資生堂としての新たなアプローチにつながるのではないかと考えているのです。また共同研究を進めるなかで、スタートアップの意思決定の速さに接することができるのも、大きな刺激です。nnfとしても、これまでに男性ランナー向けのシューズ等を手掛けてきたなかで、女性ランナーに関するノウハウを得る機会を得られているのです。

ほかには、生活者と直接コミュニケーションする「Co-Creation with Consumers」のなかで、Z世代のコンシューマーの皆さんとのワークショップなどを実施しています。近年は美容に関する捉え方も多様化し、それらに対する差別や偏見も問題視されています。それらの課題と日々向き合っている若い世代と交流することで、商品体験のフィードバックを得るだけでなく、美容の新たな価値観にも触れることができていますね。 コミュニケーションを取るなかで感じているのが、Z世代の皆さんは「社会的な意義」を大切にしているということ。自身の幸せを考えることももちろん必要ですが、それ以上に他人の幸せや環境への影響など、一つひとつの行動を利他的に考えている方々が多いのです。周囲を思いやる気持ちがあるからこそ、多様化していく社会をポジティブに捉え、その時々を楽しむという世界観を培っているのだと感じています。ほかの世代との違いや気づきを得られて、Z世代との対話は重要な機会でした。

コミュニケーションを取るなかで感じているのが、Z世代の皆さんは「社会的な意義」を大切にしているということ。自身の幸せを考えることももちろん必要ですが、それ以上に他人の幸せや環境への影響など、一つひとつの行動を利他的に考えている方々が多いのです。周囲を思いやる気持ちがあるからこそ、多様化していく社会をポジティブに捉え、その時々を楽しむという世界観を培っているのだと感じています。ほかの世代との違いや気づきを得られて、Z世代との対話は重要な機会でした。

──fibonaが対話の機会をつくっているからこそ、企業やコンシューマーから新たな刺激を得られているのですね。

私個人としても、美容に対する偏見をなくし、誰もが多様な選択肢を持てる社会をつくっていくことがミッションだと考えています。ビューティー領域に「こうあるべき」というものは本来存在しません。定着してしまった固定概念や偏見の意識を変革するためにも、新たな価値観を持つ若い世代や、信念あるスタートアップとの対話は大きな原動力になっています。fibonaでの活動を積み重ねるなかで多様性を認め合い、誰もが美容を楽しめる社会を実現していきたいですね。

──資生堂が新たなステージに進むために、オープンイノベーションによる対話が鍵を握っているのですね。fibonaから生まれる新たなプロダクトやサービスによって、私たちの美容に対する意識が覆る日は近いかも知れません。お話いただきありがとうございました!

fibonaは、2019年7月より始動した資生堂初のオープンイノベーションプログラムです。同年4月、横浜みなとみらいで本格稼働した都市型オープンラボ「資生堂グローバルイノベーションセンター」を拠点に活動しています。

fibonaの活動には、資生堂全体での3つのシフトを加速させる狙いがあります。1つ目が、「日本の化粧品メーカーから、グローバルなビューティーカンパニーになる」ということ。当社が取り組めることは、化粧品以外にもあると考えています。従来と異なるアプローチでプロダクトやサービスを生み出し、ビューティーという領域に価値を提供していきます。2つ目が、「お客さまとの共創」です。現代はSNSなどの普及により、メーカーだけでなく生活者も情報を持つ機会が増えています。横浜という人通りの多いエリアに研究施設を構えたのも、生活者とより近い距離でコミュニケーションを取ることができると考えたからです。そして3つめが、「ファッション・トレンドに触れる」ということ。目の前の研究に取り組むばかりでなく、生活者のリアクションを直に感じながら研究に反映できる場所づくりを目指しています。

資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)

共創企業を採択するピッチイベント「fibona Pitch Stage」

設立につながる構想は、2017年ごろに生まれました。当社では、これまでにもアカデミアとの共同研究などを積極的に行っており、外部とのコミュニケーションの機会はある程度構築していました。一方で「長期的な研究の成果を商品化する」という従来のプロセスが通用しなくなり、業績も伸び悩むようになっていました。ほかにも、「デジタルシフトによる事業戦略スピードアップへの対応不足」、「情報を持つ生活者へのアプローチ不足」など、多くの課題を抱えていたのです。

私は新卒入社後に携わった製品開発の研究や、化粧品の処方や原料に関する基礎研究などを経て、現在所属しているR&I戦略部に配属となりました。それからマネージャーに登用された直後の2017年ごろから、「3つのシフト」のプランニングに関わることに。2019年1月には現在のR&I戦略部長で、fibonaのプロジェクトオーナーでもある荒木秀文から相談を受け、オープンイノベーションプログラムを立ち上げることになりました。資生堂初のプログラムにふさわしい取り組みはなにか、どのような組織を構成すべきかなど、半年ほどの時間をかけて計画した末に、7月にfibonaを始動することになりました。

オープンイノベーションについては当時から多くの企業が注目し、さまざまなプロジェクトが立ち上がっていました。しかし、そうしたプロジェクトは会社から独立した出島のような専門チームで活動していることが多く、成果が得られなければ解体され、失敗に終わる事例も見られていました。そこでfibonaでは、単発的な取り組みで終わらせることなく、会社全体と連携しながら活動できるよう、綿密に組織づくりを行いました。資生堂の強みは、長い歴史のなかで親しまれてきたブランド力と、ビューティーを追求してきた研究開発のノウハウです。これらのアセットを外部とつなぐことで、協業相手は資生堂の知見を最大限活用することができ、私たちとしても対話を円滑にしながら、研究成果を自社に還元しやすくなります。おかげさまで活動開始から1年が経ち、さまざまな取り組みを通して、研究成果が順調に社内にも蓄積されつつあります。

──現在までの具体的な活動事例について教えてください。

スタートアップとの共創を行う「Co-Creation with Startups」では、2019年7月に参画企業を募集。およそ80社ものエントリーのなかから、コラボレーションする3社を選出しました。そのなかの1社であるno new folk studio(以下、nnf)では、同社が開発するスマートフットウエア「ORPHE TRACK」と、資生堂の「美」に関するノウハウを組み合わせた共同研究を行っています。「ORPHE TRACK」はセンサーが搭載された靴型のウエアラブルデバイスで、履くだけでランニングやウオーキング時の着地法や、左右の足のバランスなどを計測してくれます。2019年11月には共創プロジェクト第1弾として、当社のグローバルイノベーションセンターを会場としたランニングイベントを開催しました。

スマートフットウエア「ORPHE TRACK」

ほかには、生活者と直接コミュニケーションする「Co-Creation with Consumers」のなかで、Z世代のコンシューマーの皆さんとのワークショップなどを実施しています。近年は美容に関する捉え方も多様化し、それらに対する差別や偏見も問題視されています。それらの課題と日々向き合っている若い世代と交流することで、商品体験のフィードバックを得るだけでなく、美容の新たな価値観にも触れることができていますね。

──fibonaが対話の機会をつくっているからこそ、企業やコンシューマーから新たな刺激を得られているのですね。

私個人としても、美容に対する偏見をなくし、誰もが多様な選択肢を持てる社会をつくっていくことがミッションだと考えています。ビューティー領域に「こうあるべき」というものは本来存在しません。定着してしまった固定概念や偏見の意識を変革するためにも、新たな価値観を持つ若い世代や、信念あるスタートアップとの対話は大きな原動力になっています。fibonaでの活動を積み重ねるなかで多様性を認め合い、誰もが美容を楽しめる社会を実現していきたいですね。

──資生堂が新たなステージに進むために、オープンイノベーションによる対話が鍵を握っているのですね。fibonaから生まれる新たなプロダクトやサービスによって、私たちの美容に対する意識が覆る日は近いかも知れません。お話いただきありがとうございました!