困っている人を救いたいけど、ビジネスにならない。そんな社会をなんとかしたい 社会の広告社 代表取締役 山田英治さん

2018年に博報堂を退社し、社会テーマ専門の広告エージェンシー・社会の広告社を立ち上げた山田英治(やまだえいじ)さん。社会課題をクリエイティブで解決できないかと考えたきっかけは2011年、東日本大震災で復興支援のためボランティアで行っていたCM制作でした。現在は社会の広告社として、広告や映画の制作からクラファンサイトの運営まで幅広く活動する山田さんは、多様化する社会課題にどのように向き合っているのでしょうか。元博報堂・クリエイティブディレクターの黒澤晃が、そんな日々のリアルやこれからの希望についてお聞きしました。

この記事は前後編です:前編はこちら

「ソーシャルグッドの実現を株式会社が普通にやる。そんな時代が来ている」

今思えばそうかもしれません。僕の代表作かどうかわからないですけど、2005年頃にスズキ「アルト」のCMを担当したことがあります。そのCMソングとして『世界でいちばん頑張ってる君に』という曲の作詞を行いました。「僕は知ってるよ ちゃんと見てるよ」というフレーズに馴染みのある方もいるかもしれません。 CMを企画している時に「子育てママを応援するクルマ」として応援歌もつくったらどうだろうと思いついたんです。実際にオンエアをされると、子育てママからたくさんのお礼のメールが来て。励まされた、救われた、頑張ろうと思ったとか、本当に驚いてしまうほどの反響がありました。僕の考えたCMが物を売るだけではなく誰かのためになる、誰かの幸せにつながったということがすごく嬉しかったんです。

CMを企画している時に「子育てママを応援するクルマ」として応援歌もつくったらどうだろうと思いついたんです。実際にオンエアをされると、子育てママからたくさんのお礼のメールが来て。励まされた、救われた、頑張ろうと思ったとか、本当に驚いてしまうほどの反響がありました。僕の考えたCMが物を売るだけではなく誰かのためになる、誰かの幸せにつながったということがすごく嬉しかったんです。

当時の経験が、僕の制作マインドに残っていたことは事実かもしれませんね。僕にとってソーシャルグッドはごく自然なところにずっとあったのかもしれないなと、改めて思います。

──山田さんは、広告の企画以外にもイベントやワークショップなどを行っているんですよね。

ええ、結構やっています。この間は、博報堂が運営する産官学連携のクリエイティブ研究機関「UoC(University of Creativity)」に呼ばれて、「クリエイター×社会課題」というテーマでアイデアを出すワークショップをやりました。

社会の広告社のクラファンを使って形にすることを目標に、「ひきこもり」「子どもたちの遊び場」「気候変動」などさまざまなテーマで、当事者に話を聞きながらアイデアを考えました。メンバーはマーケターなどクリエイターではない方がほとんどでしたが、社会課題をいろんな角度で自分ごと化していったのがよかったのか、いいアイデアがたくさん出て、非常に盛り上がるワークショップとなりました。

また、直近ではひきこもりをテーマにした展覧会「“HIKIKOMORI” ANYONE?他人事じゃないかも展」を企画、プロデュースしました。今、日本全国にひきこもりの当事者は推計146万人いると言われています。この展覧会では、ひきこもり当事者・経験者と、演出家の宮本亞門さん、音楽クリエイターのヒャダインさん、漫画家のひうらさとるさんなど多様なジャンルのクリエイターたちがコラボをして、ひきこもり当事者の思いを伝える作品を一緒に制作してもらいました。

──企画を考えて、動画をつくって、プロデューサーをやって、ファシリテーターまでやって、もう一人で駆けずり回っている感じですね。一人十役くらいこなしています。

──企画を考えて、動画をつくって、プロデューサーをやって、ファシリテーターまでやって、もう一人で駆けずり回っている感じですね。一人十役くらいこなしています。

コピーもまだ書いてますよ(笑)。助成金を取る、そのための企画書づくりとか、本当にコピーを書くのは、プランニング作業の最後の最後なんです。でもコピーがよくないと相手を説得したり、共感させたりできない。お金も持ってこられない。博報堂で学んだスキルはめちゃくちゃ役に立っています。今まで一生懸命磨いてきたものは、何ひとつ無駄になっていないなと実感してます。

──たくさんやることがあって忙しいですね。さっき言っていた「企業が社会課題と向き合わざるを得なくなる時代が来る」という予想は当たっていた。ただ、そこに広告会社や広告をやる人間にお金が生まれる仕組みがまだないかもしれませんね。

今の時代、どんどん未来がわかりにくくなってきていて、どの企業もどうあるべきか悩んでいると思うんです。でも未来にも、社会課題は確実に存在します。だから社会課題の解決は企業の指針になるし、商品やサービス開発のヒントにもなるはずなんです。企業イメージ向上のためにボランティアとして取り組むのではなく、ビジネスイノベーションとして取り組むことだってできる。そのためには、クリエイティブとソーシャルを掛け算できる、社会の広告社みたいな機能が必要になってくると思うんです。アメリカではNPOと組んでビジネス開発をするプロジェクトが一般的だったりもします。

──本当にそうなるといいですね。今後は今のまま続けていくんですか、映画はもう撮らないんですか。

これが、最近また映画モードになってきてまして。それは今年2月にWeb公開した、全国社会福祉法人経営者協議会のショートムービー『おかえり』がきっかけです。

『おかえり』は障がい者支援をしている若者の実話に基づいたショートムービーで、僕が企画・脚本・監督を担当しました。主役を務めるのは人気若手俳優・本島純政さん。実際、本島さんには障がい者支援施設で3日間ほど働いてもらって、障がいのある子どもたちにも出演してもらい撮影をしたんです。

以前にも社会テーマでドキュメンタリー映画を撮っているんですが、お客さんの層が狭いんです。ドキュメンタリーはそのテーマに強い関心がある人しか見ませんから。やっぱり有名な俳優さんが出て、興味を引きそうな物語をつくる、つまりエンタメ化していかないと広がらないなと考えていたんです。

だから今回、「実際の福祉施設で障がいのある若者とプロの役者でストーリーをつくっていく」という形で『おかえり』を撮影したことで、またちょっと映画欲が出てきて。この「エンタメ化」というフォーマットは、ありとあらゆる課題に応用できると思ったんです。やっぱり台本って面白いですし、映画は人を巻き込む力がありますね。

──そのうち「映画の広告社」になってたりしませんか?

「社会の映画社」はつくりたいかも(笑)。社会テーマは動かさずに、いちクリエイターとしても面白いコンテンツをつくりたいっていう思いが出てきましたね。

例えば、「ひきこもり」をテーマにする場合、当事者やその家族が現に困難を抱えていることを十分理解しながら、慎重に表現を考える必要があります。良かれと思った表現も当事者にとっては逆に押し付けや、傷つけるものになりかねません。

特に当事者に出演などを協力してもらう際には、「ひきこもりの人はこんな感じです」という紋切り型の表現をしてしまうと固定観念の助長につながって、本人を余計に苦しめてしまうこともあります。

──本当にそうですね。安易にはとても表現できないです。

ペルソナが、マス広告で想定するような消費者とは違い、さまざまな深刻な問題を抱える当事者になるわけです。もっと広い世界に向けているみたいな感覚です。不登校の子、生きづらさを抱えている子、リストカットをやめられない子に対して、相談ダイヤルの告知CMをつくるなら、その当事者のトーンに合わせたクリエイティブをつくらないと自分ごと化してもらえず、ちゃんと伝わらないんです。なんでもハッピーで前向きなトーンで伝えていいわけではありません。

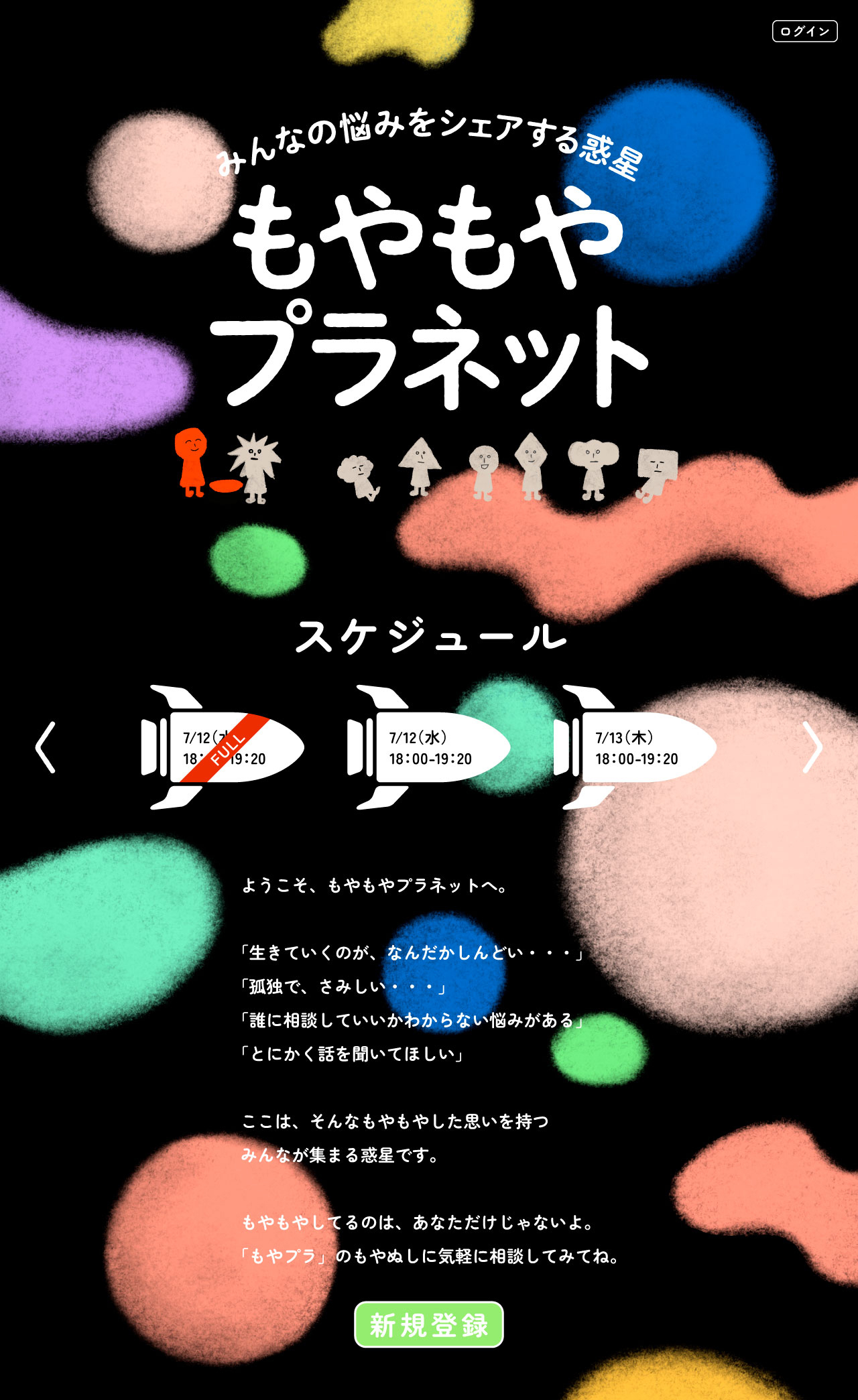

僕が制作に関わっている、顔や声を出さずに悩みをシェアできるメタバース「もやもやプラネット」も、あえてクリエイティブを少し暗いトーンにしたり、「学校にもやもやを抱える『闇うさぎ』」という当事者に近い悩みを抱えるキャラクターをつくったりすることで、相談の敷居を低くしています。クライアントさんとすごく丁寧に相談しながら、表現の温度感に気を付けてつくっています。 ──消費者と問題を抱える当事者ではまるでコミュニケーションの仕方が違う。マーケティングで人を数のデータとして扱ってはいけなくて、その人の心の中に入っていかないとダメなんだと聞いてて思いました。

──消費者と問題を抱える当事者ではまるでコミュニケーションの仕方が違う。マーケティングで人を数のデータとして扱ってはいけなくて、その人の心の中に入っていかないとダメなんだと聞いてて思いました。

表現として一番いいのは、問題を乗り越えた当事者が経験者として発信する、つまり自分を振り返って伝えてもらうことです。変に凝ったCMよりも、実際の痛みや苦しみをわかっているので一番伝わる場合もあるんです。だから、発信できる経験者や当事者の方には、YouTube動画のつくり方など自分たちで伝えるスキルを提供していきたいと考えています。 ──やりがいがありますね。山田さんのクリエイター発想と人間力の掛け算でこれからも頑張ってください。僕だけでなく社会が期待していると思います。

──やりがいがありますね。山田さんのクリエイター発想と人間力の掛け算でこれからも頑張ってください。僕だけでなく社会が期待していると思います。

山田英治監督・脚本のショートムービー『おかえり』を観た。悩んでいる人がいて、それを強い気持ちで支える人がいる。たとえ、時にその強さが揺らぐとしても確かにいる──完全なドキュメンタリーではないけれど、ドラマ化することで、リアルさがますます伝わってくるように思ったし、これを見て行動を起こす人もいるだろう。ソーシャルグッドと広告の架け橋として、社会の広告社のような会社が元気になると本当にいいと心から感じた。

「ソーシャルグッドの実現を株式会社が普通にやる。そんな時代が来ている」

未来のヒントは社会課題から生まれる

──山田さんの資質の中に初めから、社会課題に関する因子があった気がしますね。職人派ではなくて社会派というか、博報堂新人時代から社会の広告社での活動はひとつの線上にあるように感じます。三つ子の魂百までじゃないですけど。今思えばそうかもしれません。僕の代表作かどうかわからないですけど、2005年頃にスズキ「アルト」のCMを担当したことがあります。そのCMソングとして『世界でいちばん頑張ってる君に』という曲の作詞を行いました。「僕は知ってるよ ちゃんと見てるよ」というフレーズに馴染みのある方もいるかもしれません。

スズキ「アルト」CMよりワンシーン

当時の経験が、僕の制作マインドに残っていたことは事実かもしれませんね。僕にとってソーシャルグッドはごく自然なところにずっとあったのかもしれないなと、改めて思います。

──山田さんは、広告の企画以外にもイベントやワークショップなどを行っているんですよね。

ええ、結構やっています。この間は、博報堂が運営する産官学連携のクリエイティブ研究機関「UoC(University of Creativity)」に呼ばれて、「クリエイター×社会課題」というテーマでアイデアを出すワークショップをやりました。

社会の広告社のクラファンを使って形にすることを目標に、「ひきこもり」「子どもたちの遊び場」「気候変動」などさまざまなテーマで、当事者に話を聞きながらアイデアを考えました。メンバーはマーケターなどクリエイターではない方がほとんどでしたが、社会課題をいろんな角度で自分ごと化していったのがよかったのか、いいアイデアがたくさん出て、非常に盛り上がるワークショップとなりました。

また、直近ではひきこもりをテーマにした展覧会「“HIKIKOMORI” ANYONE?他人事じゃないかも展」を企画、プロデュースしました。今、日本全国にひきこもりの当事者は推計146万人いると言われています。この展覧会では、ひきこもり当事者・経験者と、演出家の宮本亞門さん、音楽クリエイターのヒャダインさん、漫画家のひうらさとるさんなど多様なジャンルのクリエイターたちがコラボをして、ひきこもり当事者の思いを伝える作品を一緒に制作してもらいました。

博報堂UoCでのワークショップの様子

当事者×著名クリエイターによる展覧会「“HIKIKOMORI” ANYONE?他人事じゃないかも展」の外観

コピーもまだ書いてますよ(笑)。助成金を取る、そのための企画書づくりとか、本当にコピーを書くのは、プランニング作業の最後の最後なんです。でもコピーがよくないと相手を説得したり、共感させたりできない。お金も持ってこられない。博報堂で学んだスキルはめちゃくちゃ役に立っています。今まで一生懸命磨いてきたものは、何ひとつ無駄になっていないなと実感してます。

──たくさんやることがあって忙しいですね。さっき言っていた「企業が社会課題と向き合わざるを得なくなる時代が来る」という予想は当たっていた。ただ、そこに広告会社や広告をやる人間にお金が生まれる仕組みがまだないかもしれませんね。

今の時代、どんどん未来がわかりにくくなってきていて、どの企業もどうあるべきか悩んでいると思うんです。でも未来にも、社会課題は確実に存在します。だから社会課題の解決は企業の指針になるし、商品やサービス開発のヒントにもなるはずなんです。企業イメージ向上のためにボランティアとして取り組むのではなく、ビジネスイノベーションとして取り組むことだってできる。そのためには、クリエイティブとソーシャルを掛け算できる、社会の広告社みたいな機能が必要になってくると思うんです。アメリカではNPOと組んでビジネス開発をするプロジェクトが一般的だったりもします。

──本当にそうなるといいですね。今後は今のまま続けていくんですか、映画はもう撮らないんですか。

これが、最近また映画モードになってきてまして。それは今年2月にWeb公開した、全国社会福祉法人経営者協議会のショートムービー『おかえり』がきっかけです。

『おかえり』は障がい者支援をしている若者の実話に基づいたショートムービーで、僕が企画・脚本・監督を担当しました。主役を務めるのは人気若手俳優・本島純政さん。実際、本島さんには障がい者支援施設で3日間ほど働いてもらって、障がいのある子どもたちにも出演してもらい撮影をしたんです。

だから今回、「実際の福祉施設で障がいのある若者とプロの役者でストーリーをつくっていく」という形で『おかえり』を撮影したことで、またちょっと映画欲が出てきて。この「エンタメ化」というフォーマットは、ありとあらゆる課題に応用できると思ったんです。やっぱり台本って面白いですし、映画は人を巻き込む力がありますね。

──そのうち「映画の広告社」になってたりしませんか?

「社会の映画社」はつくりたいかも(笑)。社会テーマは動かさずに、いちクリエイターとしても面白いコンテンツをつくりたいっていう思いが出てきましたね。

ペルソナは多様な問題を抱える人々、表現には慎重に向き合う

──あと聞きたかったのは、社会課題にはいろいろとナーバスな部分があると思いますが、そこはどう考えていますか。例えば、「ひきこもり」をテーマにする場合、当事者やその家族が現に困難を抱えていることを十分理解しながら、慎重に表現を考える必要があります。良かれと思った表現も当事者にとっては逆に押し付けや、傷つけるものになりかねません。

特に当事者に出演などを協力してもらう際には、「ひきこもりの人はこんな感じです」という紋切り型の表現をしてしまうと固定観念の助長につながって、本人を余計に苦しめてしまうこともあります。

──本当にそうですね。安易にはとても表現できないです。

ペルソナが、マス広告で想定するような消費者とは違い、さまざまな深刻な問題を抱える当事者になるわけです。もっと広い世界に向けているみたいな感覚です。不登校の子、生きづらさを抱えている子、リストカットをやめられない子に対して、相談ダイヤルの告知CMをつくるなら、その当事者のトーンに合わせたクリエイティブをつくらないと自分ごと化してもらえず、ちゃんと伝わらないんです。なんでもハッピーで前向きなトーンで伝えていいわけではありません。

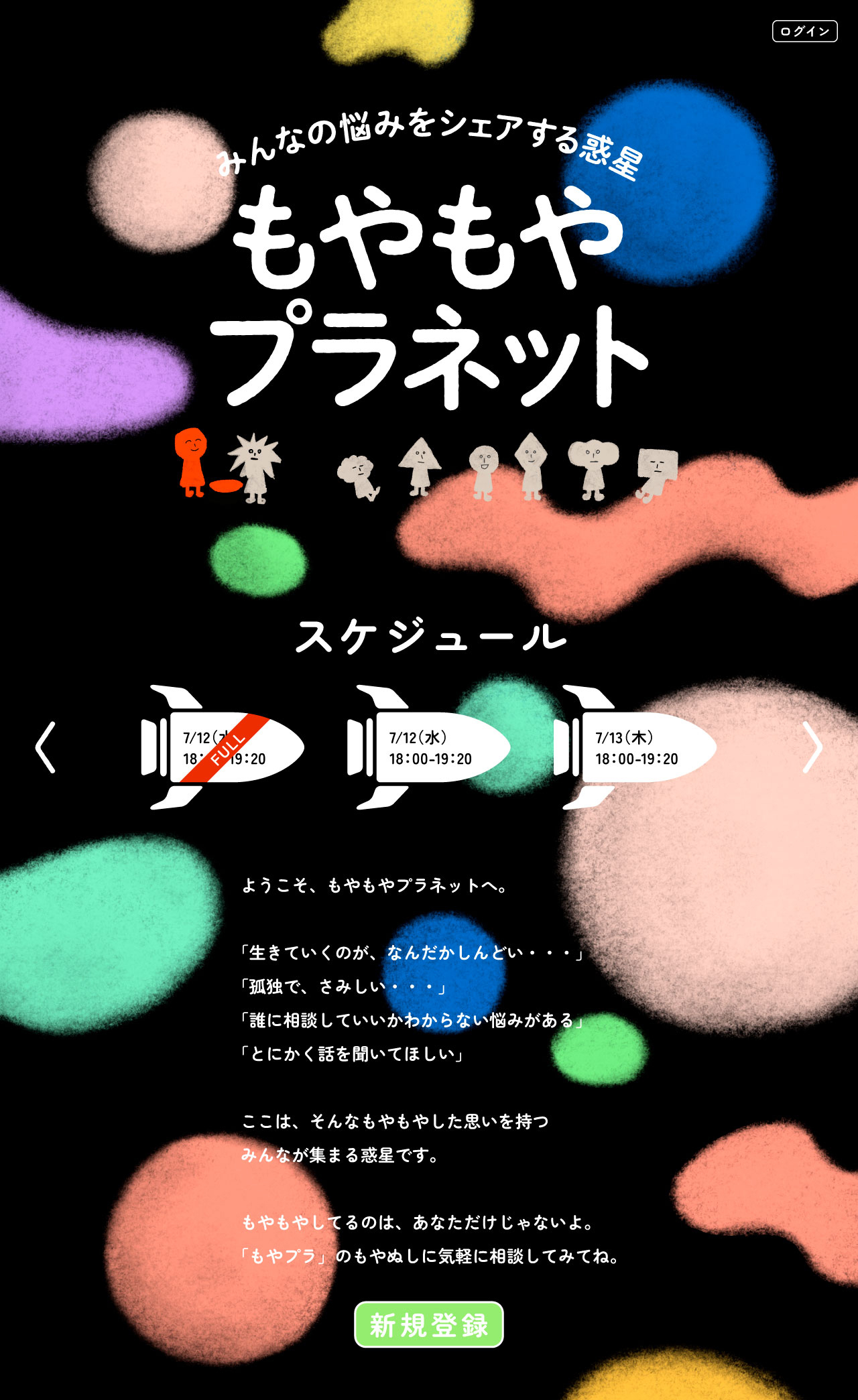

僕が制作に関わっている、顔や声を出さずに悩みをシェアできるメタバース「もやもやプラネット」も、あえてクリエイティブを少し暗いトーンにしたり、「学校にもやもやを抱える『闇うさぎ』」という当事者に近い悩みを抱えるキャラクターをつくったりすることで、相談の敷居を低くしています。クライアントさんとすごく丁寧に相談しながら、表現の温度感に気を付けてつくっています。

「もやもやプラネット」サイトページ

表現として一番いいのは、問題を乗り越えた当事者が経験者として発信する、つまり自分を振り返って伝えてもらうことです。変に凝ったCMよりも、実際の痛みや苦しみをわかっているので一番伝わる場合もあるんです。だから、発信できる経験者や当事者の方には、YouTube動画のつくり方など自分たちで伝えるスキルを提供していきたいと考えています。

山田英治監督・脚本のショートムービー『おかえり』を観た。悩んでいる人がいて、それを強い気持ちで支える人がいる。たとえ、時にその強さが揺らぐとしても確かにいる──完全なドキュメンタリーではないけれど、ドラマ化することで、リアルさがますます伝わってくるように思ったし、これを見て行動を起こす人もいるだろう。ソーシャルグッドと広告の架け橋として、社会の広告社のような会社が元気になると本当にいいと心から感じた。