2024年カスタマーエンゲージメントのグローバル調査 AI活用によるパーソナライズへの関心が高い【Braze調べ】

Brazeは、今年で4回目となるカスタマーエンゲージメントレビューの日本語版を公開し、併せて世界と比べ、特に日本市場で特徴的だった点を考察する発表をした。  本調査は、BtoC企業のマーケティング意思決定者(世界14カ国1900名)を対象としたグローバル調査(日本を含む)である。調査結果からは、カスタマーエンゲージメントのトレンドと進化、そして2024年における成長と改善のヒントが明らかになった。

本調査は、BtoC企業のマーケティング意思決定者(世界14カ国1900名)を対象としたグローバル調査(日本を含む)である。調査結果からは、カスタマーエンゲージメントのトレンドと進化、そして2024年における成長と改善のヒントが明らかになった。

本レポートから読み解ける、カスタマーエンゲージメントのトップトレンドは以下の通り。

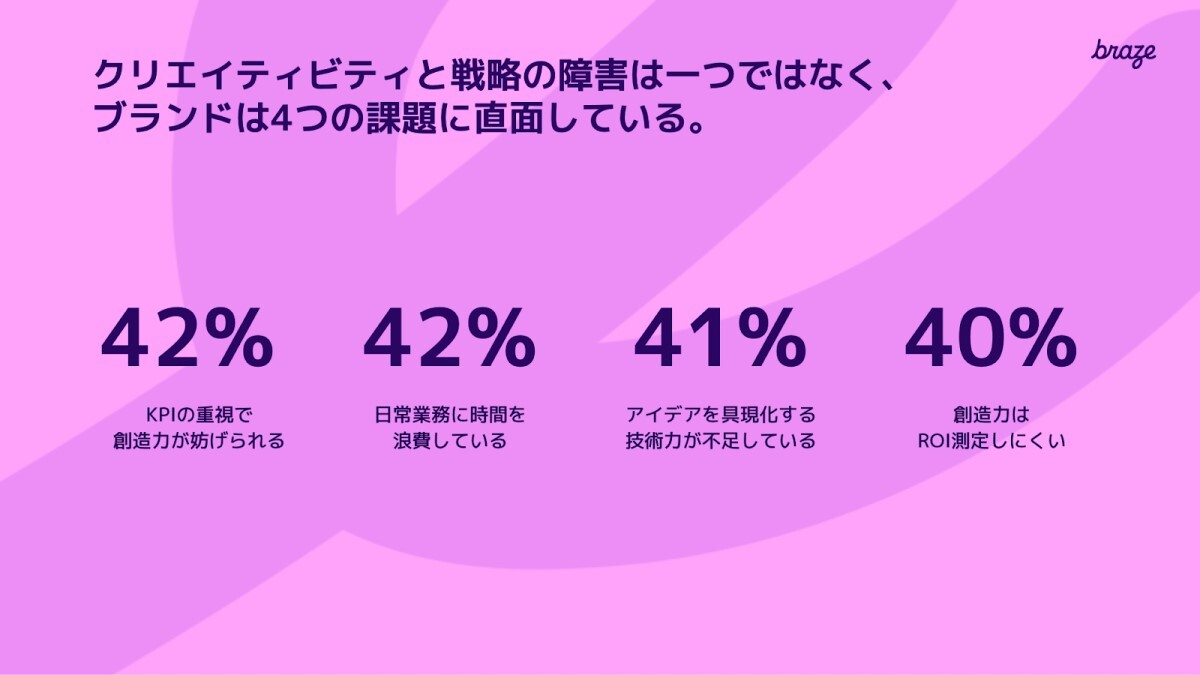

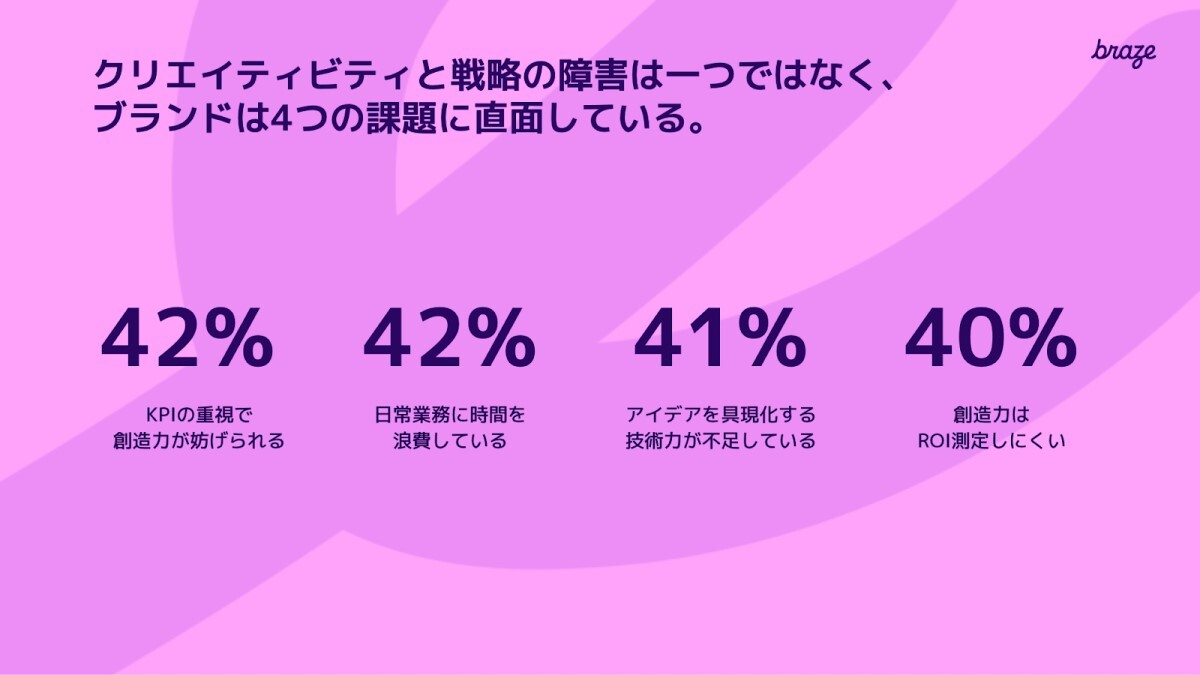

・42% KPIの重視で創造力が妨げられる

・42% 日常業務に時間を浪費している

・41% アイデアを具現化する技術力が不足している

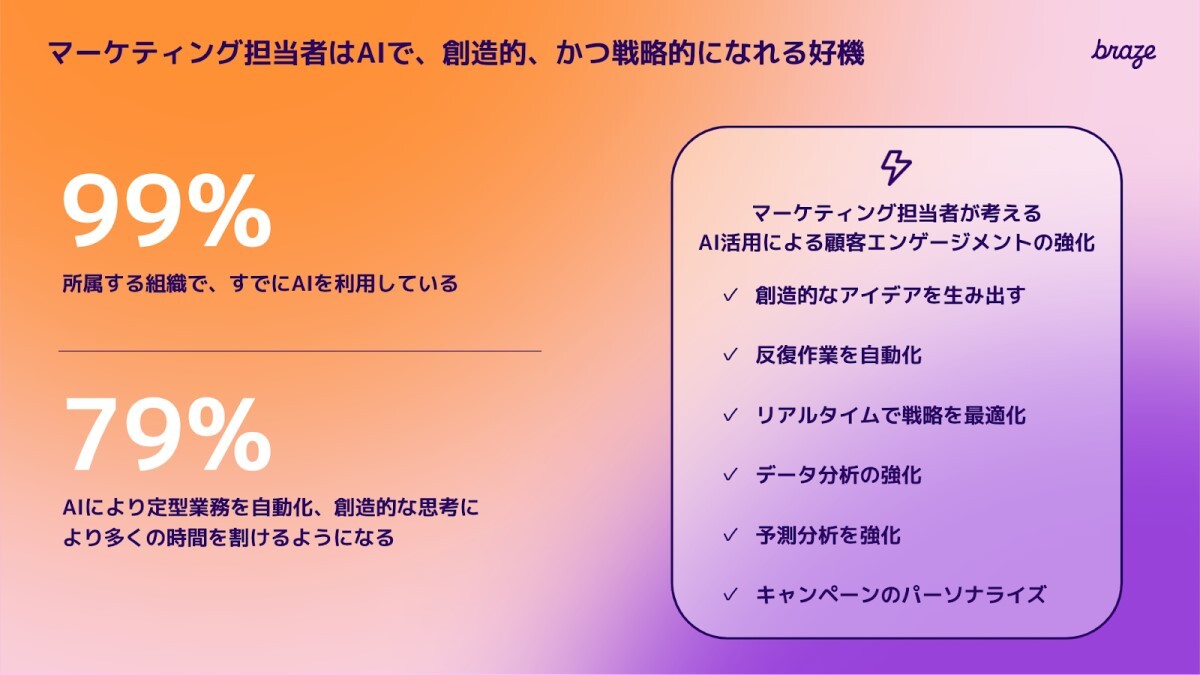

・40% 創造力はROI測定しにくい この課題解決のための手段として、AI活用がトレンドであり、回答者の99%がすでにAIを活用している。79%の回答者が「AIは定型業務を自動化し、クリエイティブな思考に、より多くの時間を割くことができる」と回答。生成AIの利用シーンとしては、主に以下が挙げられる。

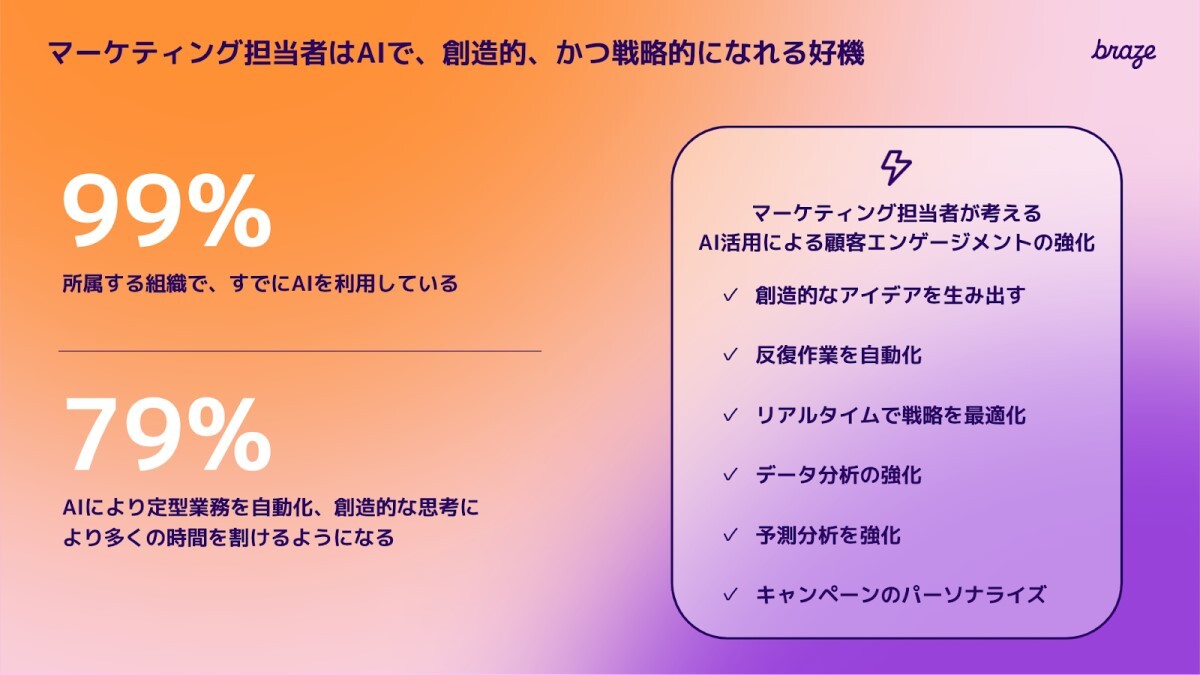

この課題解決のための手段として、AI活用がトレンドであり、回答者の99%がすでにAIを活用している。79%の回答者が「AIは定型業務を自動化し、クリエイティブな思考に、より多くの時間を割くことができる」と回答。生成AIの利用シーンとしては、主に以下が挙げられる。

・創造的なアイデアを生み出す

・反復作業を自動化

・リアルタイムで戦略を最適化

・データ分析の強化

・予測分析を強化

・キャンペーンのパーソナライズ

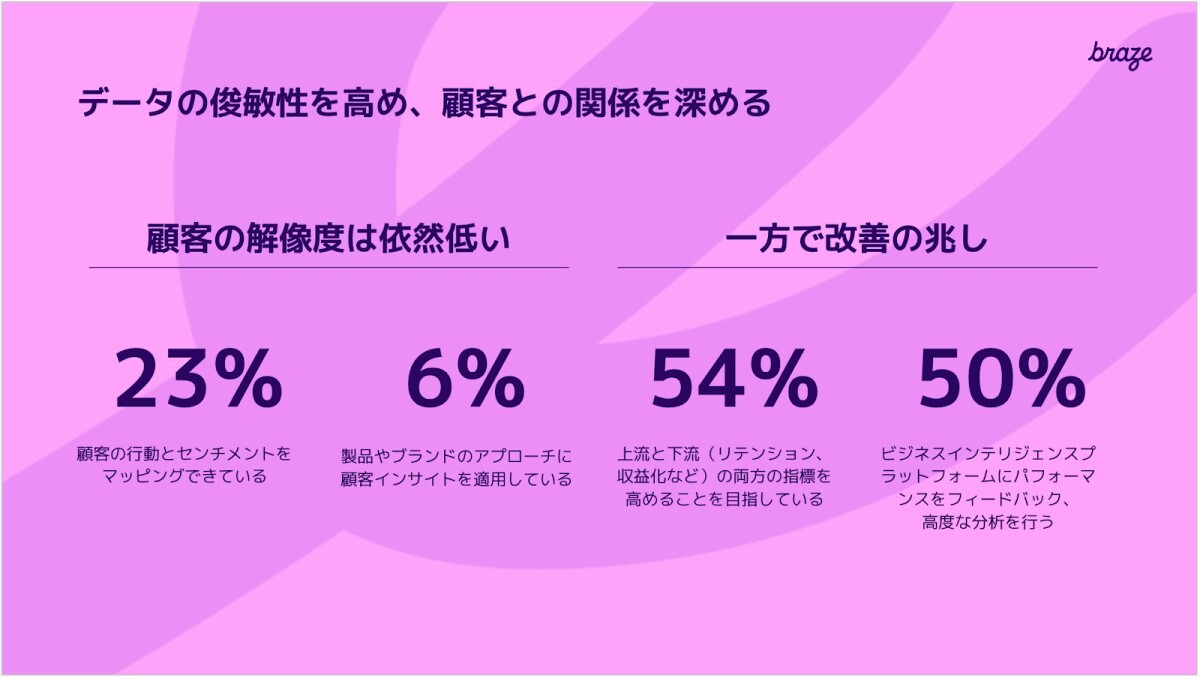

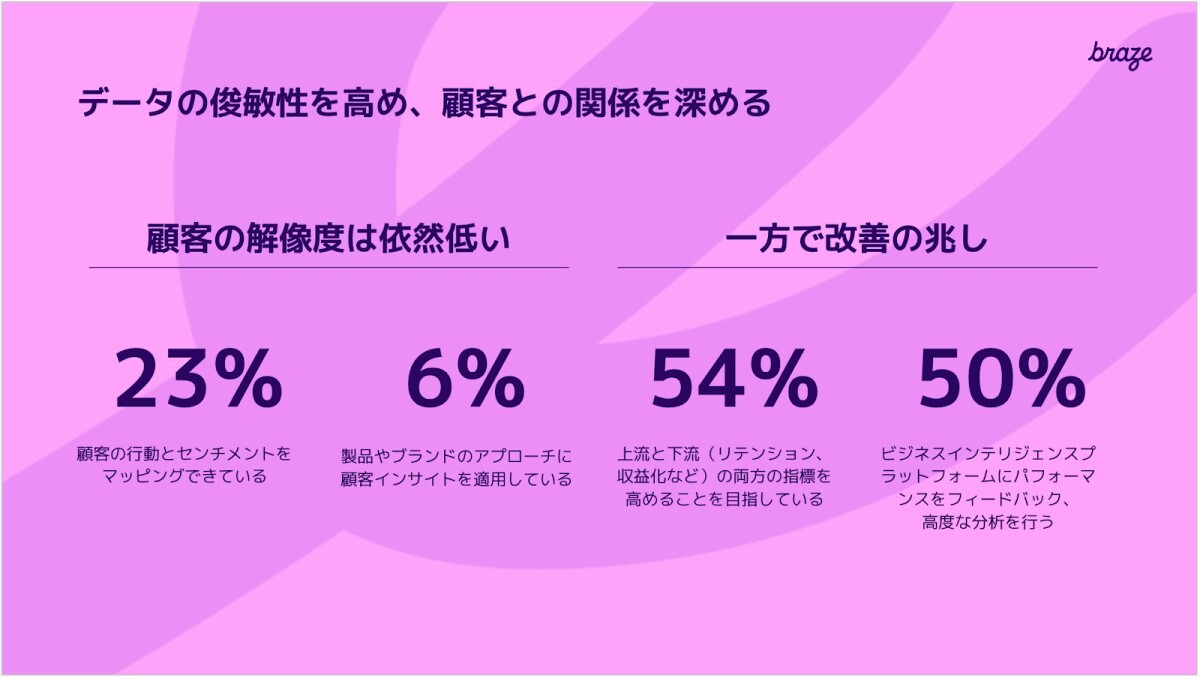

・23% 顧客の行動とセンチメントをマッピングできている

・6% 製品やブランドのアプローチに顧客インサイトを適用している

顧客エンゲージメントに関するデータを関係者と共有し、俊敏性を持たせることで顧客理解の解像度が上がり、関係を深めることができると考えられる。

また、顧客理解の解像度が低い状況が続く一方で、改善の兆しもある。

・54% 上流と下流、両方の指標を高めることを目指している

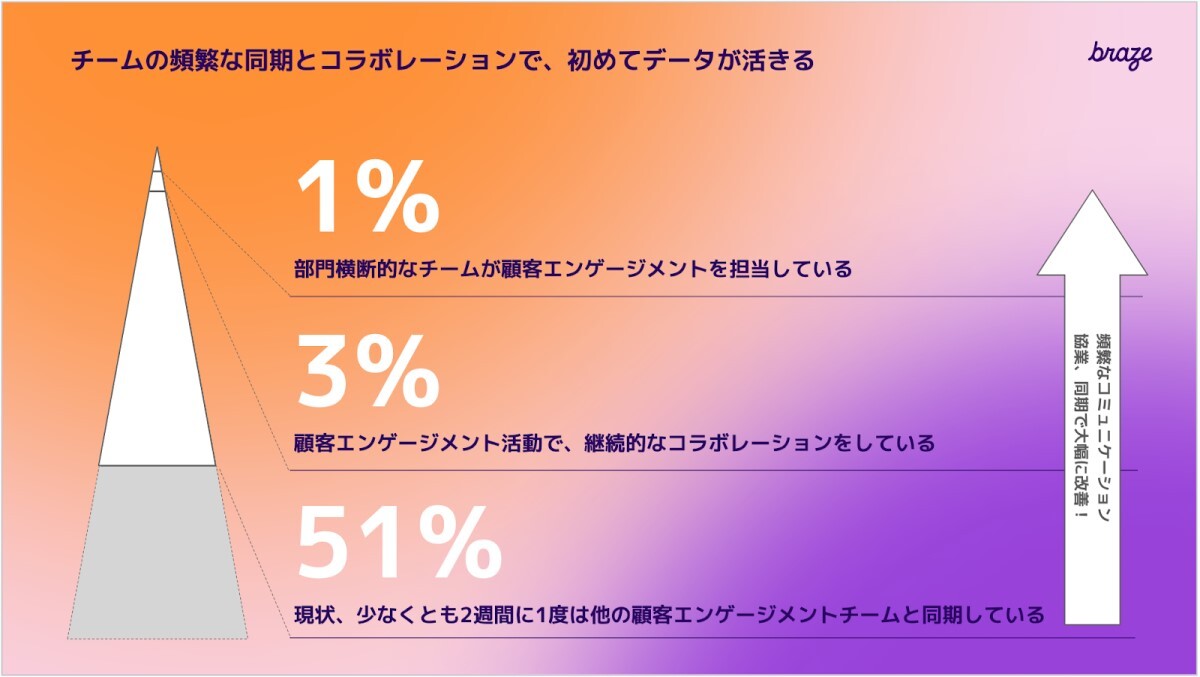

・50% BIプラットフォームにパフォーマンスを反映、高度な分析を行う データ共有し、俊敏性を高めるだけでは、顧客体験そのものが改善する訳ではない。正しいデータを元に顧客エンゲージメントに関わる組織、チーム、メンバーが共同作業やミーティングを頻繁、かつ集中的に行い、計画や企画、その裏にある背景や思いといったものも共有、活動を同期させることで、高度な顧客エンゲージメント戦略を推進できると同社は見ている。

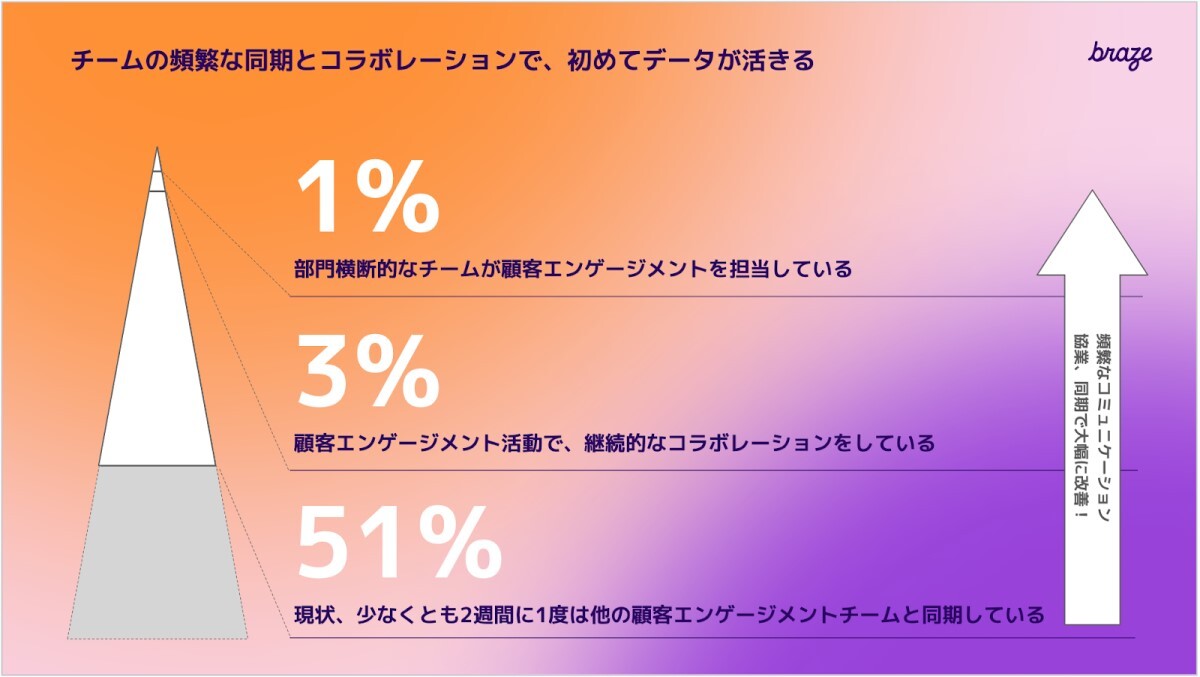

データ共有し、俊敏性を高めるだけでは、顧客体験そのものが改善する訳ではない。正しいデータを元に顧客エンゲージメントに関わる組織、チーム、メンバーが共同作業やミーティングを頻繁、かつ集中的に行い、計画や企画、その裏にある背景や思いといったものも共有、活動を同期させることで、高度な顧客エンゲージメント戦略を推進できると同社は見ている。

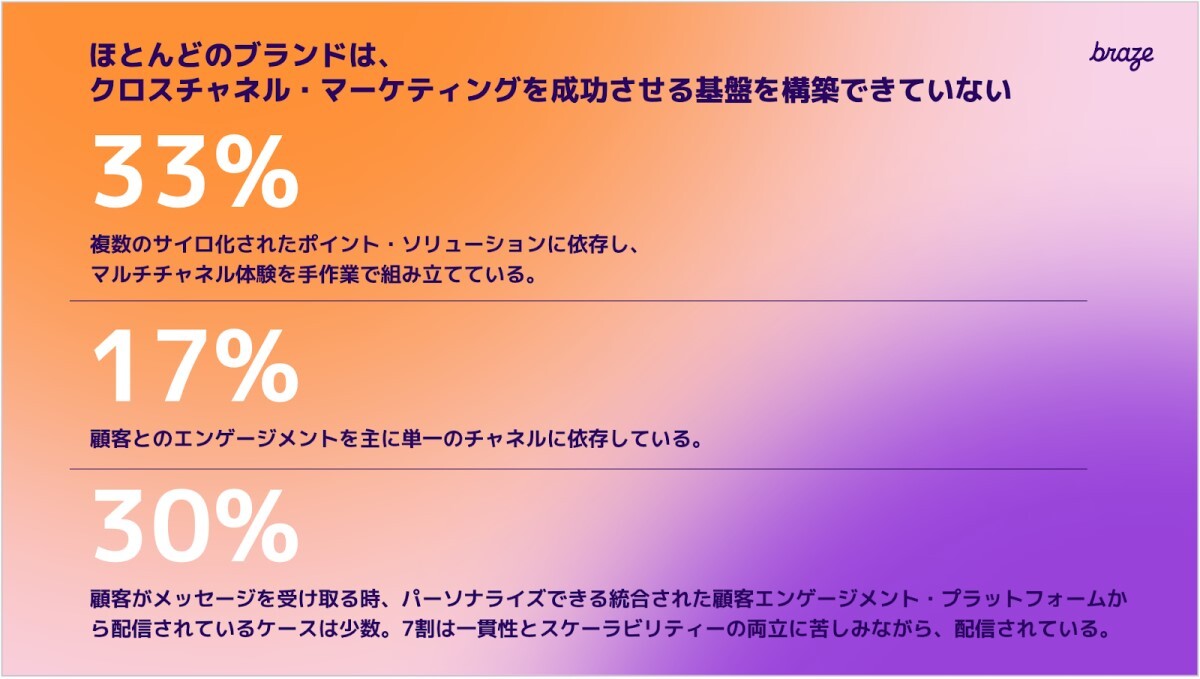

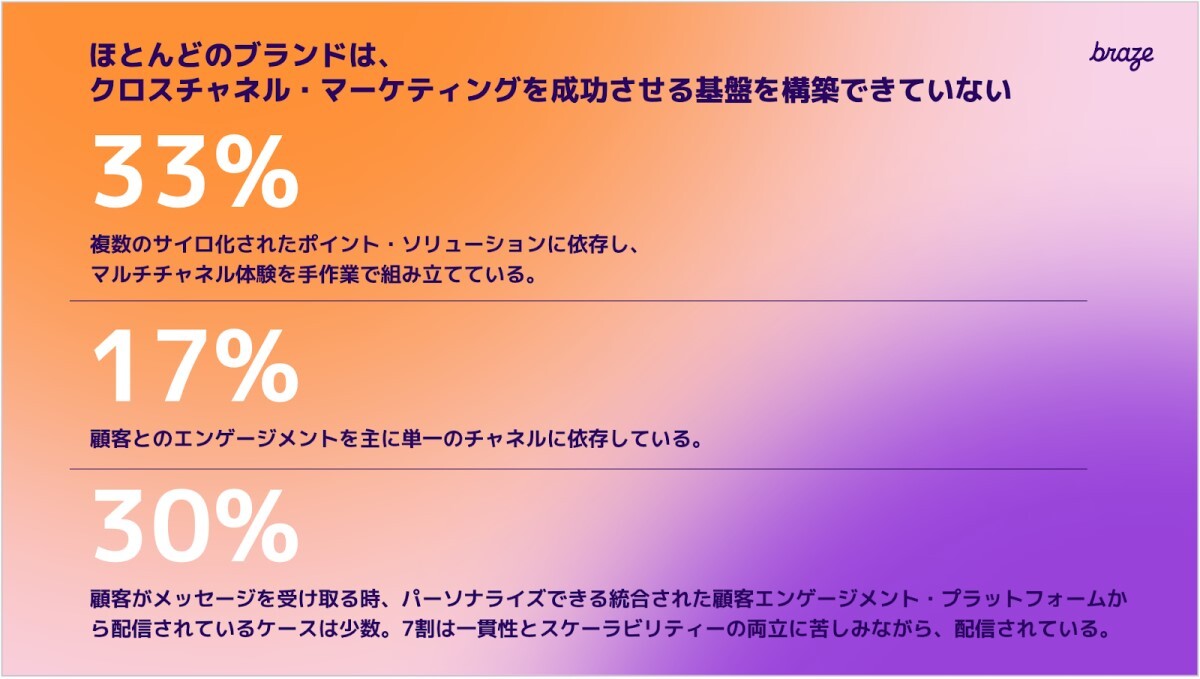

CRMやMAや各種マーケティングツールをポイントソリューションとして運用する場合、時間とリソースを浪費する結果となる。マーケティング担当者は複数システムに、複数ログインが迫られ、メッセージのクリエイティブ、コピー、タイミングをシステム間で一致させる作業に忙殺される。顧客体験の自動化や最適化の難易度に加え、技術的な設定も複雑となり、顧客インサイトの収集や、それに基づいた施策の展開も非常に難しくなると推測される。顧客理解の解像度を上げる意味でも、一元的に運用できる統合された顧客エンゲージメントプラットフォームの活用が不可欠だと考えられる。

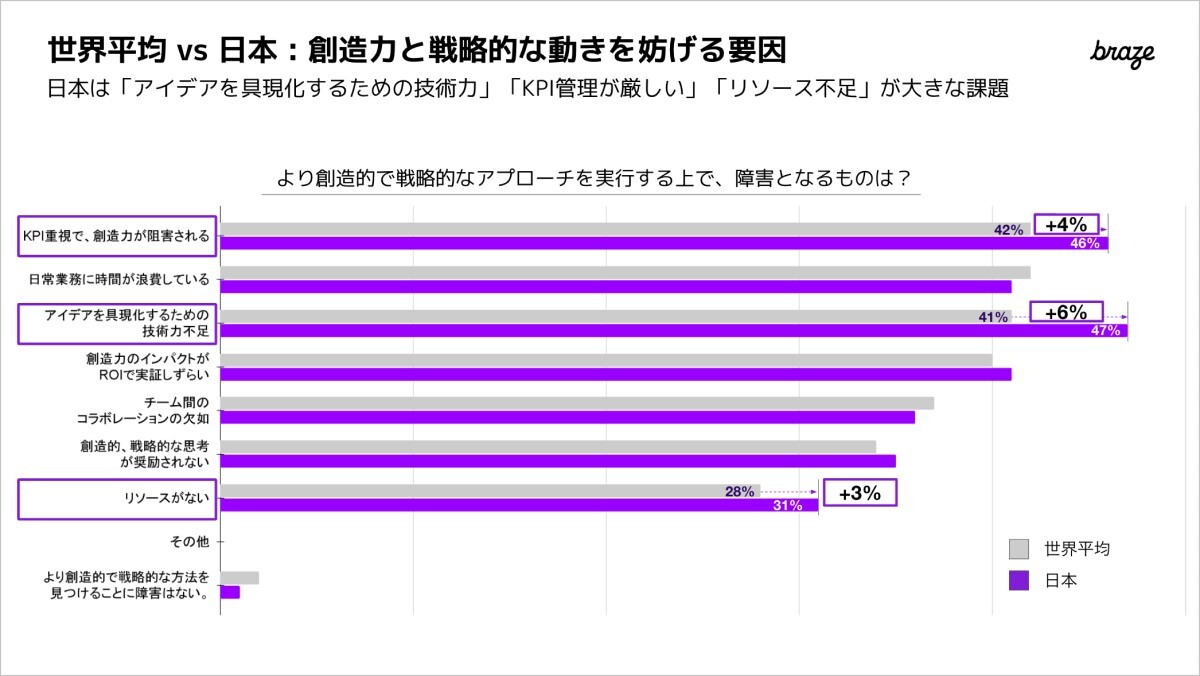

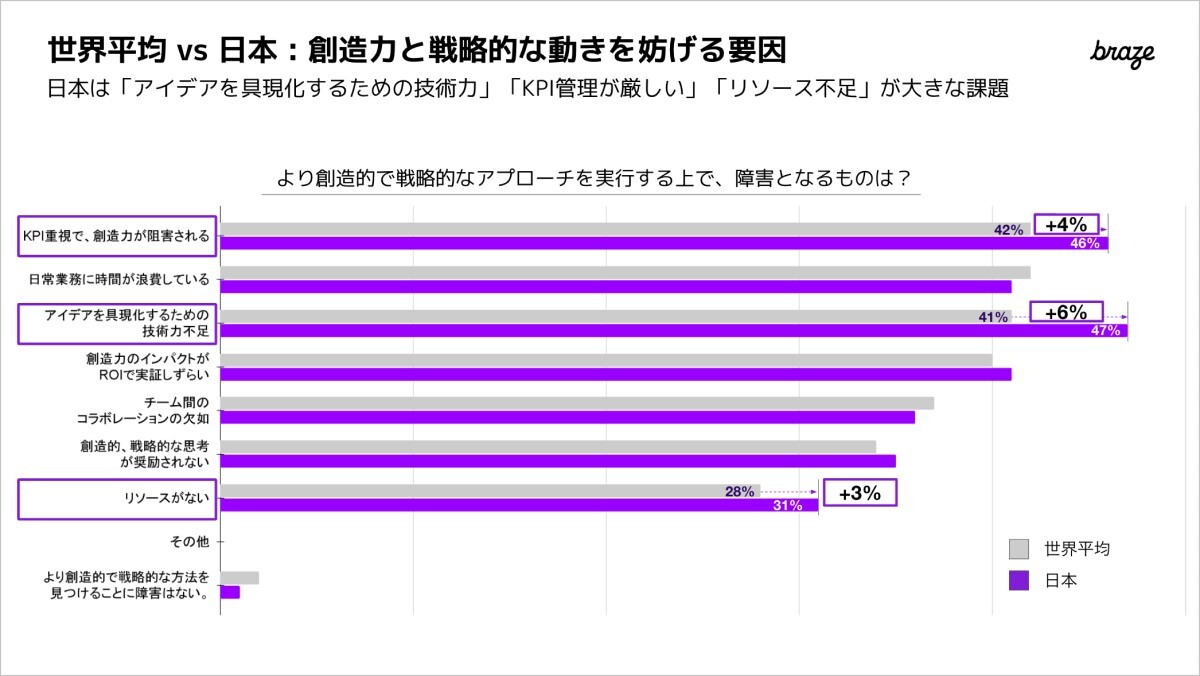

■日本は世界と比べ、KPI偏重、具現化する技術力不足、リソース不足に悩まされている

「より創造的で戦略的なアプローチを実行する上で、障害になるものは?」の問いに対する回答を世界と日本で比べると「アイデアを具現化するための技術力(世界平均比+6%)」、「KPI重視で創造力が阻害される(世界平均比+4%)」、「リソースがない(世界平均+3%)」が日本は高めの回答となった。AIが社内や社会に浸透する中で、創造力と戦略性の双方が求められる業務シフトが進めば、アイデアを具現化する技術力も強化されていく、と考えられる。 ■日本は世界に比べ、業務効率向上と戦略性&創造性の融合に大きな改善機会がある

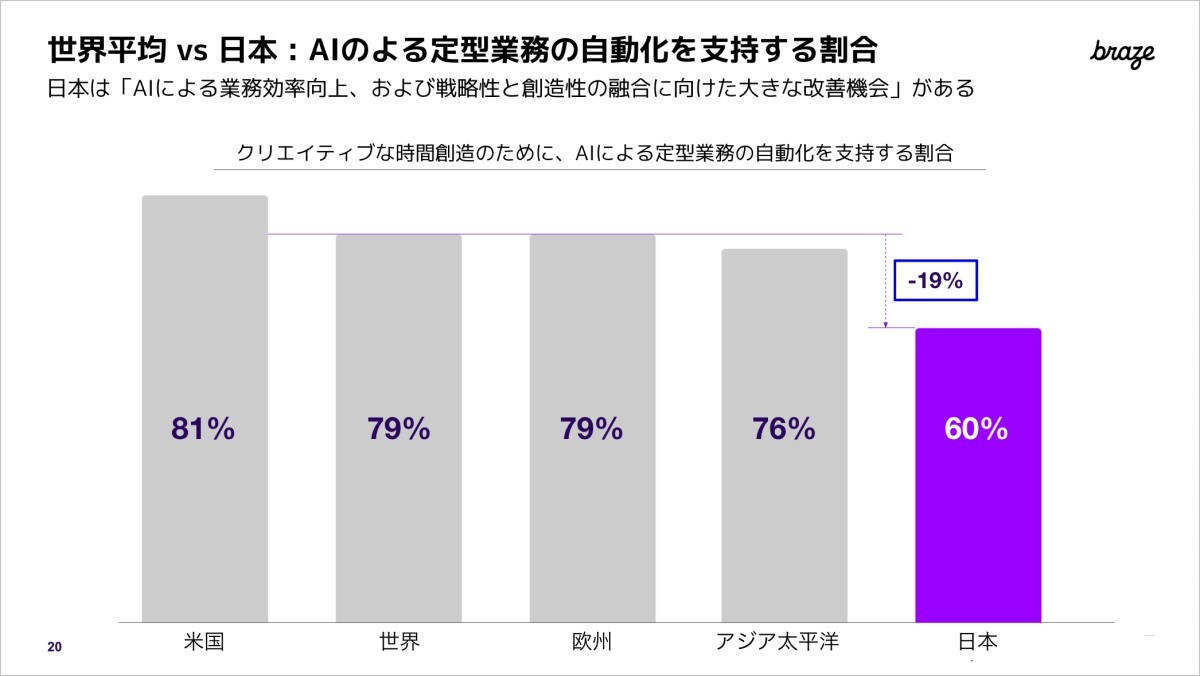

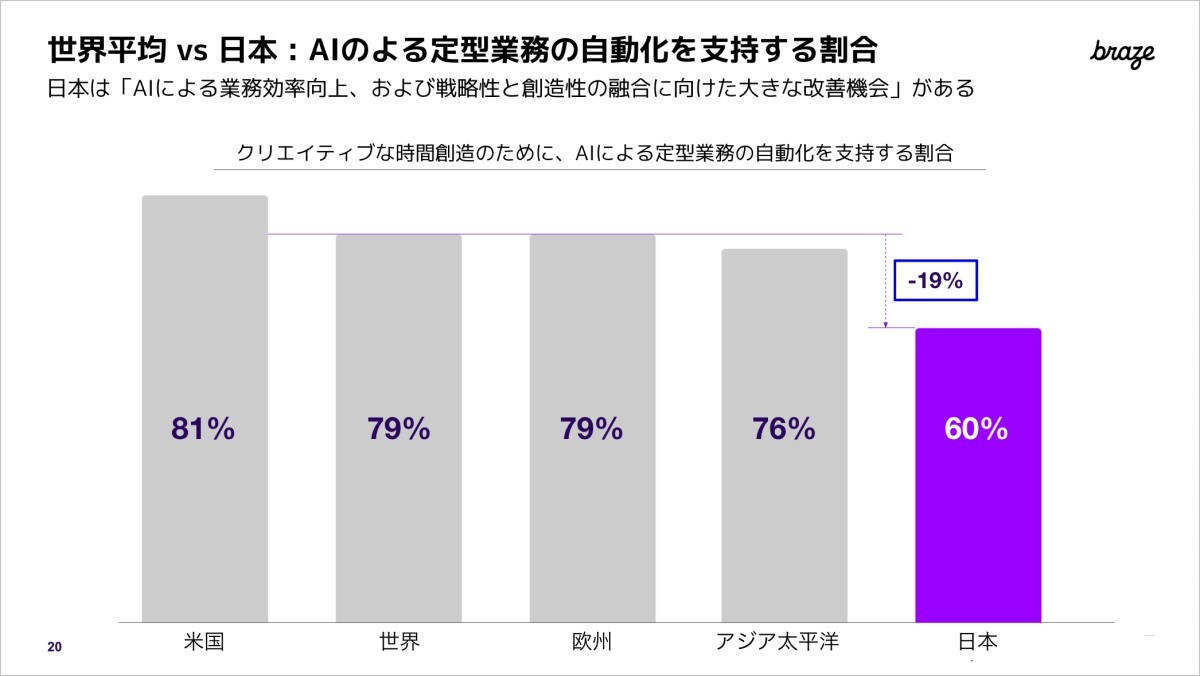

■日本は世界に比べ、業務効率向上と戦略性&創造性の融合に大きな改善機会がある

「クリエイティブな時間創造のためにAIによる定型業務の自動化を支持する」という問いに対する回答を日本と世界主要4地域と比較すると、日本は比較的低い結果(世界平均-19%)となった。

ChatGPTや生成AIなどが急速に普及する中、日本語での処理能力や利用そのものに関する懸念点などもありそうだと同社は見ている。AI活用を通じて、マーケティング担当者の創造的、かつ戦略的な動きを妨げる要因の払拭や、業務効率向上といった点で、大きな改善機会があると考えられる。 ■日本は世界に比べ、AI活用でパーソナライズされた体験を提供したいと考えている

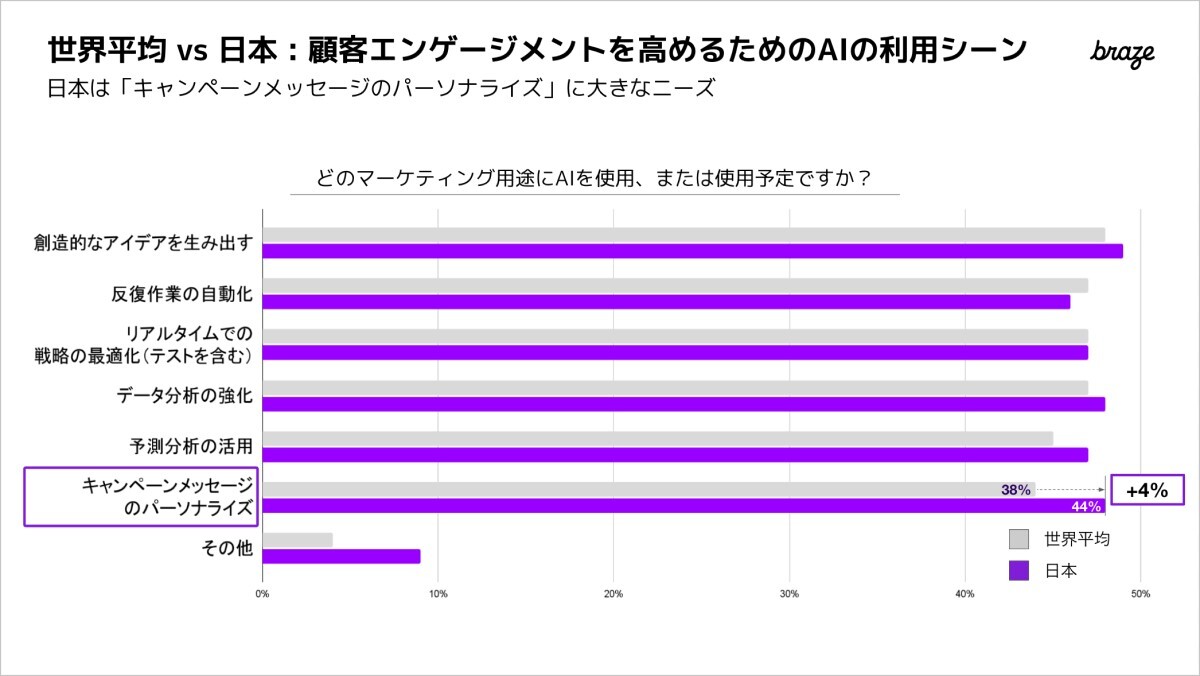

■日本は世界に比べ、AI活用でパーソナライズされた体験を提供したいと考えている

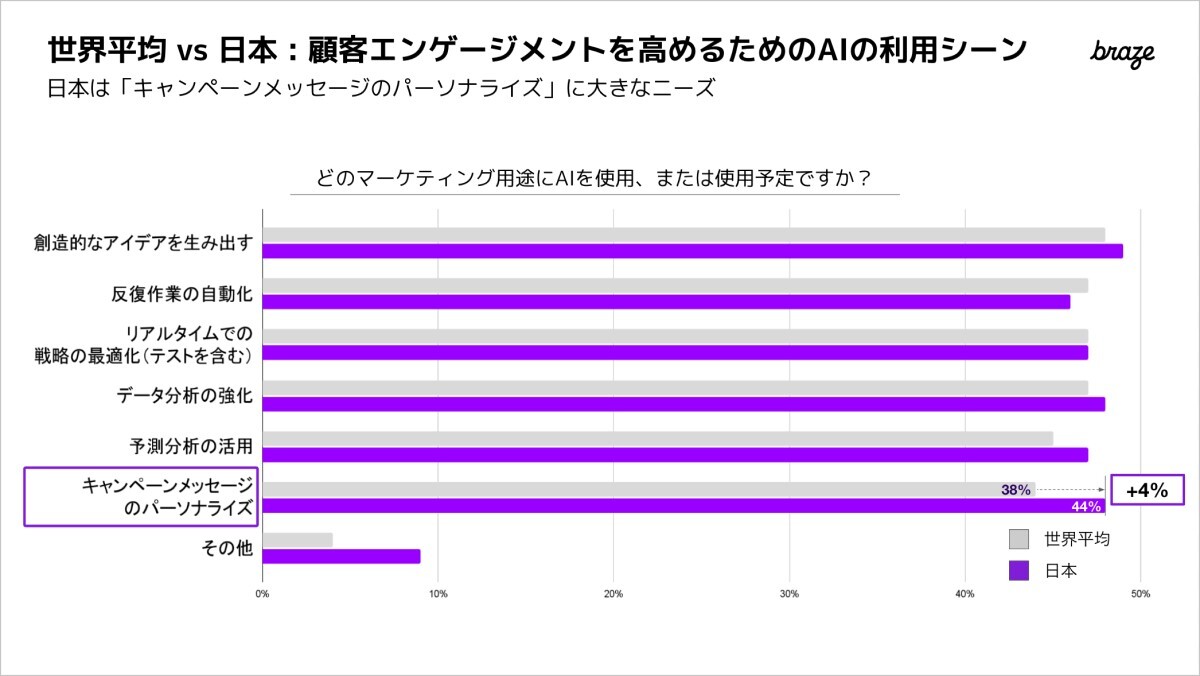

「どのマーケティング用途にAIを使用、または使用予定か?」という問いへの回答は、日本はキャンペーンメッセージのパーソナライズに興味を持つ割合が高く(世界平均比+4%)、顧客一人ひとりの属性や嗜好に合わせたコミュニケーション、パーソナライズされたキャンペーンを実施したい、という姿勢が明らかとなった。 ■日本は世界と比べ、開封率やクリック率などファネルの上流工程への意識が強め

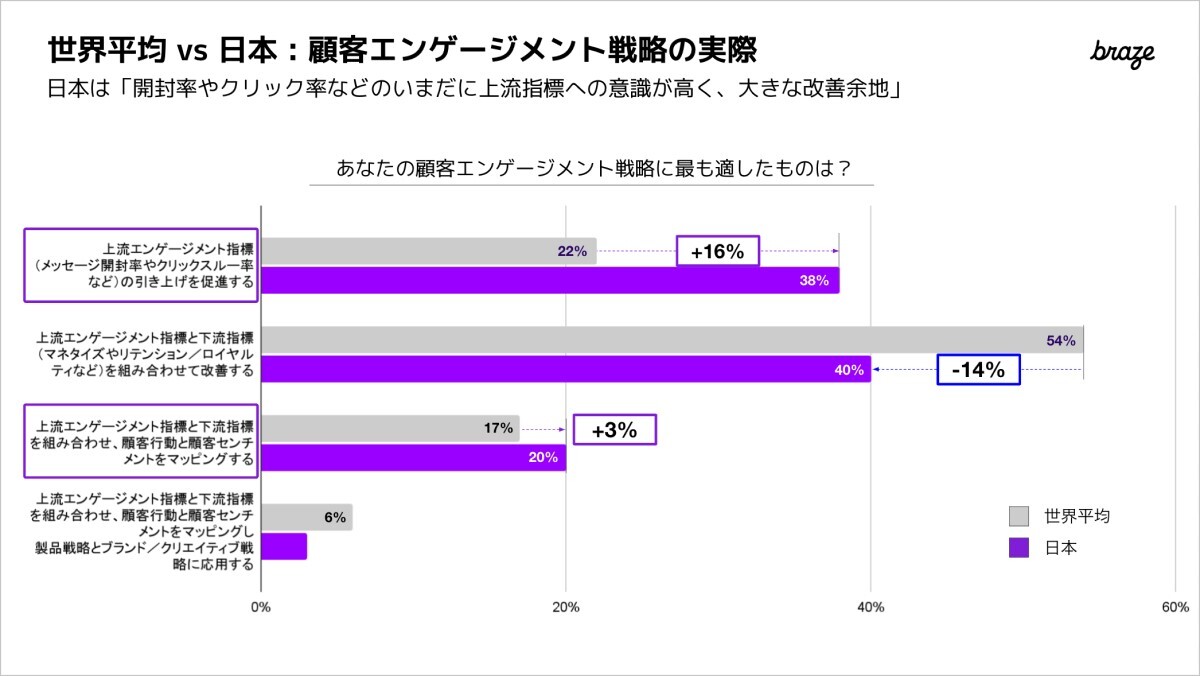

■日本は世界と比べ、開封率やクリック率などファネルの上流工程への意識が強め

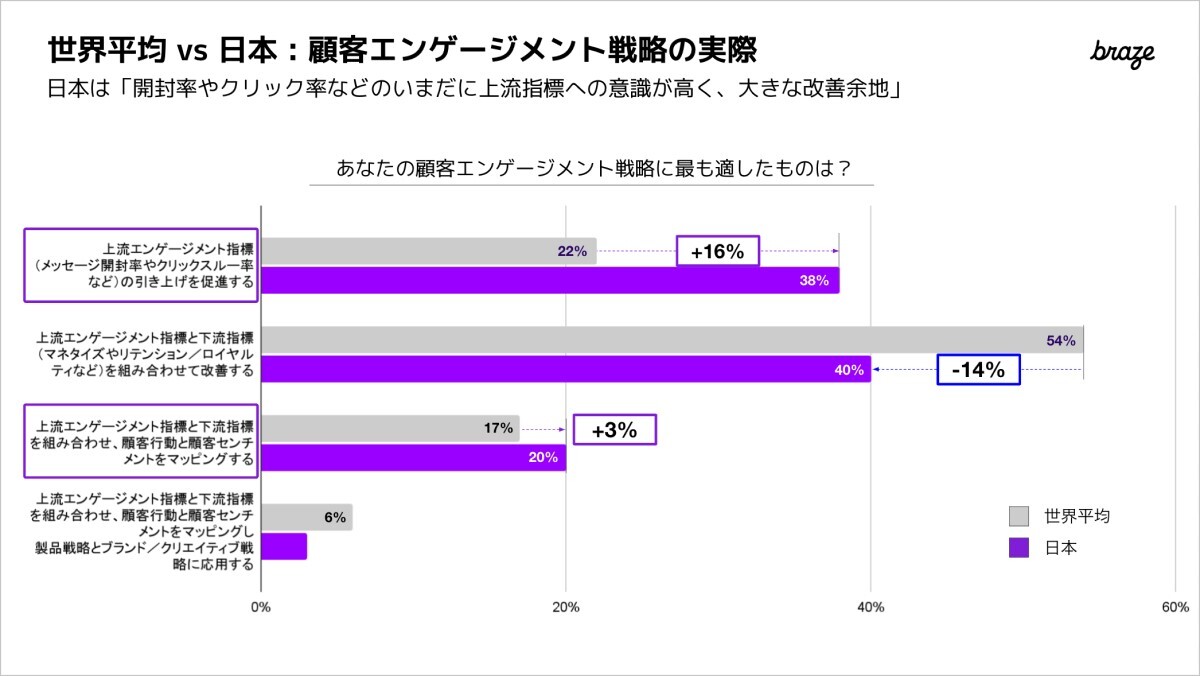

「あなたの顧客エンゲージメント戦略に適したものは?」という問いに対する回答は、世界では「マーケティングファネルの上流と下流を組み合わせマネタイズやロイヤリティを組み合わせた改善」が一般的なのに対し、日本は「上流のメッセージ開封率やクリック率などに注目する傾向が強い(世界平均+16%)」ことが明らかとなった。

日本の場合、新規顧客や認知向上を目的に広告施策を顧客エンゲージメントの活動と考える企業が、依然として多いことを示しているかもしれない。ただ、「上流と下流を組み合わせ、さらに顧客行動と顧客センチメントも意識したエンゲージメント戦略を取る(世界平均+3%)」という結果も。日本の顧客エンゲージメント先進企業は、上流下流のマネタイズやロイヤリティに加え、感情を捉えた動きを進めており、世界でもトップランナーと言えそうである。 調査概要

調査概要

調査機関:Wakefield Research

調査対象:世界3地域の年間売上高1000万ドルのBtoC企業に勤務する、副社長以上の肩書きを持つマーケティングエグゼクティブ1900人

調査対象国:ブラジル(100名)、メキシコ(1001名)、米国(300名)、オーストラリア(200名)、インドネシア(1001名)、日本(200名)、ニュージーランド(10名)、シンガポール(2001名)、韓国(1001名)、フランス(100名)、ドイツ(100名)、スペイン(100名)、アラブ首長国連邦(100名)、英国(200名)

調査期間:2023年12月5日~15日

調査方法:招待メール、オンライン調査

本レポートから読み解ける、カスタマーエンゲージメントのトップトレンドは以下の通り。

2024年顧客エンゲージメントのトップトレンド

1. 創造力と戦略性はAIの台頭で、より効果的に機能する

マーケティング担当者は、創造的で戦略的な動きを望むものの、それを妨げる4つの要因に悩まされていることがわかった。・42% KPIの重視で創造力が妨げられる

・42% 日常業務に時間を浪費している

・41% アイデアを具現化する技術力が不足している

・40% 創造力はROI測定しにくい

・創造的なアイデアを生み出す

・反復作業を自動化

・リアルタイムで戦略を最適化

・データ分析の強化

・予測分析を強化

・キャンペーンのパーソナライズ

2. これまでにないデータの可能性

新しいテクノロジーは顧客エンゲージメントの機会を広げたが、多くのブランドは顧客理解の解像度が依然、低い状況が明らかとなった。・23% 顧客の行動とセンチメントをマッピングできている

・6% 製品やブランドのアプローチに顧客インサイトを適用している

顧客エンゲージメントに関するデータを関係者と共有し、俊敏性を持たせることで顧客理解の解像度が上がり、関係を深めることができると考えられる。

また、顧客理解の解像度が低い状況が続く一方で、改善の兆しもある。

・54% 上流と下流、両方の指標を高めることを目指している

・50% BIプラットフォームにパフォーマンスを反映、高度な分析を行う

3. クロスチャネルのメッセージングにおける急速な進化

メッセージチャネルで回答者の中で、最も触れられたものはEメールのような古典的なものではなく、メッセージアプリだった。WhatsApp、LINE、KakaoTalkなどが47%に上り、世界全地域で高い関心が示されている。これら増え続けるチャネルに対応し、一貫性ある顧客体験を創造することは、ブランドができる最も重要な施策のひとつにもかかわらず、一貫性を最優先事項として、リソース投資しているとの回答は、わずか37%にすぎない。CRMやMAや各種マーケティングツールをポイントソリューションとして運用する場合、時間とリソースを浪費する結果となる。マーケティング担当者は複数システムに、複数ログインが迫られ、メッセージのクリエイティブ、コピー、タイミングをシステム間で一致させる作業に忙殺される。顧客体験の自動化や最適化の難易度に加え、技術的な設定も複雑となり、顧客インサイトの収集や、それに基づいた施策の展開も非常に難しくなると推測される。顧客理解の解像度を上げる意味でも、一元的に運用できる統合された顧客エンゲージメントプラットフォームの活用が不可欠だと考えられる。

4. 日本とグローバルの比較で特徴的なポイント

次に今回の調査で、世界と比べ日本が特徴的だったポイントについて、いくつか考察する。■日本は世界と比べ、KPI偏重、具現化する技術力不足、リソース不足に悩まされている

「より創造的で戦略的なアプローチを実行する上で、障害になるものは?」の問いに対する回答を世界と日本で比べると「アイデアを具現化するための技術力(世界平均比+6%)」、「KPI重視で創造力が阻害される(世界平均比+4%)」、「リソースがない(世界平均+3%)」が日本は高めの回答となった。AIが社内や社会に浸透する中で、創造力と戦略性の双方が求められる業務シフトが進めば、アイデアを具現化する技術力も強化されていく、と考えられる。

世界平均と日本の比較:創造力と戦略的な動きを妨げる要因

「クリエイティブな時間創造のためにAIによる定型業務の自動化を支持する」という問いに対する回答を日本と世界主要4地域と比較すると、日本は比較的低い結果(世界平均-19%)となった。

ChatGPTや生成AIなどが急速に普及する中、日本語での処理能力や利用そのものに関する懸念点などもありそうだと同社は見ている。AI活用を通じて、マーケティング担当者の創造的、かつ戦略的な動きを妨げる要因の払拭や、業務効率向上といった点で、大きな改善機会があると考えられる。

世界平均と日本の比較:AIによる定型業務の自動化を支持する割合

「どのマーケティング用途にAIを使用、または使用予定か?」という問いへの回答は、日本はキャンペーンメッセージのパーソナライズに興味を持つ割合が高く(世界平均比+4%)、顧客一人ひとりの属性や嗜好に合わせたコミュニケーション、パーソナライズされたキャンペーンを実施したい、という姿勢が明らかとなった。

世界平均と日本の比較:顧客エンゲージメントを高めるためのAIの利用シーン

「あなたの顧客エンゲージメント戦略に適したものは?」という問いに対する回答は、世界では「マーケティングファネルの上流と下流を組み合わせマネタイズやロイヤリティを組み合わせた改善」が一般的なのに対し、日本は「上流のメッセージ開封率やクリック率などに注目する傾向が強い(世界平均+16%)」ことが明らかとなった。

日本の場合、新規顧客や認知向上を目的に広告施策を顧客エンゲージメントの活動と考える企業が、依然として多いことを示しているかもしれない。ただ、「上流と下流を組み合わせ、さらに顧客行動と顧客センチメントも意識したエンゲージメント戦略を取る(世界平均+3%)」という結果も。日本の顧客エンゲージメント先進企業は、上流下流のマネタイズやロイヤリティに加え、感情を捉えた動きを進めており、世界でもトップランナーと言えそうである。

世界平均と日本の比較:顧客エンゲージメント戦略の実際

調査機関:Wakefield Research

調査対象:世界3地域の年間売上高1000万ドルのBtoC企業に勤務する、副社長以上の肩書きを持つマーケティングエグゼクティブ1900人

調査対象国:ブラジル(100名)、メキシコ(1001名)、米国(300名)、オーストラリア(200名)、インドネシア(1001名)、日本(200名)、ニュージーランド(10名)、シンガポール(2001名)、韓国(1001名)、フランス(100名)、ドイツ(100名)、スペイン(100名)、アラブ首長国連邦(100名)、英国(200名)

調査期間:2023年12月5日~15日

調査方法:招待メール、オンライン調査