博報堂、著作権侵害の事例と考察をまとめた記事を公開

博報堂は、著作権侵害について、過去の事例と考察をまとめた記事をnoteにて公開した。この記事は、同社発行の雑誌『広告』で「著作」についての特集を組んだ際、調整に時間がかかり掲載できなかった内容を公開したもの。社内取材を実施し、過去の事案を以下のように大きく3つに分類して、それぞれの発生経緯と顛末を明らかにした。

・著作権侵害にあたる可能性がある事例

・著作権侵害にあたる可能性は低いが、それに準ずる事例

・アイデアの盗用と抗議を受けた事例

併せて、類似制作物が生まれてしまう原因と博報堂が行っている対策についても論じている。なお、守秘義務により、登場するクライアントやブランド、制作物のジャンルや名称などはすべて架空のものに置き換えている。

(1)偶然の一致にしては似過ぎていたケース

先に作品を発表していたBのフォトグラファーは、Aのロゴが自身の作品の著作権侵害にあたると抗議。ロゴ制作を委託した外部のデザイナーに聞き取りを行ったところ、Bの作品を見たことはないとのことだった。しかし、モチーフの形状や構図が酷似しており、著作権侵害の可能性があると考えられる事例である。抗議を受け、フォトグラファーと話し合いを行い、最終的に双方ともに主張を取り下げ、和解に至った。

先に作品を発表していたBのフォトグラファーは、Aのロゴが自身の作品の著作権侵害にあたると抗議。ロゴ制作を委託した外部のデザイナーに聞き取りを行ったところ、Bの作品を見たことはないとのことだった。しかし、モチーフの形状や構図が酷似しており、著作権侵害の可能性があると考えられる事例である。抗議を受け、フォトグラファーと話し合いを行い、最終的に双方ともに主張を取り下げ、和解に至った。

(2)類似度がかなり高かったケース

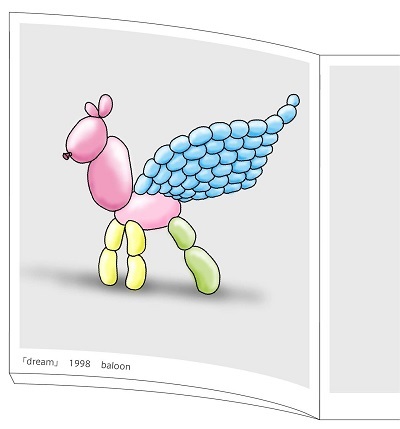

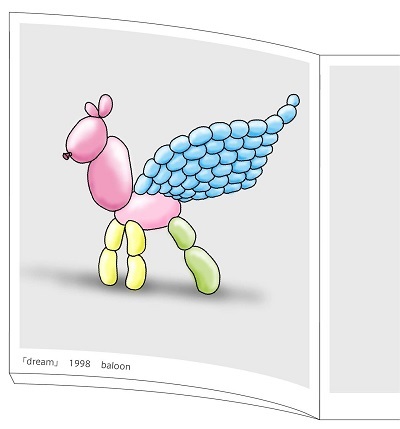

構図やタッチ、全体の色使いが酷似しており、先に世に出ていたDを参照してCがつくられたという印象を強く受ける。Cが世に出て数年後、Dのアーティストからクライアントに抗議が入り発覚。博報堂は、制作を委託した外部のデザイン会社に事実関係を確かめようとしたが、担当したデザイナーはすでに退社していた。数年という時間を経て、問題が発覚するケースがあることを認識しておく必要がある。

構図やタッチ、全体の色使いが酷似しており、先に世に出ていたDを参照してCがつくられたという印象を強く受ける。Cが世に出て数年後、Dのアーティストからクライアントに抗議が入り発覚。博報堂は、制作を委託した外部のデザイン会社に事実関係を確かめようとしたが、担当したデザイナーはすでに退社していた。数年という時間を経て、問題が発覚するケースがあることを認識しておく必要がある。

(3)フリー素材の利用規約を誤解していたケース

寝具メーカーが、ヒーリングミュージックをプレゼントするというキャンペーンを行ったところ、音源の権利者から「無断で使われている」との指摘があった。調査の結果、著作権フリーの無料音源素材(JASRAC登録はされていないもの)を使っていたことが判明。博報堂から外部の制作会社に委託し、さらにその会社が外注していたことで確認漏れが発生したと考えられる。発覚後、博報堂は音源の権利者に商業利用した際に発生する金額を支払い、クライアントに対しては経緯を伝え謝罪を行った。

<考察>

外部の制作会社に委託しその会社がさらに外注を行うなど、制作に関わる関係者が多くなり確認系統が複雑になるほど、問題が起こりやすいと言える。こうした事案が起きないよう、責任を持って制作や管理進行を行うべきである。

(1)第三者から抗議を受け、広告を取り下げたケース

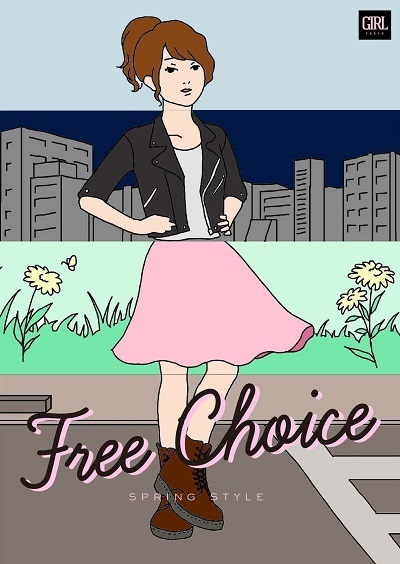

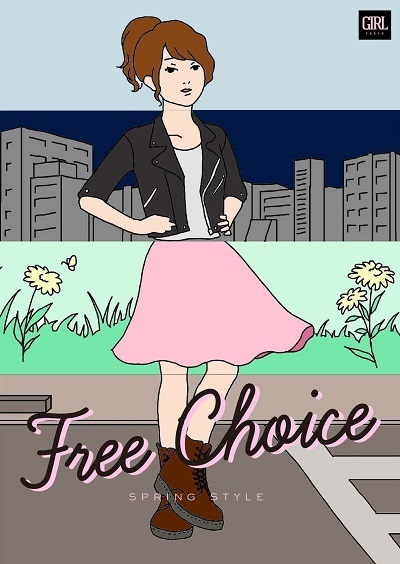

Eの広告が世に出たあと、Fのアーティストのファンから「似ている」とSNSで抗議があった。Eの制作者に確認したところ、Fの作品を見たことがなく参照もしていないと主張。確かに表現手法や構成は似ているものの、類似したビジュアルはほかにも存在していたため、博報堂は著作権侵害にならないと判断。しかし、クライアントはブランドのイメージダウンを避けるため広告を取り下げた。

Eの広告が世に出たあと、Fのアーティストのファンから「似ている」とSNSで抗議があった。Eの制作者に確認したところ、Fの作品を見たことがなく参照もしていないと主張。確かに表現手法や構成は似ているものの、類似したビジュアルはほかにも存在していたため、博報堂は著作権侵害にならないと判断。しかし、クライアントはブランドのイメージダウンを避けるため広告を取り下げた。

(2)第三者の指摘によりSNSで炎上したケース

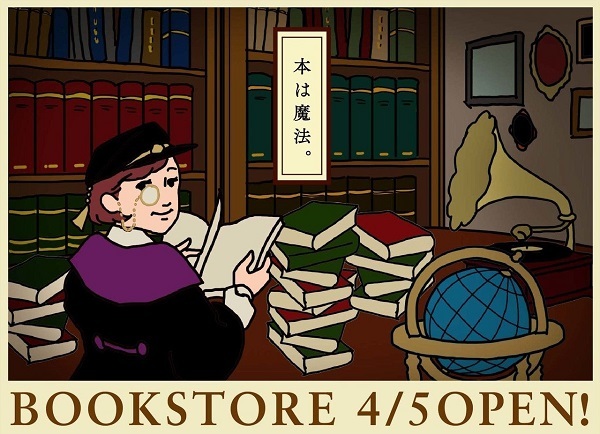

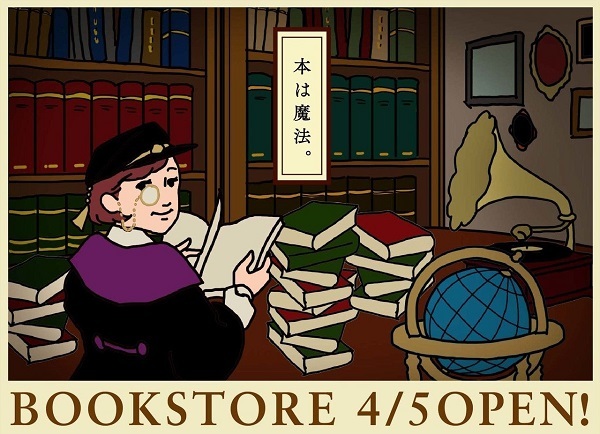

書棚や地球儀、衣装など類似点が複数見られることから、HのゲームファンがSNS上で「パクリではないか」と投稿。多くのユーザーが反応し炎上した。画像Gの制作者はHを見たことはあったが意図的に真似たわけではないと主張。博報堂としても著作権を侵害しているとは言えないと判断し、クライアントも広告を取り下げることはしなかった。

書棚や地球儀、衣装など類似点が複数見られることから、HのゲームファンがSNS上で「パクリではないか」と投稿。多くのユーザーが反応し炎上した。画像Gの制作者はHを見たことはあったが意図的に真似たわけではないと主張。博報堂としても著作権を侵害しているとは言えないと判断し、クライアントも広告を取り下げることはしなかった。

(3)許諾をとらずにパロディを制作したケース

娯楽施設のWeb動画で、有名なテレビ番組のMCを彷彿とさせる人物が、その番組のテーマソングとともに施設を紹介するというものがあった。テーマソングについては楽曲の権利元に許諾をとっていたが、人物の描き方や演出内容は著作権侵害にはあたらないとして、無許可で制作し公開した。

<考察>

アートや映画など文化的な作品では許容されるパロディやオマージュといった手法も、広告という商業的な制作物では、元作品の力を借りて利益を得ようとすることに批判が出やすい。特に、こうした事案に対するネガティブな反応はSNSで拡散されやすく、クライアントが広告を取り下げざるを得なくなることも多々あるため、制作過程でより一層慎重な判断が求められている。

(1)類似アイデアがあると知りながら無許可で広告を制作したケース

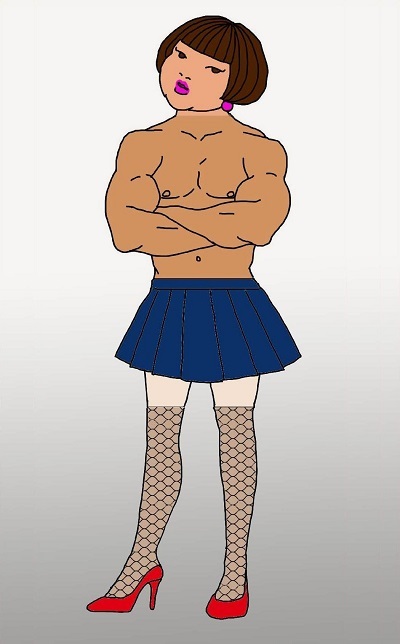

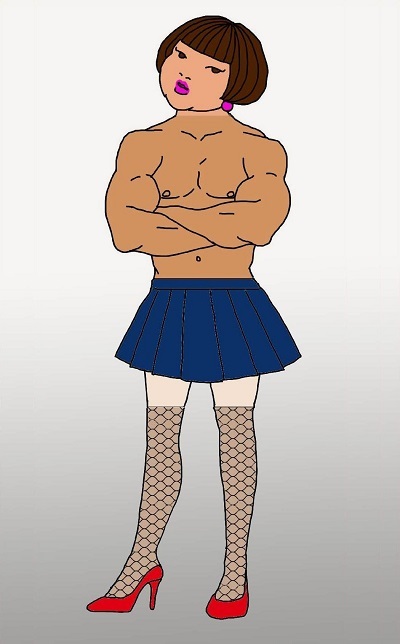

飲料メーカーに提案した広告のキーとなる衣装の表現アイデアが、若手のファッションデザイナーの作品の表現方法に類似していた。その作品は知っていたが、あくまでアイデアの類似であって最終アウトプットは似ていなかったため法的にも問題ないと判断し独自で実施した。実施後、キャンペーンが話題になったこともあり、ファッションデザイナーから「アイデアをパクられた」と強い抗議があった。類似するアイデアがあることを知りながら、アーティストへの配慮を怠ったことが問題となり、一部のクリエイターたちから非難を浴びる結果となった。

(2)アイデアの盗用として抗議を受けたが、問題なしと判断したケース

家電メーカーの空気清浄機のCMで、立体的な星をモチーフにして新しい技術を表現した映像がつくられた。CM公開後、長年、立体的な星を象徴的に使ってきたアーティストがアイデアの盗用だとして取り下げを要請。しかし、星をモチーフにすること自体は一般的であり、強い独自性があるとは言えず、さらにCMの制作者がアーティストの表現を参照した事実もなかったため、博報堂は問題なしと判断。クライアントも同意し、CMは契約期間どおり放映された。

<考察>

(1)と(2)の違いは、アイデアにどれだけ独自性があるかと、そのアイデアを事前に知っていたかだ。(1)のように独自性のあるアイデアを事前に知っていた場合、そのアイデアを無許可で実施するのは問題があると言える。さらに、法的に問題がないとはいえ、つくり手への敬意と配慮を欠いていたことも大きな問題だ。一方で、アイデアの盗用だと指摘する事案のなかには、独自性が強いとは言えないものや悪意を持った脅しのようなものもあり、すべてのクレームを受け入れることは難しいという事実もある。

■原因1:著作権にまつわる範囲の広さ

広告は、写真、映像、音楽など幅広いジャンルの著作物の組み合わせでつくられるものであり、著作権侵害を回避するためには、各著作物特有の多岐にわたる知見が必要となる。さらに、法律だけではなく、心情的なモラルや業界特有の暗黙のルールなどのリテラシーも求められる。博報堂では、リテラシー向上のために、入社時に必ず研修を行うほか、各部署の要請に応じて適宜実施している。

■原因2:企画や提案における「リファレンス文化」

広告制作の現場では、さまざまなジャンルの作品を参照し企画を行うことが頻繁にある。クライアントへ提案する際にも、具体的なイメージを伝えるために既存の作品をリファレンスとして見せることも多く、提案が通ったあとも、制作者やクライアントがそのイメージに引っ張られた結果、類似制作物が生まれてしまうケースがある。これらの対策として、博報堂には、制作過程において、先行の類似物がないか、参照にしたものはなにかなどを、クリエイティブディレクターが必ず確認するルールを設けている。

■原因3:広告業界における働き方の構造

通常、一人のクリエイターが複数のクライアントや商品を担当することが多く、企画を生み出すためにリファレンスのイメージが残ったままになってしまったり、類似制作物の確認が疎かになってしまったりと問題が起こりやすい構造となっている。こうした業界の構造は、「働き方改革」によって、業務量の調整やクライアントに対する納期の交渉などが行われるようになり、少しずつ改善の兆しを見せている。

近年、インターネットやSNSを通じて、類似制作物にまつわる批判や炎上の発生件数が格段に増えている。法律上は著作権侵害にあたらないものもあるが、一度炎上すると、一般の人の印象論が専門家の見解を超え、場合によっては社会問題に発展することもある。博報堂は、「広告というものは、クライアントやメディアの力によって、社会的な影響力を持つものである。」と述べ、その広告制作者として、大きな社会的責任とモラルへの意識を、会社全体で高めていく必要があると締めている。

※CC BY 4.0に基づいて『XX 博報堂と著作権侵害』(文:飯田菜々子、小野直紀/イラスト:川嶋ななえ)を改変して作成

・著作権侵害にあたる可能性がある事例

・著作権侵害にあたる可能性は低いが、それに準ずる事例

・アイデアの盗用と抗議を受けた事例

併せて、類似制作物が生まれてしまう原因と博報堂が行っている対策についても論じている。なお、守秘義務により、登場するクライアントやブランド、制作物のジャンルや名称などはすべて架空のものに置き換えている。

著作権侵害にあたる可能性がある事例

日本の法律では、「1、先行する作品を参考にしている(依拠性)」と、「2、先行する作品に似ている(類似性)」という二つの事実が同時に認められたときに「著作権侵害にあたる」と判断される。参考にした作品があっても結果として似ていないものだったり、類似する先行作品があってもそれを参考にした事実がなかったら著作権侵害にはあたらない。(1)偶然の一致にしては似過ぎていたケース

A:博報堂が制作した競馬イベントのロゴ

B:フォトグラファーの写真集に掲載された作品

(2)類似度がかなり高かったケース

C:博報堂が制作した旅行会社のパンフレットのメインビジュアル

D:アーティストの作品

(3)フリー素材の利用規約を誤解していたケース

寝具メーカーが、ヒーリングミュージックをプレゼントするというキャンペーンを行ったところ、音源の権利者から「無断で使われている」との指摘があった。調査の結果、著作権フリーの無料音源素材(JASRAC登録はされていないもの)を使っていたことが判明。博報堂から外部の制作会社に委託し、さらにその会社が外注していたことで確認漏れが発生したと考えられる。発覚後、博報堂は音源の権利者に商業利用した際に発生する金額を支払い、クライアントに対しては経緯を伝え謝罪を行った。

<考察>

外部の制作会社に委託しその会社がさらに外注を行うなど、制作に関わる関係者が多くなり確認系統が複雑になるほど、問題が起こりやすいと言える。こうした事案が起きないよう、責任を持って制作や管理進行を行うべきである。

著作権侵害にあたる可能性は低いが、それに準ずる事例

著作権侵害にあたる可能性は低くとも、権利者や第三者から「似ている」「パクリだ」と指摘されるケースがある。権利者からクレームが入ったり第三者によりSNSなどでパクリとして広まることは、クライアントの商品やブランドのイメージを損なうリスクがある。(1)第三者から抗議を受け、広告を取り下げたケース

E:博報堂が制作したファッションブランドの広告ポスター

F:海外アーティストの作品

(2)第三者の指摘によりSNSで炎上したケース

G:博報堂が制作した書店の開店告知のためのポスター

H:謎解きゲームのパッケージ

(3)許諾をとらずにパロディを制作したケース

娯楽施設のWeb動画で、有名なテレビ番組のMCを彷彿とさせる人物が、その番組のテーマソングとともに施設を紹介するというものがあった。テーマソングについては楽曲の権利元に許諾をとっていたが、人物の描き方や演出内容は著作権侵害にはあたらないとして、無許可で制作し公開した。

<考察>

アートや映画など文化的な作品では許容されるパロディやオマージュといった手法も、広告という商業的な制作物では、元作品の力を借りて利益を得ようとすることに批判が出やすい。特に、こうした事案に対するネガティブな反応はSNSで拡散されやすく、クライアントが広告を取り下げざるを得なくなることも多々あるため、制作過程でより一層慎重な判断が求められている。

アイデアの盗用と抗議を受けた事例

アイデア自体には著作権がないため、制作者のモラルが問われる。しかし、アイデアの独自性の考え方は人によって異なり、偶然似たアイデアを思いつくこともある。どこまでが盗用なのか、線引きは非常に難しい問題であるが、博報堂として大きな非があるケースと問題なしと判断したケースを紹介する。(1)類似アイデアがあると知りながら無許可で広告を制作したケース

飲料メーカーに提案した広告のキーとなる衣装の表現アイデアが、若手のファッションデザイナーの作品の表現方法に類似していた。その作品は知っていたが、あくまでアイデアの類似であって最終アウトプットは似ていなかったため法的にも問題ないと判断し独自で実施した。実施後、キャンペーンが話題になったこともあり、ファッションデザイナーから「アイデアをパクられた」と強い抗議があった。類似するアイデアがあることを知りながら、アーティストへの配慮を怠ったことが問題となり、一部のクリエイターたちから非難を浴びる結果となった。

(2)アイデアの盗用として抗議を受けたが、問題なしと判断したケース

家電メーカーの空気清浄機のCMで、立体的な星をモチーフにして新しい技術を表現した映像がつくられた。CM公開後、長年、立体的な星を象徴的に使ってきたアーティストがアイデアの盗用だとして取り下げを要請。しかし、星をモチーフにすること自体は一般的であり、強い独自性があるとは言えず、さらにCMの制作者がアーティストの表現を参照した事実もなかったため、博報堂は問題なしと判断。クライアントも同意し、CMは契約期間どおり放映された。

<考察>

(1)と(2)の違いは、アイデアにどれだけ独自性があるかと、そのアイデアを事前に知っていたかだ。(1)のように独自性のあるアイデアを事前に知っていた場合、そのアイデアを無許可で実施するのは問題があると言える。さらに、法的に問題がないとはいえ、つくり手への敬意と配慮を欠いていたことも大きな問題だ。一方で、アイデアの盗用だと指摘する事案のなかには、独自性が強いとは言えないものや悪意を持った脅しのようなものもあり、すべてのクレームを受け入れることは難しいという事実もある。

類似制作物が生まれる原因と対策

広告制作においてなぜ類似制作物が生まれてしまうのか、その原因を大きく3つに分類し、それらに対する博報堂の対策を紹介する。■原因1:著作権にまつわる範囲の広さ

広告は、写真、映像、音楽など幅広いジャンルの著作物の組み合わせでつくられるものであり、著作権侵害を回避するためには、各著作物特有の多岐にわたる知見が必要となる。さらに、法律だけではなく、心情的なモラルや業界特有の暗黙のルールなどのリテラシーも求められる。博報堂では、リテラシー向上のために、入社時に必ず研修を行うほか、各部署の要請に応じて適宜実施している。

■原因2:企画や提案における「リファレンス文化」

広告制作の現場では、さまざまなジャンルの作品を参照し企画を行うことが頻繁にある。クライアントへ提案する際にも、具体的なイメージを伝えるために既存の作品をリファレンスとして見せることも多く、提案が通ったあとも、制作者やクライアントがそのイメージに引っ張られた結果、類似制作物が生まれてしまうケースがある。これらの対策として、博報堂には、制作過程において、先行の類似物がないか、参照にしたものはなにかなどを、クリエイティブディレクターが必ず確認するルールを設けている。

■原因3:広告業界における働き方の構造

通常、一人のクリエイターが複数のクライアントや商品を担当することが多く、企画を生み出すためにリファレンスのイメージが残ったままになってしまったり、類似制作物の確認が疎かになってしまったりと問題が起こりやすい構造となっている。こうした業界の構造は、「働き方改革」によって、業務量の調整やクライアントに対する納期の交渉などが行われるようになり、少しずつ改善の兆しを見せている。

近年、インターネットやSNSを通じて、類似制作物にまつわる批判や炎上の発生件数が格段に増えている。法律上は著作権侵害にあたらないものもあるが、一度炎上すると、一般の人の印象論が専門家の見解を超え、場合によっては社会問題に発展することもある。博報堂は、「広告というものは、クライアントやメディアの力によって、社会的な影響力を持つものである。」と述べ、その広告制作者として、大きな社会的責任とモラルへの意識を、会社全体で高めていく必要があると締めている。

※CC BY 4.0に基づいて『XX 博報堂と著作権侵害』(文:飯田菜々子、小野直紀/イラスト:川嶋ななえ)を改変して作成