「GTO」の監督が奥能登を「シネマパラダイス」に!能登半島最先端のSDGs未来都市で、2024年夏に映画祭が開催

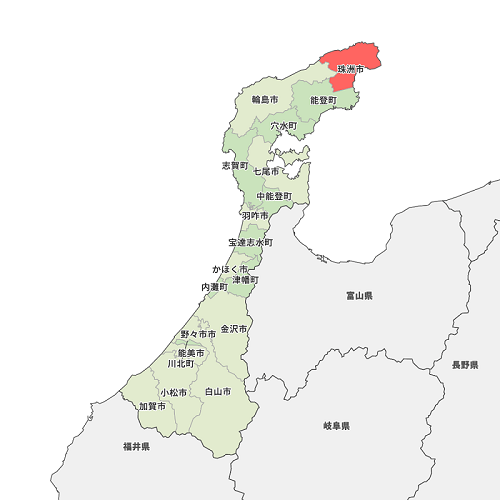

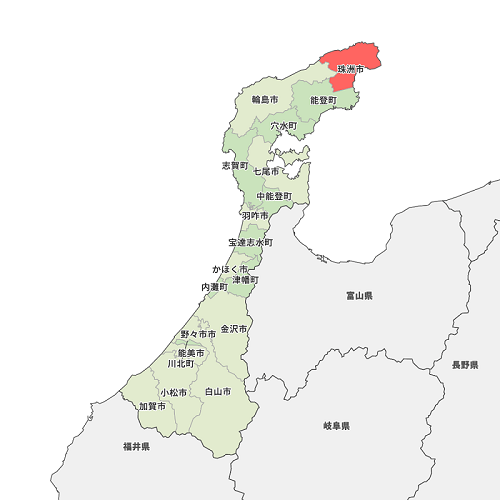

2022年2月1日に「さいはて奥能登珠洲映画祭実行委員会」が設立した。映画祭は、石川県の珠洲(すず)市にて、2024年夏の開催を予定している。  珠洲市は、能登半島の”最先端”に位置しており、人口約1万3000人の「本州で一番人口が少ない市」。世界農業遺産に登録されている豊かな里山里海の原風景や文化を色濃く残しており、2018年に内閣府から「SDGs未来都市」に選定された。持続可能な地域としての活力を保つべく、過疎地におけるイノベーションを担う人材を育成する「能登里山里海マイスター」の育成プログラム等、”最先端”の取り組みにも挑戦している。また、奥能登は、独自の文化を育んできた「キリコ祭り」の発祥の地で、珠洲市でも毎年夏から秋にかけて、百数十を超える地区の祭りが行われる。

珠洲市は、能登半島の”最先端”に位置しており、人口約1万3000人の「本州で一番人口が少ない市」。世界農業遺産に登録されている豊かな里山里海の原風景や文化を色濃く残しており、2018年に内閣府から「SDGs未来都市」に選定された。持続可能な地域としての活力を保つべく、過疎地におけるイノベーションを担う人材を育成する「能登里山里海マイスター」の育成プログラム等、”最先端”の取り組みにも挑戦している。また、奥能登は、独自の文化を育んできた「キリコ祭り」の発祥の地で、珠洲市でも毎年夏から秋にかけて、百数十を超える地区の祭りが行われる。

懐かしくて新しい、お祭り好きなこの地で、新たに”映画のお祭り”が開催される。

現在、映画監督の今井和久氏と脚本家の中川千英子氏が中心となり、珠洲市が舞台の映画『すずシネマパラダイス』の制作準備が進められている。『チームバチスタの栄光』や『GTO』の監督である今井氏と、『10万分の1』や『ホテルコンシェルジュ』の脚本で知られる中川氏は、ともに石川県出身。映画制作の過程で、珠洲市や石川県在住・出身者から、「県内外のみなさんが奥能登の魅力を知り、訪ねてきてくれるようなイベントも企画してほしい」との声があり、2022年2月1日に「さいはて奥能登珠洲映画祭実行委員会」が設立された。

現在、映画監督の今井和久氏と脚本家の中川千英子氏が中心となり、珠洲市が舞台の映画『すずシネマパラダイス』の制作準備が進められている。『チームバチスタの栄光』や『GTO』の監督である今井氏と、『10万分の1』や『ホテルコンシェルジュ』の脚本で知られる中川氏は、ともに石川県出身。映画制作の過程で、珠洲市や石川県在住・出身者から、「県内外のみなさんが奥能登の魅力を知り、訪ねてきてくれるようなイベントも企画してほしい」との声があり、2022年2月1日に「さいはて奥能登珠洲映画祭実行委員会」が設立された。

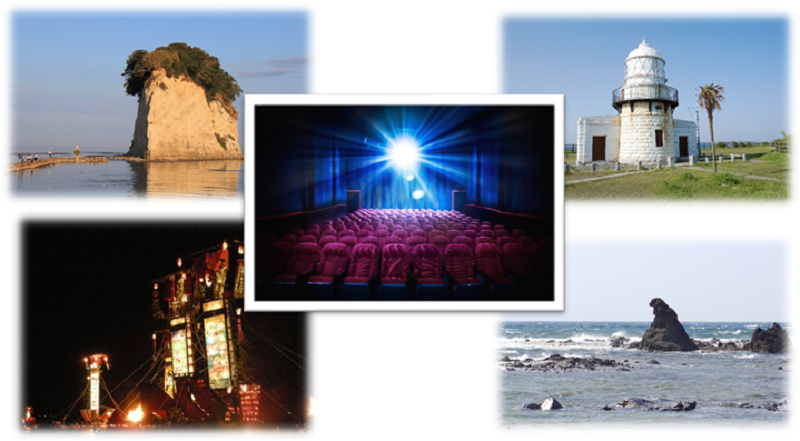

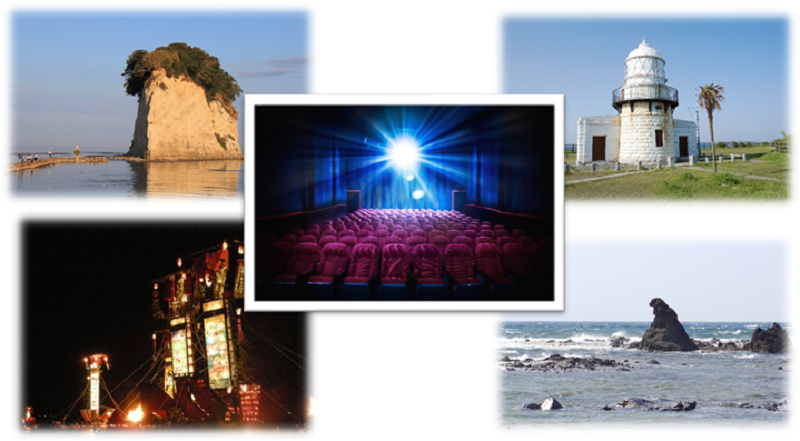

SDGs未来都市に選定され、「能登SDGsラボ」にてさまざまな先進的な取り組みが行われている珠洲市。この地にふさわしく「持続可能な暮らしと多様性」をテーマとして、「さいはて奥能登珠洲映画祭」が開催される。 映画祭のオープニング作品は、風光明媚な珠洲市が舞台の”笑いと涙の町おこしコメディ”『すずシネマパラダイス』(監督:今井和久、脚本:中川千英子)。東京で夢に破れ、故郷の珠洲に帰ってきた映画監督志望の一美と、昭和の映画黄金期に珠洲の映画館「モナミ館」の映写技師だった老人・栄一が、町おこし映画の制作を目指し奮闘するというストーリー。「珠洲市民が一丸となって町おこし映画をつくる」というストーリーには、お祭り好きな土地柄が投影されている。劇中に登場する映画館「モナミ館」は、かつて市内で実際に営業していた「飯田スメル館」をモデルにしており、珠洲市民から寄せられた「スメル館での思い出」が反映されたシーンも登場する。

映画祭のオープニング作品は、風光明媚な珠洲市が舞台の”笑いと涙の町おこしコメディ”『すずシネマパラダイス』(監督:今井和久、脚本:中川千英子)。東京で夢に破れ、故郷の珠洲に帰ってきた映画監督志望の一美と、昭和の映画黄金期に珠洲の映画館「モナミ館」の映写技師だった老人・栄一が、町おこし映画の制作を目指し奮闘するというストーリー。「珠洲市民が一丸となって町おこし映画をつくる」というストーリーには、お祭り好きな土地柄が投影されている。劇中に登場する映画館「モナミ館」は、かつて市内で実際に営業していた「飯田スメル館」をモデルにしており、珠洲市民から寄せられた「スメル館での思い出」が反映されたシーンも登場する。

映画『すずシネマパラダイス』の原作に当たる小説版は、石川県在住・出身者を中心に「夢中で一気読みした」「思わず涙があふれた」「ぜひとも映画化を」と話題を呼び、北國新聞やMRO北陸放送、FM福井のラジオ番組、雑誌『加能人』等、北陸のメディアで度々紹介されてきた。小説版を読んだ珠洲市民からは「映画版の制作に喜んで協力します!」という声が多くあり、「市民が一丸となって町おこし映画をつくる」という映画のストーリーと現実とがシンクロして映画が完成する、という点も映画『すずシネマパラダイス』ならではの魅力。 今後は、映画祭のプレイベントとして、今井氏をはじめプロの俳優による演技ワークショップ等、さまざまなイベントが実施予定。2023年春夏頃に、珠洲市をロケ地として映画『すずシネマパラダイス』の撮影が開始される。『すずシネマパラダイス』は、2024年夏に開催される第1回「さいはて奥能登珠洲映画祭」のオープニング作品として上映後、全国にて公開。ロケ地巡りツアー、ドライブインシアター形式での上映等、珠洲市内各地でのイベントの実施も予定している。映画祭開催までの道のりは、主に、映画祭公式noteと公式Twitterで発信される。

今後は、映画祭のプレイベントとして、今井氏をはじめプロの俳優による演技ワークショップ等、さまざまなイベントが実施予定。2023年春夏頃に、珠洲市をロケ地として映画『すずシネマパラダイス』の撮影が開始される。『すずシネマパラダイス』は、2024年夏に開催される第1回「さいはて奥能登珠洲映画祭」のオープニング作品として上映後、全国にて公開。ロケ地巡りツアー、ドライブインシアター形式での上映等、珠洲市内各地でのイベントの実施も予定している。映画祭開催までの道のりは、主に、映画祭公式noteと公式Twitterで発信される。

珠洲市は、2021年6月に東証1部の医薬品商社アステナホールディングス(東京)が本社機能の一部を移転し業務を開始したことでも話題を呼んでいるほか、近年では、積極的なUIターン促進によって20~30代の若い移住者が増加し始めている。SDGs未来都市"奥能登・珠洲"で、この映画祭を通し、映画の魅力はもちろん、地域の魅力も全国や世界に発信していく。

懐かしくて新しい、お祭り好きなこの地で、新たに”映画のお祭り”が開催される。

左:奥能登の揚げ浜式塩田/右:能登キリコ祭り

SDGs未来都市に選定され、「能登SDGsラボ」にてさまざまな先進的な取り組みが行われている珠洲市。この地にふさわしく「持続可能な暮らしと多様性」をテーマとして、「さいはて奥能登珠洲映画祭」が開催される。

左:奥能登のシンボル"軍艦島"こと見附島/右:珠洲岬からの景色

映画『すずシネマパラダイス』の原作に当たる小説版は、石川県在住・出身者を中心に「夢中で一気読みした」「思わず涙があふれた」「ぜひとも映画化を」と話題を呼び、北國新聞やMRO北陸放送、FM福井のラジオ番組、雑誌『加能人』等、北陸のメディアで度々紹介されてきた。小説版を読んだ珠洲市民からは「映画版の制作に喜んで協力します!」という声が多くあり、「市民が一丸となって町おこし映画をつくる」という映画のストーリーと現実とがシンクロして映画が完成する、という点も映画『すずシネマパラダイス』ならではの魅力。

旧スメル館

珠洲市は、2021年6月に東証1部の医薬品商社アステナホールディングス(東京)が本社機能の一部を移転し業務を開始したことでも話題を呼んでいるほか、近年では、積極的なUIターン促進によって20~30代の若い移住者が増加し始めている。SDGs未来都市"奥能登・珠洲"で、この映画祭を通し、映画の魅力はもちろん、地域の魅力も全国や世界に発信していく。