ART FUN FAN Vol.12 世田谷文学館「世田谷文学館コレクション展 寺山修司展」

ART FUN FANでは、広告・マーケティング・クリエイティブ業界で働く皆さまにアートの情報をお届けします。おすすめの企画展をピックアップして、美術ライターが独自の切り口で解説。「アートってなんだかよくわからない。」方から「興味があるからもっと知りたい!」方まで、誰でも楽しめるアートの魅力に触れていきましょう!

コラム第12回では、世田谷文学館のコレクション展へ。「アートのコラムで文学館に?」というのはさておき、一緒に寺山修司の魅力に迫っていきましょう。

書き手は文筆家(ライター)のさつま瑠璃。実は日本文学科卒、学生時代には演劇をやっていたので「寺山修司展」と聞いて大興奮! 担当学芸員の佐野晃一郎さんのお話も交じえながら、展示の見どころをご紹介します。

コラム第12回では、世田谷文学館のコレクション展へ。「アートのコラムで文学館に?」というのはさておき、一緒に寺山修司の魅力に迫っていきましょう。

書き手は文筆家(ライター)のさつま瑠璃。実は日本文学科卒、学生時代には演劇をやっていたので「寺山修司展」と聞いて大興奮! 担当学芸員の佐野晃一郎さんのお話も交じえながら、展示の見どころをご紹介します。

十二度めまして! さつまです!

見るからにアングラだ!

前回は世田谷美術館にお邪魔しましたが、今回お伺いしたのは世田谷文学館です。静かな住宅街の中にあり、近隣に住む人たちや小学校に通うお子さんたちが訪れる、地域に根ざしたミュージアム。かわいい図書室やカフェもあるんですよ!

世田谷文学館の外観

「自分の職業を聞かれると、彼はよく『職業は寺山修司です』と答えていたそうです」と教えてくださったのは学芸員の佐野さん。俳句に短歌に詩、ラジオや演劇の戯曲、映画の監督、写真など、さまざまな芸術分野を横断することで才能を発揮した、寺山修司の「文学者」の枠には収まらない魅力をたっぷりと教えていただきました!

「世田谷文学館コレクション展 寺山修司展」はここが面白い!

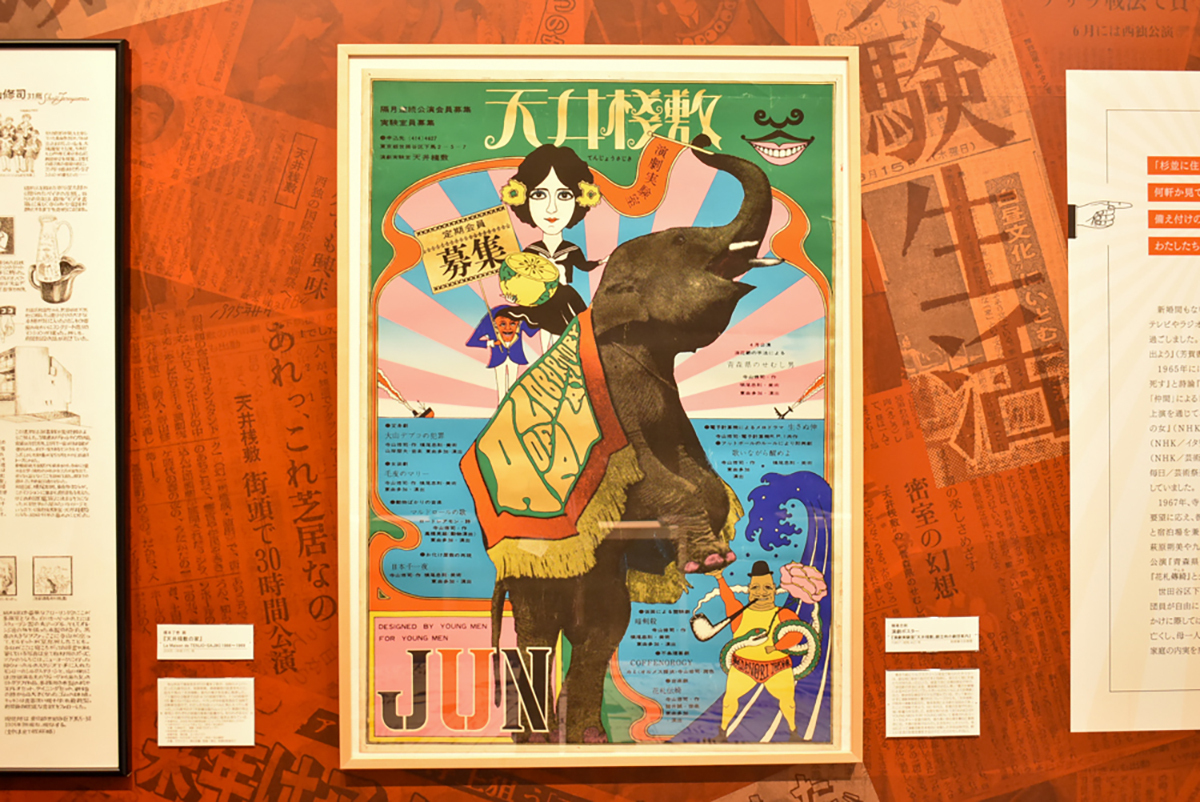

寺山は、デザインやクリエイティブ領域で今でも人気の高い、横尾忠則や宇野亞喜良とも一緒に仕事をしていました。ちょっと毒々しいような、アングラなエンターテインメントを象徴するポスター群は必見です!

横尾忠則《演劇実験室「天井棧敷」創立時の劇団案内用ポスター》1967年

寺山修司の没後も上演されるほど人気の高い演劇作品のポスター

(左から)宇野亞喜良《演劇ポスター『新宿版 千一夜物語』》1968年/横尾忠則《演劇ポスター『毛皮のマリー』》1967年

(左から)宇野亞喜良《演劇ポスター『新宿版 千一夜物語』》1968年/横尾忠則《演劇ポスター『毛皮のマリー』》1967年

青少年の居場所をつくった「天井桟敷」

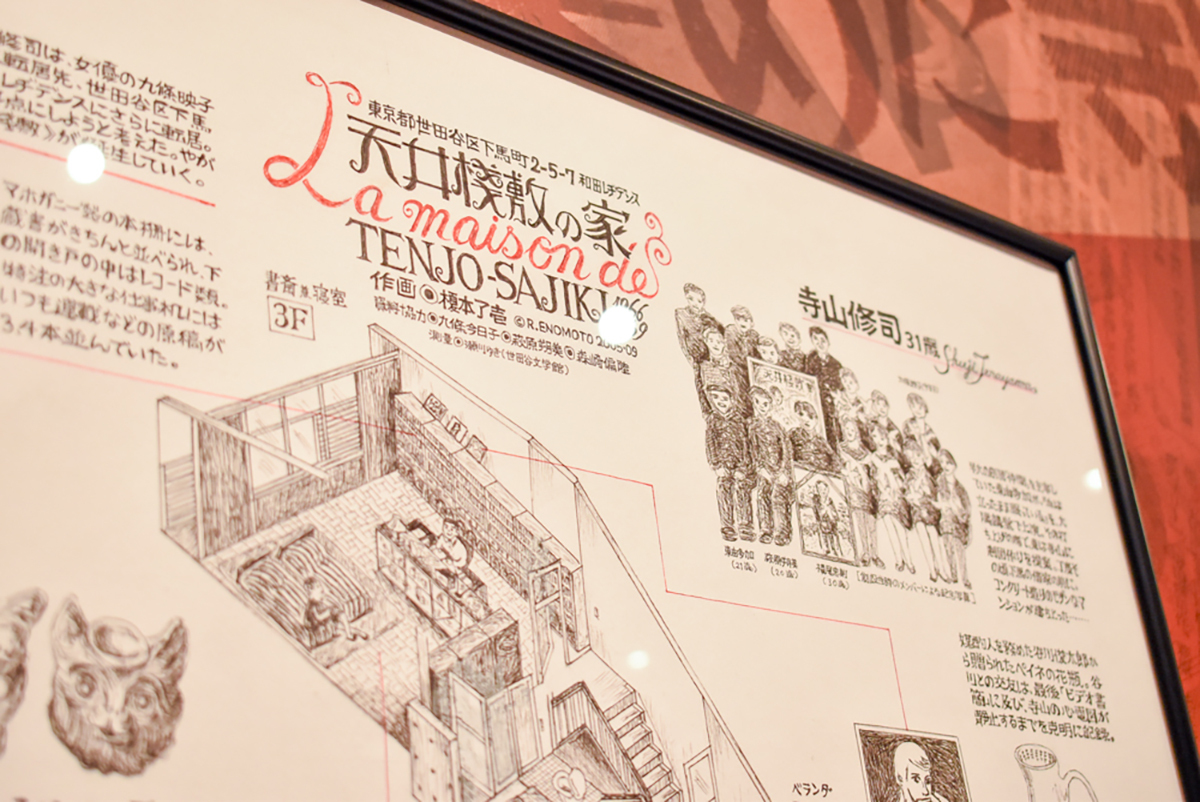

寺山は、演劇実験室「天井桟敷」を旗揚げした人物です。「劇団、と言わないのが彼のこだわりです」と佐野さんは話します。30代の頃には世田谷の下馬で暮らし、早稲田大学の学生劇団とも交流があったことから、稽古場と事務所と宿泊所を兼ねた拠点をつくり上げました。やがて、そこに地方から寺山を訪ねてきた家出少年・少女たちも加わったのだとか。

当時の天井桟敷のメンバーに思い出を語っていただき、それを描き起こしたイラストがこちら。みんなで部屋に集まって台本読みをしたり、屋外に向かって発声練習をしたりと、何だか楽しそう!

賑やかな共同生活が想像できる

榎本了壱 画《天井桟敷の家》2005年

榎本了壱 画《天井桟敷の家》2005年

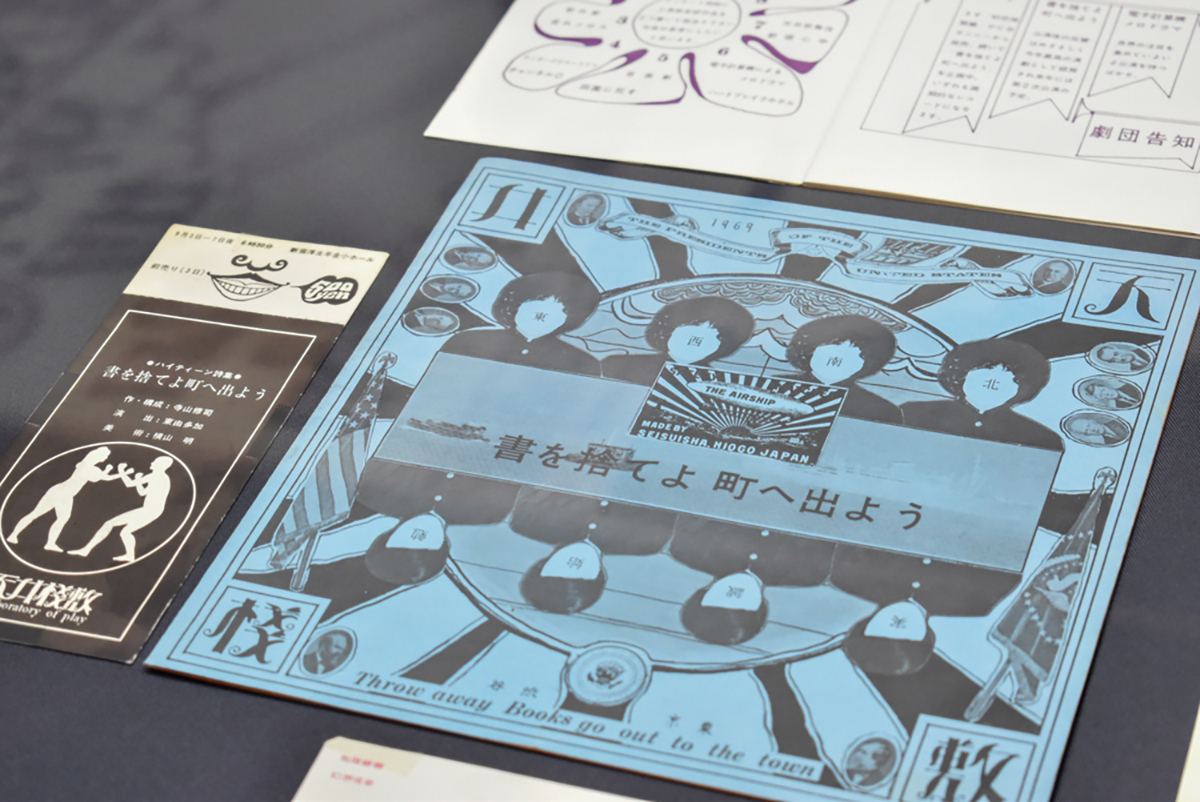

代表作『書を捨てよ 町へ出よう』のチケットとフライヤー

街の人たちを巻き込む

寺山修司といえば、市街劇! 市街劇とは劇場ではなく、市街地の路上や広場などを舞台として演じられる劇のこと。「街は、いますぐ劇場になりたがっている。さあ、台本を捨てよ、街へ出よう。」なんて名言も残されています。1970年11月20日から30日に、高田馬場と新宿一帯をジャックした「人力飛行機ソロモン」も、寺山が主催した市街劇のひとつです。観客はタイトルにちなんだ飛行機の搭乗券のようなチケットを手に、同時多発的に行われるパフォーマンスを観ながら街中を巡ります。そして辿り着いた場所では、一般人らしき普段着の人物が、実は役者だったということも。「現実社会の中に非現実が入り込んでいて、観客にとっては、どれが現実でどれが非現実かわからないような世界観の演劇でした」と佐野さんは解説します。

展示室の床面は「人力飛行機ソロモン」上演時に配布された地図

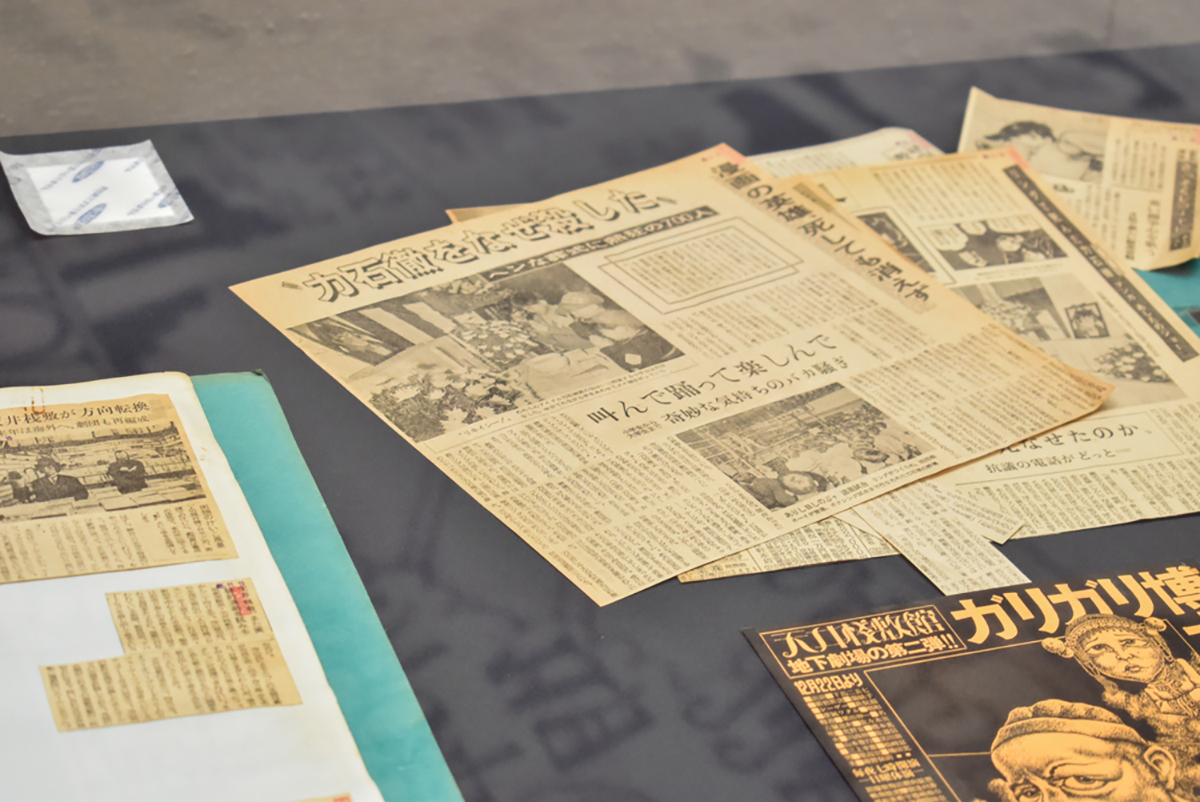

他にも寺山は、漫画『あしたのジョー』のキャラクターで、作中で亡くなった力石徹の葬儀を講談社の一角で仕掛けるなど、社会のムーブメントをつくるような前衛的なパフォーマンスをあちこちで見せます。都市空間の中で人々を巻き込みながらさまざまなアクションを起こす姿勢は、現代アーティストにも通じるように感じました。

「力石徹をなぜ殺した」と見出しのついた当時の新聞記事

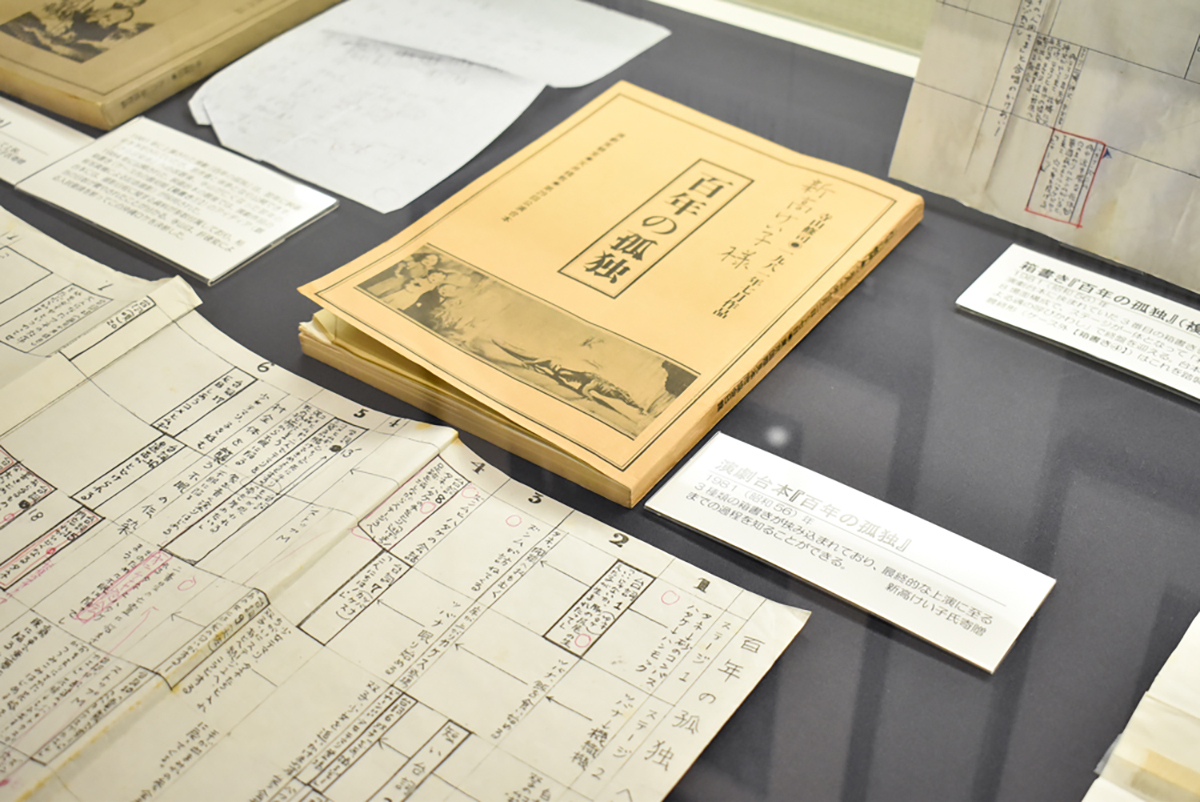

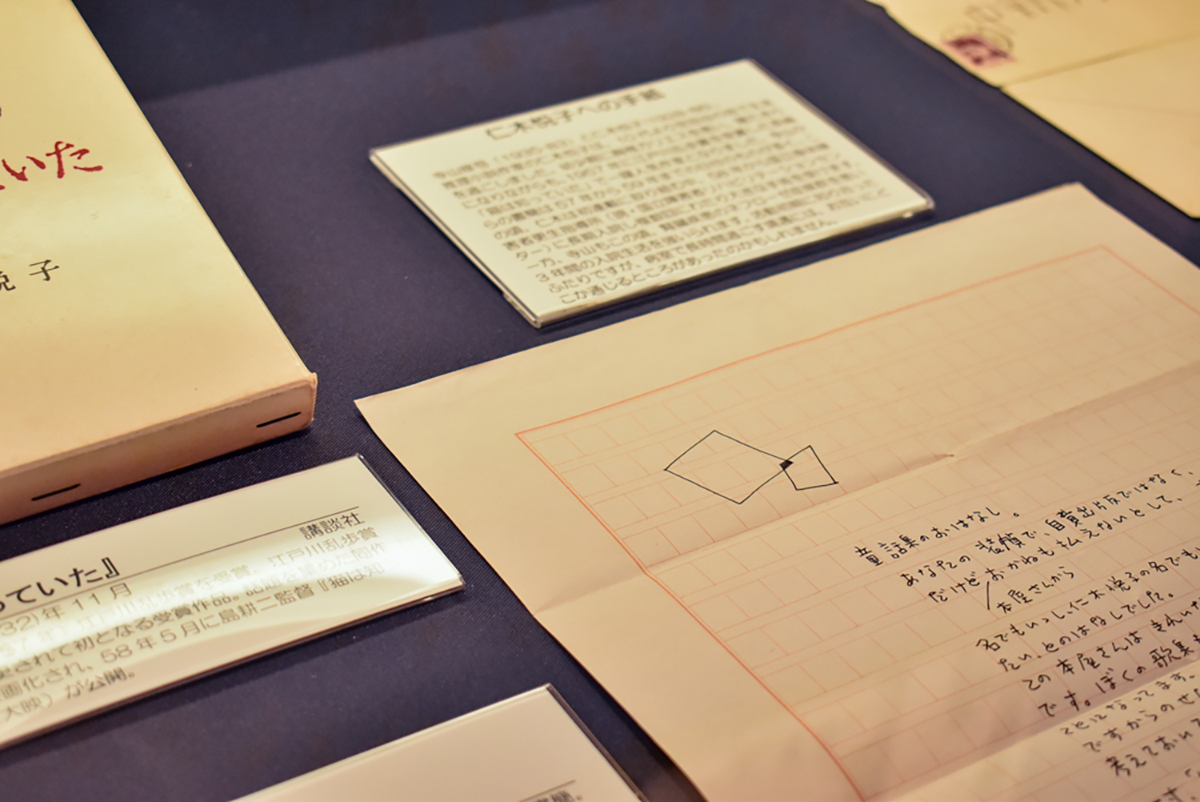

書籍、映画、演劇……同じ作品も幅広いメディアで展開!

「例えば、『書を捨てよ 町へ出よう』という作品は内容が異なるものの同じタイトルで、本になって演劇になって、映画にもなったんです」と佐野さんは紹介します。映画もまた、寺山修司の表現のひとつ。興味深いのは、元は歌集だった『田園に死す』を、自ら監督・脚本を手がけて映画にしていることです。映画は、歌集と同様に自伝的なテーマや舞台設定で、映像には何度も短歌が挿入され、まるで短歌をそのまま映像化したような物語になっているのだとか。これは観てみたくなる……!

寺山修司作品の映画のポスターが勢ぞろい!

演劇『百年の孤独』では実現しなかった演出を、映画『さらば箱舟』では採用したケースもあるのだとか……!

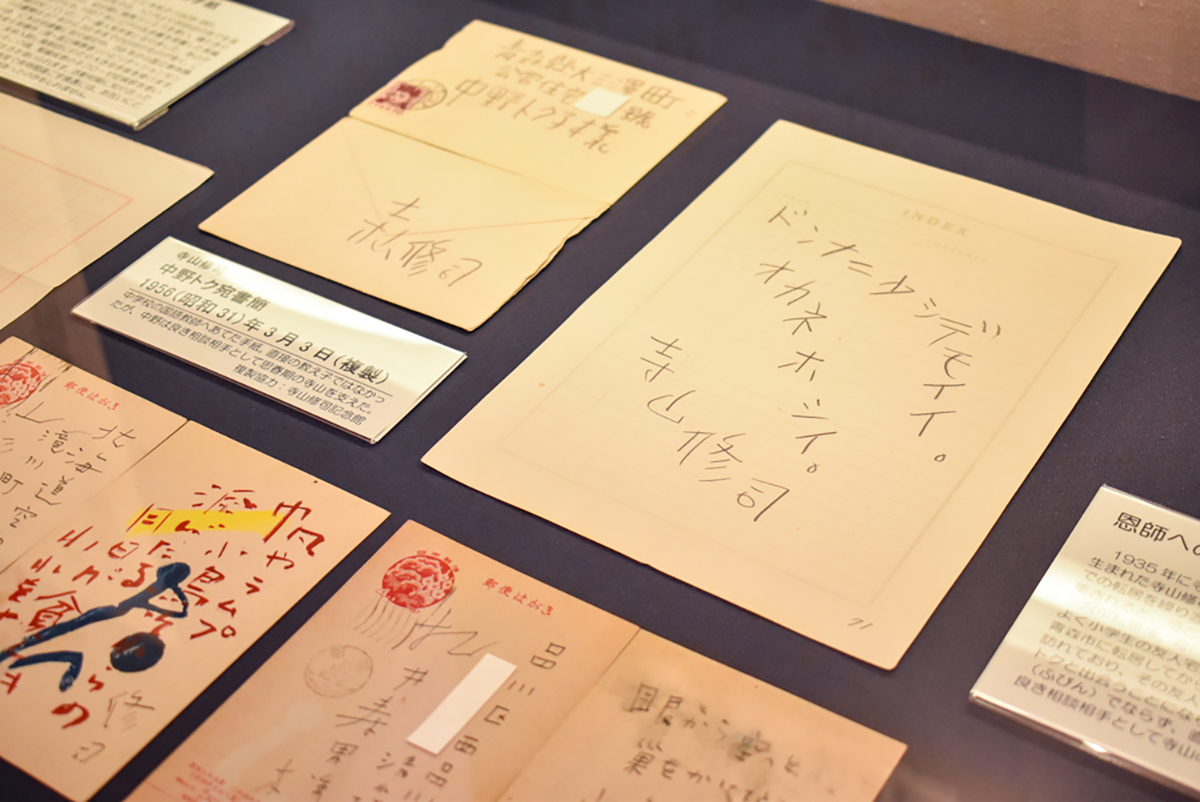

寺山修司は「手紙魔」だった!

自らを「手紙魔」と称するほど、手紙をよく書いていた寺山。それは手紙というツールにとどまらない、芸術的で感性豊かな作品ともいえます。

独特な筆跡や言語表現に驚かされる

「ある恋の物語」はあちこちに描かれているので、ぜひ探してみて

彼の作家性と人間性のどちらをも感じられる手紙たちを読んでいると、惜しくも1983年(昭和58年)に亡くなった寺山が一層偲ばれます。

そんな展示の最後は、人形作家で写真家の石塚公昭さんの作品で締めくくられています。寺山修司そっくりの人形をつくり、寺山ゆかりの土地で人形を撮った記念写真。演劇の街・下北沢を歩いていたり、ボクシングジムに顔を出してみたり……。「もし今の時代に寺山修司が生きていたら、こんな感じだったのかな」なんて思う、切なくも温かな作品です。

(下段)石塚公昭《SETAGAYA 作家のいる風景》シリーズ

おわりに

センセーショナルな言葉や表現で、当時、特に若い世代の心を揺さぶった寺山修司。「自分の青春期に響いた寺山の記憶を思い出すようにいらっしゃる高齢の方から、10~20代が持つ等身大の感受性で魅了されたという若い方まで、来館者の層は幅広いです。若者の敏感な感性に訴えかける普遍性がきっと寺山にはあって、次から次へと新たなファンを獲得しているのではないかなと思います」と佐野さんは話しました。最後は、さつまがグッときた寺山の言葉をいくつか紹介して締めくくります!

ふりむくな

ふりむくな

うしろには夢がない(『さらばハイセイコー』より)

同じ鳥でも飛ばない鳥はなあんだ?

それはひとり という鳥だ。(『赤糸で縫いとじられた物語』より)

私たちはどんな場合でも、劇を半分しか作ることができない。あとの半分は観客が作るのだ。(『迷路と死海』より)

壁や装飾には寺山の名言がずらり

「世田谷文学館コレクション展 寺山修司展」

会期:2024年10月5日~2025年3月30日(会期途中に整備休館あり)

開館時間:10:00~18:00(展覧会入場とミュージアムショップ営業は17:30まで)

休館日:毎週月曜日(ただし、月曜が祝休日の場合は開館し、翌平日休館)、年末年始(12月29日~1月3日)、館内整備期間(3月10日~18日)

会場:世田谷文学館 1階展示室

主催:世田谷区、公益財団法人せたがや文化財団 世田谷文学館