グラフィックレコーディングの価値はどこに? 試行錯誤の末に見つけたもの #クリエイターの生存戦略 〈前編〉 多摩美術大学 情報デザイン学科 専任講師/グラフィックレコーダー 清水淳子さん

Yahoo! JAPANのデザイナーを退職し、現在はフリーランスのメディアアーティストとして活動する市原えつこさんが、さまざまな分野のクリエイターや専門家に話を伺い、クリエイターの生存戦略のヒントとノウハウを探す本連載。第一線で活躍するクリエイターがどのようにキャリア構築をしてきたのか、今後はどのように歩みを進めようとしているのか、対談形式でインタビューしていきます。

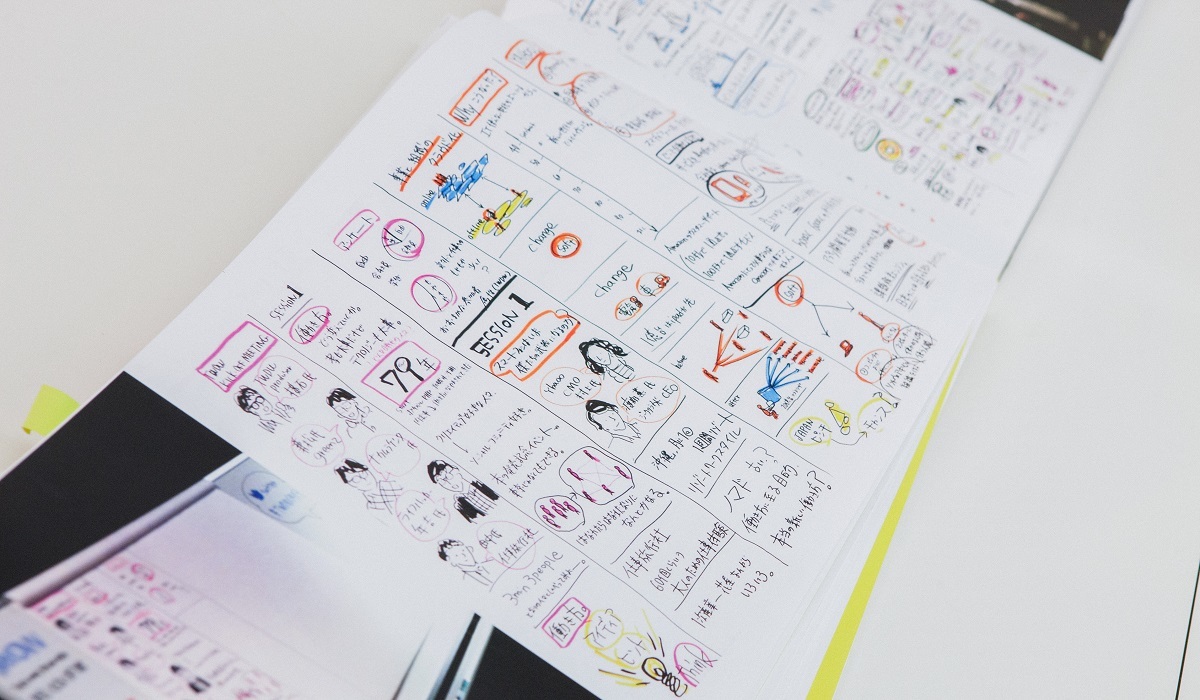

第6回は、対話や議論をビジュアライズする「グラフィックレコーディング」の研究・実践をする清水淳子さん。いまでこそ浸透してきたグラフィックレコーディングですが、清水さんがTokyo Graphic Recorderの活動を通して、さまざまな失敗と成功を繰り返して、その価値を発見し普及してきました。現在は、母校の多摩美術大学 情報デザイン学科で専任講師として教鞭を執りつつ、「視覚言語とデザインの関係を再発明する」をテーマに、対話の場と議論の可視化について研究しています。そんな清水さんに、これまでの軌跡や新たな職種の確立について、前編・後編にわたってお聞きしました(マスメディアン編集部)。

第6回は、対話や議論をビジュアライズする「グラフィックレコーディング」の研究・実践をする清水淳子さん。いまでこそ浸透してきたグラフィックレコーディングですが、清水さんがTokyo Graphic Recorderの活動を通して、さまざまな失敗と成功を繰り返して、その価値を発見し普及してきました。現在は、母校の多摩美術大学 情報デザイン学科で専任講師として教鞭を執りつつ、「視覚言語とデザインの関係を再発明する」をテーマに、対話の場と議論の可視化について研究しています。そんな清水さんに、これまでの軌跡や新たな職種の確立について、前編・後編にわたってお聞きしました(マスメディアン編集部)。

市原:清水さんは前職時代にヤフーの同僚でもありました。「なんだかすごい人が入ってきたぞ」と社内でも話題になり、その後も爆速で出世されていましたし、個人的にはこのまま会社でのし上がっていくのかと思っていたのですが、2018年3月に独立されましたね。グラフィックレコーダーとしての活動が忙しくなりすぎたからでしょうか?

清水:そうですね。ヤフー在籍時の最後の1年間に東京藝術大学の大学院に入学し、会社員・研究・フリーランスの三足のわらじになった結果、当然ながら慢性的に時間が足りなくなりました。市原さんもそうだったと思うのですが、日本有数のホワイト企業なのに、身体を休めるための時間がなく、有給休暇も社外活動に費やしていて。

市原:わかります、いわゆるパラレルワークだと有休取得してカンファレンスで登壇したりテレビに出演したり、一人ブラック企業状態になりますよね……。

清水:当時の上司は「ヤフーはサイエンス研究に比べてデザインを研究するカルチャーがないから、その文化を浸透させる意味であなたの働き方は意義がある。だからそのままやっていいんだよ」と励ましの言葉がありました。でもサービスの最前線で頑張るデザイナーさんは、会社の業務へのコミットメントが高くて優秀な人がたくさんいるじゃないですか。そういう人たちと、チャラチャラ外に出て活動している私が一緒に仕事をしているのがちょっと心苦しくて……。

そんな時に、「多摩美で講師をやりながら研究をするのはどう?」というオファーを母校である多摩美術大学の情報デザイン学科から頂きました。当時はグラフィックレコーディングの需要が急激に高まっていて、求められるままにとにかくアウトプットをしていたのですが、それだけを続けていくと自分が枯渇したり飽きられてしまう危機感がありました。それに、自分自身も結局「グラフィックレコーディング」が何なのか理解できないままやり続けるのは良くないなと思っていて。一度、情報デザインの観点から腰をすえて研究をやってみようと思い、今のような働き方に至ります。企業の中でデザインをすることは好きな働き方なので、研究を深めた後に、またいつかヤフーに出戻りできたら嬉しいですね。

清水:偶然の要素が大きいですね。大学卒業時の23歳ぐらいの頃はものすごく漠然と「ライゾマティクスみたいな作品をつくれるクリエイターになりたい…!」と考えていました。大学時代にメディアアートに触れる機会が多かった影響だと思います。けれども、現実的に高度なプログラミングをしたり、安全性を確保した建築物の設計をしたりするような具体的なスキルは特に持ち合わせていない状態でした。生存戦略としても、完全に死が待っている行き止まりのコースでしたね。23~25歳ぐらいの頃は、ドタバタと的はずれなチャレンジをたくさんしていました。

市原:わかりみがすごい。20代は試行錯誤が大事ですよね。その頃からもうデザイナーとして働いていたのでしょうか。

清水:はい、Web制作会社のデザイナーとして働いていました。大学時代の研究と関連性はなくはないのですが、自分が理想とするような、びっくりするような最先端で面白い仕事ではなかった。フィニッシュワークを仕上げてクライアントワークをコツコツとこなす職場でした。嫌ではなかったですが、もう少し幅広い仕事をしたいと考え、先鋭的なWeb制作会社や著名なデザイン会社の面接を受けたりして。最終面接まで行ったけど、やっぱり「考えていることは面白いけど、即戦力になるような確実なプログラミングや精巧なグラフィックデザインのスキルはないね」問題に引っかかって……。何かと迷走していましたね。 市原:伝統的でクラシックなところも知らないといけないですもんね。その時にご自分の適性が、新しくてまだカテゴリにもなっていない領域にあるのだと目星がついたのでしょうか?

市原:伝統的でクラシックなところも知らないといけないですもんね。その時にご自分の適性が、新しくてまだカテゴリにもなっていない領域にあるのだと目星がついたのでしょうか?

清水:いえ、その時もまだ全然わからなくて。わからないまま、坂井直樹さんが率いる「WATER DESIGN」という会社に転職しました。そこはいい意味でぶっ飛んだお仕事がたくさんあって。営業とプロジェクトマネージャーとデザイナーを横断した仕事をしていました。クライアント先に赴き、予算管理、デザイン、事務的なこともすべて担当させてくれました。ものすごく勉強になるし、日常的にすごくかっこいい会社に伺ったりする。思い描いていた刺激的な日々が始まったのですが、これが意外と疲れるというか、なんというか。日常から遠くかけ離れた華やかすぎる案件は、私には向いてないなと気付きました。未来を見据えるイノベーション案件をやりすぎて、イノベーション疲れが起きていたように思います。わがままなんですけどね。

この2回目のチョイスは、実はA/Bテストのような意味がありました。APMTに集まるようなひねった面白さや先鋭的なものが好きな人たちに受け入れられたけれど、「広告」という文字通り「広く伝える」ことが至上命題の人たちにも刺さるのか?という検証実験ですね。実際にやってみたら、「APMT」と同じくらいリツイートやシェアが多かった。特に登壇者だったPARTYの原野守弘さん(現、株式会社もり代表)がリツイートしてくれたことは印象的でした。リツイートって自らの審美眼が試されるから、担保されたツイートでないとできないじゃないですか。今思えば、大したことじゃないかもしれないけど、当時は「原野さんの審美眼テストを通過した……!」と勝手に感動したことを覚えています。双方のイベントで手応えを感じました。その流れで、知り合いから頼まれるようになり、早くも仕事になり始めて。実は完全に無料で描いたのは最初の2回しかないんです。

市原:マーケティングとしてめちゃくちゃ大事ですね……。 実際に今でもメディアアートの分野からも引っ張りだこだし、広告の世界でもウケていますね。いきなり大御所を刺しにいったのもすごいです。 清水:あと、今では主催の方に依頼されてオフィシャルに描いていますが、その時は頼まれてもないのに勝手に人の話を描いて、勝手にイベントのハッシュタグを付けてアップするゲリラ形式でやっていました。見方によっては、売名行為やコンテンツ泥棒って言われる可能性もあります。怒られる覚悟でしたね。だからこそ、誰にとっても何かしら良い意味のある情報として描こうという意識が生まれたのかもしれません。

清水:あと、今では主催の方に依頼されてオフィシャルに描いていますが、その時は頼まれてもないのに勝手に人の話を描いて、勝手にイベントのハッシュタグを付けてアップするゲリラ形式でやっていました。見方によっては、売名行為やコンテンツ泥棒って言われる可能性もあります。怒られる覚悟でしたね。だからこそ、誰にとっても何かしら良い意味のある情報として描こうという意識が生まれたのかもしれません。  市原:初期はバンクシー形式だったのか! その後は、回を重ねるごとにどんどんイラストレーションとしてのクオリティも上がっていますね。それにしても立ち上げてから軌道に乗るまでが早いですね。迷走期を経ていきなりパーン!という。

市原:初期はバンクシー形式だったのか! その後は、回を重ねるごとにどんどんイラストレーションとしてのクオリティも上がっていますね。それにしても立ち上げてから軌道に乗るまでが早いですね。迷走期を経ていきなりパーン!という。

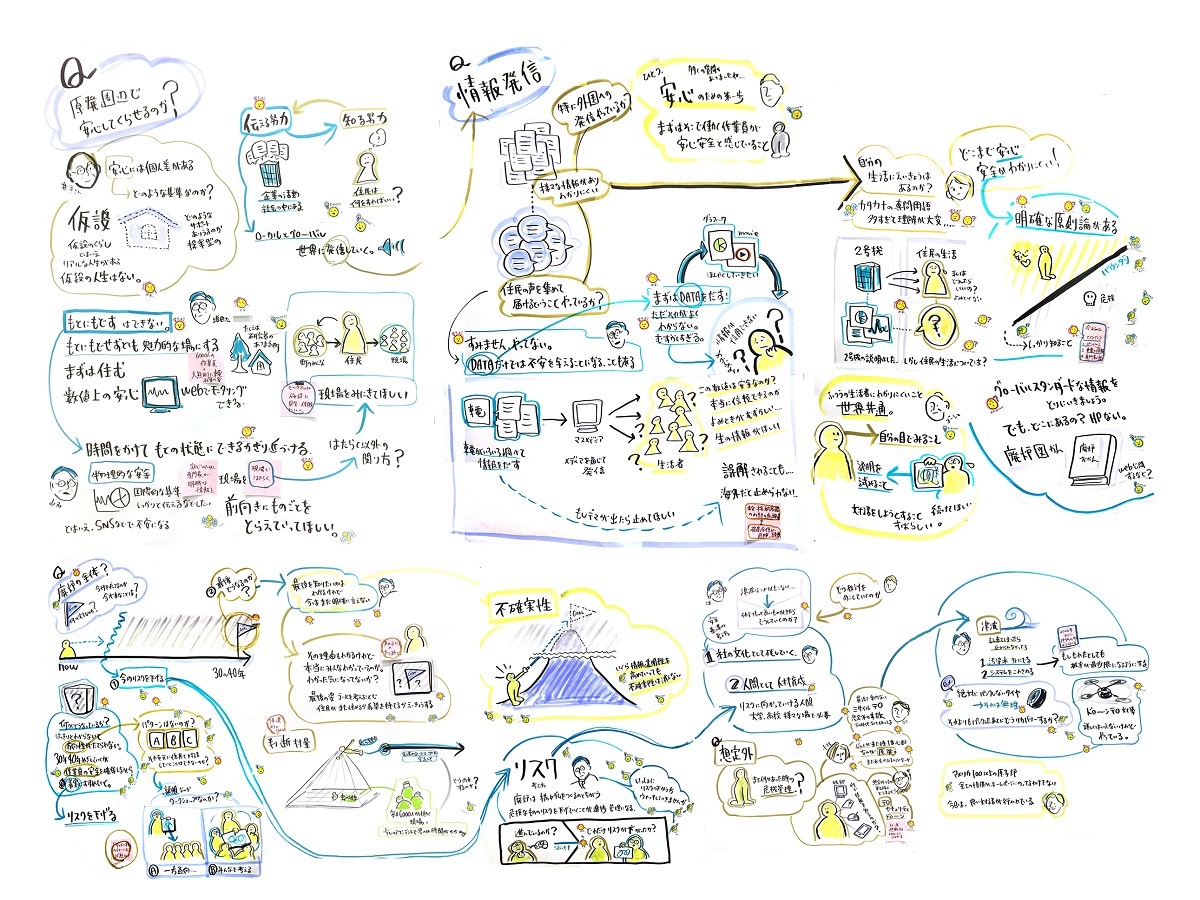

これは社会学者の開沼博さんがファシリテーションを担当した福島第一廃炉国際フォーラムでグラフィックレコーディングをした事例です。住民側と廃炉に関わる行政や企業の議論を活性化させるためにグラフィックレコーディングの依頼がありました。 清水:非常にデリケートなテーマなので、依頼主との関係がすごく大事。もしこれが開沼さんのファシリテーションではなかったら、恐らくお受けしていなかったと思います。依頼主とグラフィックレコーダーの関係性や知識の格差によっては言いたいことを図解させられるマシーンになる可能性もあるし、それはグラフィックプロパガンダになってしまう。

清水:非常にデリケートなテーマなので、依頼主との関係がすごく大事。もしこれが開沼さんのファシリテーションではなかったら、恐らくお受けしていなかったと思います。依頼主とグラフィックレコーダーの関係性や知識の格差によっては言いたいことを図解させられるマシーンになる可能性もあるし、それはグラフィックプロパガンダになってしまう。

市原:なるほど……。「その会はどのような目的なのか」が大事なのですね。本当に議論や学びの場であればいいけど、何らかの答えが既に決まっていて、それを誘導するために使われるようなケースはNGだと。

清水:そう、主催者の言いたいことを納得させるためにビジュアルで補強したいとか、そういうご依頼はお断りしています。この時に始めたのは、描いたグラフィックレコードに対して、参加者にシールで「語り合いたい」や「不安」「不満」などの自分の気持ちを貼ってもらう方式です。 清水:さっきバンクシーの名前を出していましたが、これもある意味近い要素があって。デモをするとき、みんなプラカードを掲げるじゃないですか。ただ、日本だと自分の意思を表明して練り歩くなんてちょっと……という空気感がある。でも私が代表してその場で起きた話を描いて、そこに自分の意志を表明できる場をつくると、みんな「不満」「不安」の気持ちを貼って、紙の上で小さなデモを再現できるのではないかと思って。実際、静かに黙って「うーん」と唸っていた方が、たくさんの「不満」シールをものすごい勢いで貼っていました。声が小さい人、有識者に比べて知識が少ない人たちでも、フラットに声をあげられるようにしましょう、という試みですね。

清水:さっきバンクシーの名前を出していましたが、これもある意味近い要素があって。デモをするとき、みんなプラカードを掲げるじゃないですか。ただ、日本だと自分の意思を表明して練り歩くなんてちょっと……という空気感がある。でも私が代表してその場で起きた話を描いて、そこに自分の意志を表明できる場をつくると、みんな「不満」「不安」の気持ちを貼って、紙の上で小さなデモを再現できるのではないかと思って。実際、静かに黙って「うーん」と唸っていた方が、たくさんの「不満」シールをものすごい勢いで貼っていました。声が小さい人、有識者に比べて知識が少ない人たちでも、フラットに声をあげられるようにしましょう、という試みですね。

市原:ある意味、民意が可視化されているわけですね。ニコ生の弾幕にも近い印象があります。これもひとつの民主主義のツールですね。

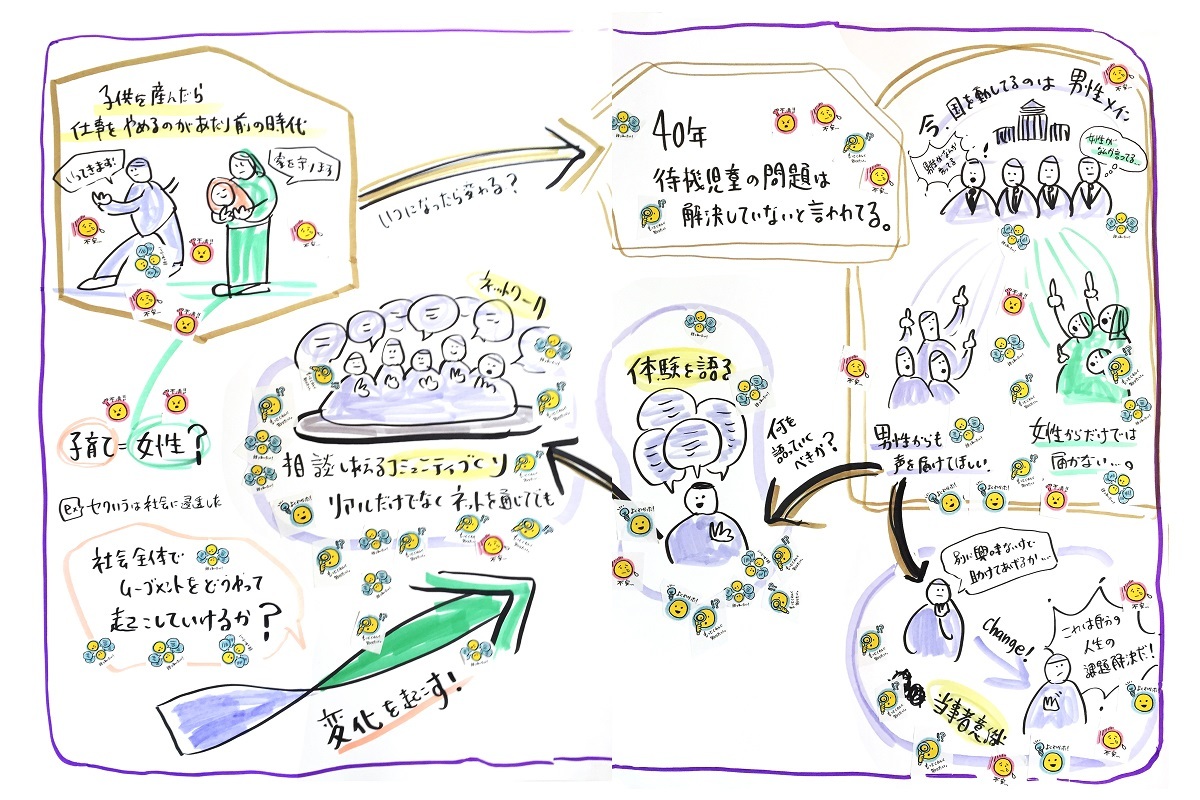

清水:これをやると面白いのが、登壇した専門家が「みなさんご存知ですよね」くらいの感じで喋った話に、まさかの「わからない」が貼られる衝撃を味わうこと。逆に「この話は誰にもわからないかもしれない」と思いつつ話した言葉に「わかった!」「もっと知りたい!」と貼られたりする。登壇者にとっては、自分の伝えたことが、どう伝わったかが目に見えてしまうスリリングな体験です。いわゆるデザインギャラリーでの洗練されて落ち着いたトークも好きなのですが、個人的にじっくり研究していきたいのは、こういったいろいろな立場の人が集まるものですね。「希望するみんなが保育園に入れる社会を目指す会」では、話すことが上手な議員さんと、普通のお父さんお母さんがフラットに対話する話づくりのサポートとして、グラフィックレコーディングしました。 市原:いずれも普通に話すと不毛なバトルや断絶になりやすいテーマですね。グラフィックレコーディングがいろんな立場の人が議論できる下地になると。面白いですね、最初はごく個人的なメモとして書いていたものが拡張し、どんどん場の触媒のようなものになってきている。

市原:いずれも普通に話すと不毛なバトルや断絶になりやすいテーマですね。グラフィックレコーディングがいろんな立場の人が議論できる下地になると。面白いですね、最初はごく個人的なメモとして書いていたものが拡張し、どんどん場の触媒のようなものになってきている。

清水:場の触媒としてリアルタイムに描くことが多いのですが、記録として長く残すことにフォーカスした仕事もあります。例えば、最近ではMIT客員研究員の伊藤亜紗さんの研究のお手伝いをしました。伊藤さんは、生まれつき手足に欠損や麻痺がある方や、病気や事故で四肢を切断した方が、自分の手や足とどのように付き合っているのかをインタビューすることで、「多様な手と足のアーカイブ」として残しています。私は、伊藤さんがインタビューする傍らでグラフィックレコーディングをし、その場で描かれた内容に食い違いがないかを確認します。そして、あとから伊藤さんが丁寧に文字起こしした文章を参考にしながら、残すための記録として再構成しました。実際に描いてみて興味深かったのが、自分の感じる痛みや感覚が図解されることで、ご本人からは「自分の痛みってこんなふうに人から理解されるのか」と気づきがあり、またご家族の方からも「こういう気持ちだったんだね」という、それぞれに新たな発見があったという声を聞いたことです。

市原:自分の感じている痛みが伝わらない孤独のなかで、自分の身体感覚が外のみんなに見えるのは大事なのですね。最初はゲリラで孤独に描いてきたグラフィックレコーディングが思わぬ広がりを見せましたが、こういう流れは戦略的にやっていったわけではないのでしょうか?

市原:自分の感じている痛みが伝わらない孤独のなかで、自分の身体感覚が外のみんなに見えるのは大事なのですね。最初はゲリラで孤独に描いてきたグラフィックレコーディングが思わぬ広がりを見せましたが、こういう流れは戦略的にやっていったわけではないのでしょうか?

清水:全然、戦略を思い描いていなくて。出会った人のやりたいことや求めることに、そのとき自分が持っていたスキルで応えていったらそのたびに新たな価値を発見できたという感じですね。例えば、「よくわからないけど、面白そうだから会議で描いてみてよ」というご要望をいただいたら、「ただ描くだけじゃなくて、こちらから問いかけを投げた方がいいんじゃないかな?」と思ってすぐ試す。うまくいったらメソッドに加える、というような感じです。だから反射神経や勘ですね。現場で反射的にやってみて、「こういう効果があるんだ」という発見を繰り返していました。では次の仕事ではこういう効果がないか試そう、という風にとにかく検証の連続で。

市原:なるほど、やり方が研究者的ですね。いや、格闘家的でもあるというか……戦いの中で新たな能力が目覚め、レベルアップするという、そんな戦い方があるのかと驚きました。後編では「グラフィックレコーディング」という領域の確立についてお聞きしていこうと思います。

※後編は来週公開予定です。Twitterで案内しますのでぜひフォローしてください。

清水:そうですね。ヤフー在籍時の最後の1年間に東京藝術大学の大学院に入学し、会社員・研究・フリーランスの三足のわらじになった結果、当然ながら慢性的に時間が足りなくなりました。市原さんもそうだったと思うのですが、日本有数のホワイト企業なのに、身体を休めるための時間がなく、有給休暇も社外活動に費やしていて。

市原:わかります、いわゆるパラレルワークだと有休取得してカンファレンスで登壇したりテレビに出演したり、一人ブラック企業状態になりますよね……。

清水:当時の上司は「ヤフーはサイエンス研究に比べてデザインを研究するカルチャーがないから、その文化を浸透させる意味であなたの働き方は意義がある。だからそのままやっていいんだよ」と励ましの言葉がありました。でもサービスの最前線で頑張るデザイナーさんは、会社の業務へのコミットメントが高くて優秀な人がたくさんいるじゃないですか。そういう人たちと、チャラチャラ外に出て活動している私が一緒に仕事をしているのがちょっと心苦しくて……。

そんな時に、「多摩美で講師をやりながら研究をするのはどう?」というオファーを母校である多摩美術大学の情報デザイン学科から頂きました。当時はグラフィックレコーディングの需要が急激に高まっていて、求められるままにとにかくアウトプットをしていたのですが、それだけを続けていくと自分が枯渇したり飽きられてしまう危機感がありました。それに、自分自身も結局「グラフィックレコーディング」が何なのか理解できないままやり続けるのは良くないなと思っていて。一度、情報デザインの観点から腰をすえて研究をやってみようと思い、今のような働き方に至ります。企業の中でデザインをすることは好きな働き方なので、研究を深めた後に、またいつかヤフーに出戻りできたら嬉しいですね。

キャリアの迷走期、自分の適性をどうやって探してきたか

市原:清水さんはご自分の生存戦略をかなり意識的に考えてこられた印象があります。デザイナーという職種にはいろんなレイヤーがあって、純粋に手を動かす働き方もあると思いますが、清水さんのようにビジネスの中核で議論や意思決定にコミットする活動に携わっているのはかなり珍しいケースのように感じます。こういった独自の志向性はどこから生まれたのでしょうか?清水:偶然の要素が大きいですね。大学卒業時の23歳ぐらいの頃はものすごく漠然と「ライゾマティクスみたいな作品をつくれるクリエイターになりたい…!」と考えていました。大学時代にメディアアートに触れる機会が多かった影響だと思います。けれども、現実的に高度なプログラミングをしたり、安全性を確保した建築物の設計をしたりするような具体的なスキルは特に持ち合わせていない状態でした。生存戦略としても、完全に死が待っている行き止まりのコースでしたね。23~25歳ぐらいの頃は、ドタバタと的はずれなチャレンジをたくさんしていました。

市原:わかりみがすごい。20代は試行錯誤が大事ですよね。その頃からもうデザイナーとして働いていたのでしょうか。

清水:はい、Web制作会社のデザイナーとして働いていました。大学時代の研究と関連性はなくはないのですが、自分が理想とするような、びっくりするような最先端で面白い仕事ではなかった。フィニッシュワークを仕上げてクライアントワークをコツコツとこなす職場でした。嫌ではなかったですが、もう少し幅広い仕事をしたいと考え、先鋭的なWeb制作会社や著名なデザイン会社の面接を受けたりして。最終面接まで行ったけど、やっぱり「考えていることは面白いけど、即戦力になるような確実なプログラミングや精巧なグラフィックデザインのスキルはないね」問題に引っかかって……。何かと迷走していましたね。

清水:いえ、その時もまだ全然わからなくて。わからないまま、坂井直樹さんが率いる「WATER DESIGN」という会社に転職しました。そこはいい意味でぶっ飛んだお仕事がたくさんあって。営業とプロジェクトマネージャーとデザイナーを横断した仕事をしていました。クライアント先に赴き、予算管理、デザイン、事務的なこともすべて担当させてくれました。ものすごく勉強になるし、日常的にすごくかっこいい会社に伺ったりする。思い描いていた刺激的な日々が始まったのですが、これが意外と疲れるというか、なんというか。日常から遠くかけ離れた華やかすぎる案件は、私には向いてないなと気付きました。未来を見据えるイノベーション案件をやりすぎて、イノベーション疲れが起きていたように思います。わがままなんですけどね。

A/Bテスト、ゲリラ戦法……活動初期の独自戦略

清水:その頃から、グラフィックレコーディングの雛形のようなことをやり始めていました。最初の1回目は2011年4月30日の「APMT」というメディアアート系の尖ったイベント。個人的に落書きのようなメモを取って、ブログにアップしたものをTwitterでシェアすると、今までにない数のリツイートがされた。この現象はなんだろう?と興味を持ちました。2回目は2011年9月23日の「CREATIVE KITCHEN」という広告系のイベント。この2回目のチョイスは、実はA/Bテストのような意味がありました。APMTに集まるようなひねった面白さや先鋭的なものが好きな人たちに受け入れられたけれど、「広告」という文字通り「広く伝える」ことが至上命題の人たちにも刺さるのか?という検証実験ですね。実際にやってみたら、「APMT」と同じくらいリツイートやシェアが多かった。特に登壇者だったPARTYの原野守弘さん(現、株式会社もり代表)がリツイートしてくれたことは印象的でした。リツイートって自らの審美眼が試されるから、担保されたツイートでないとできないじゃないですか。今思えば、大したことじゃないかもしれないけど、当時は「原野さんの審美眼テストを通過した……!」と勝手に感動したことを覚えています。双方のイベントで手応えを感じました。その流れで、知り合いから頼まれるようになり、早くも仕事になり始めて。実は完全に無料で描いたのは最初の2回しかないんです。

市原:マーケティングとしてめちゃくちゃ大事ですね……。 実際に今でもメディアアートの分野からも引っ張りだこだし、広告の世界でもウケていますね。いきなり大御所を刺しにいったのもすごいです。

グラレコは民意を可視化できる

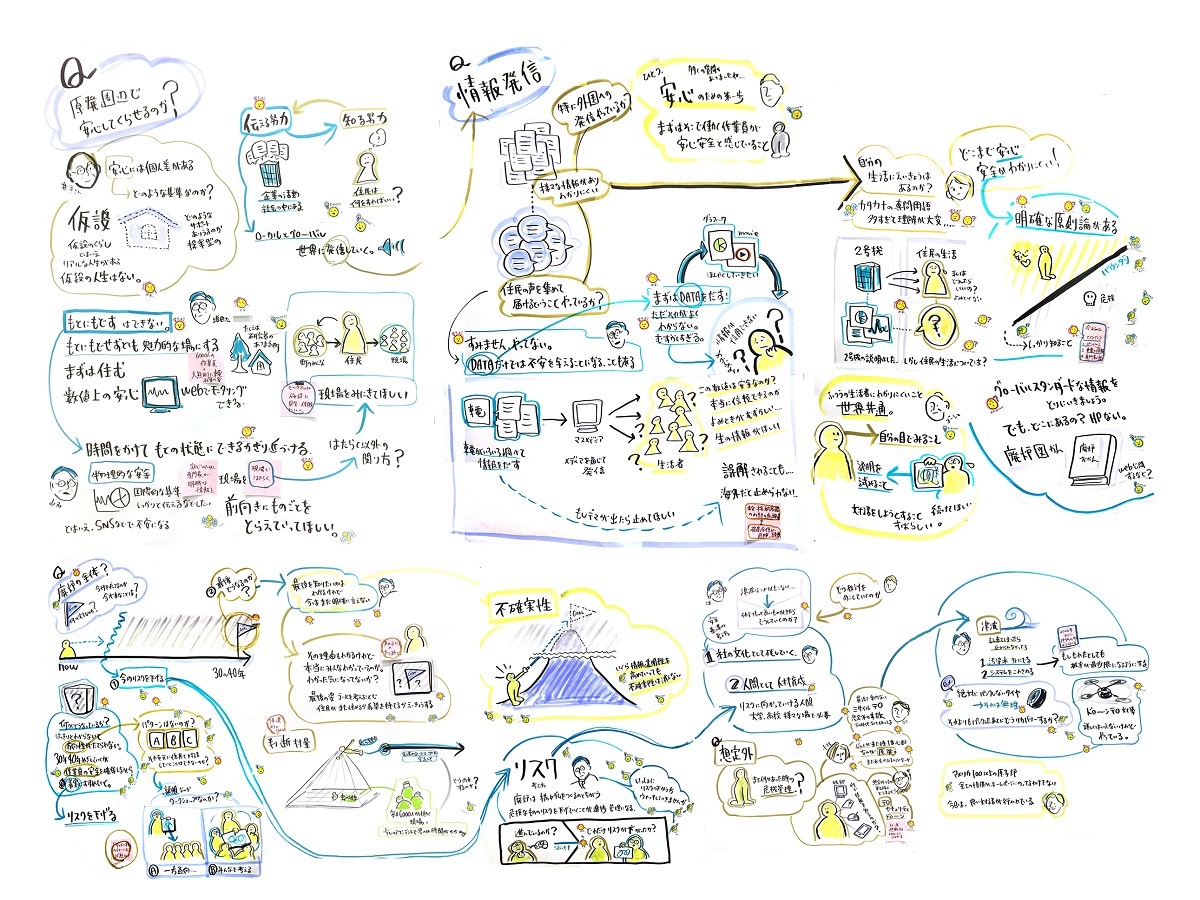

清水:最初は自分のノートに一人で描いていたものが、みんなの前で描くようになりました。そして、次第に描くだけでなく、グラフィックレコーディングを介したファシリテーション機能も兼ねるようになっていきました。実は私にとって一番の迷走期がここで、「ただ描くだけではなく、それを使ってどう議論するか」という“場のデザイン”が難しくて。これは社会学者の開沼博さんがファシリテーションを担当した福島第一廃炉国際フォーラムでグラフィックレコーディングをした事例です。住民側と廃炉に関わる行政や企業の議論を活性化させるためにグラフィックレコーディングの依頼がありました。

市原:なるほど……。「その会はどのような目的なのか」が大事なのですね。本当に議論や学びの場であればいいけど、何らかの答えが既に決まっていて、それを誘導するために使われるようなケースはNGだと。

清水:そう、主催者の言いたいことを納得させるためにビジュアルで補強したいとか、そういうご依頼はお断りしています。この時に始めたのは、描いたグラフィックレコードに対して、参加者にシールで「語り合いたい」や「不安」「不満」などの自分の気持ちを貼ってもらう方式です。

市原:ある意味、民意が可視化されているわけですね。ニコ生の弾幕にも近い印象があります。これもひとつの民主主義のツールですね。

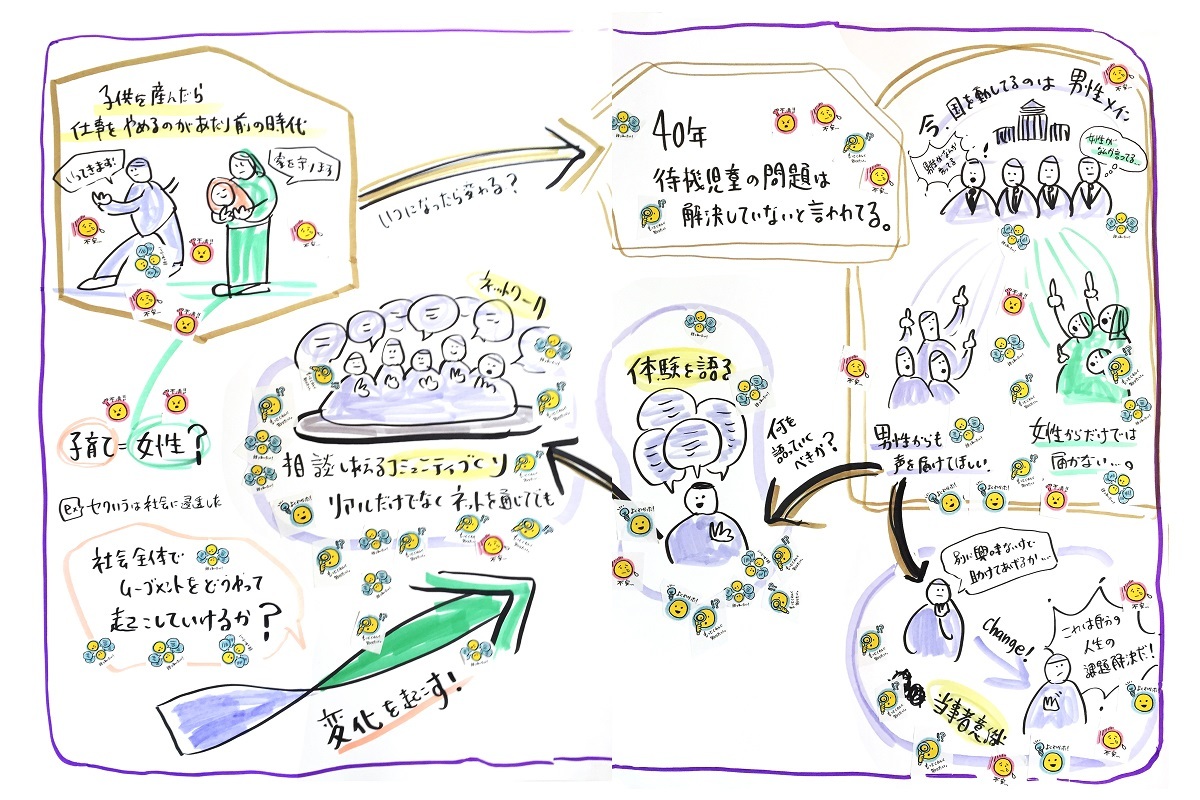

清水:これをやると面白いのが、登壇した専門家が「みなさんご存知ですよね」くらいの感じで喋った話に、まさかの「わからない」が貼られる衝撃を味わうこと。逆に「この話は誰にもわからないかもしれない」と思いつつ話した言葉に「わかった!」「もっと知りたい!」と貼られたりする。登壇者にとっては、自分の伝えたことが、どう伝わったかが目に見えてしまうスリリングな体験です。いわゆるデザインギャラリーでの洗練されて落ち着いたトークも好きなのですが、個人的にじっくり研究していきたいのは、こういったいろいろな立場の人が集まるものですね。「希望するみんなが保育園に入れる社会を目指す会」では、話すことが上手な議員さんと、普通のお父さんお母さんがフラットに対話する話づくりのサポートとして、グラフィックレコーディングしました。

清水:場の触媒としてリアルタイムに描くことが多いのですが、記録として長く残すことにフォーカスした仕事もあります。例えば、最近ではMIT客員研究員の伊藤亜紗さんの研究のお手伝いをしました。伊藤さんは、生まれつき手足に欠損や麻痺がある方や、病気や事故で四肢を切断した方が、自分の手や足とどのように付き合っているのかをインタビューすることで、「多様な手と足のアーカイブ」として残しています。私は、伊藤さんがインタビューする傍らでグラフィックレコーディングをし、その場で描かれた内容に食い違いがないかを確認します。そして、あとから伊藤さんが丁寧に文字起こしした文章を参考にしながら、残すための記録として再構成しました。実際に描いてみて興味深かったのが、自分の感じる痛みや感覚が図解されることで、ご本人からは「自分の痛みってこんなふうに人から理解されるのか」と気づきがあり、またご家族の方からも「こういう気持ちだったんだね」という、それぞれに新たな発見があったという声を聞いたことです。

清水:全然、戦略を思い描いていなくて。出会った人のやりたいことや求めることに、そのとき自分が持っていたスキルで応えていったらそのたびに新たな価値を発見できたという感じですね。例えば、「よくわからないけど、面白そうだから会議で描いてみてよ」というご要望をいただいたら、「ただ描くだけじゃなくて、こちらから問いかけを投げた方がいいんじゃないかな?」と思ってすぐ試す。うまくいったらメソッドに加える、というような感じです。だから反射神経や勘ですね。現場で反射的にやってみて、「こういう効果があるんだ」という発見を繰り返していました。では次の仕事ではこういう効果がないか試そう、という風にとにかく検証の連続で。

市原:なるほど、やり方が研究者的ですね。いや、格闘家的でもあるというか……戦いの中で新たな能力が目覚め、レベルアップするという、そんな戦い方があるのかと驚きました。後編では「グラフィックレコーディング」という領域の確立についてお聞きしていこうと思います。

※後編は来週公開予定です。Twitterで案内しますのでぜひフォローしてください。