研究成果をビジュアライゼーション。クリエイターの存在意義が拡張する Sansan DSOC ブランドクリエイター 山脇直人さん

Sansanには出会いのデータを研究する部門があることをご存知ですか? Data Strategy & Operation Center、正式名称を「DSOC」と言います。この部門に研究者ではなくクリエイターがいる聞き、さっそくインタビューを実施しました。お相手はDSOCブランドクリエイターの山脇直人(やまわきなおと)さん。DSOCのブランディングを一任され、「Sansanの土台と先端を担っている部門」と力強く語る山脇さんに、研究組織におけるクリエイターの意義についてお聞きしました。

制作会社、フリーランス、事業会社と経験

──SansanのDSOCとは、どういった部門なのでしょうか? また、山脇さんの役割を教えてください。DSOCはSansanが持つデータの統括部門です。画像認識(OCR)と人力での入力を併用した、名刺のデータ化を担うオペレーション部門と、これまでに顧客から預かったデータを研究することで、新たな機能を開発し、顧客や社会に還元していくことを目指すR&D部門が統合した組織です。

研究組織自体は以前からありました。しかし、社会に存在を示すためのコミュニケーションが充分にできていませんでした。会社全体やSansan・Eightなど個別プロダクトのブランディングに加えて、ブランドコミュニケーション部(以下、BC部)がDSOCのブランディングも担っていましたが、専任を立ててもっとブランディングを強化していかなければならないという状況だったんです。

DSOCは、Sansanの事業の要ともいえる名刺のデータ化を担う組織です。つまり、会社の根幹を担っているのです。だから、もっと会社としてDSOCという組織の存在意義をしっかりと伝えていこうと、専任でブランディングやクリエイティブに携われる人間として自分が入社しました。

──山脇さんがクリエイティブの仕事を志したきっかけなどを教えていただけますか?

そもそもデザイナーを目指したのは「なんだか面白そう」といった軽い気持ちからです。どうしたらデザイナーになれるのかさえ、知りませんでした(笑)。ただ、すぐにでもデザイナーになりたいという気持ちが強かったので、専門学校在学中から東京や大阪のデザイン事務所へ応募していました。そうして、デザインの現場に飛び込んだのが、22歳くらいのとき。とにかく、実務を経験したかったんです。

最初に入社した大阪のデザイン事務所では、初めからあらゆる媒体を幅広く経験させてもらえました。まさに死ぬほど働くことができたんです。若くて元気だったこともあり、一切辛くなく、楽しかったですね(笑)。丸3年で退社し、次のキャリアを考えたとき、フリーランスを経験してみたいと思いました。

デザインそのものだけではなく、制作の仕事に関わることすべてを経験したかったんです。デザイン周辺の流れを、知っているのと知らないのでは違うと考えていました。それが、2008年くらい、26歳のときだったと思います。伝手は1社のみという状況で東京へ出て、フリーランスになりました。

人とのつながりでお仕事をいただくことができ、非常にありがたい状況だったんです。しかし、一人というのは、できる仕事の幅が決まってきてしまいます。仕事の幅が狭くなることに悩み始めた30歳前後のとき、さまざまな人と一緒に働きたいと考えるようになりました。同時に、人を育てるという教育にも興味が湧いたんです。

その頃、前職のWeb制作会社で、デザインの組織づくりに携わらせてもらえるという話になり、入社しました。もともとこの会社には、1カ月ほどスポットでヘルプに入っていたんです。200人くらいの規模で、元々はバックエンドエンジニアリングに強い会社でした。一方で、デザイナーもとても優秀なメンバーが集っていたので、「デザインもすごいね」といわれる会社にしたいと。実際に中で働いて感じた課題感などをみんなで議論しながら、改善していくような取り組みもさせていただきました。組織を変えていく仕事には、面白さや魅力を感じました。増員するなどチーム体制の増強にも関わり、最終的にはデザイン部門全体のマネジメントを務めました。

──その後、どのような経緯でSansanへ入社することになったのですか?

前職を辞めようと考えはじめたきっかけは、デザインの現場から少しずつ離れていってしまったことです。アートディレクターという立場ではあったものの、部署の人数が増えてくると評価や面談といったマネジメントの仕事に多くの時間を取られるようになりました。自分が本来やりたいと考えていたクリエイティブの仕事と離れてしまった。

はじめは、BC部の面接を受けていたのですが、CBOの田邉と面接をした際、「データを統括している部門のブランディング担当を探している」と、新たな方向性を示してくれました。当時、DSOCについては、誰も手をつけていなかったんです。まさに、0の状態から専任でブランドを確立させていくことができると聞き、すべてを自分でできるなんて「最高じゃないか!」と感じ、Sansanに入りたいと強く思いました。

そして、2018年8月に入社。SIPが3月で、内定をいただいたのは4月だったので、Sansanに興味が湧いたその1カ月後には、Sansanへ入社することになっていました(笑)。

入社後少ししてから、何人かのクリエイターがDSOCへジョインしてくれました。また、研究員や外部の優秀なパートナーさんも協力してくれ、ブランドの構築がスタートしました。もともと出来上がっていたブランドに手を加えるより、自由ゆえに責任が重い。しかし、責任のない仕事をやるより、言い訳のできない仕事の方がやりがいがあります。

当時からWebサイトはありましたが、もっとDSOCが向き合っているものや役割がビビットに伝わるものにしようと、Webサイトのリニューアルから手をつけることにしました。

基礎と先端

──最初の大きな仕事がWebサイトのリニューアルだったんですね。コンセプトすらない状況で、まずは、DSOCの武器はなんなのか、なにを発信したいのか、探ることから始めました。社内のあらゆる立場の人にヒアリング。自分が入社する前にDSOCの発信に携わっていた人や、DSOCのエンジニア・研究者、そしてDSOCの部門長などに聞いて回りました。

DSOCのことを理解するのは難しかったです。いままで経験したことのない領域でしたから。ただ、さまざまな人の話をヒントに、DSOCとはなんなのかを自分のなかで整理していくにつれ、会社にとってものすごく必要な部門であり、SansanとEightを支える土台の部門だと感じるようになりました。

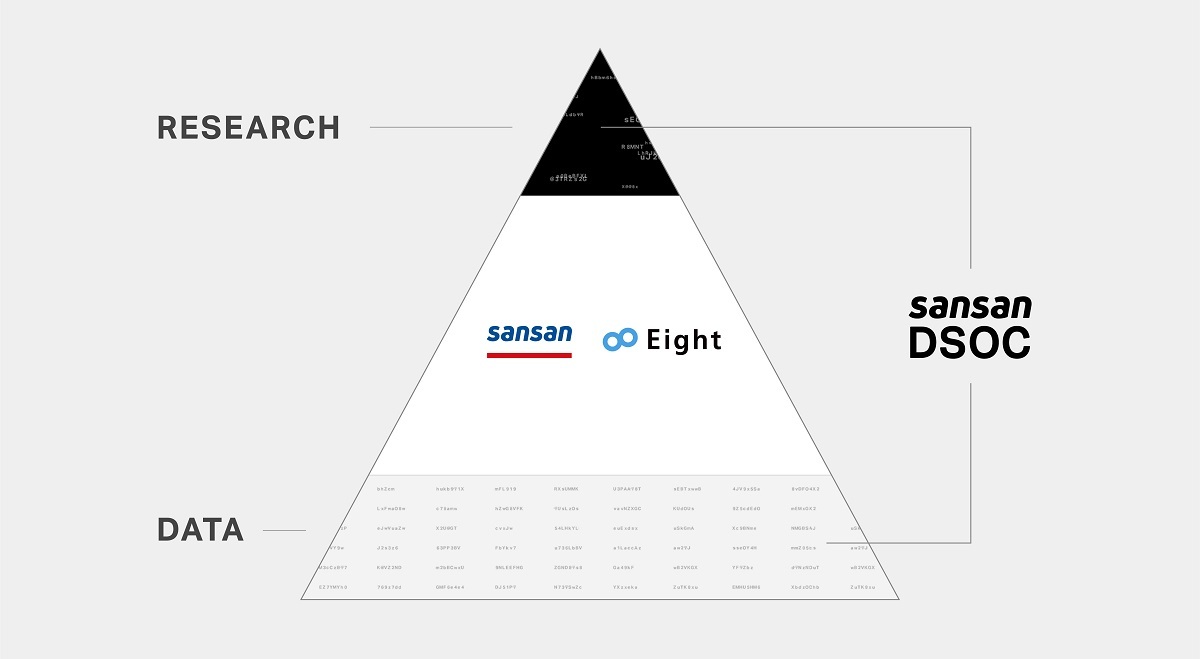

三角形で示すと、Sansanの底辺を支えているのはデータを統括しているDSOCです。しかし、頂点もDSOCであるといえるんです。DSOCの研究部門は、新しく未来を描き、誰も思いついていない課題を示すことのできる部門だからです。

つまりDSOCは、「データの統括というSansanの土台」×「Sansanをもっと先へと引っ張っていくことのできる先端」。この2軸で整理することができました。そこで、ビジュアルも2軸の「RESEARCH」と「DATA」を表しています。

Sansan DSOC公式サイト

DSOCは、まだ一般的にはそれほど名前を知られていません。しかし、「SansanといえばDSOC」くらいにまでは持っていきたいと思っています。IBMでいえばWatsonみたいな存在です。Sansanから当たり前のように連想される存在にすることで、Sansan全体のイメージにも寄与することができると考えています。

データを可視化するアート作品

──DSOCのコンセプト設計やサイトリニューアル以外に、手がけた仕事について教えてください。2019年3月にAIクリエイティブを手掛けるQosmoと共同でつくった、研究結果のビジュアライズ作品「Dawn of Innovation」があります。

「論文」という形だと、普通はその分野に携わる人間しか目にしないし、理解されづらい。それを一般の人にもわかりやすく伝えていくにはどうしたらいいかと考えました。そこで、研究成果やデータを可視化する試みです。

データのビジュアライゼーションというのは、これからの時代に必要になっていきます。国内で同様の動きをしている企業はパッと思いつかないのですが、海外だとUberなどが力を入れています。論文やデータは一般の人には難解で理解しづらい、けれども、中身はものすごく有益。だから、わかりやすく伝えることで、さまざまな人に関心を持ってもらうことは重要です。

──確かに、クリエイターが入る意義がありそうですね。作品「Dawn of Innovation」についても具体的に説明していただけますか。

DSOCの研究成果からインスパイアされ、「出会いの瞬間」=「イノベーションの創出のタイミング」をテーマにしました。Dawn of Innovation、つまり「イノベーションの夜明け」と命名しています。

さらに、高度なテクノロジーを持つもの同士が結びつくことも大切だと、研究成果には記されています。「距離が遠い」×「高度な技術を持つ」。これが、イノベーションを生むポイントなんです。このように、イノベーションが生まれる瞬間や新しいものが生み出される瞬間に、経済が活性化することを可視化しています。

つまりこの作品は、「出会いからイノベーションを生み出す」というSansanのミッションを忠実に表現したものといえます。

──「Dawn of Innovation」に続く、ビジュアライゼーションの新たな展開はあるのでしょうか?

今、まさに動いているところです。作品名は「The Essence of Serendipity」。より直感的に伝わる作品になりました。

AI全盛の時代に、あらゆるものが効率化される一方で、Face to Faceによる出会いの本質を表現した、インタラクティブインスタレーションです。今回も研究者の問いを可視化し、よりわかりやすく伝えられるよう制作しました。

すでに、展示する場所も決まっていて、2月28日から3月8日に、渋谷のスクランブルスクエアで開催する「MEDIA AMBITION TOKYO 2020」に出展します。

さらに、今回取材でお越しいただいた京都市中京区の開発拠点「Sansan Innovation Lab」のブランディングも手がけていますが、ここは文化財の候補にも挙がった伝統ある京町家をリノベーションしており、蔵が残っています。その蔵をビジュアライゼーション作品の展示に使えないかなと。「Dawn of Innovation」を常設展示し、一般開放できたらいいですね。世の中に、SansanやDSOCについて伝えていく新たな手段が、もっとあるのではないかと感じています。

言語の違いはミッションですり合わせる

──同じ部門に所属していても、研究者とデザイナーは、言語の違う職種だと思いますが、方向性はどのようにすり合わせていますか?Sansanとしての全社的なミッションがあることが大きいです。研究者だろうと、エンジニアだろうと、デザイナーだろうと、Sansanとして共通のミッションを目指している。

研究者は「研究成果だけ出したい」ではなく、デザイナーも「かっこいいものつくりたい」ではなく、「イノベーションをどう生み出すか」「出会いの価値をどう伝えるか」というところから発想しているんです。根本がしっかりしているため、別職種であっても方向性がずれることはありません。立場が違えど目指すものは一緒。ミッションに共感してお互い入社していますから。

そこで、DSOC部門内でも共通意識を持てるよう、やはりミッションが必要だということになりました。DSOCといえばデータです。職種が異なっていても、誰もがデータと真摯に向き合っています。

そこで、みんなで議論を重ね、2019年11月に「Activating Business Data(アクティベーティングビジネスデータ)」をミッションに制定しました。意味は「ビジネスデータを起動させる」。世の中のデータ、例えば書類やプレスリリース、業績、株価といった企業の公開情報などあらゆる形のデータを集約して出会いのデータベースにし、プロダクトや社会へ還元していこうという意図を込めました。

Sansanは名刺のイメージが強いと思いますが、名刺のデータ化で培った技術を応用し、社会やプロダクトを使っている顧客に還元していこうとしています。DSOCとして、データを主観に置いたミッションを掲げたことで、新たなまとまりができ、部門全体で成し遂げられる期待感があります。

──最後に、山脇さんの考えるデザイナーの存在意義をお伺いしたいと思います。

DSOCの研究者が学会などに登壇する際の資料も手がけているのですが、「資料をきれいにするという発想がなかった」「伝えやすくなり、ありがたい」といった感想をもらいます。研究者同士の場合は別として、その分野のことをわからない人間に伝えたいとき、クリエイターの噛み砕く目線が入ることによって、より伝わるようになるのではないでしょうか。

DSOCの研究者は多様です。専門分野も、画像認識・言語処理・社会学などと幅広く、およそ20人が所属しています。大学との業務提携などではなく、自社に研究者を抱えていることはSansanの武器だと思っています。今後も、積極的に増員していく予定です。

リクルーティングもクリエイティブの力で支えたいと思っています。これまで、面接で候補者にDSOCのことをうまく説明できないというケースがありました。そこで面接のための資料をデザインしたんです。社会に発信していく上で、社内の人間が使う発信ツールは大事です。クリエイティブの力で、面接などにかかる工数も減らしていけると考えています。

制作物も学会登壇資料も面接マニュアルも、そしてインスタレーションも、なんでも手がける。知識や経験は大事ですよ。すべてが今の仕事につながっています。

──デザイナー、クリエイターの活躍の場がどんどん広がっていますね。山脇さんのおっしゃるとおり、これまでの経験がすべて活きそうです。SansanやDSOCの取り組みによって、イノベーションの夜が明けて、日本が明るくなるといいですね。本日はありがとうございました。