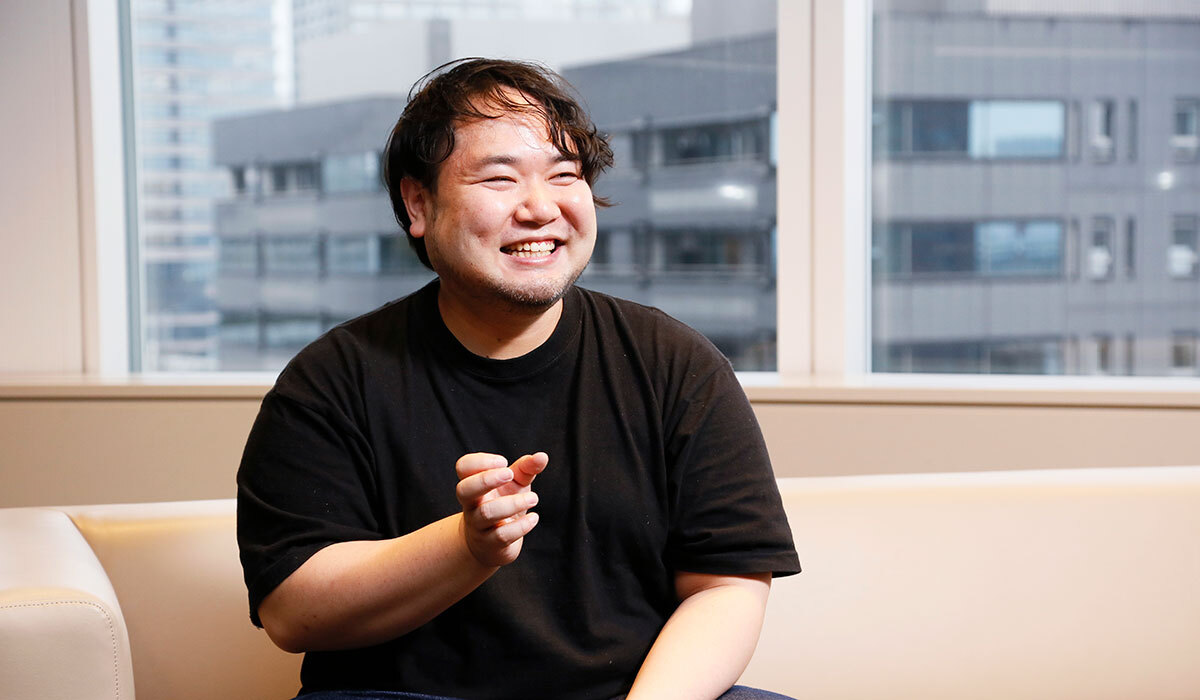

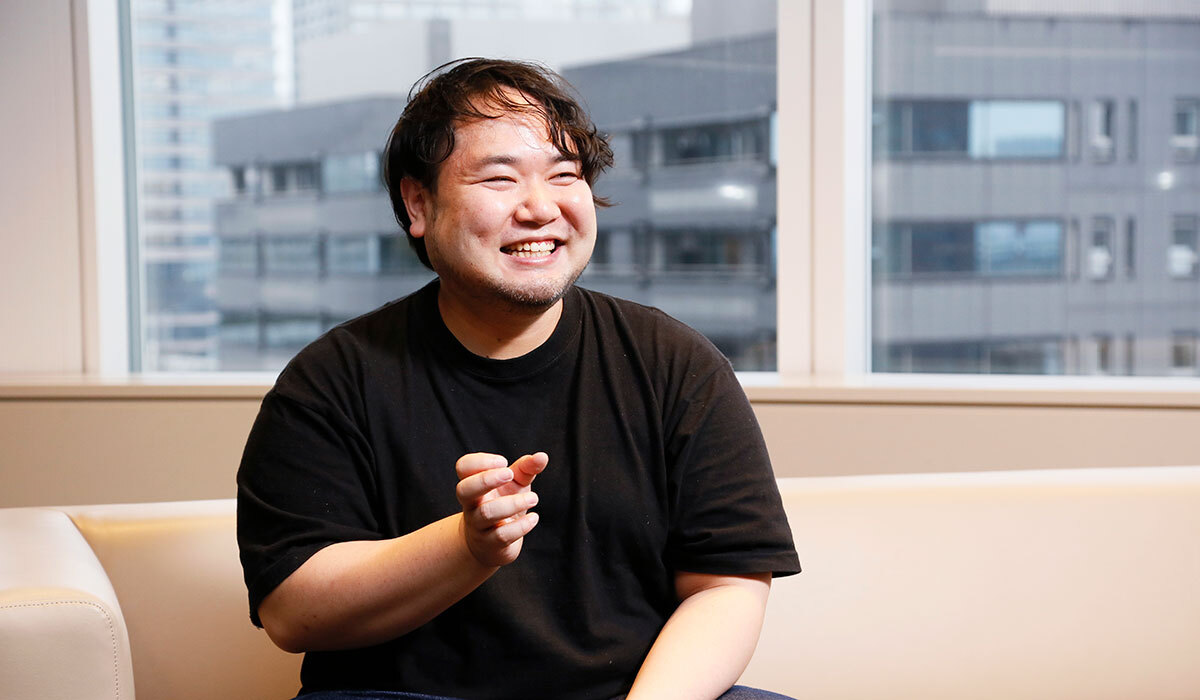

“もう一度再生したくなる動画”の背景には、「テレビ制作の経験」と「デジタルメディア好き」が影響していた! ADKクリエイティブ・ワン ビジネスデベロップメント本部 デジタル・コミュニケーション局 動画プロデュースグループ プロデューサー 増谷緒一さん

2013年に始まった「Brain Online Video Award(BOVA)」。映像制作業界の活性化と、これからの時代を担うオンラインビデオクリエイターの発掘と育成を目指した、オンライン動画コンテストです。第9回目を迎える今年、マスメディアンは、「自分では気づきにくい自分の可能性」をテーマにした動画を一般公募しました。今回は、協賛企業賞を獲得されたADK クリエイティブ・ワン ビジネスデベロップメント本部 デジタル・コミュニケーション局 動画プロデュースグループ プロデューサーの増谷緒一(ますやしょいち)さんに、受賞作「センシティブ」の制作秘話を伺いました。

──まずは、キャリアから教えてください。

映像の業界に足を踏み入れたのは、社会人2年目です。都内のテレビ番組制作会社に入社し、そこで6年と半年ほど働きました。最終的にはバラエティ番組のロケディレクターのポジションに就きました。そのうち、違う世界の映像制作に興味を持つようになり、高いレベルでクリエイティブができそうなADKアーツ(当時)に。同社は3年前にアサツーディ・ケイのクリエイティブソリューション事業セクターと経営統合し、社名こそ変わりましたが、私は入社後からずっとテレビCMの制作に携わり続けていました。

現在は主にデジタル媒体の動画制作を中心としたプロデューサー業務を担当しています。仕事の軸をテレビからデジタルに移して3年目です。テレビCM制作を軸に働いていた時の上司に、「自由度の高いデジタルコミュニケーションの方が実力を発揮できるのでは?」と勧められたのがきっかけとなりました。

──なぜ、そのようなアドバイスが上司から?

というのも、3年前にもBOVAに応募していて。取り組んだ課題は、福岡を拠点としたウエディングドレスショップのPR動画でした。内容を簡単に説明すると、とある女性が、ウエディングドレスを着た経験のない母親に、サプライズで試着の機会をプレゼントするというドキュメンタリーです。取材対象者は路上で声をかけて、たまたま探し出した人。私が企画から考え、テレビ番組風の映像に編集しました。すると、幸運にも協賛企業賞を獲得することができたんです。「広告」のセオリーにとらわれない自由な発想で、低予算でもクオリティーの高い映像を作れる人。恐縮ですが、当時の上司にはそのように評価してもらえたのだと思います。個人的にもデジタル系のサブカルがずっと好きだったので、前のめりにそのアドバイスを受け入れました。

──今回BOVAに応募されたのは、個人応募だと伺いました。

──今回BOVAに応募されたのは、個人応募だと伺いました。

去年は参加がかないませんでしたが、毎年コンテストには仕事以外の時間を使って取り組んでいます。自分の時間とお金を使うので、誰にもなにも言われず好きなようにできるのが魅力です。今回は、アニメーションを使ったMV(ミュージックビデオ)をつくることが目的でした。MV制作にはここ2、3年ずっと挑戦したいと思っていて、なにかあった時すぐにお声がけできるよう、仕事を一緒にしたいイラストレーターさんをリサーチしていたんです。

また、現在アニメーションやMVはWebとの相性が良くて、とても人気で、世界中で再生回数が伸びている状況です。その影響もあり、ADKクリエイティブ・ワンの仕事でも「アニメーションでつくったMVのような広告動画を制作してほしい」とリクエストいただくことが、たまにあるんです。しかしながら、私にはアニメーションもMV制作も経験がなかったので、どのように進行するのか具体的なイメージが思い浮かばなかった。コンテストを通して制作の流れを把握し、それを実践で活かしていこうと考えたんです。

──では、受賞作の「センシティブ」についてお伺いします。企画のアイデアは、どのように生まれたのでしょうか。

まず大前提だったのは、イラストレーターのsakiyamaさんと課題に取り組むことでした。それまで知り合いではなかったのですが、ダークな毒っ気とユーモアが共存したイラストのタッチに以前から魅了されていて、SNSを通じてBOVAの件に協力いただけるようお誘いしていたんです。一度、個展にも伺いました。

ですので、どの課題にするかはsakiyamaさんの持ち味を活かし、なおかつMV風に落とし込めるものを選びました。マスメディアンの課題にした決め手は、転職と恋愛が似ていると感じ、音楽で表現しやすいと思ったから。ある日、人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」の広告をWebで見て、「転職で悩んでいる女性が擬人化された職業たちにモテまくる」という絵が頭に浮かんできたんです。「自分では気づきにくい、自分の可能性」というテーマにも好感を持ちました。手堅いA案と挑戦的なB案をsakiyamaさんに提案して、最終的にB案に。推していた案だったので、やる気も一層高まり、うれしかったです。

──制作中、こだわったポイントを教えてください。

──制作中、こだわったポイントを教えてください。

こだわったのは、もう一度見たくなるような構成づくりです。視聴者にあれこれ想像して楽しんでもらうため、ネットで話題になることを狙いました。そのために、あえて一度見ただけでは分かりづらいストーリーにして、動画にはいろいろ仕掛けをつくりました。例えば、主人公のハルが最後にニヤリと笑うシーン。いまの職場に残るのか、それとも転職に乗り出すのか。ただ単に喜んだ顔や笑顔ではなく、見た人がいろんな“その後”を想像できるように、微妙な表情を表現してもらいました。

また動画の中盤、ため息をついて机に突っ伏したハルに、先輩社員がブラックの缶コーヒーを差し入れするシーンがあります。コンテの段階で私が「コーヒー」と注釈していたからだと思うのですが、sakiyamaさんがブラックの缶コーヒーに変換して、そのシーンを表現してくれました。私は特に意図せずコーヒーを要素として加えたのですが、仕上がりを見せてもらったとき、「ブラックコーヒー=ブラック企業を意味しているのでは?」と、思わずsakiyamaさんの意図を考察してしまいました。

実際のところ、そうした連想を抱かせるために描いたのかは定かではありませんが、そういう発見があると一気に面白くなりますよね。私の事例のように、制作者側が意図しないところでも視聴者に楽しんでもらえる動画になっていたらいいですね。

──世界観とマッチした、音楽も印象的でした。

もちろん、音楽にもこだわりました。転職を考える時期は業界的に30代前後が多いと仮定して、その世代の人たちに届きやすいボカロ調の曲にしようと決めていたんです。そこでsakiyamaさんが紹介してくれた、ボーカロイドプロデューサーのjohnさんに楽曲制作を依頼しました。主人公が女性ということで、歌い手には缶缶さんをアサインしていただき、リアル感を追求しました。おふたりとも表現者としてのレベルが高く、サンプル音源を聴いたときは「おっ」と言葉にできないほどの手応えを感じました。

そんな制作方法にこだわった背景には、テレビ番組制作の経験が影響しています。広告制作と番組制作を比べると、まず広告制作の一般的な流れは、完璧なコンテをつくり、各スタッフがそのコンテを100%実現するために仕事を進めていきます。それに対してテレビ番組では、30点くらいの企画があって、現場でディレクターが100点以上の番組にしていく。ときに、ネタになりそうな出来事が起これば企画を無視してかじを切り、250点の仕上がりに持っていくことも。その価値観がいまも好奇心として残っていて、今回の映像も現場のスタッフが100%おもしろいことで構成しようと思いました。ワクワクしたかったんです。

そんな制作方法にこだわった背景には、テレビ番組制作の経験が影響しています。広告制作と番組制作を比べると、まず広告制作の一般的な流れは、完璧なコンテをつくり、各スタッフがそのコンテを100%実現するために仕事を進めていきます。それに対してテレビ番組では、30点くらいの企画があって、現場でディレクターが100点以上の番組にしていく。ときに、ネタになりそうな出来事が起これば企画を無視してかじを切り、250点の仕上がりに持っていくことも。その価値観がいまも好奇心として残っていて、今回の映像も現場のスタッフが100%おもしろいことで構成しようと思いました。ワクワクしたかったんです。

とはいえ、私はデジタル系に移動して3年目、まだまだ未熟です。今回のコンテストもキャリアの長い広告系の人と同じ土俵で戦っても勝ち目がないと思い、テレビ的なつくり方を採用した面もあります。

──30点の企画を、現場で100点以上にする。普段の仕事でも、そのマインドはありますか。

特にWeb系の動画は予算も時間も潤沢に用意されていないことが多いです。そのなかで映像のクオリティーをいかに上げていくかが求められる。少しでも節約する必要があるため、クリエイティブディレクターやコピーライターを制作チームに引き入れられないことも。私は立場としてはプロデューサーですが、私自身がデジタルプランナーから企画をもらって膨らませ、現場のスタッフもアサインします。クリエイティブディレクターの役割は、ディレクターに一任することが多いです。現場で広告づくりをするという意味では、今回の映像づくりと似ているかもしれません。

──今後、デジタル動画広告の将来がどのようになると楽しいと思いますか。

以前、テレビ制作会社時代の上司に「おもしろいものはおもしろいもので認めなくてはダメだ」と言われたことがあり、それが心に残っています。いま、動画編集ツールの進化も手伝って、これまでは業界のタブーやセオリーで切り捨てられてきた内容の動画が、さまざまな制作者によってWeb上にアップされている状況になってきていて、まさに発掘する楽しさで溢れていると思います。

そして、そうしたセオリーやタブーをぶち壊した内容の動画がバズっている。国内だけでなく、グローバルに広がっている。デジタル動画の業界に、そうした新しい可能性を持った人たちがどんどん参入することを私は期待しています。サブカル好きとして、アンテナを張り続けていく予定です。 ──テレビ制作の経験とデジタルメディア好きが合わさって「センシティブ」は出来上がっているのですね。わざとわかりにくい内容にして視聴者にもう一度再生したくなるよう仕向ける作戦も、広告として新鮮に感じました。これから業界を目指す人はもちろん、キャリアを重ねた業界人にも参考になる内容だったと思います。本日は取材にご対応いただき、ありがとうございました!

──テレビ制作の経験とデジタルメディア好きが合わさって「センシティブ」は出来上がっているのですね。わざとわかりにくい内容にして視聴者にもう一度再生したくなるよう仕向ける作戦も、広告として新鮮に感じました。これから業界を目指す人はもちろん、キャリアを重ねた業界人にも参考になる内容だったと思います。本日は取材にご対応いただき、ありがとうございました!

映像の業界に足を踏み入れたのは、社会人2年目です。都内のテレビ番組制作会社に入社し、そこで6年と半年ほど働きました。最終的にはバラエティ番組のロケディレクターのポジションに就きました。そのうち、違う世界の映像制作に興味を持つようになり、高いレベルでクリエイティブができそうなADKアーツ(当時)に。同社は3年前にアサツーディ・ケイのクリエイティブソリューション事業セクターと経営統合し、社名こそ変わりましたが、私は入社後からずっとテレビCMの制作に携わり続けていました。

現在は主にデジタル媒体の動画制作を中心としたプロデューサー業務を担当しています。仕事の軸をテレビからデジタルに移して3年目です。テレビCM制作を軸に働いていた時の上司に、「自由度の高いデジタルコミュニケーションの方が実力を発揮できるのでは?」と勧められたのがきっかけとなりました。

──なぜ、そのようなアドバイスが上司から?

というのも、3年前にもBOVAに応募していて。取り組んだ課題は、福岡を拠点としたウエディングドレスショップのPR動画でした。内容を簡単に説明すると、とある女性が、ウエディングドレスを着た経験のない母親に、サプライズで試着の機会をプレゼントするというドキュメンタリーです。取材対象者は路上で声をかけて、たまたま探し出した人。私が企画から考え、テレビ番組風の映像に編集しました。すると、幸運にも協賛企業賞を獲得することができたんです。「広告」のセオリーにとらわれない自由な発想で、低予算でもクオリティーの高い映像を作れる人。恐縮ですが、当時の上司にはそのように評価してもらえたのだと思います。個人的にもデジタル系のサブカルがずっと好きだったので、前のめりにそのアドバイスを受け入れました。

去年は参加がかないませんでしたが、毎年コンテストには仕事以外の時間を使って取り組んでいます。自分の時間とお金を使うので、誰にもなにも言われず好きなようにできるのが魅力です。今回は、アニメーションを使ったMV(ミュージックビデオ)をつくることが目的でした。MV制作にはここ2、3年ずっと挑戦したいと思っていて、なにかあった時すぐにお声がけできるよう、仕事を一緒にしたいイラストレーターさんをリサーチしていたんです。

また、現在アニメーションやMVはWebとの相性が良くて、とても人気で、世界中で再生回数が伸びている状況です。その影響もあり、ADKクリエイティブ・ワンの仕事でも「アニメーションでつくったMVのような広告動画を制作してほしい」とリクエストいただくことが、たまにあるんです。しかしながら、私にはアニメーションもMV制作も経験がなかったので、どのように進行するのか具体的なイメージが思い浮かばなかった。コンテストを通して制作の流れを把握し、それを実践で活かしていこうと考えたんです。

まず大前提だったのは、イラストレーターのsakiyamaさんと課題に取り組むことでした。それまで知り合いではなかったのですが、ダークな毒っ気とユーモアが共存したイラストのタッチに以前から魅了されていて、SNSを通じてBOVAの件に協力いただけるようお誘いしていたんです。一度、個展にも伺いました。

ですので、どの課題にするかはsakiyamaさんの持ち味を活かし、なおかつMV風に落とし込めるものを選びました。マスメディアンの課題にした決め手は、転職と恋愛が似ていると感じ、音楽で表現しやすいと思ったから。ある日、人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」の広告をWebで見て、「転職で悩んでいる女性が擬人化された職業たちにモテまくる」という絵が頭に浮かんできたんです。「自分では気づきにくい、自分の可能性」というテーマにも好感を持ちました。手堅いA案と挑戦的なB案をsakiyamaさんに提案して、最終的にB案に。推していた案だったので、やる気も一層高まり、うれしかったです。

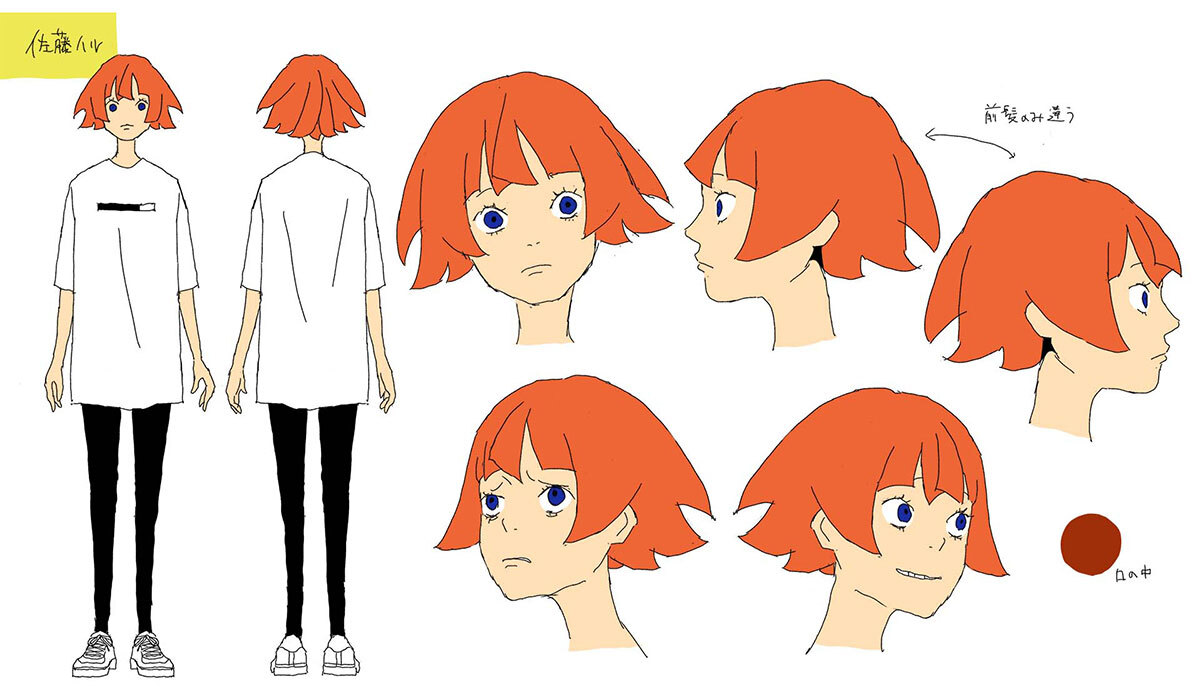

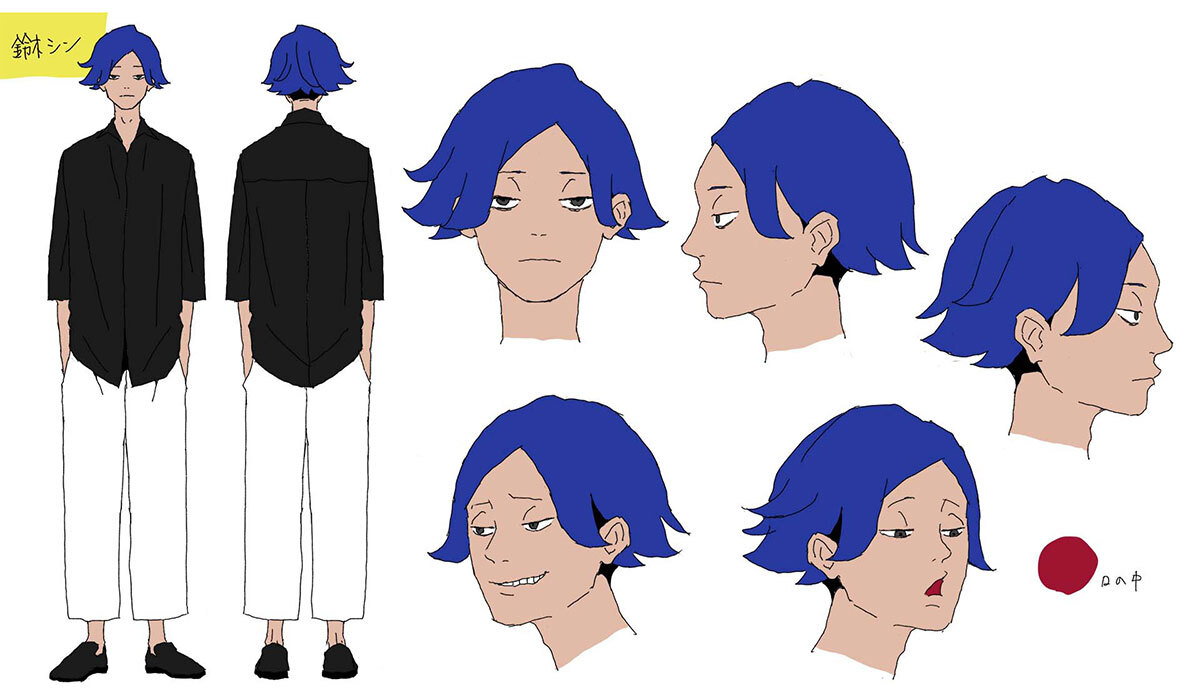

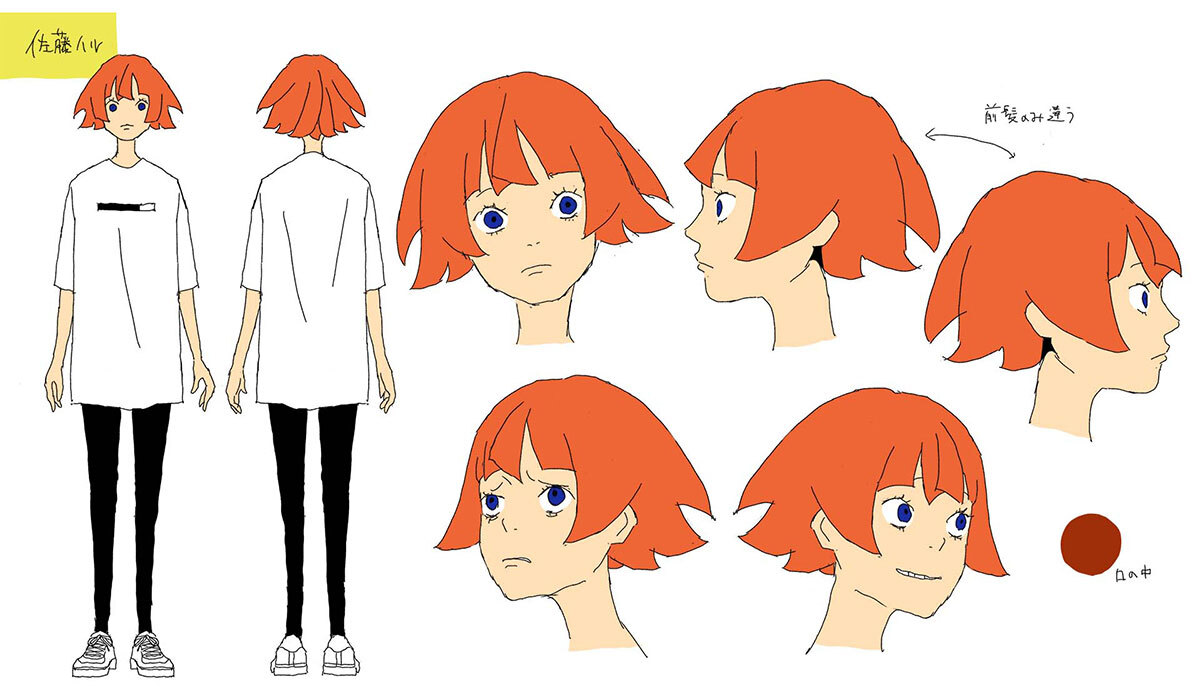

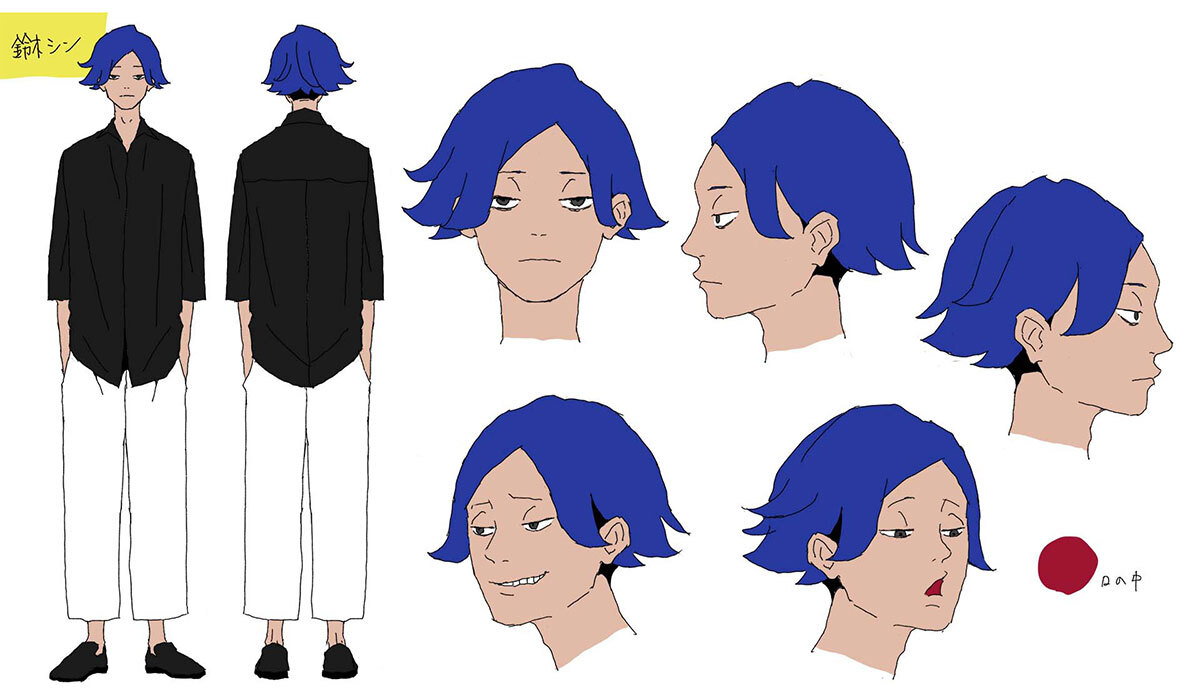

イラストレーター sakiyamaさんによる設定画

こだわったのは、もう一度見たくなるような構成づくりです。視聴者にあれこれ想像して楽しんでもらうため、ネットで話題になることを狙いました。そのために、あえて一度見ただけでは分かりづらいストーリーにして、動画にはいろいろ仕掛けをつくりました。例えば、主人公のハルが最後にニヤリと笑うシーン。いまの職場に残るのか、それとも転職に乗り出すのか。ただ単に喜んだ顔や笑顔ではなく、見た人がいろんな“その後”を想像できるように、微妙な表情を表現してもらいました。

また動画の中盤、ため息をついて机に突っ伏したハルに、先輩社員がブラックの缶コーヒーを差し入れするシーンがあります。コンテの段階で私が「コーヒー」と注釈していたからだと思うのですが、sakiyamaさんがブラックの缶コーヒーに変換して、そのシーンを表現してくれました。私は特に意図せずコーヒーを要素として加えたのですが、仕上がりを見せてもらったとき、「ブラックコーヒー=ブラック企業を意味しているのでは?」と、思わずsakiyamaさんの意図を考察してしまいました。

実際のところ、そうした連想を抱かせるために描いたのかは定かではありませんが、そういう発見があると一気に面白くなりますよね。私の事例のように、制作者側が意図しないところでも視聴者に楽しんでもらえる動画になっていたらいいですね。

──世界観とマッチした、音楽も印象的でした。

もちろん、音楽にもこだわりました。転職を考える時期は業界的に30代前後が多いと仮定して、その世代の人たちに届きやすいボカロ調の曲にしようと決めていたんです。そこでsakiyamaさんが紹介してくれた、ボーカロイドプロデューサーのjohnさんに楽曲制作を依頼しました。主人公が女性ということで、歌い手には缶缶さんをアサインしていただき、リアル感を追求しました。おふたりとも表現者としてのレベルが高く、サンプル音源を聴いたときは「おっ」と言葉にできないほどの手応えを感じました。

最後に、動画の内容とバランスをとって、キャッチコピーは伝わりやすい「あなたは魅力で満ちている。」というダイレクトなメッセージにしました。広告って、やはり基本的には見られないもの。それなのにあえて内容をわかりにくくしたので、広告として機能するか不安もありました。結果的には満足する出来になり、良かったと思っています。

──制作にあたり、特に意識していたことはありますか。

意識していたのは、制作に携わるクリエイターそれぞれが考える100点の成果物をつくってもらうことです。したがって、私が担当したのは原案を考えるところまで。そこから先の制作はクリエイター陣にお任せしました。例えるなら、この作品は、具材ごとに煮て最後ひとつの料理として完成する筑前煮でしょうか。好きに料理してくださいといった感じで、クリエイターの持ち味を活かした仕事を組み合わせ、100点以上の映像になるよう努めました。ディレクターやクリエイティブディレクターは立てていません。

クリエイターに動画制作への参加を依頼した際に用いた企画書

とはいえ、私はデジタル系に移動して3年目、まだまだ未熟です。今回のコンテストもキャリアの長い広告系の人と同じ土俵で戦っても勝ち目がないと思い、テレビ的なつくり方を採用した面もあります。

──30点の企画を、現場で100点以上にする。普段の仕事でも、そのマインドはありますか。

特にWeb系の動画は予算も時間も潤沢に用意されていないことが多いです。そのなかで映像のクオリティーをいかに上げていくかが求められる。少しでも節約する必要があるため、クリエイティブディレクターやコピーライターを制作チームに引き入れられないことも。私は立場としてはプロデューサーですが、私自身がデジタルプランナーから企画をもらって膨らませ、現場のスタッフもアサインします。クリエイティブディレクターの役割は、ディレクターに一任することが多いです。現場で広告づくりをするという意味では、今回の映像づくりと似ているかもしれません。

──今後、デジタル動画広告の将来がどのようになると楽しいと思いますか。

以前、テレビ制作会社時代の上司に「おもしろいものはおもしろいもので認めなくてはダメだ」と言われたことがあり、それが心に残っています。いま、動画編集ツールの進化も手伝って、これまでは業界のタブーやセオリーで切り捨てられてきた内容の動画が、さまざまな制作者によってWeb上にアップされている状況になってきていて、まさに発掘する楽しさで溢れていると思います。

そして、そうしたセオリーやタブーをぶち壊した内容の動画がバズっている。国内だけでなく、グローバルに広がっている。デジタル動画の業界に、そうした新しい可能性を持った人たちがどんどん参入することを私は期待しています。サブカル好きとして、アンテナを張り続けていく予定です。