24時間の最後の2分で、ゴールドの扉が開いた 【Young Spikes Digital 2022 GOLD】ADKクリエイティブ・ワン 有田絢音さん、FACT 中村心さん

いままでのやり方では何も動かせない、そんな時代になった。社会の変化は速く、予測できない事態を生み、環境破壊、格差・差別、分断をはじめ人類が取り組むべきソーシャル・イシューはますます複雑化している。いまこそ、「別解」を求める必要性を感じている方も多いだろう。そう、あらためて創造力や発想力といった脳力が求められているのだ。そこで、クリエイターの頭のなかをのぞき、その秘密を解いてみようと考えた。旬のクリエイターをお招きし、元博報堂・クリエイティブディレクターの黒澤晃がインタビューしていく新シリーズ<クリ旬>がスタートしました。第2回目は、2022年ヤングスパイクス・ゴールド受賞の有田絢音(ありたあやね)さん、中村心(なかむらしん)さん。

──ゴールド受賞おめでとうございます! まず、有田さんからお話を伺います。いつから広告業を目指しましたか。

有田:大学3年時にインターンでADKに行ってからです。地方の大学でのんびりとしていて、広告をつくる人がいると、考えたこともありませんでした。教授に、発想力が豊かだから広告向いているかも、ADKっていう会社があるよ、と言われて、それなら…と応募してみた。そうしたら、めちゃくちゃ楽しかった。

3日間かなりハードなインターンでしたが、それでも楽しくて、これならもし才能なくても頑張れるなと思ったんです。とにかく楽しすぎて、才能があるかとか、向いてるかとかはわかりませんでしたが、この仕事ならやっていける!やってみたい!と思いました。それまでは広告の勉強もしたことがなく、そこが私のスタートラインでした。

──ADKに入社してからはどうでした?

有田:最初の配属は、メディアビジネス本部、通称、「局担」でした。当時のADKは、新人のクリエイティブ配属はなくて、3年経ったら転局試験を受けられるシステムでした。

──そして、3年目でクリエイティブへのチャンスがやってきた。

有田:そうです。局担の仕事をしながら、公募に出した作品を先輩にいろいろ見てもらったりして、転局試験に挑みました。すごい難関でしたが、なんとか受かりました。大袈裟かもしれませんが、クリエイティブ志望だっただけに、やっと人生が始まった感じでした(笑)。 ──中村さんは新人の時から、デザイナー採用でクリエイティブ配属ですよね。有田さんとは違って、入社後の職種が定まっています。大学時代からもうやるべきことは見えていましたか。

──中村さんは新人の時から、デザイナー採用でクリエイティブ配属ですよね。有田さんとは違って、入社後の職種が定まっています。大学時代からもうやるべきことは見えていましたか。

中村:大学ではプロダクトデザイン専攻でした。ものをつくって直接ユーザーに影響を与えることが素敵だなと思って勉強していました。しかし、生み出したものを世の中にどう伝えるか、コミュニケーション領域に興味が徐々に移っていって、つくることも楽しいけど、どう伝えるかをもっとやってみたいと思うようになりました。

それで、大学院から専攻を変えて、コミュニケーションデザインを勉強したり、グラフィックデザインの勉強もそこから始めました。大学院2年間では足りず、1年留学しました。その間にADKのインターンに参加して、有田さんと同じハードな思いを味わい…(笑)。でも、楽しかったです。 ──ADKのインターンは人を覚醒させるものがありますね(笑)。そこでおふたりは出会われたのですか。

──ADKのインターンは人を覚醒させるものがありますね(笑)。そこでおふたりは出会われたのですか。

中村: ADKは最終プレゼンでクライアントが来社するので、なんとか捻り出さないといけない状況に置かれます。有田さんに会ったのはインターンではないです。年次が違うので。僕は学生生活が長かったので、有田さんの方が会社の先輩ですが、年は僕の方が上です。

中村:僕の場合は会社から受けなさいと言われたことはなかったです。FACT代表の三寺雅人ECD(エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター)をはじめ、上司の方々がグローバルアワードを獲られていたこともあり、海外賞に関心はありました。入社してまだ3カ月ほどの頃、NEW STARS(AD STARS主催のヤングコンペ)の本戦に参加する機会があったんです。たまたま相方がいないプランナーの方がいて、運良く繋いでいただいて。ヤングコンペを意識したのは、そのあたりが入口かもしれないです。

有田:私は先輩が応募しているのを知っていて、ずっといいなと思っていました。

──自主的な興味があったんですね。そして、どのようにペアを組みましたか。

有田:私が誘いました。一緒にやりませんか、とメールを打って。中村さんはモチベーションが合いそうな気がしていたんです。私はスイッチが入ると、とことん突きつめてしまうタイプなんです。中村さんもこだわり始めるとストイックな人なんだろうなぁという印象があって、一緒にやってみたい!と思いました。

作品を見て決めたのではなく、周りの噂とか共通の先輩に、「どういう人?」って聞いてみたりして情報を収集しました。デザイナーってクリエイティブネイティブだし、ブティックにいるし、キラキラしていて、そう気軽には声かけづらかったんですけど。

中村:確かに、とても腰の低い、めちゃくちゃ長いメールが来ました(笑)。本当に、もしよろしければ…みたいな。先輩なのにそんなに腰を低くしなくてもいいのに…と感じつつ、すごく熱い想いにあふれてました。

──心動かされたメールだったんですね。

中村:まさに。

有田:良かったです(笑)。

中村:グループ全体を見てもアートディレクター職の若手は多くなく、みんな誰と組もうか、悩んでいるんです。有田さんは、応募開始までまだ2カ月ほどもある、世間ではヤングカンヌのヤの字も聞かない頃にメールをくれて、この人の気合いはすごいなって感じました。有田さんからメールが来なかったら、僕は参加していたかどうかわからないです。

──クリエイティブにとって、パートナーはとてもとても大事ですよね。

有田:予選の準備として、3週間前から「1週間でつくる」を3回やりました。それを通して、合わなかったらやめる、という判断をお互いにしてもいいと合意していました。ペアを変えてもいいことにはなっていた。でも、3回やって、いけそうだなと思いました。 ──考える時はどういうふうにしました? 場所とか、方法とか。

──考える時はどういうふうにしました? 場所とか、方法とか。

中村:僕はどこでも自分が集中さえできればいいんですが、有田さんが閉鎖的なところ、狭いところが苦手だったので、弊社のこのオフィスを使うことが多かったです。

有田:この壁でアイデアを広げて、あのソファで休んでという感じです。最初、2人でオリエンの印象をブレストして、方向性を見つけて、そのあと個人個人で考えて、ディスカッションして、を繰り返しました。

有田:クライアントの意向がないぶん、方向性については、最初のブレストでバシッと決めました。グローバルコンペということもあり、勝ち筋はあると思っていました。いかにビジュアルを強くするか、いかにシンプルに伝わるものにするか。

中村:パーセプション(生活者の認知)を明確に変えられるか。バックグラウンド、言語の違う審査員が見ても、人の認知転換が起こり、人が動くイメージができるか、が大きなポイントだと思いました。こういう未来になったらいいをちゃんと提示すること。

有田:オリエン見て、素直にどう思ったか、を最初、充分に話したことが良かった。そこがずれると後から辛いことになるので。今回は、コロナワクチン接種の推奨がテーマでしたが、2人とも、「ワクチン打つのが絶対善って感じで進めるのはいやだね」ということで共通していた。そこは最後まで大事にしたし、大事にしてよかったなと思います。

──実際やってみてどうでしたか。これは、もう「やばい」と思ったことありました?

中村:ずっと思ってました(笑)。

有田:めちゃくちゃ不安でした。言ってしまえば、私たちの企画はオリエン返し。ワクチンの安全性を広告してというオリエンに、「それじゃ人の心は動きませんよ」という返しです。正しさを訴求されても人の心は動かないことは社会心理学でも証明されているし、自分たちもそうだと思っているけれど、バックグラウンドの違う審査員たちにそれが伝わるのかどうか…。一か八か感はありました。

──コロナで亡くなられた方を登場させる。そのアイデアのキレに自信はありましたか?

有田:世の中で絶対に話題になると思いましたし、ひとつ抜けた感じはありました。

中村:まっとうに、SNSなどの情報の真偽を問うようなやり方、それを可視化するようなアイデアもあったと思いますが、それはやらなかった。

有田:過去の感染病もワクチンが抑えてきたことを根拠にして、接種を推奨するやり方とかもあった。でも、けっこう思いつくアイデアだよねと2人で話しました。そのなかで、このアイデアだけは全然視点が違うのでいいかも、17チームのうち、このアイデアだけは正しさ訴求からアプローチしていないかも、と予想していました。

中村:有田さんが言ったように、正しいことを正しいからやりなさい、と言ったところで人は動かない。そこは終始、ブレなかった。

有田:特にデジタル部門なので、エコーチェンバーが働くというか。例えばTwitterを使うとして、正しさを訴求してもリツイートしてくれるのはきっと賛成している人だけになってしまうので、反対派の人たちにまで情報が届かない。だから、自分たちのアイデアを信じようと。

──アイデアは気づかせる力そのものだから、強ければ強いほど、エコーチェンバーの壁を越えて伝わっていきます。おふたりのアイデアはまさにその典型だと思います。ところで、一番大変だったことはなんでしたか。

中村:制限時間が普通の仕事よりも圧倒的に短いので、体力の問題はありました。本戦は、25時間で、うち1時間がブリーフィング。本当にまる1日勝負、時間との戦いです。あと、デジタル部門は、審査員へのプレゼンがなかったこと。オリエンを聞くまではあると思っていました。

有田:国内予選はあったし、いつもの年はあったので、当然あると思っていたら、なかった。

中村:プレゼンありの場合はスライド10枚使えることが多いので、その形式で練習していました。それなのに、蓋を開けてみたらプレゼンはないし、アウトプットもワンボードでやってくださいと言われて、あれ全然違う!って(笑)。

有田:しかも、個人的にはワンボードの方が難しかった。私にとって第二言語である英語で要約するのは、長く書くより難しくて、文字数制限もあって、すごく大変でした。プレゼンがないからワンボードでちゃんと伝えないといけない。もっと文字数書かせてくれ~!とは思いました。 ──ワクチンの開発が間に合わず、亡くなってしまった有名人を出して、今のあなたたちにはワクチンという選択肢があるんですよとメッセージする。AIで復活させて、その方のSNSアカウントが突然、動き出す。説得力があって意外性があるアイデアですが、そこには「死者の尊厳」という倫理的な問題もあります。

──ワクチンの開発が間に合わず、亡くなってしまった有名人を出して、今のあなたたちにはワクチンという選択肢があるんですよとメッセージする。AIで復活させて、その方のSNSアカウントが突然、動き出す。説得力があって意外性があるアイデアですが、そこには「死者の尊厳」という倫理的な問題もあります。

有田:そのテーマは深く考えました。すぐに思い付く日本の事例でも、紅白歌合戦の美空ひばりさんなど、「死」を題材にしたコンテンツやAI技術を使った「死者」にまつわる企画が注目を集め、賛否が分かれていました。死者はもう何も言えない状況で、本意かどうかわからない言葉やものを他者につくられたくないかもしれない。そこがいちばん大きい問題だと認識していました。

だから、自分たちはそこをクリアして、いけるっていうところまで詰めました。生前、ワクチンが完成していたらいいと言っていたとか、遺族がもし生存していたらワクチンを打つはずだと思っているとか。亡くなられたご本人がAIで復活するだけではなく、ちゃんと、近しい方々の合意の上で進めていることが分かるように、動画では家族と一緒に出てもらうことにもしました。そういう状況をつくって、世の中にきちんとケアした文脈で流そうと考えていました。

中村:入社直後はアートディレクターってどういう職業なんだろう、どういう人をロールモデルにしたらいいんだろう、と考えた時期がありました。広告として世の中に広く影響を与える、絵の力で強い企画を実現している、そんな人に憧れがあった。

でも、実務に携わってみると、従来型の広告だけではなくて、地域の課題を解決するとか、商品開発・設計するとか、ブランディングという上流を手がけるとか、いろいろなことができるとわかってきました。今は、広告コミュニケーションを広義にとらえて、いろんな領域でアートディレクションの力で世の中を良くできるクリエイターになれたらいいなと思っています。でも、なかなか、うまくいかなくて、日々もがいています。

有田:最近やっと言語化できたんですけど、「常識をアップデートする」をやりたい。そういうクリエイターになりたい。父親が英語ができて、日本ではこういうふうにメディアが取り上げてるけど、海外ではこうだよと教えてくれたり。私もバックパッカーをしたりして、日本で生きていて窮屈だなと思うこともあります。例えばジェンダーの問題など、こうあるべきの常識があることで生きづらくなることがある。

広告は生活の動線に入り込んで、人のアテンションを獲得するものだと思うので、常識を動かせる可能性があると信じています。常識のアップデートで、生きづらさを少しでも減らしていきたいという気持ちがあります。

──中村さんや有田さんが言うように、社会をよくすることが広告の大きな役割としてできるようになるといいですね。広告を目指す若い人が減っていると言われていますが、広告にそういう役割を感じにくいからかもしれません。ネットでは質の良くない広告も繰り返し出てきたりしています。

中村:邪魔なものと思われても仕方がないものもあります。

有田:とにかくアテンションを取ればいい!みたいな感じで、見る人の気持ちやメディア・コンテンツの文脈を無視してしまっている広告もありますよね。本当は、広告ってそういうものじゃないのに。

──PVとかも数量だけじゃなくて解釈が必要ですよね。

有田:訪問者と読者は違うって、まさにそういうことだと思います。

有田:意識的にそうするようにしています、という感じかもしれないです。自分は、企画考えて、コピー考えて、映像考えて、いろいろ考えて、いちばん最高打点が高くなるところを探すみたいなやり方をしています。

──最近のコピーライターにはそういうタイプもいますよね。キャッチを最後につける、画竜点睛みたいなやり方。

有田:そう、そのタイプなのでいつも怒られるんです。本戦も、締切2分前にキャッチを変更したんです、しかも仮で入れていたものより倍ぐらい長いものに…。初めて険悪になりかけました。無言で、スマホで時間見せられて、ああ、ついに怒らせたな、やっちゃったと思って。

中村:レイアウトが2分前に変わるっていう、もし間に合わなかったらこの24時間がゼロになるとこだったから、危なかった…。

有田:本当に悩んでしまって…。

中村:でもその悩みがあったからこそ結果がついてきて、今があるので良かった。

有田:本当にありがとうございました。

中村:いえいえ。

──たまに起こることとは言え、2分前はかなりすごいですね(笑)。

中村:キャッチの長さも変われば、ショルダーコピーも変わる。痺れました。

有田:仮題としては、「A message from the dead.」と入れていたんです。絵も含めて、全体を見たらパッと企画の概要がわかるようにしていました。キャッチというよりタイトルです。ただ、審査について考えたときに、本戦に進んでいる17チームの課題は、1枚1枚きちんと見てくれるだろうって判断して。もっと人の思いを汲んだほうがいいなと感じて、結局、「Get Vaccine For Their Sake.」にしました。「for one’s sake」って、英語だと詩的な響きがあるから、そのほうがその人のことを思っている感じが出るので。ずっとモヤモヤしていたんですけど、変えてもらいました。

中村:コピーを直して終わりじゃなくて、応募フォームを別に書かなくてはいけなくて。本当に危なかった。

有田:そうだ、それも任せてたんだ! 時間ぴったりに出したんですよね。で、出したら一瞬で「SITE CLOSED」になって、あれは怖かったですね。

中村:でも、それで企画が良くなったことも確かなのが、僕らの仕事のスリリングなところです(笑)。

いいアイデアは諦めない人のところに降りてくる──昔、先輩のクリエイターに言われた言葉を思い出した。締め切り2分前のキャッチの変更。聞いている方もドキドキした。しかし、その常識はずれの粘着が、広告の質を輝かせることがある。いや、世の中に鮮やかな印象の広告はすべて、そんなつくり手の執念が支えていると言っていい。いままでにない可能性を見つける仕事。社会を良くし幸せをつくる仕事。お二人にはぜひ、そんな仕事をどんどん生み出していってほしいと思った。よろしくお願いしますね!

有田:大学3年時にインターンでADKに行ってからです。地方の大学でのんびりとしていて、広告をつくる人がいると、考えたこともありませんでした。教授に、発想力が豊かだから広告向いているかも、ADKっていう会社があるよ、と言われて、それなら…と応募してみた。そうしたら、めちゃくちゃ楽しかった。

3日間かなりハードなインターンでしたが、それでも楽しくて、これならもし才能なくても頑張れるなと思ったんです。とにかく楽しすぎて、才能があるかとか、向いてるかとかはわかりませんでしたが、この仕事ならやっていける!やってみたい!と思いました。それまでは広告の勉強もしたことがなく、そこが私のスタートラインでした。

──ADKに入社してからはどうでした?

有田:最初の配属は、メディアビジネス本部、通称、「局担」でした。当時のADKは、新人のクリエイティブ配属はなくて、3年経ったら転局試験を受けられるシステムでした。

──そして、3年目でクリエイティブへのチャンスがやってきた。

有田:そうです。局担の仕事をしながら、公募に出した作品を先輩にいろいろ見てもらったりして、転局試験に挑みました。すごい難関でしたが、なんとか受かりました。大袈裟かもしれませんが、クリエイティブ志望だっただけに、やっと人生が始まった感じでした(笑)。

ADKクリエイティブ・ワン クリエイティブ本部 第1クリエイティブ局 細川ルーム 有田絢音さん

1995年兵庫県生まれ。2017年ADK入社。4年半のタイム局担を経て、2020年より現職。2022年ヤングスパイクス デジタル部門日本代表 / 本戦GOLD。2021年NEW STARS クリスタル。

1995年兵庫県生まれ。2017年ADK入社。4年半のタイム局担を経て、2020年より現職。2022年ヤングスパイクス デジタル部門日本代表 / 本戦GOLD。2021年NEW STARS クリスタル。

中村:大学ではプロダクトデザイン専攻でした。ものをつくって直接ユーザーに影響を与えることが素敵だなと思って勉強していました。しかし、生み出したものを世の中にどう伝えるか、コミュニケーション領域に興味が徐々に移っていって、つくることも楽しいけど、どう伝えるかをもっとやってみたいと思うようになりました。

それで、大学院から専攻を変えて、コミュニケーションデザインを勉強したり、グラフィックデザインの勉強もそこから始めました。大学院2年間では足りず、1年留学しました。その間にADKのインターンに参加して、有田さんと同じハードな思いを味わい…(笑)。でも、楽しかったです。

FACT ジュニアアートディレクター・デザイナー 中村心さん

1994年福岡県生まれ。2019年ADK クリエイティブ・ワンに入社。2021年よりFACTへ参画。2022年ヤングスパイクス デジタル部門日本代表 / 本戦GOLD。

1994年福岡県生まれ。2019年ADK クリエイティブ・ワンに入社。2021年よりFACTへ参画。2022年ヤングスパイクス デジタル部門日本代表 / 本戦GOLD。

中村: ADKは最終プレゼンでクライアントが来社するので、なんとか捻り出さないといけない状況に置かれます。有田さんに会ったのはインターンではないです。年次が違うので。僕は学生生活が長かったので、有田さんの方が会社の先輩ですが、年は僕の方が上です。

熱意あるメールを受けてパートナーへ

──そうなんですね。では、いよいよ、ふたりがヤングスパイクスに応募したきっかけをお聞きしようと思います。中村:僕の場合は会社から受けなさいと言われたことはなかったです。FACT代表の三寺雅人ECD(エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター)をはじめ、上司の方々がグローバルアワードを獲られていたこともあり、海外賞に関心はありました。入社してまだ3カ月ほどの頃、NEW STARS(AD STARS主催のヤングコンペ)の本戦に参加する機会があったんです。たまたま相方がいないプランナーの方がいて、運良く繋いでいただいて。ヤングコンペを意識したのは、そのあたりが入口かもしれないです。

有田:私は先輩が応募しているのを知っていて、ずっといいなと思っていました。

──自主的な興味があったんですね。そして、どのようにペアを組みましたか。

有田:私が誘いました。一緒にやりませんか、とメールを打って。中村さんはモチベーションが合いそうな気がしていたんです。私はスイッチが入ると、とことん突きつめてしまうタイプなんです。中村さんもこだわり始めるとストイックな人なんだろうなぁという印象があって、一緒にやってみたい!と思いました。

作品を見て決めたのではなく、周りの噂とか共通の先輩に、「どういう人?」って聞いてみたりして情報を収集しました。デザイナーってクリエイティブネイティブだし、ブティックにいるし、キラキラしていて、そう気軽には声かけづらかったんですけど。

中村:確かに、とても腰の低い、めちゃくちゃ長いメールが来ました(笑)。本当に、もしよろしければ…みたいな。先輩なのにそんなに腰を低くしなくてもいいのに…と感じつつ、すごく熱い想いにあふれてました。

──心動かされたメールだったんですね。

中村:まさに。

有田:良かったです(笑)。

中村:グループ全体を見てもアートディレクター職の若手は多くなく、みんな誰と組もうか、悩んでいるんです。有田さんは、応募開始までまだ2カ月ほどもある、世間ではヤングカンヌのヤの字も聞かない頃にメールをくれて、この人の気合いはすごいなって感じました。有田さんからメールが来なかったら、僕は参加していたかどうかわからないです。

──クリエイティブにとって、パートナーはとてもとても大事ですよね。

有田:予選の準備として、3週間前から「1週間でつくる」を3回やりました。それを通して、合わなかったらやめる、という判断をお互いにしてもいいと合意していました。ペアを変えてもいいことにはなっていた。でも、3回やって、いけそうだなと思いました。

アジア最大の国際広告賞「スパイクスアジア」。そのなかで、30歳以下の2人1組の各国代表がアイデアを24時間で競い合うのが「ヤングスパイクス」。日本代表は日本予選を経て選出され、2022年は4部門8組の16名が、グローバルコンペの場へ。有田さん・中村さんペアがゴールド(最高賞)を獲得したデジタル部門の課題は「新型コロナワクチンについて、どのようにデジタルプラットフォームやソーシャルメディアにおける誤情報を解明し、ワクチン接種を推奨すれば良いか。」であった。写真は有田さん・中村さんペアの受賞企画作品「#Get Vaccine For Their Sake」。ワクチン開発が間に合わず亡くなった有名人をAIで復活させ、「私の時代とは違って、いまはワクチンを打つという選択肢がある。いま一度、じっくり考えてみて。」と訴求します。

中村:僕はどこでも自分が集中さえできればいいんですが、有田さんが閉鎖的なところ、狭いところが苦手だったので、弊社のこのオフィスを使うことが多かったです。

有田:この壁でアイデアを広げて、あのソファで休んでという感じです。最初、2人でオリエンの印象をブレストして、方向性を見つけて、そのあと個人個人で考えて、ディスカッションして、を繰り返しました。

自分たちのアイデアを信じて

──通常の仕事はクライアントのオリエンが明確にあって、ブランドか、プロモーションか、などの方向性が決まっている。オリエンにある程度、企画が含まれている。今回は違いますよね。有田:クライアントの意向がないぶん、方向性については、最初のブレストでバシッと決めました。グローバルコンペということもあり、勝ち筋はあると思っていました。いかにビジュアルを強くするか、いかにシンプルに伝わるものにするか。

中村:パーセプション(生活者の認知)を明確に変えられるか。バックグラウンド、言語の違う審査員が見ても、人の認知転換が起こり、人が動くイメージができるか、が大きなポイントだと思いました。こういう未来になったらいいをちゃんと提示すること。

有田:オリエン見て、素直にどう思ったか、を最初、充分に話したことが良かった。そこがずれると後から辛いことになるので。今回は、コロナワクチン接種の推奨がテーマでしたが、2人とも、「ワクチン打つのが絶対善って感じで進めるのはいやだね」ということで共通していた。そこは最後まで大事にしたし、大事にしてよかったなと思います。

──実際やってみてどうでしたか。これは、もう「やばい」と思ったことありました?

中村:ずっと思ってました(笑)。

有田:めちゃくちゃ不安でした。言ってしまえば、私たちの企画はオリエン返し。ワクチンの安全性を広告してというオリエンに、「それじゃ人の心は動きませんよ」という返しです。正しさを訴求されても人の心は動かないことは社会心理学でも証明されているし、自分たちもそうだと思っているけれど、バックグラウンドの違う審査員たちにそれが伝わるのかどうか…。一か八か感はありました。

──コロナで亡くなられた方を登場させる。そのアイデアのキレに自信はありましたか?

有田:世の中で絶対に話題になると思いましたし、ひとつ抜けた感じはありました。

中村:まっとうに、SNSなどの情報の真偽を問うようなやり方、それを可視化するようなアイデアもあったと思いますが、それはやらなかった。

有田:過去の感染病もワクチンが抑えてきたことを根拠にして、接種を推奨するやり方とかもあった。でも、けっこう思いつくアイデアだよねと2人で話しました。そのなかで、このアイデアだけは全然視点が違うのでいいかも、17チームのうち、このアイデアだけは正しさ訴求からアプローチしていないかも、と予想していました。

中村:有田さんが言ったように、正しいことを正しいからやりなさい、と言ったところで人は動かない。そこは終始、ブレなかった。

有田:特にデジタル部門なので、エコーチェンバーが働くというか。例えばTwitterを使うとして、正しさを訴求してもリツイートしてくれるのはきっと賛成している人だけになってしまうので、反対派の人たちにまで情報が届かない。だから、自分たちのアイデアを信じようと。

──アイデアは気づかせる力そのものだから、強ければ強いほど、エコーチェンバーの壁を越えて伝わっていきます。おふたりのアイデアはまさにその典型だと思います。ところで、一番大変だったことはなんでしたか。

中村:制限時間が普通の仕事よりも圧倒的に短いので、体力の問題はありました。本戦は、25時間で、うち1時間がブリーフィング。本当にまる1日勝負、時間との戦いです。あと、デジタル部門は、審査員へのプレゼンがなかったこと。オリエンを聞くまではあると思っていました。

有田:国内予選はあったし、いつもの年はあったので、当然あると思っていたら、なかった。

中村:プレゼンありの場合はスライド10枚使えることが多いので、その形式で練習していました。それなのに、蓋を開けてみたらプレゼンはないし、アウトプットもワンボードでやってくださいと言われて、あれ全然違う!って(笑)。

有田:しかも、個人的にはワンボードの方が難しかった。私にとって第二言語である英語で要約するのは、長く書くより難しくて、文字数制限もあって、すごく大変でした。プレゼンがないからワンボードでちゃんと伝えないといけない。もっと文字数書かせてくれ~!とは思いました。

有田:そのテーマは深く考えました。すぐに思い付く日本の事例でも、紅白歌合戦の美空ひばりさんなど、「死」を題材にしたコンテンツやAI技術を使った「死者」にまつわる企画が注目を集め、賛否が分かれていました。死者はもう何も言えない状況で、本意かどうかわからない言葉やものを他者につくられたくないかもしれない。そこがいちばん大きい問題だと認識していました。

だから、自分たちはそこをクリアして、いけるっていうところまで詰めました。生前、ワクチンが完成していたらいいと言っていたとか、遺族がもし生存していたらワクチンを打つはずだと思っているとか。亡くなられたご本人がAIで復活するだけではなく、ちゃんと、近しい方々の合意の上で進めていることが分かるように、動画では家族と一緒に出てもらうことにもしました。そういう状況をつくって、世の中にきちんとケアした文脈で流そうと考えていました。

広告には、常識を動かす可能性がある

──突然ですが、未来の話です。どういうクリエイターになりたいと思いますか。中村:入社直後はアートディレクターってどういう職業なんだろう、どういう人をロールモデルにしたらいいんだろう、と考えた時期がありました。広告として世の中に広く影響を与える、絵の力で強い企画を実現している、そんな人に憧れがあった。

でも、実務に携わってみると、従来型の広告だけではなくて、地域の課題を解決するとか、商品開発・設計するとか、ブランディングという上流を手がけるとか、いろいろなことができるとわかってきました。今は、広告コミュニケーションを広義にとらえて、いろんな領域でアートディレクションの力で世の中を良くできるクリエイターになれたらいいなと思っています。でも、なかなか、うまくいかなくて、日々もがいています。

有田:最近やっと言語化できたんですけど、「常識をアップデートする」をやりたい。そういうクリエイターになりたい。父親が英語ができて、日本ではこういうふうにメディアが取り上げてるけど、海外ではこうだよと教えてくれたり。私もバックパッカーをしたりして、日本で生きていて窮屈だなと思うこともあります。例えばジェンダーの問題など、こうあるべきの常識があることで生きづらくなることがある。

広告は生活の動線に入り込んで、人のアテンションを獲得するものだと思うので、常識を動かせる可能性があると信じています。常識のアップデートで、生きづらさを少しでも減らしていきたいという気持ちがあります。

──中村さんや有田さんが言うように、社会をよくすることが広告の大きな役割としてできるようになるといいですね。広告を目指す若い人が減っていると言われていますが、広告にそういう役割を感じにくいからかもしれません。ネットでは質の良くない広告も繰り返し出てきたりしています。

中村:邪魔なものと思われても仕方がないものもあります。

有田:とにかくアテンションを取ればいい!みたいな感じで、見る人の気持ちやメディア・コンテンツの文脈を無視してしまっている広告もありますよね。本当は、広告ってそういうものじゃないのに。

──PVとかも数量だけじゃなくて解釈が必要ですよね。

有田:訪問者と読者は違うって、まさにそういうことだと思います。

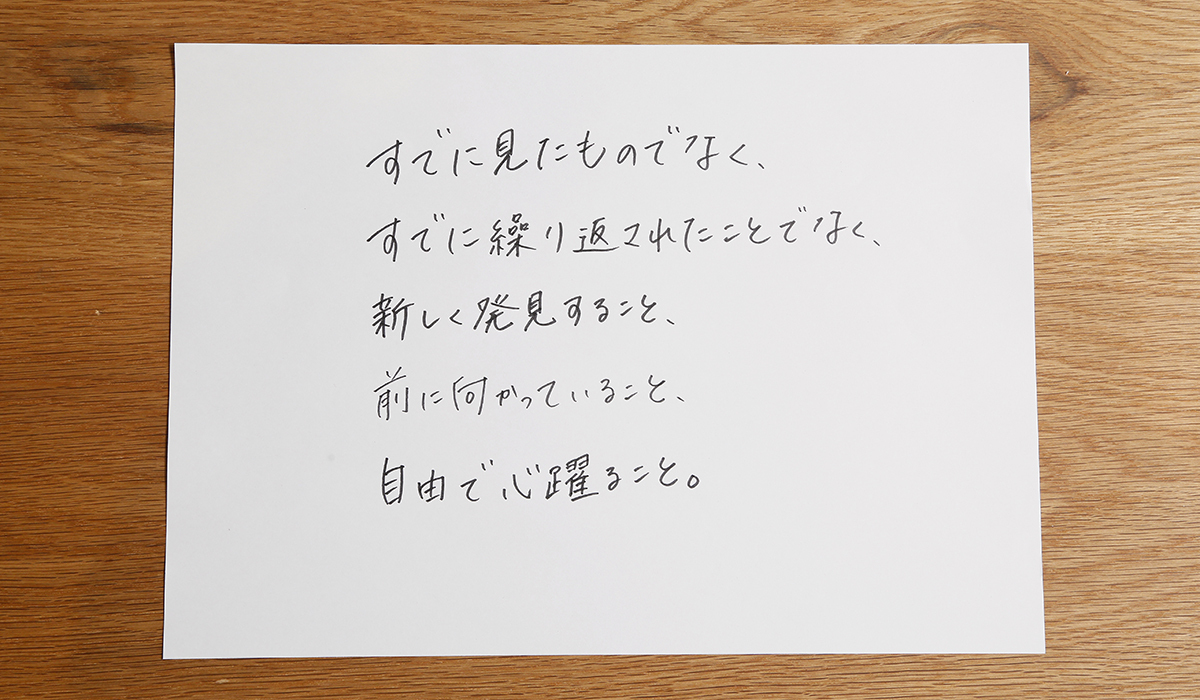

最近、言語化できたという有田さんの座右の銘

(一部引用)川久保玲, コム・デ・ギャルソン 1997年春コレクションダイレクトメール より

中村さんは、川久保玲さんのこの言葉を目標にしている

中村さんは、川久保玲さんのこの言葉を目標にしている

締め切りギリギリまで悩んだからこそ、結果がついてきた

──ところで。有田さんはコピーライターとしては、言葉から発想するタイプですか。有田:意識的にそうするようにしています、という感じかもしれないです。自分は、企画考えて、コピー考えて、映像考えて、いろいろ考えて、いちばん最高打点が高くなるところを探すみたいなやり方をしています。

──最近のコピーライターにはそういうタイプもいますよね。キャッチを最後につける、画竜点睛みたいなやり方。

有田:そう、そのタイプなのでいつも怒られるんです。本戦も、締切2分前にキャッチを変更したんです、しかも仮で入れていたものより倍ぐらい長いものに…。初めて険悪になりかけました。無言で、スマホで時間見せられて、ああ、ついに怒らせたな、やっちゃったと思って。

中村:レイアウトが2分前に変わるっていう、もし間に合わなかったらこの24時間がゼロになるとこだったから、危なかった…。

有田:本当に悩んでしまって…。

中村:でもその悩みがあったからこそ結果がついてきて、今があるので良かった。

有田:本当にありがとうございました。

中村:いえいえ。

──たまに起こることとは言え、2分前はかなりすごいですね(笑)。

中村:キャッチの長さも変われば、ショルダーコピーも変わる。痺れました。

有田:仮題としては、「A message from the dead.」と入れていたんです。絵も含めて、全体を見たらパッと企画の概要がわかるようにしていました。キャッチというよりタイトルです。ただ、審査について考えたときに、本戦に進んでいる17チームの課題は、1枚1枚きちんと見てくれるだろうって判断して。もっと人の思いを汲んだほうがいいなと感じて、結局、「Get Vaccine For Their Sake.」にしました。「for one’s sake」って、英語だと詩的な響きがあるから、そのほうがその人のことを思っている感じが出るので。ずっとモヤモヤしていたんですけど、変えてもらいました。

中村:コピーを直して終わりじゃなくて、応募フォームを別に書かなくてはいけなくて。本当に危なかった。

有田:そうだ、それも任せてたんだ! 時間ぴったりに出したんですよね。で、出したら一瞬で「SITE CLOSED」になって、あれは怖かったですね。

中村:でも、それで企画が良くなったことも確かなのが、僕らの仕事のスリリングなところです(笑)。

いいアイデアは諦めない人のところに降りてくる──昔、先輩のクリエイターに言われた言葉を思い出した。締め切り2分前のキャッチの変更。聞いている方もドキドキした。しかし、その常識はずれの粘着が、広告の質を輝かせることがある。いや、世の中に鮮やかな印象の広告はすべて、そんなつくり手の執念が支えていると言っていい。いままでにない可能性を見つける仕事。社会を良くし幸せをつくる仕事。お二人にはぜひ、そんな仕事をどんどん生み出していってほしいと思った。よろしくお願いしますね!