9割が日常生活で「タイムパフォーマンスを重視」、ライフイベントの捉え方にも変化の兆し【セイコーグループ調べ】

セイコーグループは、生活者に時間についての意識や実態を探る調査「セイコー時間白書2023」の結果を発表した。

同調査は、6月10日の「時の記念日」にちなんで、2017年から実施している。今回は、人々がそれぞれの豊かな時、自分らしい時間を過ごせるように願いを込め、日本人の時間に対する意識・価値観に関する変化や多様性を捉えるため、「日常」と「人生」における時間の使い方・捉え方について調査した。

調査結果は以下の通り。

●「タイパ」は生活のあらゆるシーンに定着

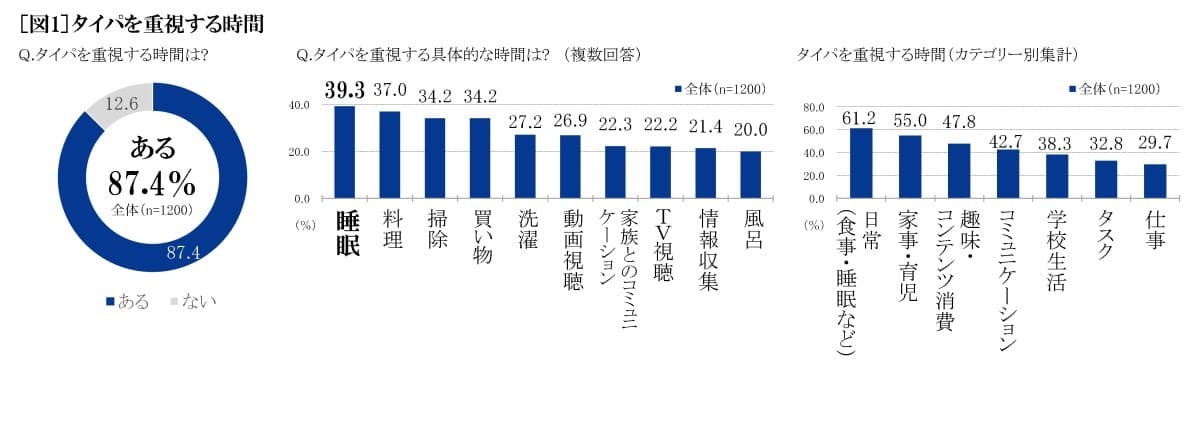

●タイパを重視する時間TOP3は「睡眠」「料理」「掃除」。「仕事」に関するタイパ意識は低め

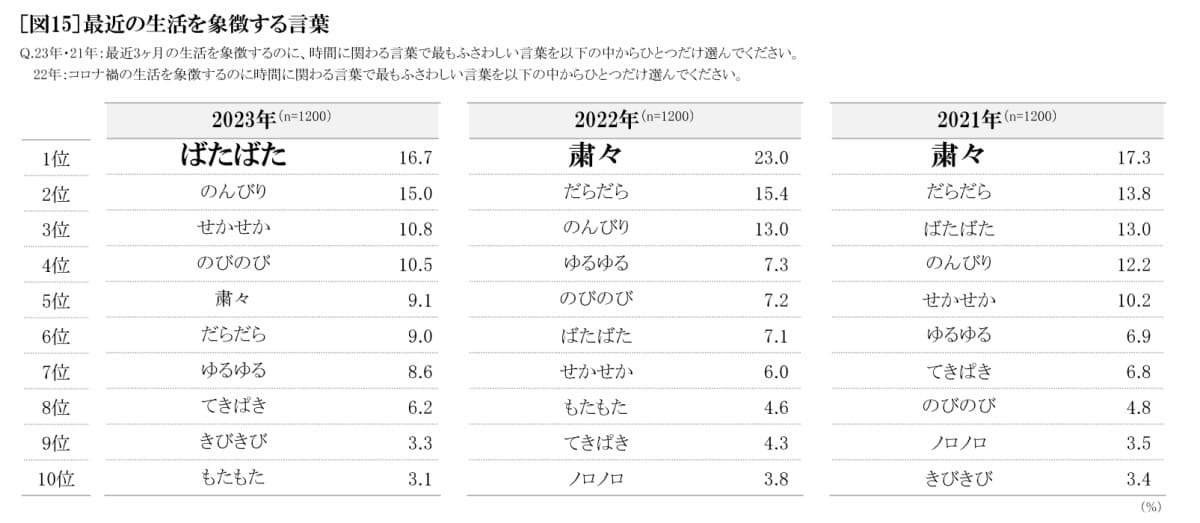

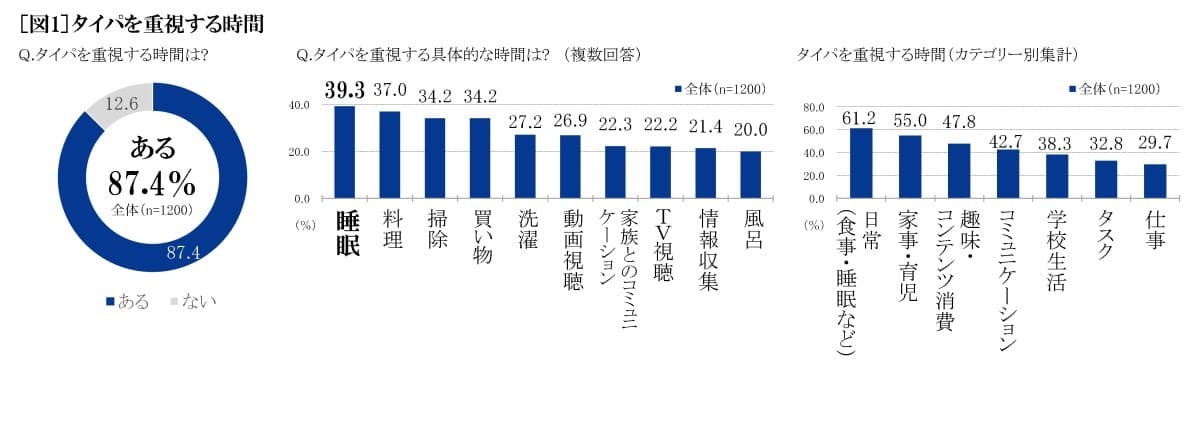

タイパを重視する時間について聞きたところ、全体の87.4%がタイパを重視する時間が「ある」と答えた。具体的には「睡眠」(39.3%)、「料理」(37.0%)、「掃除」(34.2%)、「買い物」(34.2%)が上位にあげられた。これをカテゴリー別に見ると、「日常(食事・睡眠など)」(61.2%)、「家事・育児」(55.0%)、「趣味・コンテンツ消費」(47.8%)が高く、「仕事」(29.7%)が最も低い。 ●タイパ重視で生まれた時間の使い道も、半数以上が選んだ1位は「睡眠」

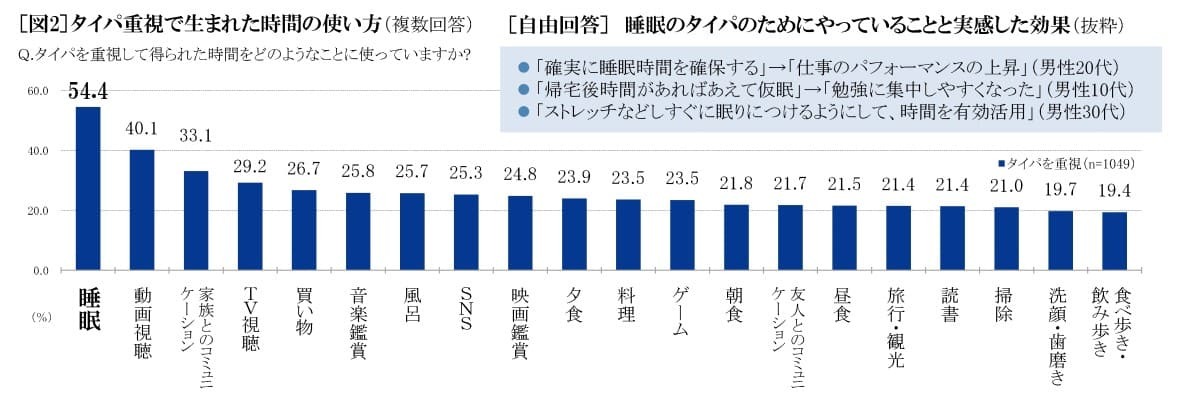

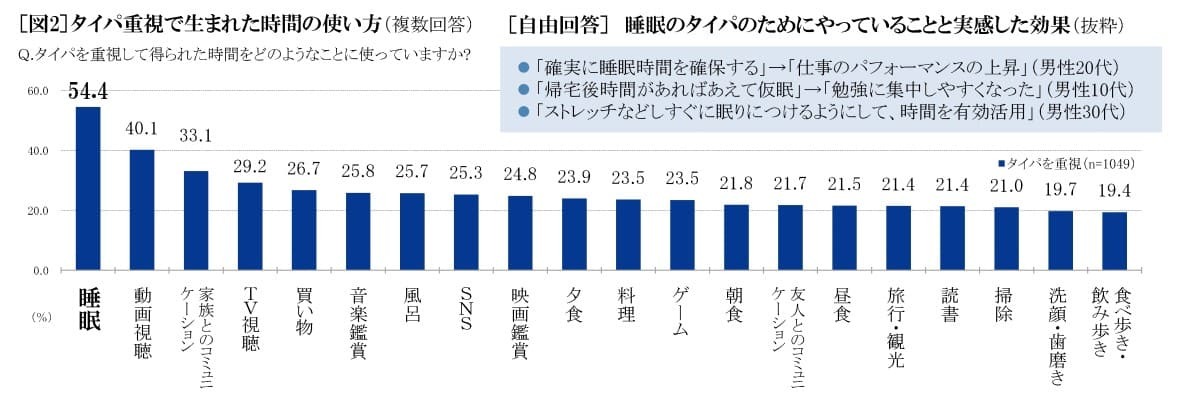

●タイパ重視で生まれた時間の使い道も、半数以上が選んだ1位は「睡眠」

●「睡眠の質アップ」「睡眠時間確保」など、“睡眠のタイパ向上”の工夫もさまざま

タイパを重視する時間があると答えた人に、タイパを重視して生まれた時間で何をするのか聞いた。すると、「睡眠」(54.4%)、「動画視聴」(40.1%)、「家族とのコミュニケーション」(33.1%)の順に回答が多かった。

図1の通り、「睡眠」はタイパを重視する時間でも1位となった。睡眠のタイパを意識するだけでなく、そこで生まれた時間も睡眠に充てたいと考えられていることがわかる。また、自由回答からは、「睡眠のタイパを高める」ための工夫も寄せられた。単純に睡眠時間を削るだけではなく、睡眠時間の確保や睡眠の質のアップに努めることで、他のタスクの効率やパフォーマンスを高めることにもつながっていると、同社は分析した。 ●タイパ重視の現代人、約7割がツールやライフハックを活用

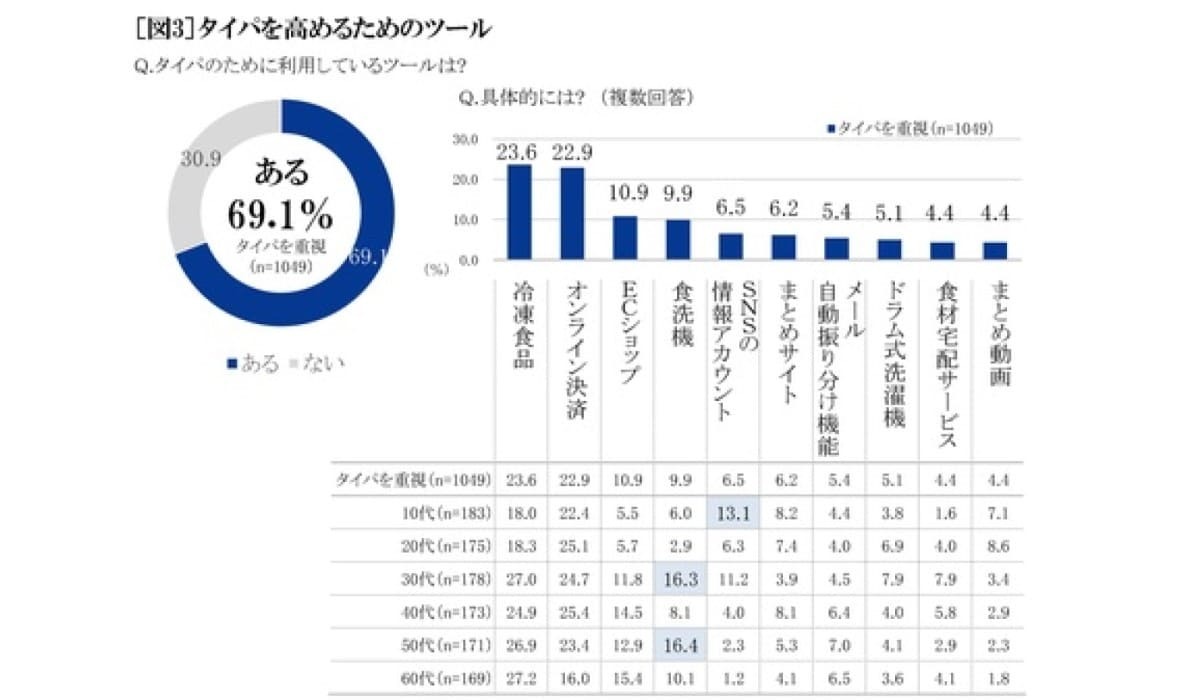

●タイパ重視の現代人、約7割がツールやライフハックを活用

●タイパ向上のために利用しているツールは「冷凍食品」「オンライン決済」など

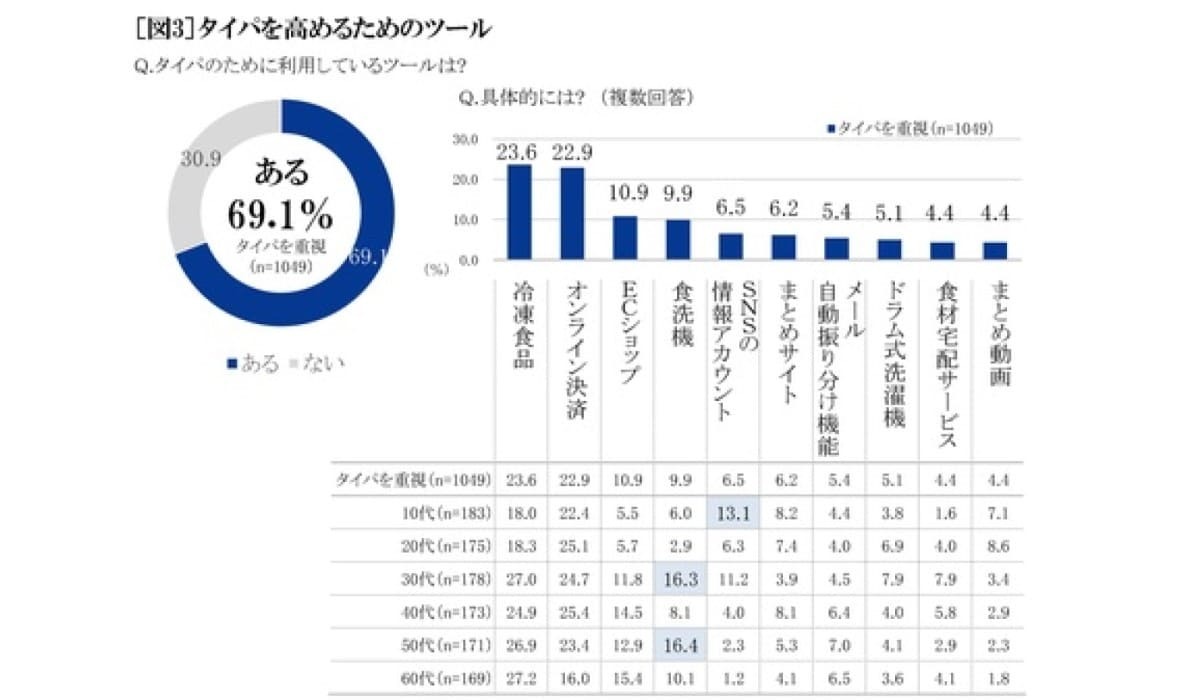

図1でタイパを重視する時間があると答えた1049人にタイパを高めるために利用しているツールについて聞いた。すると、69.1%がなんらかのツールやライフハックを活用していると答え、「冷凍食品」(23.6%)や「オンライン決済」(22.9%)を利用する人が多かった。家事や買い物などさまざまな場面でツールやライフハックを活用してタイパを高める動きが見られる。年代による違いも出ており、10代は「SNSの情報アカウント」(13.1%)を使う人が多く、30代と50代は「食洗機」を活用する割合が高くなっている。 ●「ながら見」「まとめサイト活用」は6割が実践。「ネタバレ消費」「イントロスキップ」率は低め

●「ながら見」「まとめサイト活用」は6割が実践。「ネタバレ消費」「イントロスキップ」率は低め

●若い世代ほど、コンテンツ消費もタイパを重視する傾向に

コンテンツ消費のシーンで、タイムパフォーマンスを高めるためにどんな行動が取られているか、詳しく質問した。「ほかのタスクと並行して「ながら見」をすることがある」(65.7%)、「調べ物をする時にまとめサイトを活用する」(61.6%)と答えた人は6割を超え、多くの人が実践している。

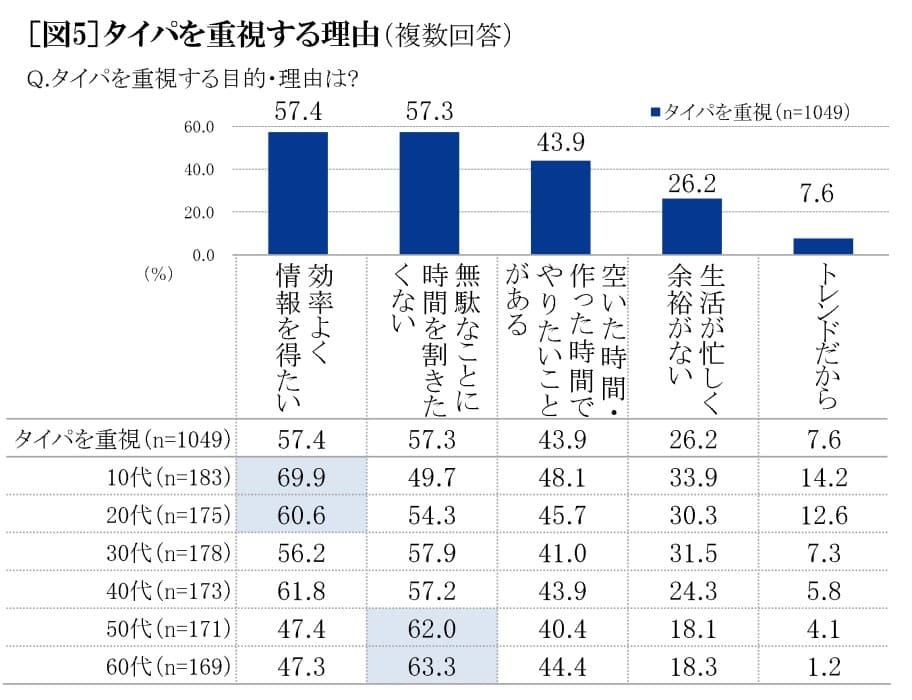

一方、「本を読んだり映画を観たりする前に結末を調べる」(33.8%)、「曲のイントロを飛ばす」(24.0%)といった時間を早送りする行為は実践率が低かった。それぞれ年代別に見ると、10代・20代の若い世代で実践している割合が高く、40代以降では低い傾向にある。 ●タイパを重視する目的は「効率的な情報収集」「無駄を省く」、4割が「つくった時間でやりたいことがある」

●タイパを重視する目的は「効率的な情報収集」「無駄を省く」、4割が「つくった時間でやりたいことがある」

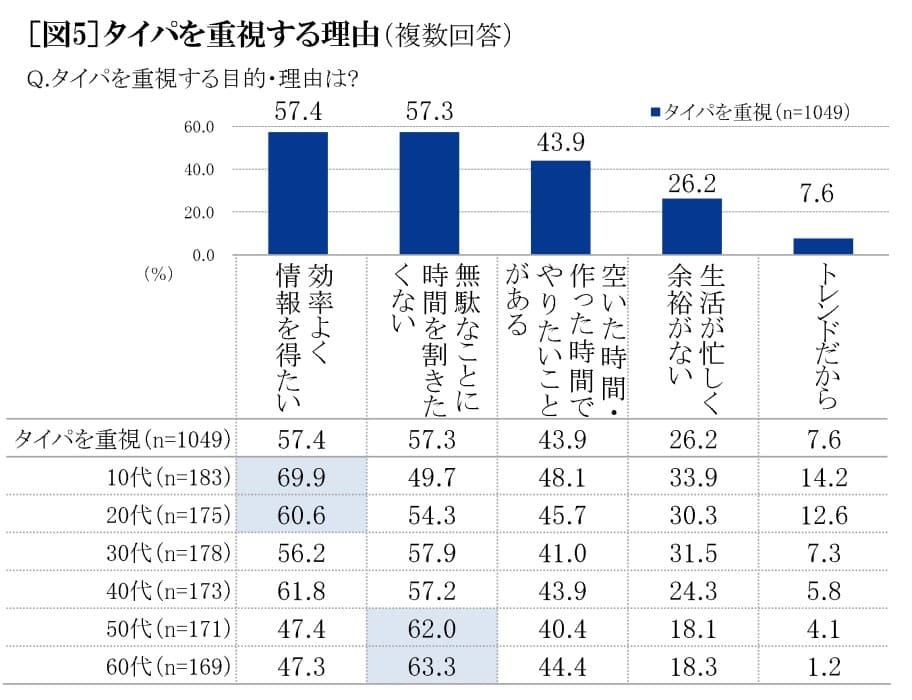

タイパを重視すると答えた人に、重視する目的を聞いた。すると、「効率よく情報を得たいから」(57.4%)、「無駄なことに時間を割きたくないから」(57.3%)が上位にあげられた。

年代別で見ると、10代・20代は「効率よく」、50代・60代は「無駄を省く」を重視する傾向が見られる。また、効率や無駄だけでなく、全体の4割が「空いた時間・つくった時間でやりたいことがあるから」(43.9%)と答えた。年代別に見てもあまり差がなく、やりたいことをするためにタイパを重視する、という時間の使い方が実践されている。

「時短」や「時間の効率化」そのものを目的とするのではなく、効率化により生まれた時間を有効活用し、豊かな時間を過ごすためにタイパを重視する人も多いことがわかった。 ●タイパ重視で生まれた時間で、自分磨きしたり、コミュニケーションを楽しんだり、のんびりしたり…人生を豊かにする時間を楽しんでいる

●タイパ重視で生まれた時間で、自分磨きしたり、コミュニケーションを楽しんだり、のんびりしたり…人生を豊かにする時間を楽しんでいる

タイパを重視して生まれた時間を、自分を豊かにする時間に活用する傾向は、具体的なエピソードからも読み取れた。タイパを重視して得られた時間をどのようなことに使っているかと聞くと、「リラックスタイム」(女性30代)と癒やしのために使う人もいれば、「将来を考えスキルアップになるように過ごす」(男性10代)と自分磨きのために使う人、「友人と会ったり家族と過ごす時間」(女性50代)のようにコミュニケーションに使う人もいれば、「読書や音楽鑑賞などの心の豊かさを感じられることに使いたい」(女性60代)と心の余裕やゆとりを持つために使う人もいる。効率よく時間を使う「使い方」だけでなく、そこで生まれた時間をどう豊かに使うかという「目的」も多様化していた。

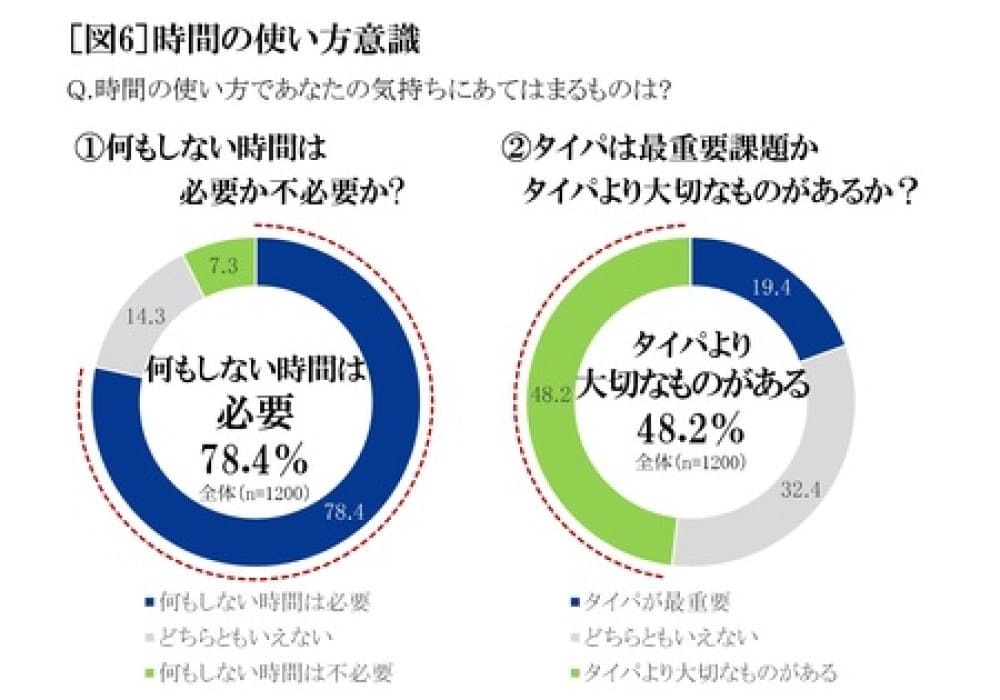

●約8割が「何もしない時間は必要」と回答半数近くが「タイパより大切なものがある」と感じている

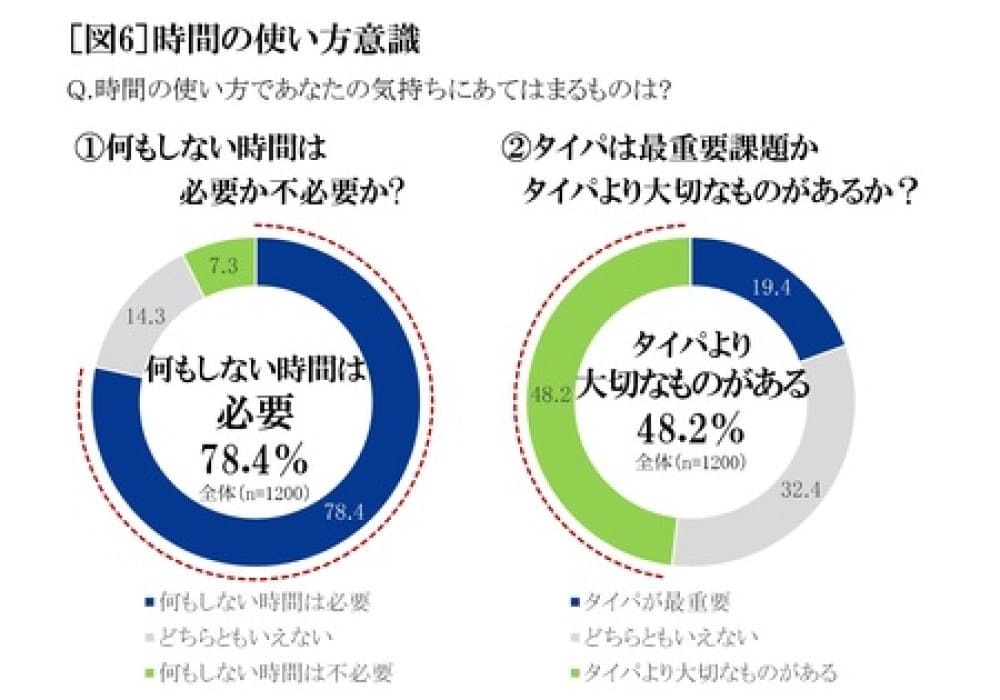

全員に時間の使い方の意識についてあらためて聞いた。まず、何もしない時間は必要か・不必要かと聞くと、78.4%が「必要だと思う」と答えた。また、タイパが最重要課題である・タイパよりも大切なものがあるどちらの考えに近いかと聞くと、48.2%が「タイパよりも大切なものがある」と答え、「タイパが最重要課題」と答えた人は19.4%だった。

現代人はタイパを重視してはいるものの、何事においてもタイパを最優先するわけではないと、同レポートでは分析する。時間効率を意識して行動することもあれば、時間を忘れて過ごすことも大切、そんなメリハリのある時間の使い方が志向されていると言及した。 ●タイパ重視の10代・20代だが、「趣味への没頭」「雑談」「行列」では意外と時間を気にしない?

●タイパ重視の10代・20代だが、「趣味への没頭」「雑談」「行列」では意外と時間を気にしない?

●若い世代を中心に「効率重視」「じっくり没入」と時間の使い方にもメリハリがみられる

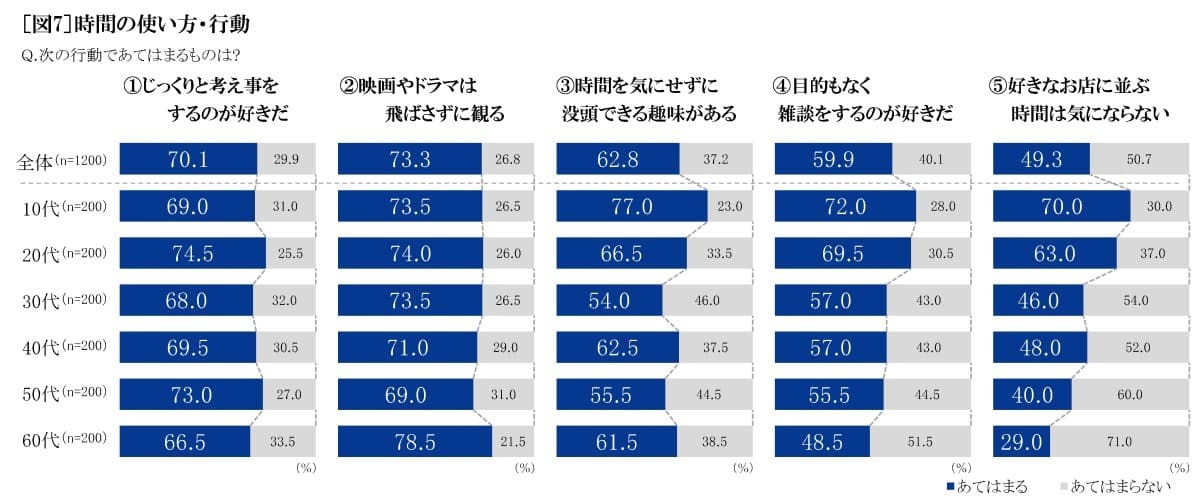

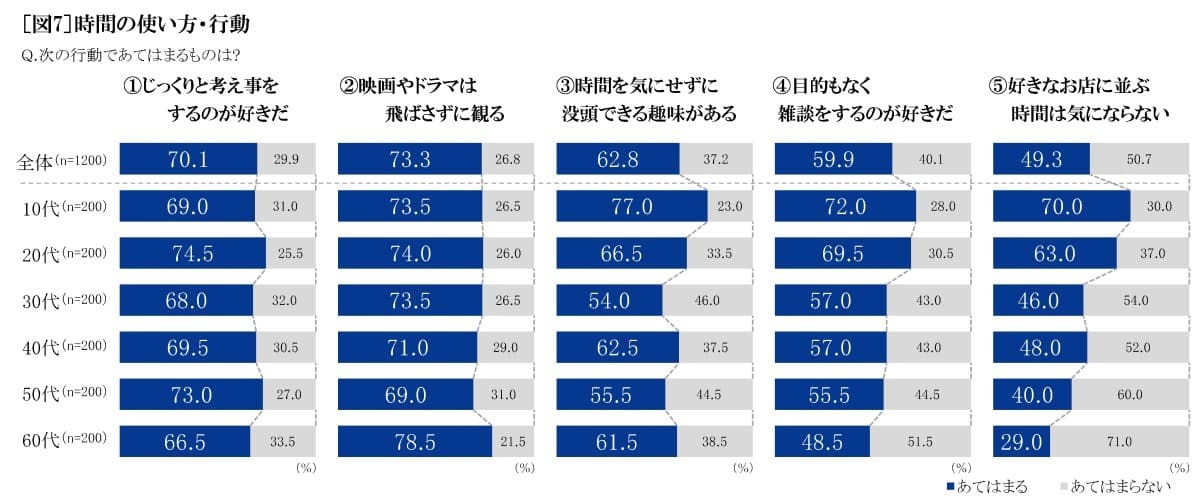

次に時間の使い方や行動について聞くと、70.1%が「じっくりと考え事をするのが好き」、73.3%が「映画やドラマなどは飛ばさずに最初から最後まで観る」と答えており、どの世代でも共通して高くなった。

一方、「時間を気にせずに没頭できる趣味がある」は10代が77.0%、「目的もなく雑談をするのが好き」も10代が72.0%と、全体に比べて10代が高い。また、「好きなお店に並ぶ時間は気にならない」は10代では70.0%と高いものの、年代が上がるとともに少なくなっている。効率を重視し(図5)、ながら見などのタイパ重視行動を取る(図4)若い世代が、「好きなことにはとことん時間をかける」という傾向が見られた。メリハリのある時間の使い方をしていると分析する。

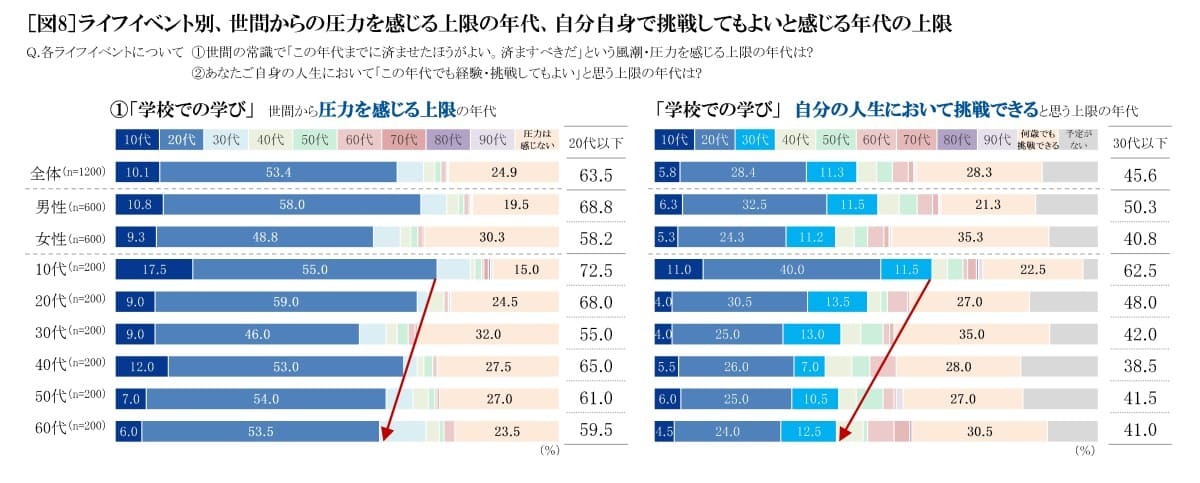

●「学校での学び」…年代の圧を感じやすい10代、世間の圧だけでなく自身での挑戦にも年齢制限あり

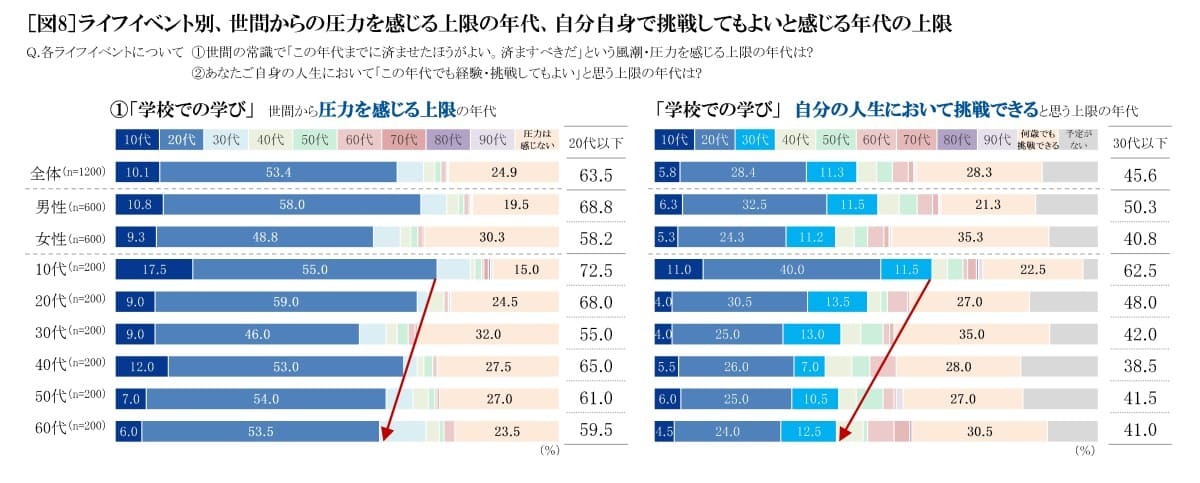

人生には就職、結婚などさまざまなライフイベントがある。各ライフイベントに対し、世間の常識としてこの年代までに済ませた方がよいという圧力を感じる上限の年代と、自分自身が「この年代でも経験・挑戦してもよい」と思う上限の年代を聞いた。

学校での学びは、世間の常識では「20代」以下の年代を答えた人が合計63.5%と多く、10代では72.5%と高くなっている。自身の考えでは「30代」以下の年代を答えた人が合計45.6%、「何歳でも挑戦できる」と答えた人が28.3%と、世間の常識に捉われず学びたい人が多い。しかし10代は合わせて半数が「20代」以下(51.0%)の年代を答えている。 ●「仕事を続ける」…世間的には「70代まで」が多数派だが、自分の理想は「何歳でもいい」派が増加

●「仕事を続ける」…世間的には「70代まで」が多数派だが、自分の理想は「何歳でもいい」派が増加

仕事を続ける上限について、世間的な圧力としては「70代」以下の年代を答えた人が合計68.4%と多くなっている。特に、「60代まで」と答えた割合が最も多く、30.8%いた。自分で挑戦できると思う上限の年代では、合わせて約半数(52.4%)の人が「70代」以下と答えた一方、3人に1人(32.7%)は「何歳でも」と答えた。働くことへの向き合い方の違いで意識は全く異なるが、世間の圧力に対して長く働きたいと思う人もいるようだ。 ●「結婚」…半数が「30代まで」の圧力を感じるが、「何歳でも挑戦」と年代の壁をつくらない人も一方、10代は、世間の圧力だけでなく、自分で年代のリミットをかける傾向に

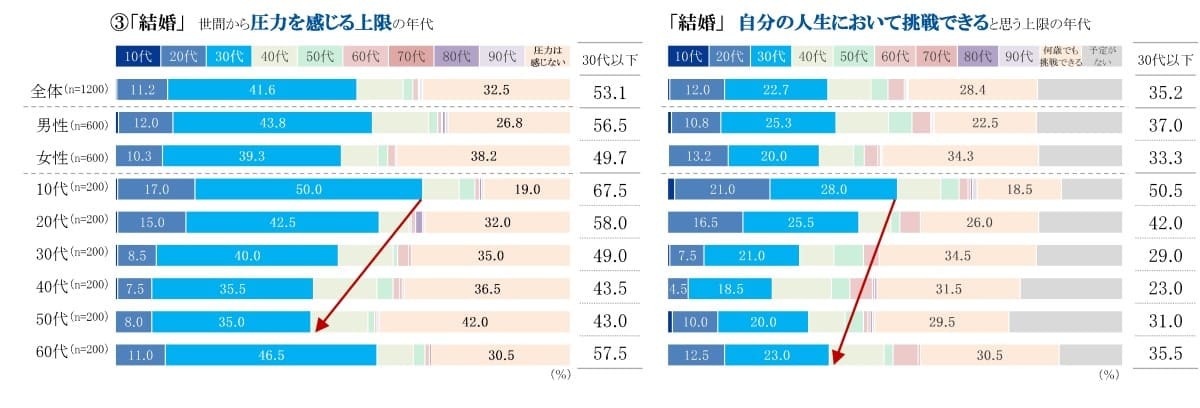

●「結婚」…半数が「30代まで」の圧力を感じるが、「何歳でも挑戦」と年代の壁をつくらない人も一方、10代は、世間の圧力だけでなく、自分で年代のリミットをかける傾向に

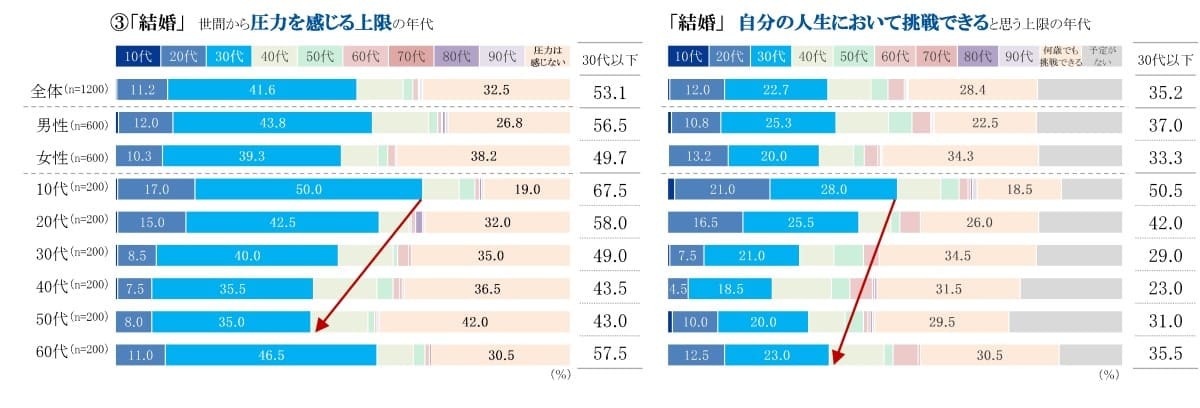

結婚に関して世間からの圧力を感じる年代は、合わせて半数が「30代」以下(53.1%)と答えている。10代は67.5%と高くなっているが、年代が上がるにつれその割合は低下し、「圧力を感じない」と答えた人が増えた。

自分自身の考えを聞くと、「30代」以下の年代を答えた人は合計35.2%と少なく、「何歳でもよい」と答えた人が多い。しかし、10代は「圧力を感じない」(19.0%)、「何歳でもよい」(18.5%)と答えた割合が低く、他の世代に比べ年齢に縛られる傾向が強いと分析する。 ●「リスキリング」…世間の圧力が少ない「学び直し」とはいえ、10代は3割が「30代まで」と制限

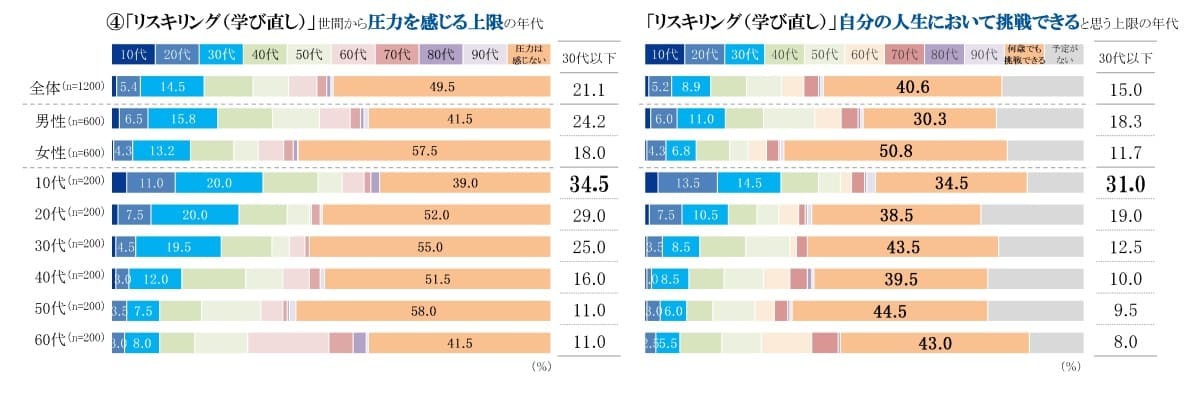

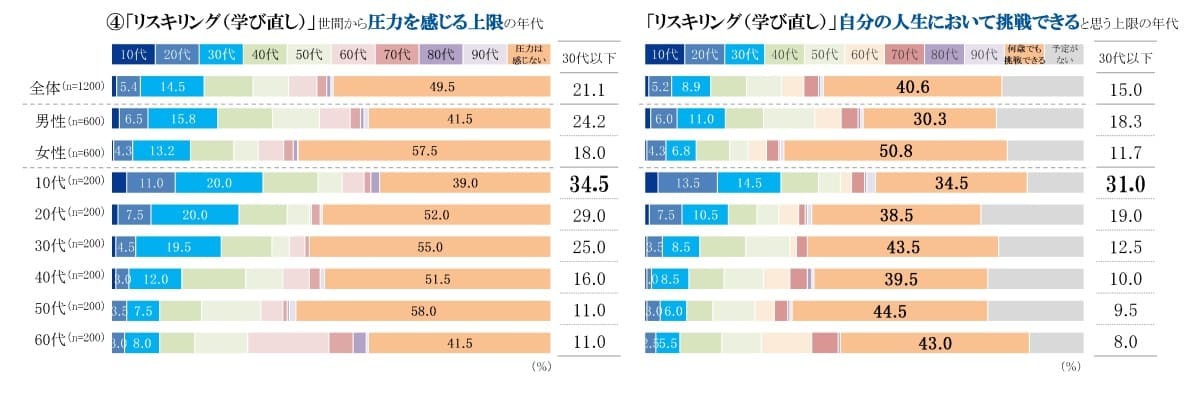

●「リスキリング」…世間の圧力が少ない「学び直し」とはいえ、10代は3割が「30代まで」と制限

最近耳にするようになったリスキリングについては、上限の年代に関して「圧力を感じない」(49.5%)と答えた人が半数を占めている。しかし10代は、「圧力を感じない」と答えた人が39.0%と他の世代に比べ低く、合計34.5%が「30代」以下の年代を答えている。また、自分自身の考えを聞くと、リスキリングに挑戦するのは「何歳でもよい」(40.6%)と答える人が多いが、10代では合計31.0%が「30代」以下の年代を答え、制限をかけていた。 ●社会通念と年齢ギャップに言及された経験は7割以上にも

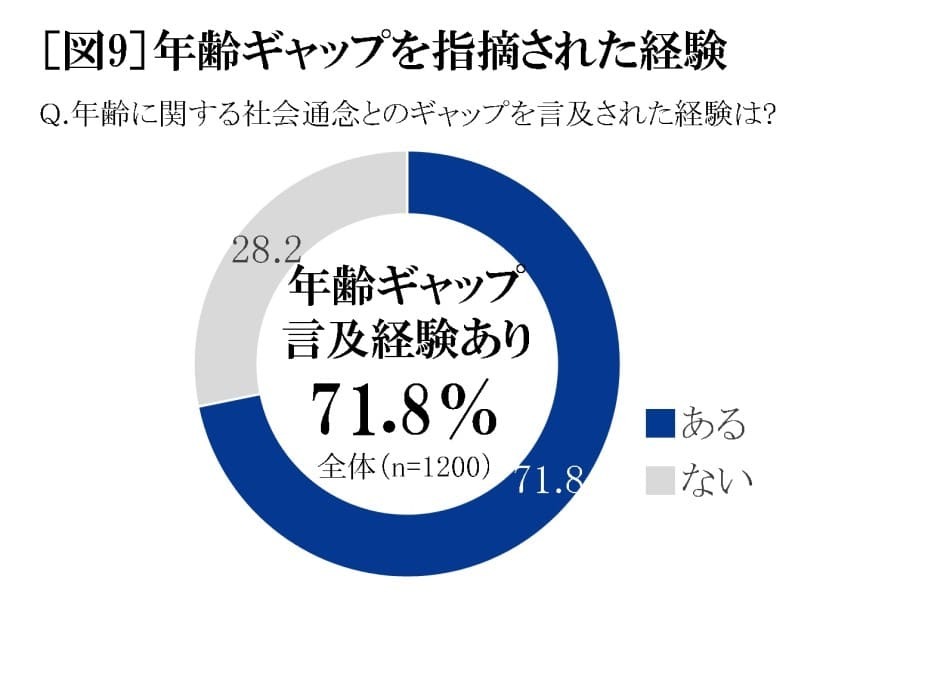

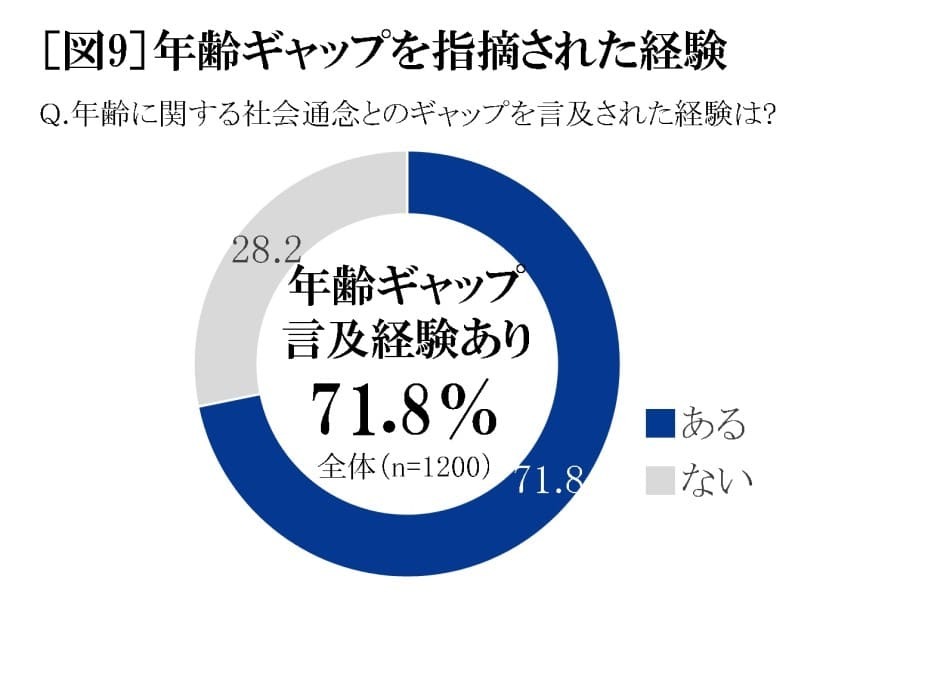

●社会通念と年齢ギャップに言及された経験は7割以上にも

●結婚や働き方など、年齢による決めつけがまだまだ多い

他人から、「○歳なのに」「○歳なんだから」といった年齢に関する社会通念とのギャップを言及された経験について聞くと、71.8%が「経験がある」と答えた。具体的に聞くと、ネガティブな指摘からポジティブな応援まで、さまざまなエピソードが寄せられた。 ●「他人と自分を比較」「若くないと価値がない」先行き不安で焦る若者たち

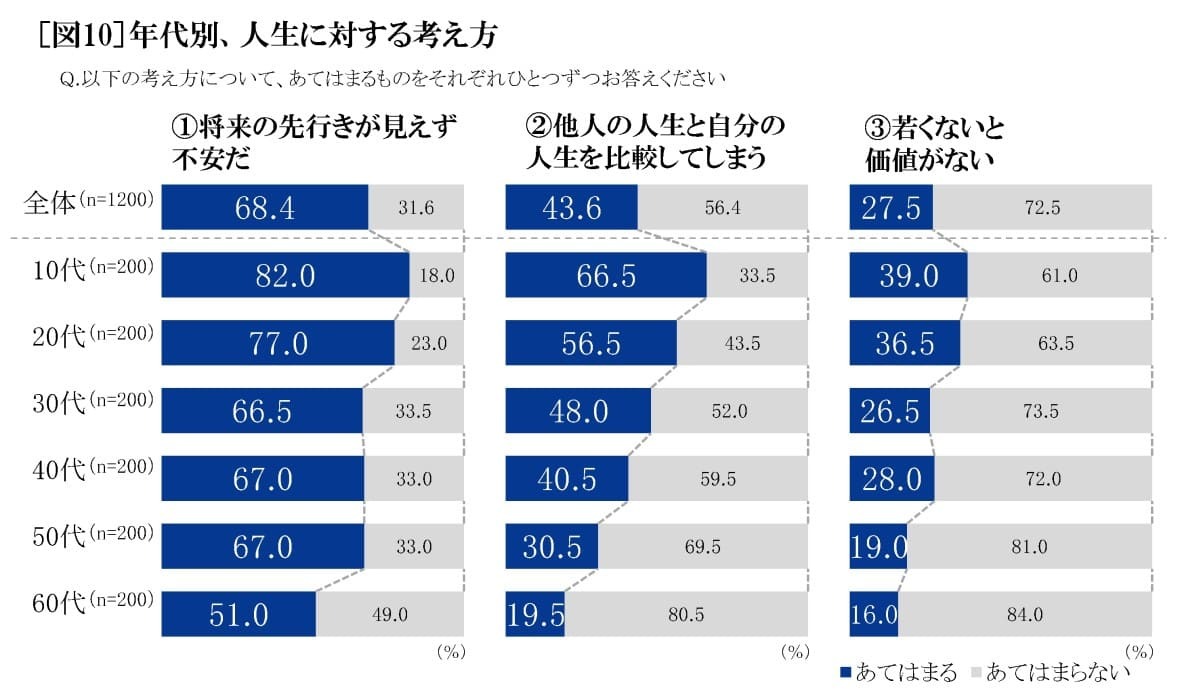

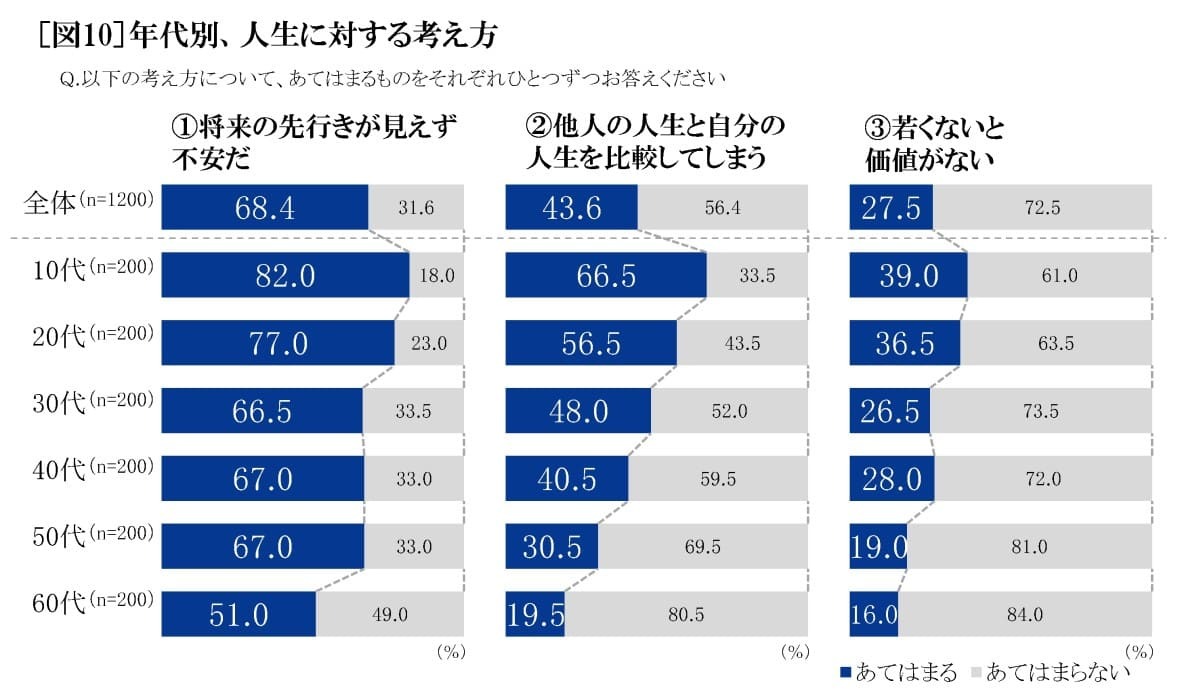

●「他人と自分を比較」「若くないと価値がない」先行き不安で焦る若者たち

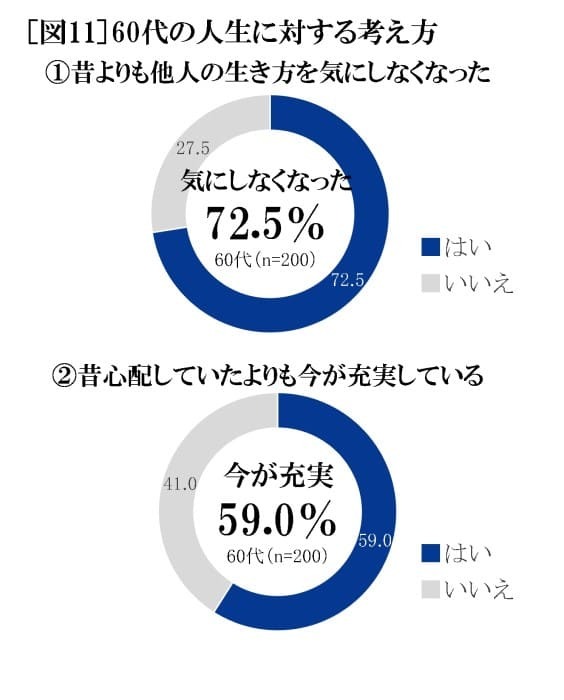

●一方、上の世代は「心配していたよりも今が充実」とポジティブ

人生に対する考え方を聞くと、若い世代では特に不安度が高く他人の目を気にする傾向が見られた。全体の68.4%が「将来の先行きが見えず不安だ」と感じているが、10代は82.0%、20代は77.0%と不安を感じる割合が高くなっている。

また、「他人の人生と自分の人生を比較してしまう」と答えた人は全体43.6%に対し、10代は66.5%、20代は56.5%と半数を超えた。さらに、10代は39.0%、20代36.5%が「若くないと価値がない」と答え、全体(27.5%)より10ポイント以上もスコアが高くなった。世間の年齢に対する圧力を感じながら、自分自身も捉われていると、同レポートでは分析する。

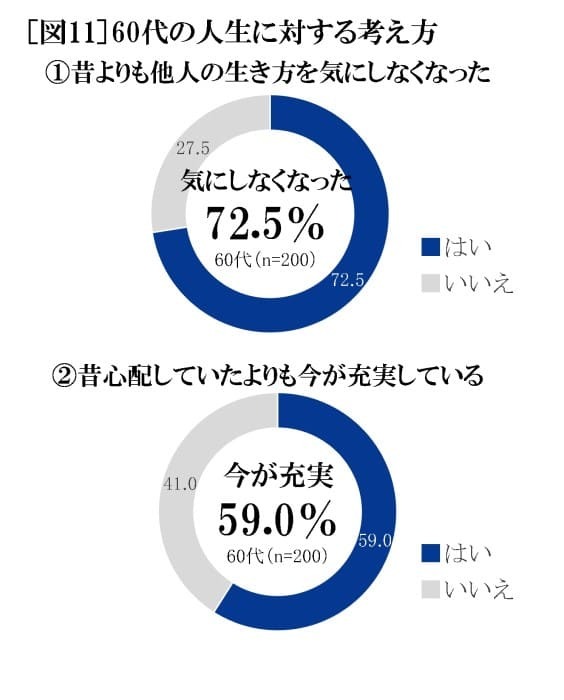

一方、図10からもわかるように、年を重ねることで不安は小さく、解消されていくようだ。実際に60代の72.5%が「昔よりも他人の生き方を気にしなくなった」、59.0%が「昔心配していたよりも今が充実している」と答えており、人生における時間や経験が、人生への不安や焦りを低減してくれると分析できる。

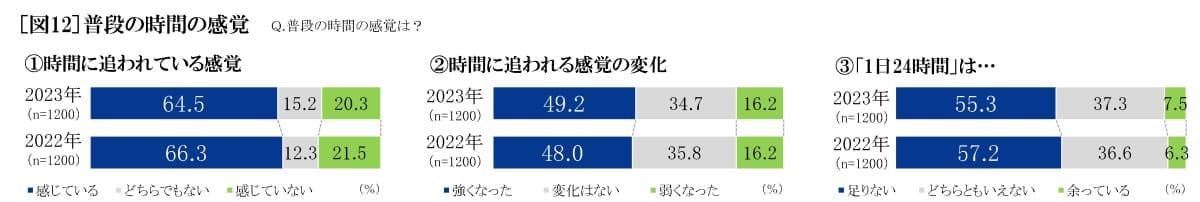

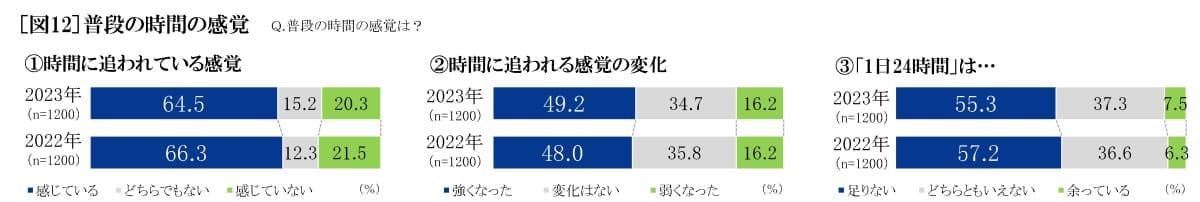

●依然として多忙な現代人6割が「時間に追われ」、半数が「1日24時間では足りない」と感じている

時間の感覚について、普段どの程度時間に追われていると感じるか聞くと、全体の64.5%が「時間に追われている」と答え、昨年(66.3%)から大きな変化はないようだ。時間に追われる感覚の変化を聞くと、49.2%が「強くなった」と答えており、昨年(48.0%)からやや増加傾向に。1日24時間であることに対しては55.3%が「足りない」と答え、昨年(57.2%)から大きな変化はなかった。依然として時間に追われ、1日24時間では足りないと感じる人が多い。 ●コロナ禍真っただ中に比べると「時間について考える」割合が減少、深刻度が緩和されたから?

●コロナ禍真っただ中に比べると「時間について考える」割合が減少、深刻度が緩和されたから?

時間の使い方を考えたかどうかについて、2022年の調査結果と比較した。今回は「制限緩和を受けての時間の使い方」の変化、2022年は「コロナ禍による生活変化による時間の使い方」と聞き方が異なるが、時間の使い方を「考えた」がいずれも減少している。制限緩和により考える深刻度もやや緩和されたと推察できる。 ●制限緩和の影響? 10代の半数がリアルなコミュニケーションに戸惑い

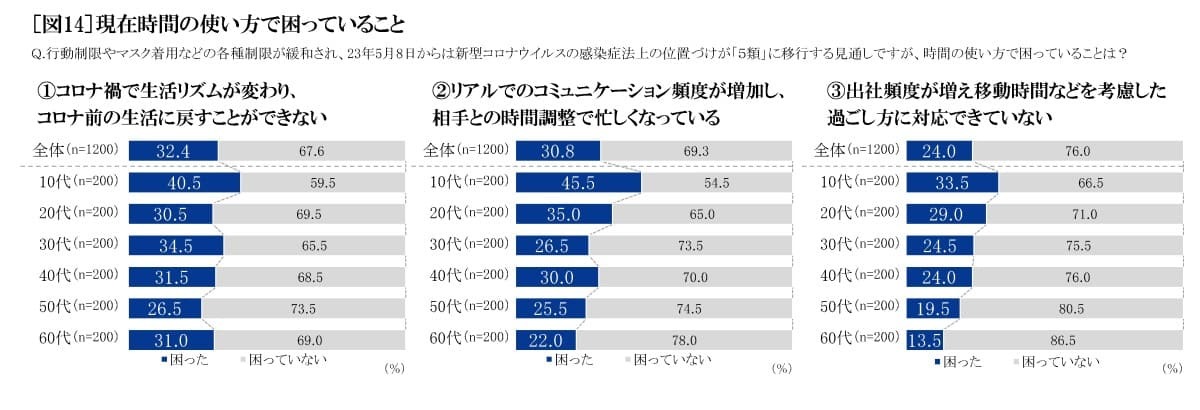

●制限緩和の影響? 10代の半数がリアルなコミュニケーションに戸惑い

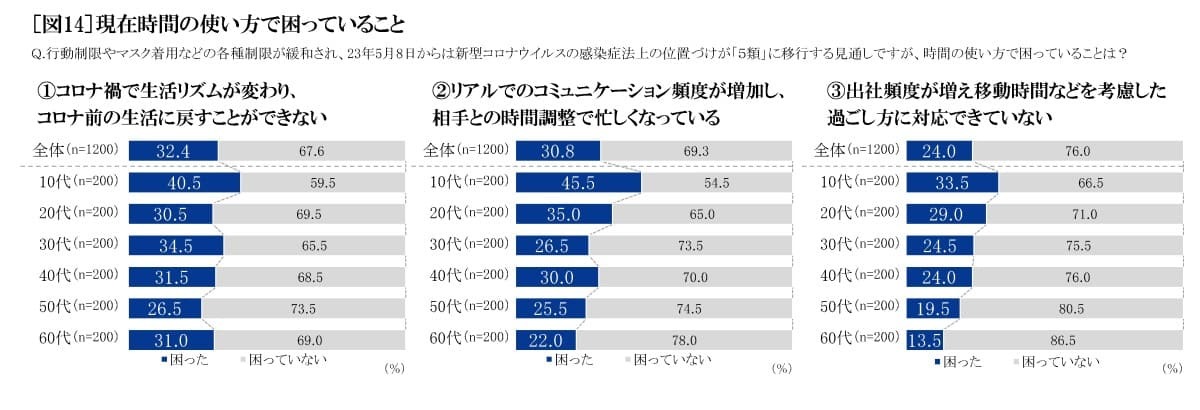

現在時間の使い方で困っていることを聞くと、「コロナ前の生活に戻すことができない」(32.4%)、「相手との時間調整で忙しい」(30.8%)、出社が増え「移動時間の考慮ができない」(24.0%)など、制限緩和による困りごとも垣間見える。10代では困っている割合が高く、約半数が「相手との時間調整で忙しい」(45.5%)と答えた。 ●2023年、現在の生活を象徴する言葉は「ばたばた」

●2023年、現在の生活を象徴する言葉は「ばたばた」

●これまでの「粛々」とした生活から、時間も日常も「ばたばた」と動き始めている

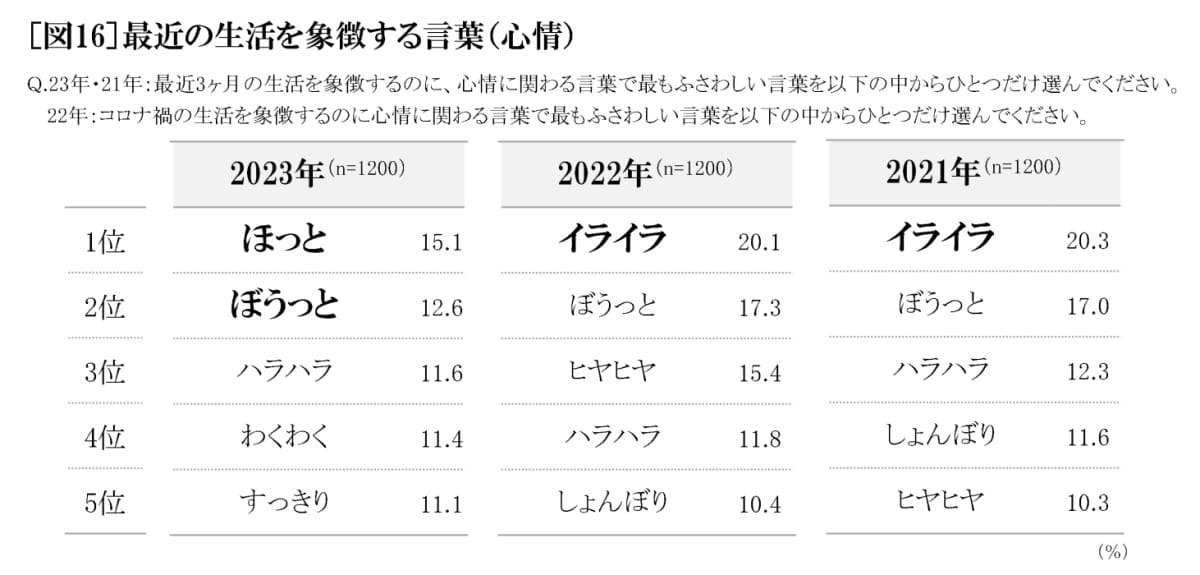

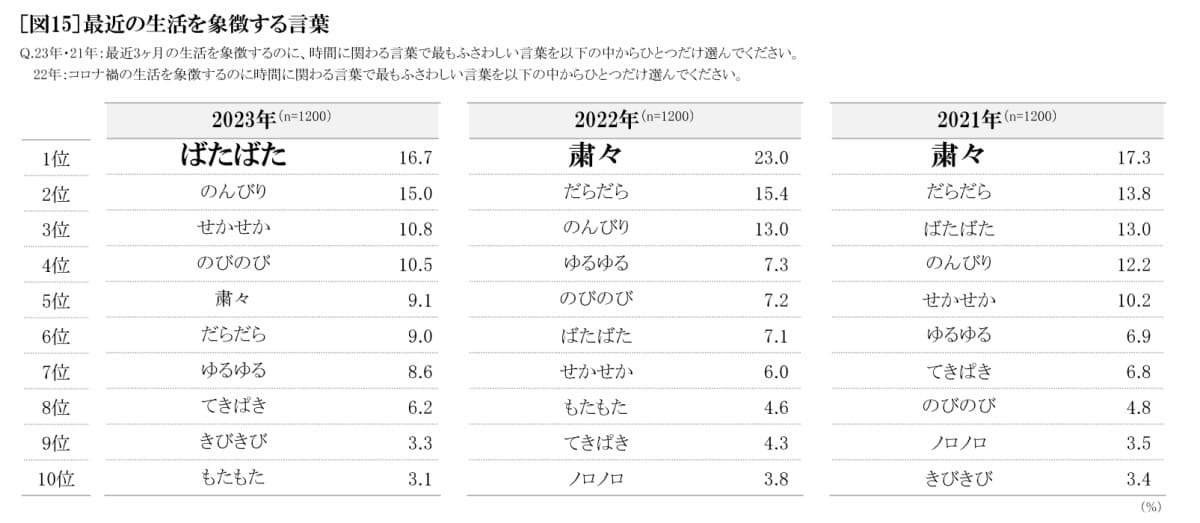

行動制限やマスク着用などの各種制限が緩和された最近3カ月の生活を象徴するのにふさわしい言葉を、時間にまつわる言葉の中からひとつだけ選んでもらった。その結果、「ばたばた」(16.7%)が1位に選ばれた。2021年・2022年はコロナ禍生活を象徴する言葉として「粛々」がトップだったが、今回「粛々」(9.1%)は5番目に。コロナ禍で「粛々」と過ごしていた日常が、制限緩和により「ばたばた」と音を立てて動き始めたと、同レポートは言及した。 ●これまでの「イライラ」から一転、現在の生活を象徴する心情を表す言葉は「ほっと」

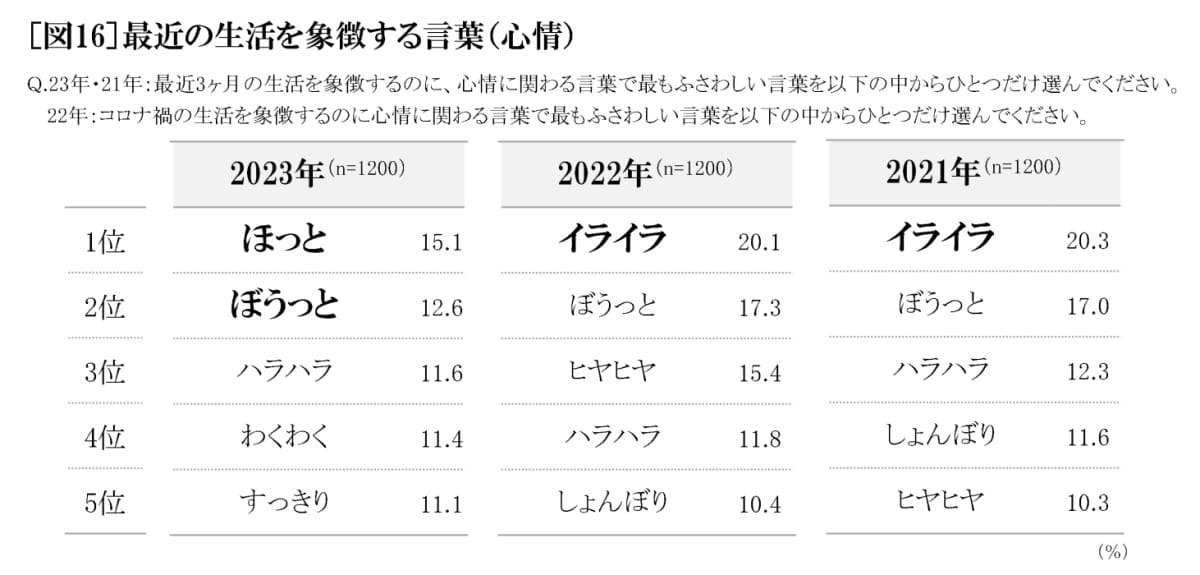

●これまでの「イライラ」から一転、現在の生活を象徴する心情を表す言葉は「ほっと」

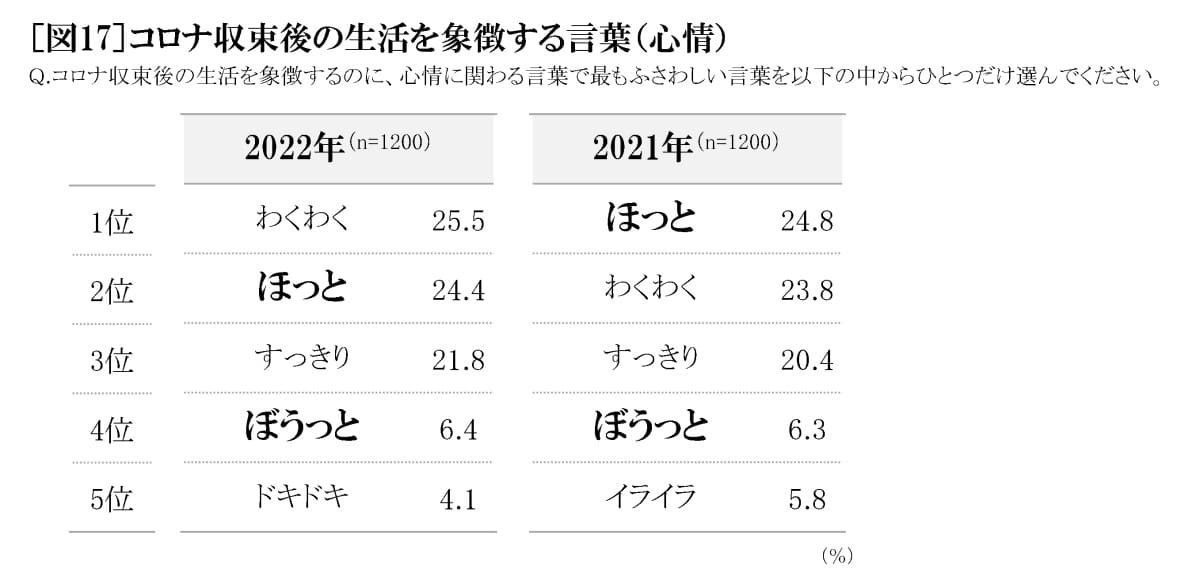

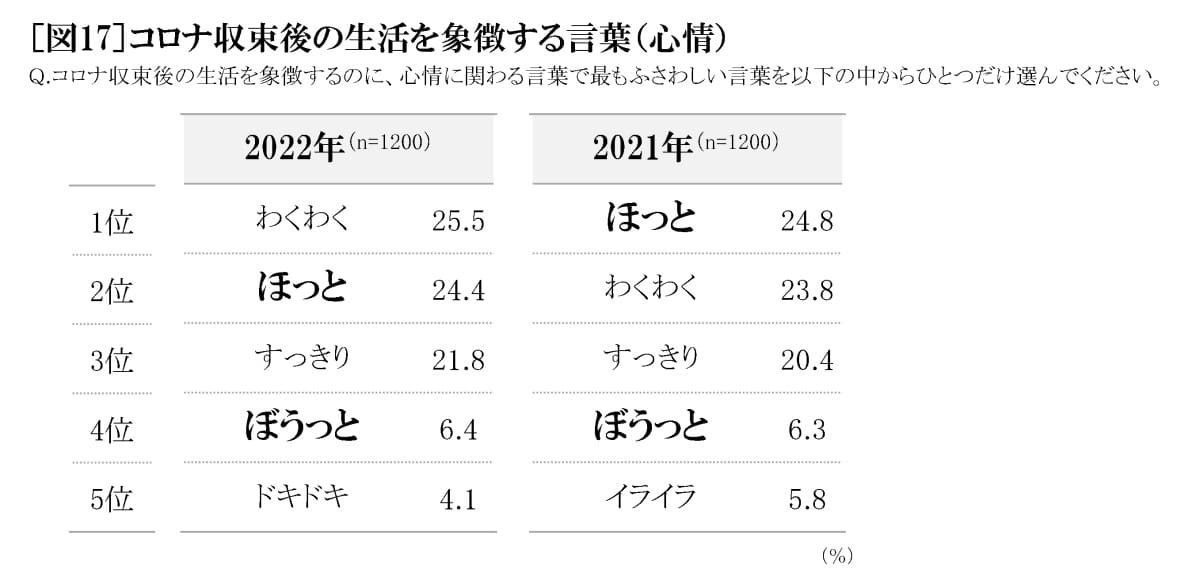

●2021年・2022年の「コロナ収束後」の心情ワードとして予想済み

同様に、最近の生活を象徴する心情にまつわる言葉から選んでもらうと、「ほっと」(15.1%)が1位、次いで「ぼうっと」(12.6%)が選ばれた。2021年も2022年も「イライラ」がトップに選ばれていたが、制限緩和によりちょっとひと息つきたい、そんな気持ちが表れている。

調査手法:インターネット調査

調査対象:全国の10代~60代の男女1200人(男女各600人、各年代別に男女各100人ずつ、10代は15歳以上)

※構成比(%)は小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%にならない場合がある。金額は小数点第1位以下を四捨五入している。

同調査は、6月10日の「時の記念日」にちなんで、2017年から実施している。今回は、人々がそれぞれの豊かな時、自分らしい時間を過ごせるように願いを込め、日本人の時間に対する意識・価値観に関する変化や多様性を捉えるため、「日常」と「人生」における時間の使い方・捉え方について調査した。

調査結果は以下の通り。

日常の時間の使い方(タイムパフォーマンス実態)

「日常における時間の使い方」について、現代社会で重視されるタイムパフォーマンス(以下、タイパ)を軸に調査を行った。調査結果から、日常のさまざまな場面でタイパを重視し、タイパのためにツールやライフハックを活用している実態が明らかになった。同時、タイパに捉われずゆったりとした時間を使う意識も見られた。●「タイパ」は生活のあらゆるシーンに定着

●タイパを重視する時間TOP3は「睡眠」「料理」「掃除」。「仕事」に関するタイパ意識は低め

タイパを重視する時間について聞きたところ、全体の87.4%がタイパを重視する時間が「ある」と答えた。具体的には「睡眠」(39.3%)、「料理」(37.0%)、「掃除」(34.2%)、「買い物」(34.2%)が上位にあげられた。これをカテゴリー別に見ると、「日常(食事・睡眠など)」(61.2%)、「家事・育児」(55.0%)、「趣味・コンテンツ消費」(47.8%)が高く、「仕事」(29.7%)が最も低い。

●「睡眠の質アップ」「睡眠時間確保」など、“睡眠のタイパ向上”の工夫もさまざま

タイパを重視する時間があると答えた人に、タイパを重視して生まれた時間で何をするのか聞いた。すると、「睡眠」(54.4%)、「動画視聴」(40.1%)、「家族とのコミュニケーション」(33.1%)の順に回答が多かった。

図1の通り、「睡眠」はタイパを重視する時間でも1位となった。睡眠のタイパを意識するだけでなく、そこで生まれた時間も睡眠に充てたいと考えられていることがわかる。また、自由回答からは、「睡眠のタイパを高める」ための工夫も寄せられた。単純に睡眠時間を削るだけではなく、睡眠時間の確保や睡眠の質のアップに努めることで、他のタスクの効率やパフォーマンスを高めることにもつながっていると、同社は分析した。

●タイパ向上のために利用しているツールは「冷凍食品」「オンライン決済」など

図1でタイパを重視する時間があると答えた1049人にタイパを高めるために利用しているツールについて聞いた。すると、69.1%がなんらかのツールやライフハックを活用していると答え、「冷凍食品」(23.6%)や「オンライン決済」(22.9%)を利用する人が多かった。家事や買い物などさまざまな場面でツールやライフハックを活用してタイパを高める動きが見られる。年代による違いも出ており、10代は「SNSの情報アカウント」(13.1%)を使う人が多く、30代と50代は「食洗機」を活用する割合が高くなっている。

●若い世代ほど、コンテンツ消費もタイパを重視する傾向に

コンテンツ消費のシーンで、タイムパフォーマンスを高めるためにどんな行動が取られているか、詳しく質問した。「ほかのタスクと並行して「ながら見」をすることがある」(65.7%)、「調べ物をする時にまとめサイトを活用する」(61.6%)と答えた人は6割を超え、多くの人が実践している。

一方、「本を読んだり映画を観たりする前に結末を調べる」(33.8%)、「曲のイントロを飛ばす」(24.0%)といった時間を早送りする行為は実践率が低かった。それぞれ年代別に見ると、10代・20代の若い世代で実践している割合が高く、40代以降では低い傾向にある。

タイパを重視すると答えた人に、重視する目的を聞いた。すると、「効率よく情報を得たいから」(57.4%)、「無駄なことに時間を割きたくないから」(57.3%)が上位にあげられた。

年代別で見ると、10代・20代は「効率よく」、50代・60代は「無駄を省く」を重視する傾向が見られる。また、効率や無駄だけでなく、全体の4割が「空いた時間・つくった時間でやりたいことがあるから」(43.9%)と答えた。年代別に見てもあまり差がなく、やりたいことをするためにタイパを重視する、という時間の使い方が実践されている。

「時短」や「時間の効率化」そのものを目的とするのではなく、効率化により生まれた時間を有効活用し、豊かな時間を過ごすためにタイパを重視する人も多いことがわかった。

タイパを重視して生まれた時間を、自分を豊かにする時間に活用する傾向は、具体的なエピソードからも読み取れた。タイパを重視して得られた時間をどのようなことに使っているかと聞くと、「リラックスタイム」(女性30代)と癒やしのために使う人もいれば、「将来を考えスキルアップになるように過ごす」(男性10代)と自分磨きのために使う人、「友人と会ったり家族と過ごす時間」(女性50代)のようにコミュニケーションに使う人もいれば、「読書や音楽鑑賞などの心の豊かさを感じられることに使いたい」(女性60代)と心の余裕やゆとりを持つために使う人もいる。効率よく時間を使う「使い方」だけでなく、そこで生まれた時間をどう豊かに使うかという「目的」も多様化していた。

●約8割が「何もしない時間は必要」と回答半数近くが「タイパより大切なものがある」と感じている

全員に時間の使い方の意識についてあらためて聞いた。まず、何もしない時間は必要か・不必要かと聞くと、78.4%が「必要だと思う」と答えた。また、タイパが最重要課題である・タイパよりも大切なものがあるどちらの考えに近いかと聞くと、48.2%が「タイパよりも大切なものがある」と答え、「タイパが最重要課題」と答えた人は19.4%だった。

現代人はタイパを重視してはいるものの、何事においてもタイパを最優先するわけではないと、同レポートでは分析する。時間効率を意識して行動することもあれば、時間を忘れて過ごすことも大切、そんなメリハリのある時間の使い方が志向されていると言及した。

●若い世代を中心に「効率重視」「じっくり没入」と時間の使い方にもメリハリがみられる

次に時間の使い方や行動について聞くと、70.1%が「じっくりと考え事をするのが好き」、73.3%が「映画やドラマなどは飛ばさずに最初から最後まで観る」と答えており、どの世代でも共通して高くなった。

一方、「時間を気にせずに没頭できる趣味がある」は10代が77.0%、「目的もなく雑談をするのが好き」も10代が72.0%と、全体に比べて10代が高い。また、「好きなお店に並ぶ時間は気にならない」は10代では70.0%と高いものの、年代が上がるとともに少なくなっている。効率を重視し(図5)、ながら見などのタイパ重視行動を取る(図4)若い世代が、「好きなことにはとことん時間をかける」という傾向が見られた。メリハリのある時間の使い方をしていると分析する。

人生という時間の捉え方(ライフイベントへの価値観)

次に、「人生という時間の捉え方」について、ライフイベントを経験する年代への「価値観や固定観念」を聴取した。また、「若さ」や「生き方」についての意識の違いを聴取し、年代差を分析した。その結果、年齢に関する固定観念が残る一方、「人生という時間の捉え方」に対し、世代間で多様な意見が見られた。●「学校での学び」…年代の圧を感じやすい10代、世間の圧だけでなく自身での挑戦にも年齢制限あり

人生には就職、結婚などさまざまなライフイベントがある。各ライフイベントに対し、世間の常識としてこの年代までに済ませた方がよいという圧力を感じる上限の年代と、自分自身が「この年代でも経験・挑戦してもよい」と思う上限の年代を聞いた。

学校での学びは、世間の常識では「20代」以下の年代を答えた人が合計63.5%と多く、10代では72.5%と高くなっている。自身の考えでは「30代」以下の年代を答えた人が合計45.6%、「何歳でも挑戦できる」と答えた人が28.3%と、世間の常識に捉われず学びたい人が多い。しかし10代は合わせて半数が「20代」以下(51.0%)の年代を答えている。

仕事を続ける上限について、世間的な圧力としては「70代」以下の年代を答えた人が合計68.4%と多くなっている。特に、「60代まで」と答えた割合が最も多く、30.8%いた。自分で挑戦できると思う上限の年代では、合わせて約半数(52.4%)の人が「70代」以下と答えた一方、3人に1人(32.7%)は「何歳でも」と答えた。働くことへの向き合い方の違いで意識は全く異なるが、世間の圧力に対して長く働きたいと思う人もいるようだ。

結婚に関して世間からの圧力を感じる年代は、合わせて半数が「30代」以下(53.1%)と答えている。10代は67.5%と高くなっているが、年代が上がるにつれその割合は低下し、「圧力を感じない」と答えた人が増えた。

自分自身の考えを聞くと、「30代」以下の年代を答えた人は合計35.2%と少なく、「何歳でもよい」と答えた人が多い。しかし、10代は「圧力を感じない」(19.0%)、「何歳でもよい」(18.5%)と答えた割合が低く、他の世代に比べ年齢に縛られる傾向が強いと分析する。

最近耳にするようになったリスキリングについては、上限の年代に関して「圧力を感じない」(49.5%)と答えた人が半数を占めている。しかし10代は、「圧力を感じない」と答えた人が39.0%と他の世代に比べ低く、合計34.5%が「30代」以下の年代を答えている。また、自分自身の考えを聞くと、リスキリングに挑戦するのは「何歳でもよい」(40.6%)と答える人が多いが、10代では合計31.0%が「30代」以下の年代を答え、制限をかけていた。

●結婚や働き方など、年齢による決めつけがまだまだ多い

他人から、「○歳なのに」「○歳なんだから」といった年齢に関する社会通念とのギャップを言及された経験について聞くと、71.8%が「経験がある」と答えた。具体的に聞くと、ネガティブな指摘からポジティブな応援まで、さまざまなエピソードが寄せられた。

●一方、上の世代は「心配していたよりも今が充実」とポジティブ

人生に対する考え方を聞くと、若い世代では特に不安度が高く他人の目を気にする傾向が見られた。全体の68.4%が「将来の先行きが見えず不安だ」と感じているが、10代は82.0%、20代は77.0%と不安を感じる割合が高くなっている。

また、「他人の人生と自分の人生を比較してしまう」と答えた人は全体43.6%に対し、10代は66.5%、20代は56.5%と半数を超えた。さらに、10代は39.0%、20代36.5%が「若くないと価値がない」と答え、全体(27.5%)より10ポイント以上もスコアが高くなった。世間の年齢に対する圧力を感じながら、自分自身も捉われていると、同レポートでは分析する。

一方、図10からもわかるように、年を重ねることで不安は小さく、解消されていくようだ。実際に60代の72.5%が「昔よりも他人の生き方を気にしなくなった」、59.0%が「昔心配していたよりも今が充実している」と答えており、人生における時間や経験が、人生への不安や焦りを低減してくれると分析できる。

2023年現在の時間感覚(定点観測)

2020年より流行している新型コロナウイルス感染症だが、2023年に入り、各種制限の緩和とともに、感染症法上の位置づけが「5類」に移行するなどの動きがあった。コロナ禍のただ中にあった2022年との比較を行うことにより、人々の行動や生活様式の変化・回帰に伴う「時間に対する意識」の変容を分析する。●依然として多忙な現代人6割が「時間に追われ」、半数が「1日24時間では足りない」と感じている

時間の感覚について、普段どの程度時間に追われていると感じるか聞くと、全体の64.5%が「時間に追われている」と答え、昨年(66.3%)から大きな変化はないようだ。時間に追われる感覚の変化を聞くと、49.2%が「強くなった」と答えており、昨年(48.0%)からやや増加傾向に。1日24時間であることに対しては55.3%が「足りない」と答え、昨年(57.2%)から大きな変化はなかった。依然として時間に追われ、1日24時間では足りないと感じる人が多い。

時間の使い方を考えたかどうかについて、2022年の調査結果と比較した。今回は「制限緩和を受けての時間の使い方」の変化、2022年は「コロナ禍による生活変化による時間の使い方」と聞き方が異なるが、時間の使い方を「考えた」がいずれも減少している。制限緩和により考える深刻度もやや緩和されたと推察できる。

現在時間の使い方で困っていることを聞くと、「コロナ前の生活に戻すことができない」(32.4%)、「相手との時間調整で忙しい」(30.8%)、出社が増え「移動時間の考慮ができない」(24.0%)など、制限緩和による困りごとも垣間見える。10代では困っている割合が高く、約半数が「相手との時間調整で忙しい」(45.5%)と答えた。

●これまでの「粛々」とした生活から、時間も日常も「ばたばた」と動き始めている

行動制限やマスク着用などの各種制限が緩和された最近3カ月の生活を象徴するのにふさわしい言葉を、時間にまつわる言葉の中からひとつだけ選んでもらった。その結果、「ばたばた」(16.7%)が1位に選ばれた。2021年・2022年はコロナ禍生活を象徴する言葉として「粛々」がトップだったが、今回「粛々」(9.1%)は5番目に。コロナ禍で「粛々」と過ごしていた日常が、制限緩和により「ばたばた」と音を立てて動き始めたと、同レポートは言及した。

●2021年・2022年の「コロナ収束後」の心情ワードとして予想済み

同様に、最近の生活を象徴する心情にまつわる言葉から選んでもらうと、「ほっと」(15.1%)が1位、次いで「ぼうっと」(12.6%)が選ばれた。2021年も2022年も「イライラ」がトップに選ばれていたが、制限緩和によりちょっとひと息つきたい、そんな気持ちが表れている。

調査概要

実施時期:4月27日~5月8日調査手法:インターネット調査

調査対象:全国の10代~60代の男女1200人(男女各600人、各年代別に男女各100人ずつ、10代は15歳以上)

※構成比(%)は小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%にならない場合がある。金額は小数点第1位以下を四捨五入している。