応援広告の経験者数は35万人、市場規模は1200億円超へ拡大が予測【INFORICH調べ】

INFORICHは3月6日~10日に、「推し」がいる人1000名を対象として「応援広告に関する実態調査」を実施した。

推し活市場の拡大とともに、ファン自らが「推し」のために広告を出稿する「応援広告」が、若年層を中心に新たなカルチャーとして広まりつつある。リアルな場での応援にSNSでのアクションを掛け合わせることにより、さらに拡散力を増す「応援広告」は、今後、単なるファンアクションを超え「ファン主体の広告」として広告業界やマーケティング業界にも新たなインパクトを与えると予測される。

このような背景の基、同社では応援広告に関わるファンの「今」を多角的に捉える独自調査を実施した。調査では、応援広告の実態として推しているジャンルや予算、出稿方法のほか、心理的な背景や今後の意向などについて調査した。

また、推しがいる人のうち97.1%がなんらかの推し活を行っており、推し活が日常的な文化として年代問わず広がっている様子がうかがえる。

「応援広告を出す」は過去の実施が1.6%と少数であるが、今後行いたいと回答したのは5.1%で、伸び率で見ると上位に入る。応援広告は現在の認知率も10%程度であることから、今後認知が広まるにつれさらなる拡大が期待される。

応援広告経験者は未経験者と比較すると推し活全体に費やす費用が約8万円高く、消費意欲の高いセグメントであると推察される。応援広告経験者は「熱量の高いファン」であり、マーケティングの上でも注目度の高いターゲットであると見込まれる。

また、金額が変わらない場合個人で出したいか、団体で出したいかを聞いたところ、半数以上の57.3%が「個人で出したい」と回答した。金額的な問題がなければ、個人で出したいという人が多いものの、現実的には団体で出す割合が高くなっている現状が浮き彫りになった。

広告出稿方法の多様化が進むことによって、今後の応援広告市場の活性化にも影響が出そうである。

実際に、応援広告の出稿までには多方面での調整が必要となるほか、個人で出稿する場合は費用も高額になる傾向がある。出稿までの煩雑さや費用面の改善を行うことで、今後の市場規模がさらに拡大すると考えられる。

性年代別に見ると、男性30代、40代は「手続きが面倒そう」と感じる割合が低くなっている。また「デザインや内容を考えるのが難しそう」と考えるのは男性の方が相対的に高く、女性はデザイン、内容面で障壁を感じる割合が低く出ている。

そのほか「広告の効果がわからなかったから」「推しに気づいてもらえないと思ったから」「推しのためになるかわからなかったから」といった「実際に広告を出したことで得られる効果や反応」について、女性に比べて男性の方が気にする割合が高くなっている。

調査概要

調査方法:インターネットリサーチ

調査地域:全国

有効回答数:事前調査1万人、本調983人(事前調査での出現率と人口構成比に合わせてウェイトバック集計)

割付方法:人口構成比✕出現率に合わせて性年代別割付を実施

調査期間:2025年3月6日~3月10日

推し活市場の拡大とともに、ファン自らが「推し」のために広告を出稿する「応援広告」が、若年層を中心に新たなカルチャーとして広まりつつある。リアルな場での応援にSNSでのアクションを掛け合わせることにより、さらに拡散力を増す「応援広告」は、今後、単なるファンアクションを超え「ファン主体の広告」として広告業界やマーケティング業界にも新たなインパクトを与えると予測される。

このような背景の基、同社では応援広告に関わるファンの「今」を多角的に捉える独自調査を実施した。調査では、応援広告の実態として推しているジャンルや予算、出稿方法のほか、心理的な背景や今後の意向などについて調査した。

15~59歳の男女約4割に「推し」がいる

国内の15~59歳の男女約1万人に調査をした結果、「推しがいる」と回答したのは38.9%となった。性年代別に見ると、男女いずれも15~19歳が他の年代より「推しがいる」割合が高く、特に15~19歳女性では80.6%に「推しがいる」という結果になった。また、推しがいる人のうち97.1%がなんらかの推し活を行っており、推し活が日常的な文化として年代問わず広がっている様子がうかがえる。

過去に行った/これから行いたい推し活は、共に「イベントやライブ、コンサートにいく」が最多

推しがいる人に過去に行った推し活と、これから行いたい推し活を聞いたところ、「イベントやライブ、コンサートにいく」は過去に行ったものより、これから行いたいものが約10ポイントアップの61.6%となった。「推しゆかりの地を聖地巡礼する」という回答も、これから行いたいものは過去に行ったものと比較して9ポイントアップした。外出を伴うような推し活が伸びそうである。「応援広告を出す」は過去の実施が1.6%と少数であるが、今後行いたいと回答したのは5.1%で、伸び率で見ると上位に入る。応援広告は現在の認知率も10%程度であることから、今後認知が広まるにつれさらなる拡大が期待される。

応援広告の経験者は未経験者に比べて、推し活にかける年間費用の平均が約8万円プラス

推しがいる人に、直近1年間に推し活に費やした費用の総額を聞いたところ、応援広告経験者は年間の「推し活支出額」が平均約24万円、応援広告未経験者は平均約16万円という結果になった。応援広告経験者は未経験者と比較すると推し活全体に費やす費用が約8万円高く、消費意欲の高いセグメントであると推察される。応援広告経験者は「熱量の高いファン」であり、マーケティングの上でも注目度の高いターゲットであると見込まれる。

直近1年間に費やした応援広告、1回あたりの平均費用は約2万4000円

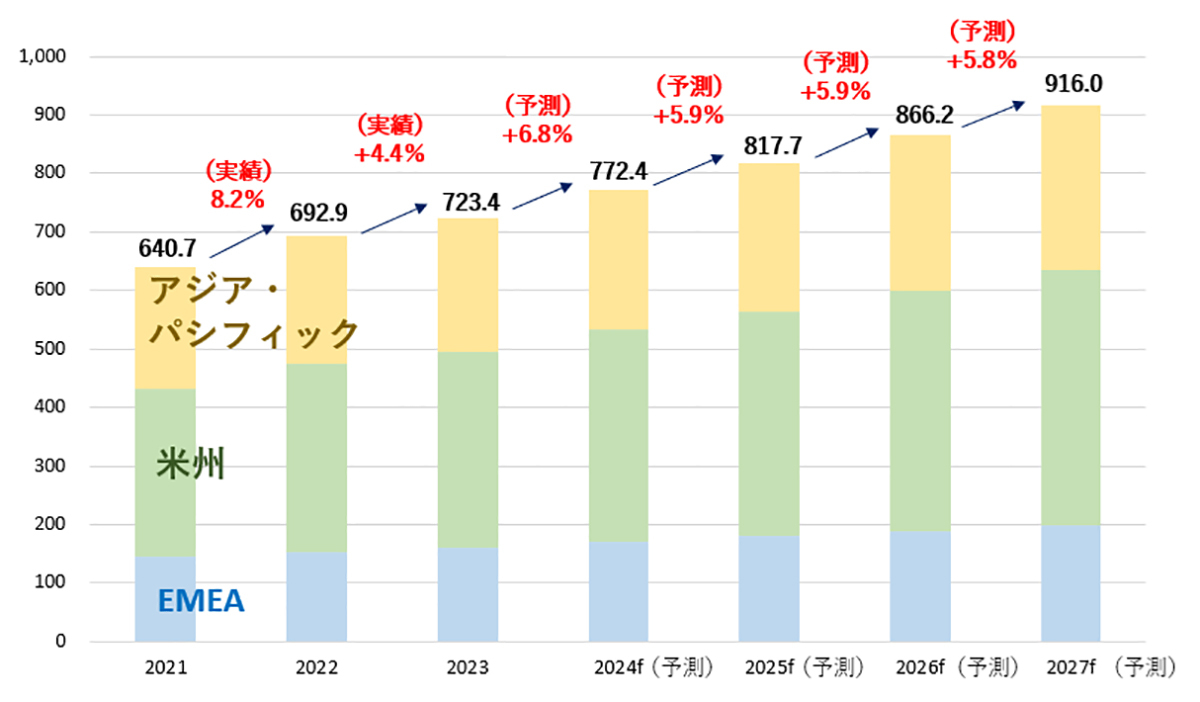

直近1年間に「推し」の応援広告に費やした、1回あたりの平均金額を聞いたところ、2万4275円となった。女性30代の平均費用は他年代と比較しても高く、4万円超という結果になった。最も実施平均費用が低いのは女性50代で5500円であった。この1回あたりの平均金額をベースに直近の応援広告市場規模を算出したところ、約329億円と推計された。応援広告の市場規模は将来的に約1216億円と推計、約4倍近い伸長見込み

今後、応援広告に費やせると思う1回あたりの費用を聞いたところ、平均約2万6000円となり、直近1年の実施費用から平均で2200円アップする結果となった。また、応援広告の実施者は、現在35万人と予測されるが今後は143万人までに拡大すると予測される。現在の実施者から約4倍の規模に拡大するとともに、市場規模も約1216億円と将来的に現在の4倍近くまで伸長するポテンシャルを秘めている。個人発の広告が、今後より大きな市場に成長する可能性を感じられる結果となった。応援広告の出稿方法は「他のファンと共同で出した」が83%、「個人で出したい」の割合は「団体で出したい」上回る結果に

これまでに出した応援広告について、どのような方法で出したのかを聞いたところ「他のファンと共同で出した」と回答した人は83%となった。男女別で見ると、共同で出した率は女性の方が84.6%と男性(76.1%)に比べ8.5ポイント高い結果となった。応援広告について、女性の方が悩んでいる率が相対的に低く見受けられるのは、団体で出す比率が高く相談できる環境があるためという仮説も考えられる。また、金額が変わらない場合個人で出したいか、団体で出したいかを聞いたところ、半数以上の57.3%が「個人で出したい」と回答した。金額的な問題がなければ、個人で出したいという人が多いものの、現実的には団体で出す割合が高くなっている現状が浮き彫りになった。

広告出稿方法の多様化が進むことによって、今後の応援広告市場の活性化にも影響が出そうである。

応援広告を出さなかった理由、1位は「費用が高いから(41.6%)」

応援広告の未経験者に、これまで応援広告を出さなかった理由を聞いたところ「費用が高いから」が41.6%と最多となった。次いで「手続きが面倒そうだから(32.6%)」「時間と手間がかかりそう(30.1%)」となった。広告出稿というこれまで個人では経験のなかった領域に対して、一般的な広告への印象が影響していると考えられる。実際に、応援広告の出稿までには多方面での調整が必要となるほか、個人で出稿する場合は費用も高額になる傾向がある。出稿までの煩雑さや費用面の改善を行うことで、今後の市場規模がさらに拡大すると考えられる。

性年代別に見ると、男性30代、40代は「手続きが面倒そう」と感じる割合が低くなっている。また「デザインや内容を考えるのが難しそう」と考えるのは男性の方が相対的に高く、女性はデザイン、内容面で障壁を感じる割合が低く出ている。

そのほか「広告の効果がわからなかったから」「推しに気づいてもらえないと思ったから」「推しのためになるかわからなかったから」といった「実際に広告を出したことで得られる効果や反応」について、女性に比べて男性の方が気にする割合が高くなっている。

まとめ

今回の調査から、応援広告はファンによる新たな表現手段として広がりを見せ、今後大きく成長が期待される市場であることが明らかになった。「個人による広告」の広がりは、企業や広告・マーケティング業界にも新たな影響を与える可能性があり、注目すべき次世代の文化としてその存在感を強めていくと予測される。調査概要

調査方法:インターネットリサーチ

調査地域:全国

有効回答数:事前調査1万人、本調983人(事前調査での出現率と人口構成比に合わせてウェイトバック集計)

割付方法:人口構成比✕出現率に合わせて性年代別割付を実施

調査期間:2025年3月6日~3月10日