Z世代の45.6%が、災害時のフェイクニュースに騙された経験あり【ミドリ安全調べ】

ミドリ安全は、9月1日「防災の日」を前に、全国の男女1000名を対象に災害時の情報取得やフェイクニュースへの認識に関する調査を実施し、その結果を8月24日に発表した。

SNSの普及や情報取得方法の多様化に伴い、各世代が日常で利用するコミュニケーション手段も変化している。緊急時における正確かつ迅速な情報取得は、生命を守り被害を最小限にとどめるためにも非常に重要となっている。そこで同社は、日頃の防災の備えとともに正しい情報を取得することの重要性に注目し、昨年より継続して調査を行っている。

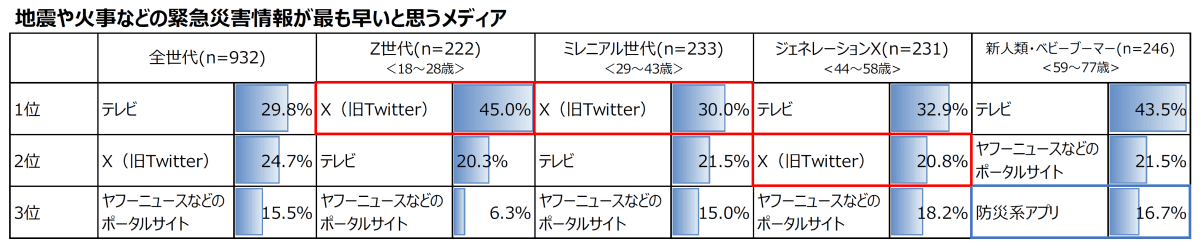

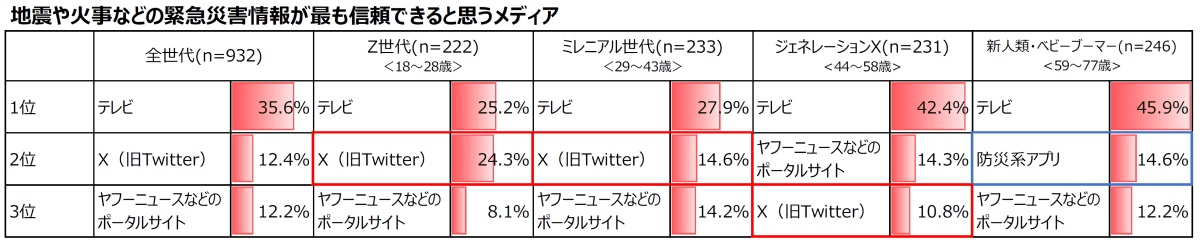

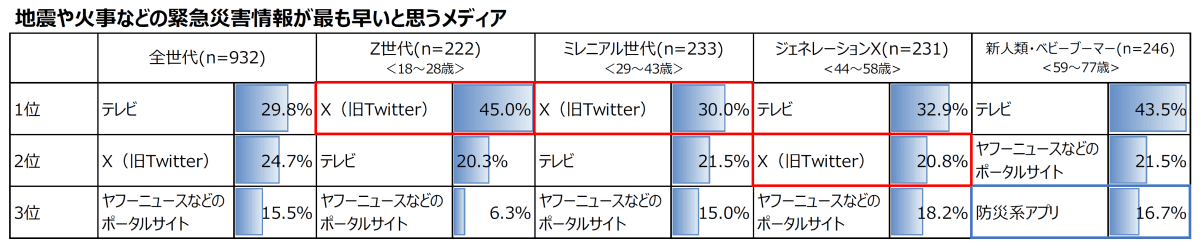

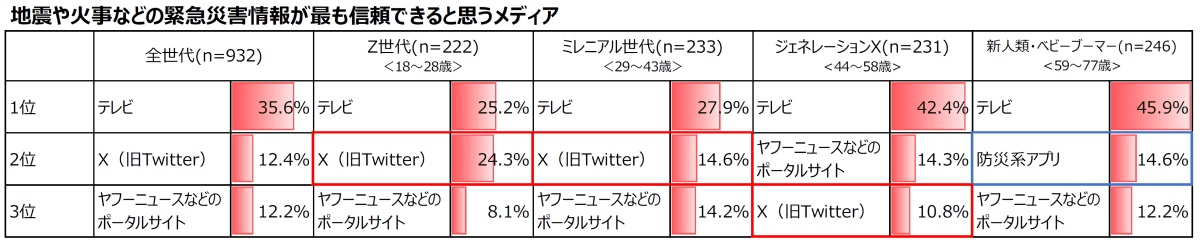

回答を世代別に見ると、「X(旧Twitter)」がZ世代では最多で45.0%、ミレニアル世代でも30.0%で最多となったまた、緊急災害情報が最も信頼できるメディアを聞いたところ、全体では「テレビ」が35.6%で、全世代共通して同じ結果となった。

※メディアに関しての選択肢はX(旧Twitter)、Facebook、Instagram、Threads、YouTube、TikTok、mixi、LINE、WhatsApp、上記以外のSNS、ヤフーニュースなどのポータルサイト、2chなどの掲示板、テレビ、新聞、ラジオ、防災系アプリ、防災無線、その他、当てはまるものはない、から複数選択で回答

※メディアに関しての選択肢はX(旧Twitter)、Facebook、Instagram、Threads、YouTube、TikTok、mixi、LINE、WhatsApp、上記以外のSNS、ヤフーニュースなどのポータルサイト、2chなどの掲示板、テレビ、新聞、ラジオ、防災系アプリ、防災無線、その他、当てはまるものはない、から複数選択で回答

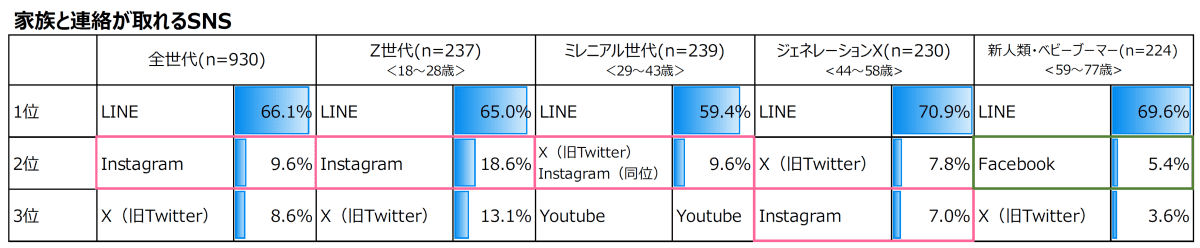

※SNSに関しての選択肢はX(旧Twitter)、Facebook、Instagram、Threads、YouTube、TikTok、mixi、LINE、WhatsApp、その他のSNSから複数選択で回答

※SNSに関しての選択肢はX(旧Twitter)、Facebook、Instagram、Threads、YouTube、TikTok、mixi、LINE、WhatsApp、その他のSNSから複数選択で回答

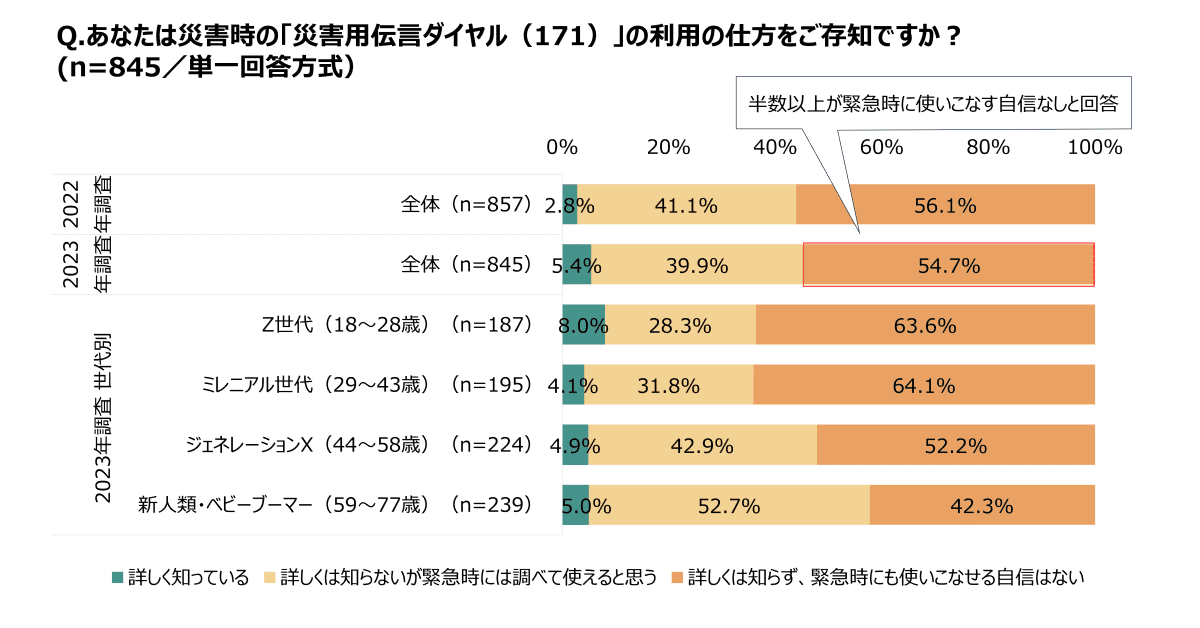

いざという時にパニックにならず情報をやりとりするためにも、日頃から災害用伝言ダイヤルなどの操作方法を確認しておき、災害時の連絡方法を家族などとも事前に共有しておくことも重要である。

いざという時にパニックにならず情報をやりとりするためにも、日頃から災害用伝言ダイヤルなどの操作方法を確認しておき、災害時の連絡方法を家族などとも事前に共有しておくことも重要である。

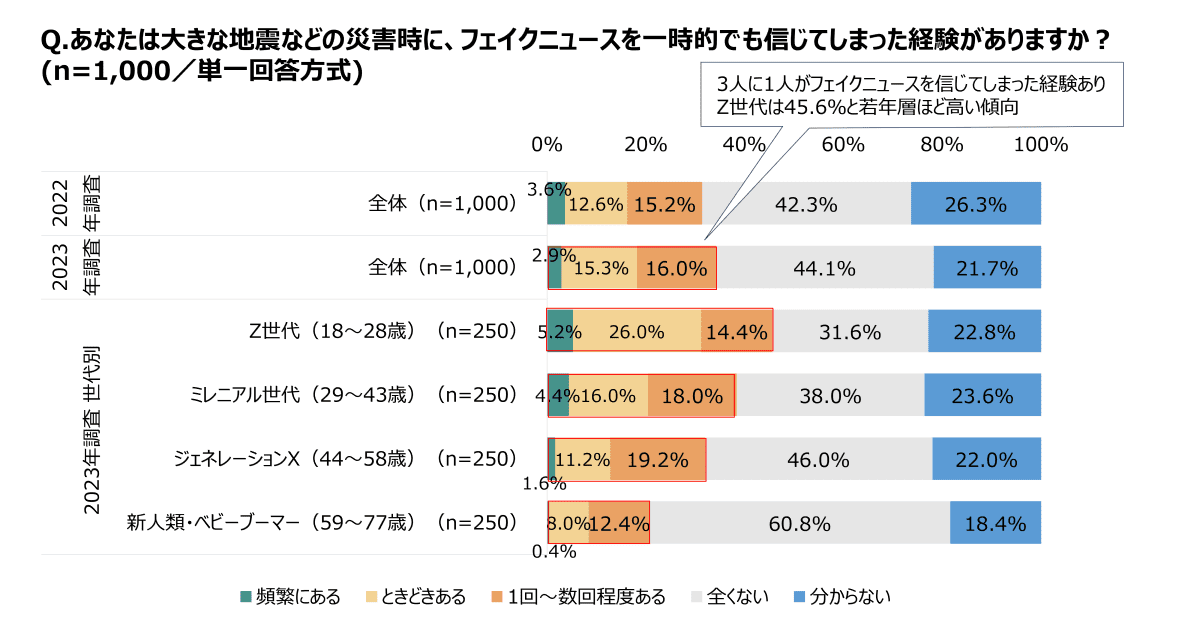

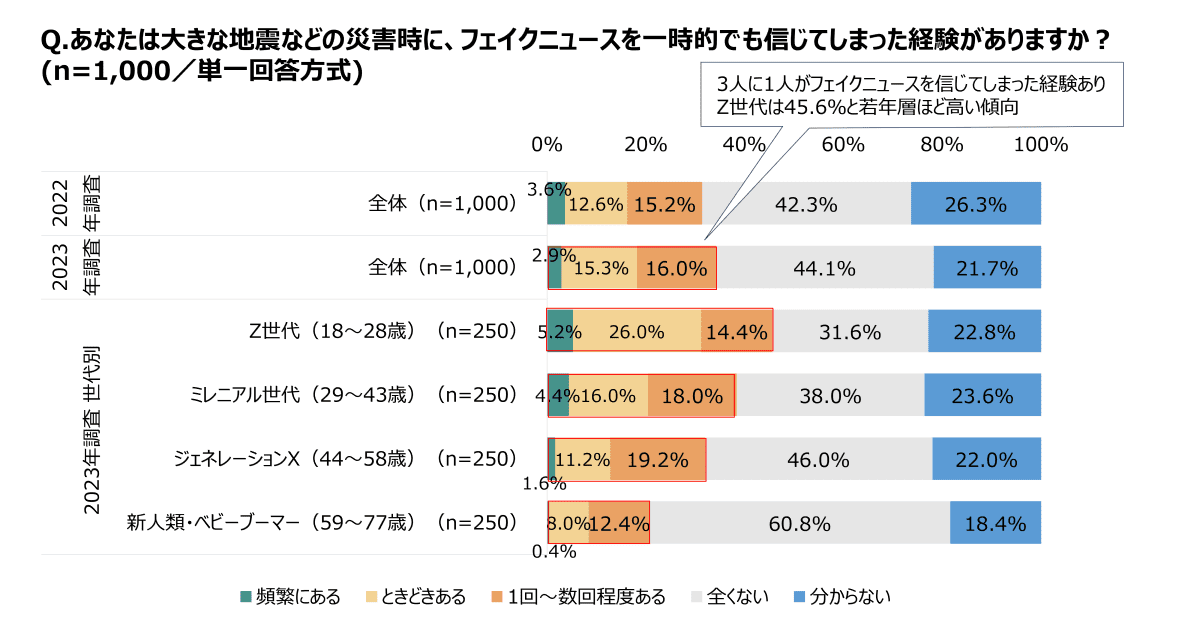

世代別では若年層ほどフェイクニュースを信じてしまった割合が高く、Z世代では1度以上信じてしまった割合が45.6%と最も高い結果となった。

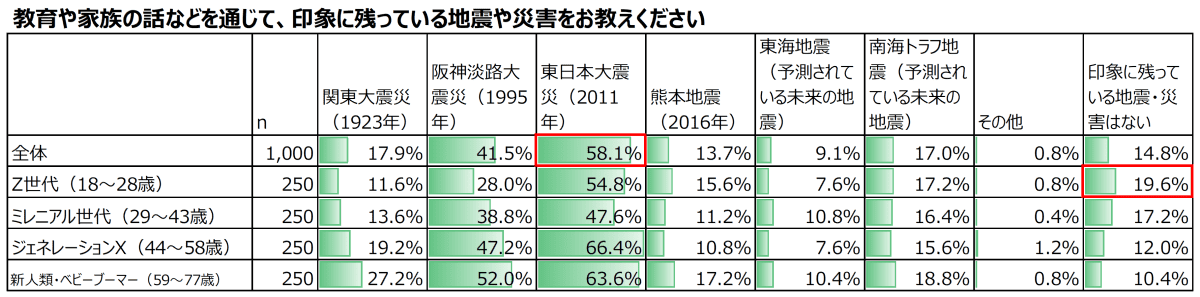

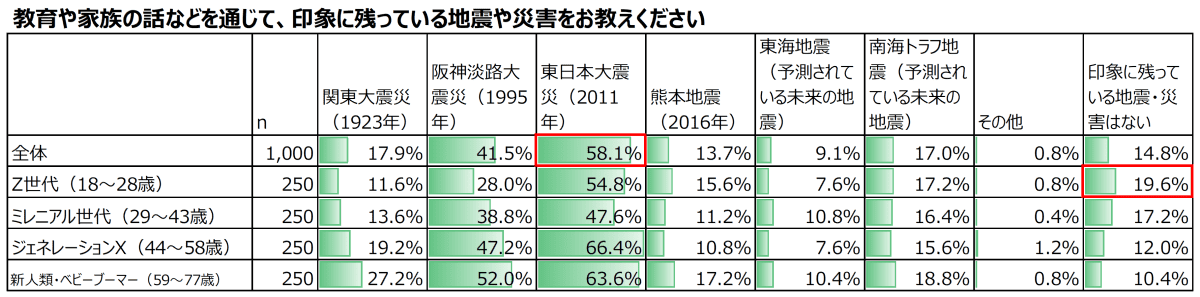

強く印象に残っている地震や災害、最多は東日本大震災(58.1%)

今年は関東震災から100年の節目となる。そこで教育や家庭の話などを通じて、印象に残っている地震・災害を聞いたところ、最も多かったのは東日本大震災(2011年)で58.1%という結果となった。一方で、印象に残っている地震・災害はない、と回答した割合が最も高かった世代はZ世代で、19.6%が回答しており他の世代に比べても高い数値となっている。  今回の調査から明らかとなったのは、全世代を通じてテレビが災害時の主要な情報収集方法として位置づけられていることであった。一方、特にZ世代はX(旧Twitter)の活用が他の世代よりも高いということが明らかになった。この傾向は昨年の調査時から変わらないことが確認された。また、災害伝言ダイヤル(171)の利用経験は15.5%と少なく、多くの人々が緊急時にこのサービスを使いこなせる自信がないという点に課題が見られた。

今回の調査から明らかとなったのは、全世代を通じてテレビが災害時の主要な情報収集方法として位置づけられていることであった。一方、特にZ世代はX(旧Twitter)の活用が他の世代よりも高いということが明らかになった。この傾向は昨年の調査時から変わらないことが確認された。また、災害伝言ダイヤル(171)の利用経験は15.5%と少なく、多くの人々が緊急時にこのサービスを使いこなせる自信がないという点に課題が見られた。

フェイクニュースに関しては、Z世代の約半数がだまされた経験がある、という回答が見られ、SNS時代やAIの普及に伴い、防災の新しい課題が浮かび上がっている。また、今年は関東大震災から100年を迎えるという節目の年でありながら、若年層を中心に「印象に残っている地震・災害はない」との回答が約2割と比較的高かったのも気になる点となった。

・Z世代(18歳~28歳):250名(男性125名/女性125名)

・ミレニアル世代(29歳~43歳):250名(男性125名/女性125名)

・ジェネレーションX(44歳~58歳):250名(男性125名/女性125名)

・新人類・ベビーブーマー(59歳~77歳):250名(男性125名/女性125名)

※調査時の年齢を基準とする

調査期間:8月1日~8月7日

SNSの普及や情報取得方法の多様化に伴い、各世代が日常で利用するコミュニケーション手段も変化している。緊急時における正確かつ迅速な情報取得は、生命を守り被害を最小限にとどめるためにも非常に重要となっている。そこで同社は、日頃の防災の備えとともに正しい情報を取得することの重要性に注目し、昨年より継続して調査を行っている。

トピックス

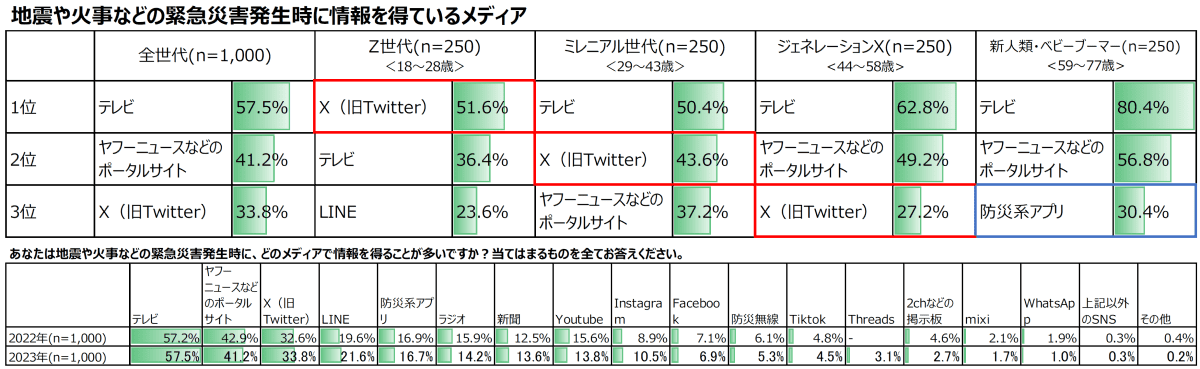

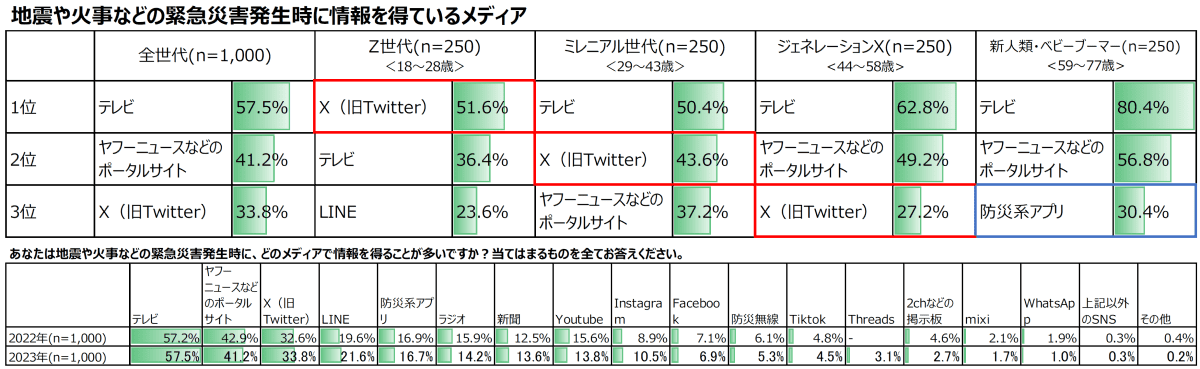

- 災害時の情報取得メディア、全世代でテレビ利用が最多(57.5%)。Z世代では昨年同様、X(旧Twitter)利用(51.6%)がテレビ利用(36.4%)を上回り最多。Z世代は、災害時の情報取得でテレビよりもX(旧Twitter)を利用しており、51.6%が利用。一方、他の全ての世代ではテレビがトップ。情報の速報性や信頼性でもテレビが首位。年配層は防災アプリの利用が高い傾向に。つながりやすさではLINEが首位(28.5%)、X(旧Twitter)は2位に。

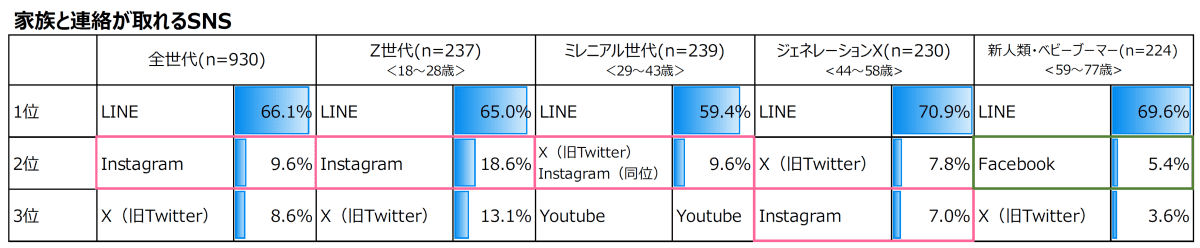

- 家族と連絡が取れるSNSは、昨年に引き続きLINEが最多(66.1%)、2位はInstagram(9.6%)。Z世代では約5人に1人(18.6%)がInstagramで家族間連絡が可能と回答。

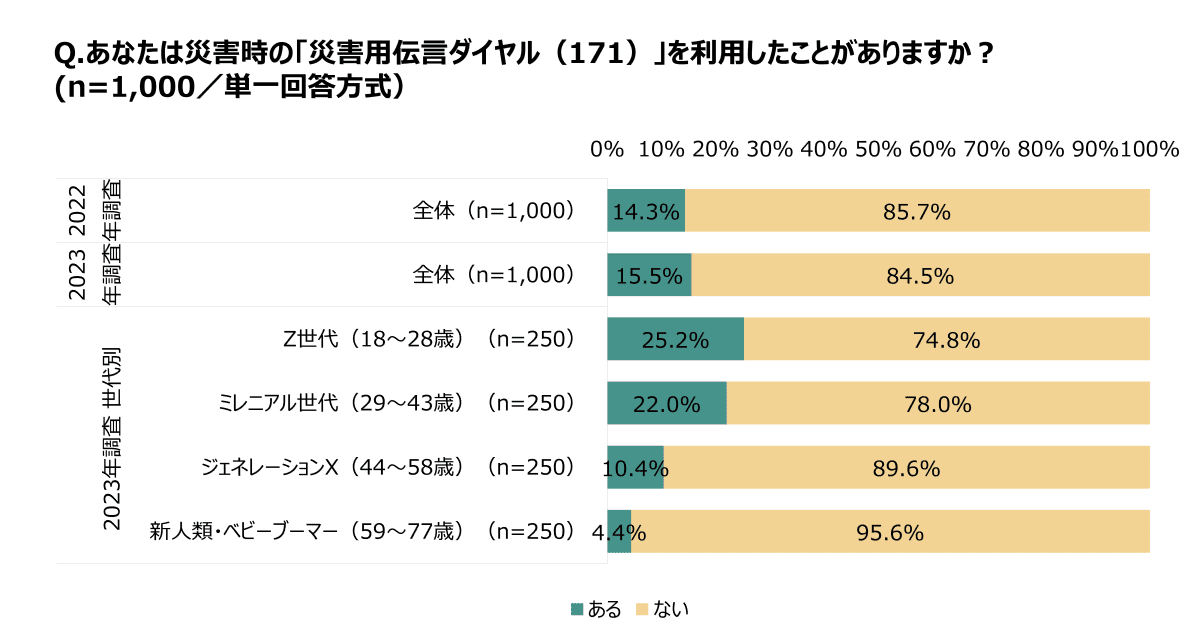

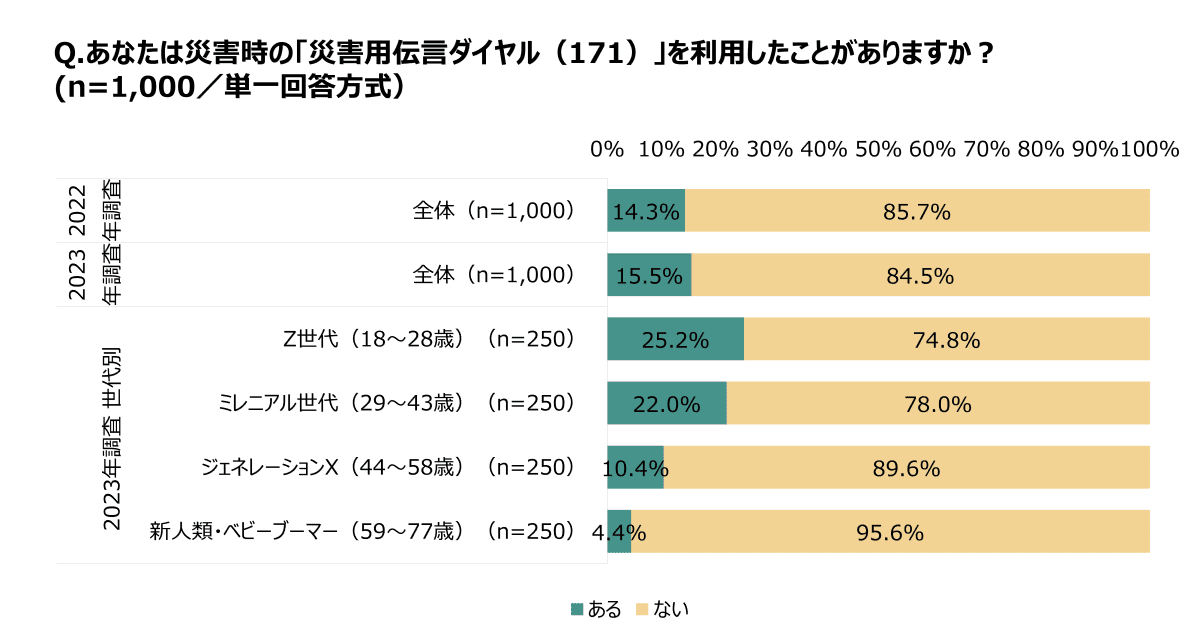

- 災害用伝言ダイヤル(171)の利用経験は全体の15.5%(昨年から1.2ポイント上昇)。Z世代で25.2%、ミレニアル世代では22.0%と若年層ほど利用経験率が高い傾向に。

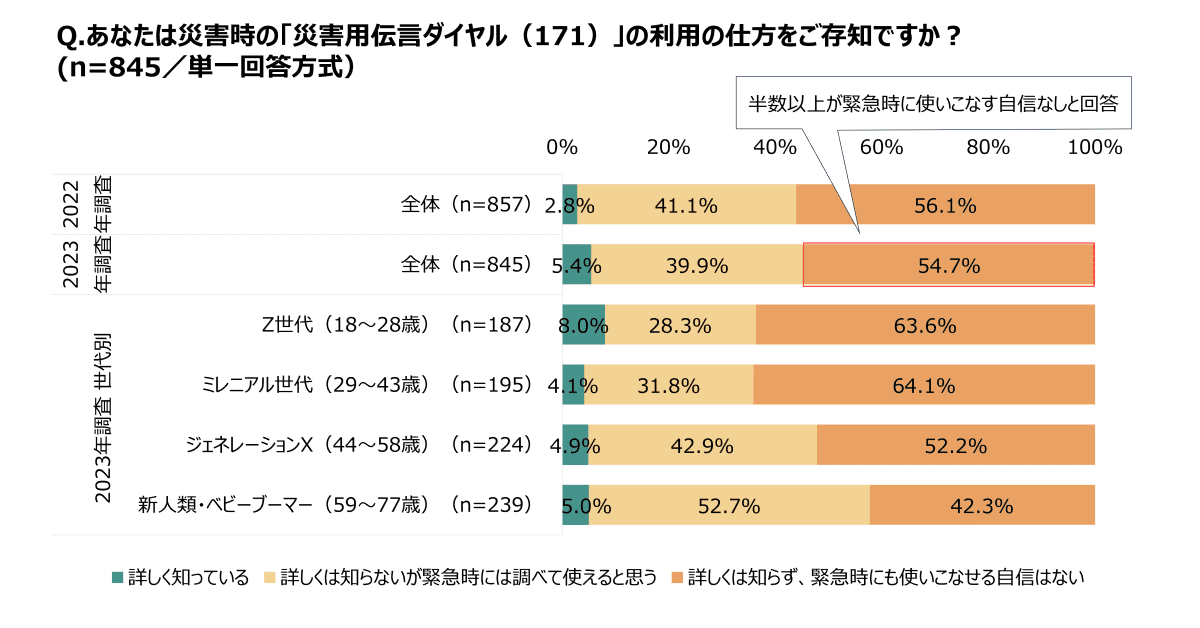

- 171の利用方法を知っている割合、前年度比2.6ポイント上昇も全体の5.4%にとどまる(前年度2.8%)。

- 災害時の「フェイクニュース」全体の3人に1人がだまされてしまった経験あり。全世代の34.2%がだまされてしまった経験があると回答、Z世代では45.6%と顕著(昨年の40.8%よりも増加傾向)。

- 地震や災害に関する印象、若年層ほど「印象に残っている地震・災害はない」が多い傾向に(19.6%)。

調査結果

災害時の情報取得メディア、Z世代ではX(旧Twitter)がテレビを上回り最多(51.6%)

地震や火事などの緊急災害発生時に、どのメディアで情報を得ることが多いかを聞いたところ、全世代合計で最も多かった回答は「テレビ(57.5%)」で、次いで「ヤフーニュースなどのポータルサイト(41.2%)」「X(旧Twitter)(33.8%)」と続いた。世代別に見ると、Z世代では「X(旧Twitter)」が51.6%と最も多く、昨年同様、X(旧Twitter)が災害時の重要な情報収集ツールとして使われていることがわかる。また新SNSである「Threads」で取得するというユーザーも3.1%みられた。

情報の即時性、信頼度などでも「X(旧Twitter)」がテレビに次ぐ結果に

災害時に地震や火事などの緊急災害発生時に情報を得ることが多い、と回答したメディアのなかで、最も情報が速いと思うメディアを聞いたところ、全世代では「テレビ」が29.8%で最も多く、次いで「X(旧Twitter)(24.7%)」、「ヤフーニュースなどのポータルサイト(15.5%)」と続いた。回答を世代別に見ると、「X(旧Twitter)」がZ世代では最多で45.0%、ミレニアル世代でも30.0%で最多となったまた、緊急災害情報が最も信頼できるメディアを聞いたところ、全体では「テレビ」が35.6%で、全世代共通して同じ結果となった。

災害時に最もつながりやすいと思うSNSはLINE・Z世代とミレニアル世代では「X(旧Twitter)」が首位に

普段SNSを利用していると回答した930名を対象に、災害時に最もつながりやすい(接続が安定している)と思うSNSを聞いたところ、全世代で最も多かったのは「LINE(28.5%)」で、次いで「X(旧Twitter)(20.0%)」、「YouTube(6.3%)」と続いた。世代別に見ると、Z世代とミレニアル世代ではX(旧Twitter) がLINEを上回り、それぞれ29.5%、27.2%となった。

家族と連絡が取れるSNSはLINEが最多、若年層はInstagram、年配層はFacebookも利用

災害時に家族と連絡が取れるSNSを聞いたところ、全世代ではLINEが66.1%と最も多い結果となった。世代別に見ると、Z世代とミレニアル世代ではInstagramが2位に上がり、それぞれ18.6%、9.6%となった。

災害用伝言ダイヤル利用率は全体で15.5%、世代別ではZ世代が25.2%と最も高い結果に

災害時の災害用伝言ダイヤル(171)を利用したことがあるかを聞いたところ、利用率は全世代で15.5%という結果となった。世代別ではZ世代の利用率が25.2%と最も高い結果となった。

「災害用伝言ダイヤル」未利用者の半数以上が、緊急時に使いこなす自信なし

災害時の災害用伝言ダイヤル(171)を利用したことがない、と回答した845名を対象に、利用の仕方を知っているか聞いたところ、「詳しく知っている」と回答したのは、2022年調査時の2.8%から2.6ポイント増加したものの、全世代では5.4%にとどまり、「詳しくは知らないが緊急時には調べて使えると思う」が39.9%、最も多かったのが「詳しくは知らず、緊急時にも使いこなせる自信はない」で54.7%という結果となった。

3人に1人は「災害時のフェイクニュース」にだまされてしまった経験あり・Z世代では45.6%と、若年世代ほど信じてしまった割合が多い結果に

実際に災害時にフェイクニュースを信じてしまった経験を聞いたところ、全世代では「頻繁にある」と回答した方が2.9%、「ときどきある」が15.3%、「1回~数回程度ある」が16.0%で、合わせて34.2%と3人に1人が実際にフェイクニュースを1度でも信じてしまった経験があることがわかった。世代別では若年層ほどフェイクニュースを信じてしまった割合が高く、Z世代では1度以上信じてしまった割合が45.6%と最も高い結果となった。

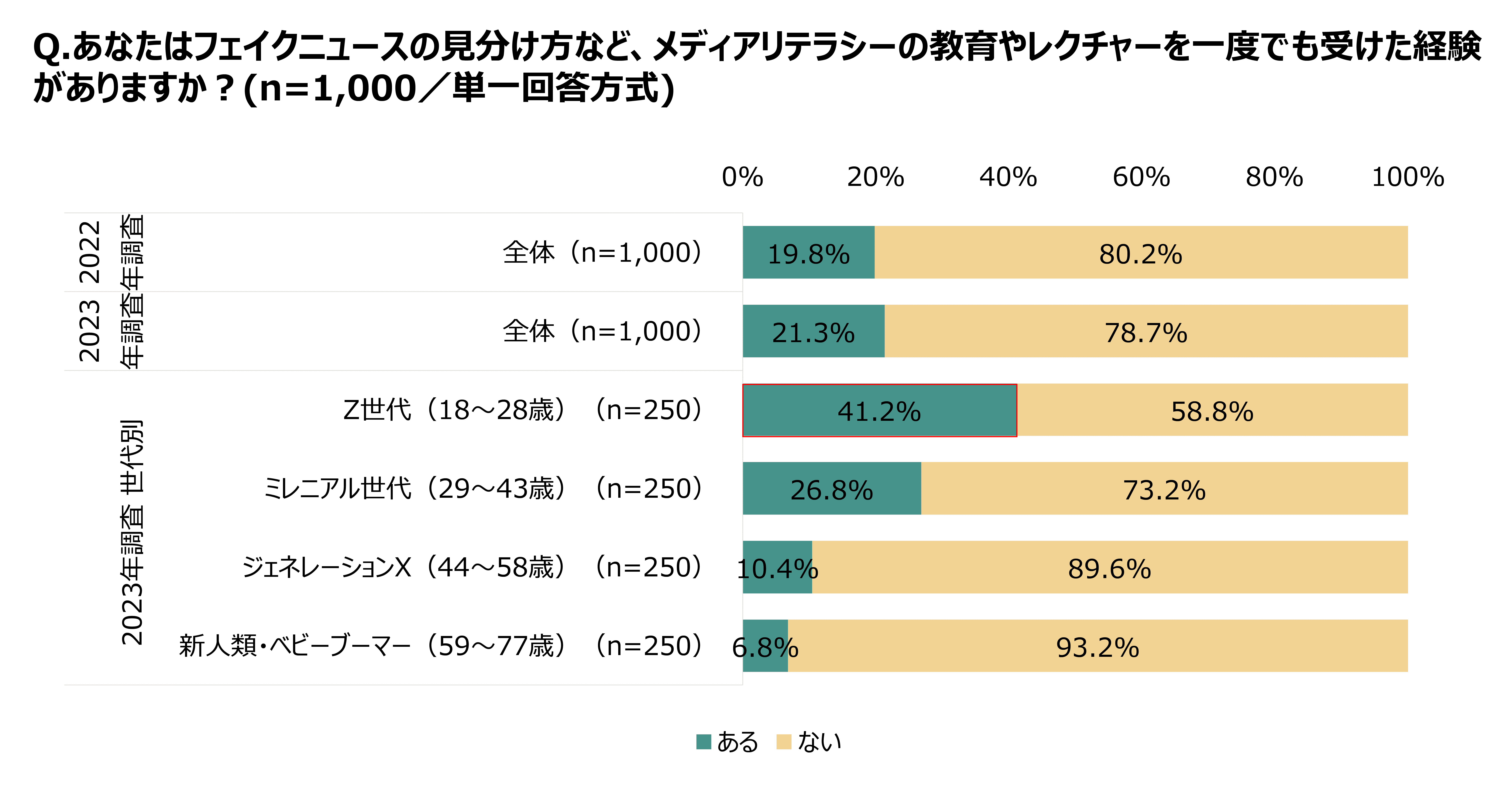

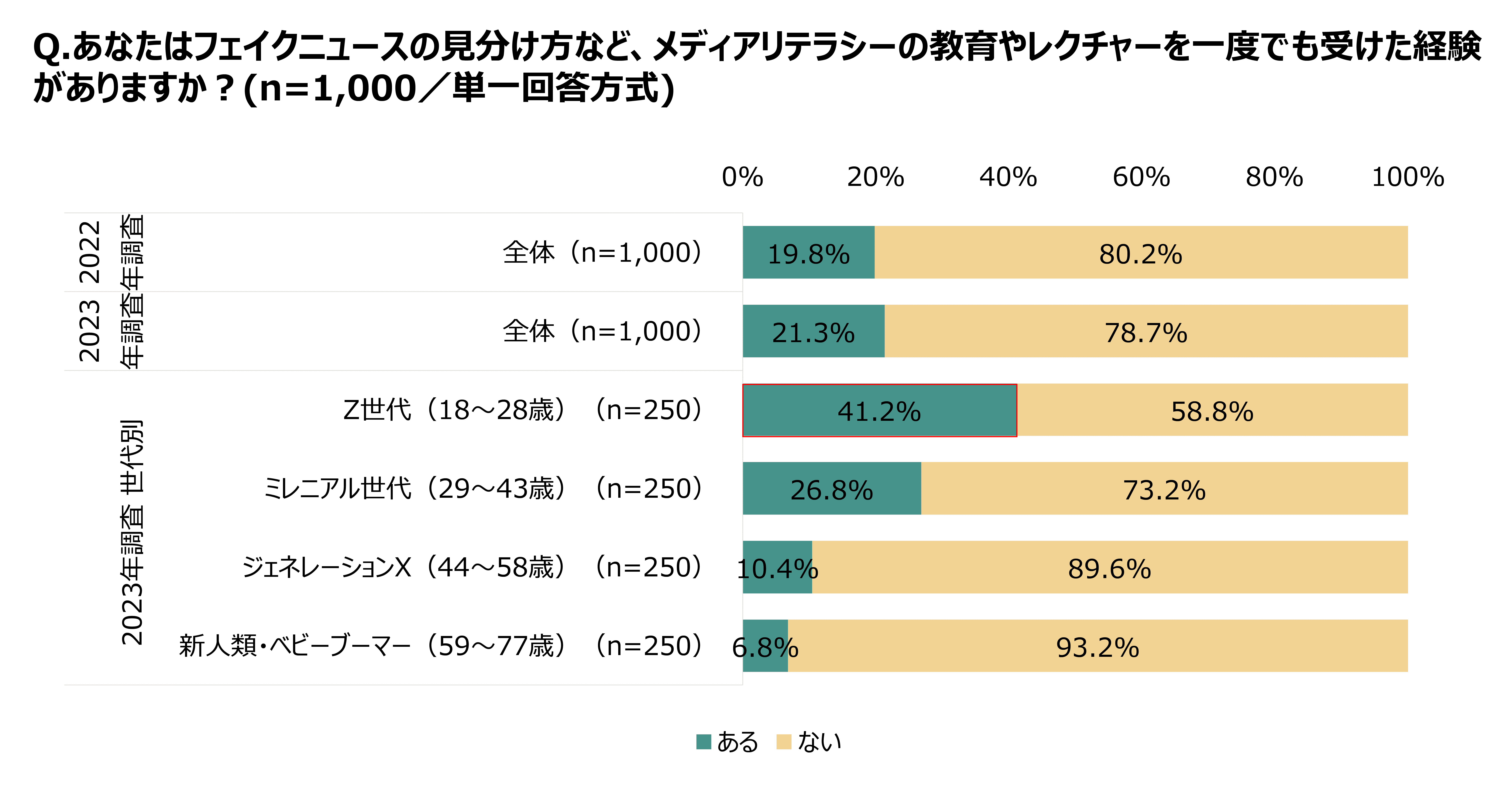

フェイクニュース対策の教育を受けた経験 21.3%(Z世代は41.2%)

近年の巧妙なフェイクニュースを見分ける方法は容易ではなく、だまされないためにもメディアリテラシー教育やレクチャーを行うケースが増えている。そこで実際にどれくらいの人たちがフェイクニュース対策のリテラシー教育やレクチャーを受けているかを調べたところ、昨年から1.5ポイント上昇し、全体の21.3%が教育やレクチャーを受けた経験があることがわかった。特に若年層ほど割合は高く、Z世代では41.2%という結果となった。

強く印象に残っている地震や災害、最多は東日本大震災(58.1%)

・「印象に残っている地震・災害は特になし」は若年層で増加傾向、Z世代では19.6%

今年は関東震災から100年の節目となる。そこで教育や家庭の話などを通じて、印象に残っている地震・災害を聞いたところ、最も多かったのは東日本大震災(2011年)で58.1%という結果となった。一方で、印象に残っている地震・災害はない、と回答した割合が最も高かった世代はZ世代で、19.6%が回答しており他の世代に比べても高い数値となっている。

フェイクニュースに関しては、Z世代の約半数がだまされた経験がある、という回答が見られ、SNS時代やAIの普及に伴い、防災の新しい課題が浮かび上がっている。また、今年は関東大震災から100年を迎えるという節目の年でありながら、若年層を中心に「印象に残っている地震・災害はない」との回答が約2割と比較的高かったのも気になる点となった。

調査概要

有効回答数:全国の18~77歳までの男女1000名(年齢ごとに大きく下記4つの世代に分け、男女ごとに均等割付)・Z世代(18歳~28歳):250名(男性125名/女性125名)

・ミレニアル世代(29歳~43歳):250名(男性125名/女性125名)

・ジェネレーションX(44歳~58歳):250名(男性125名/女性125名)

・新人類・ベビーブーマー(59歳~77歳):250名(男性125名/女性125名)

※調査時の年齢を基準とする

調査期間:8月1日~8月7日