脳科学実験が実証! 音声広告は映像広告と比べて記憶の維持率が高い【radiko調べ】

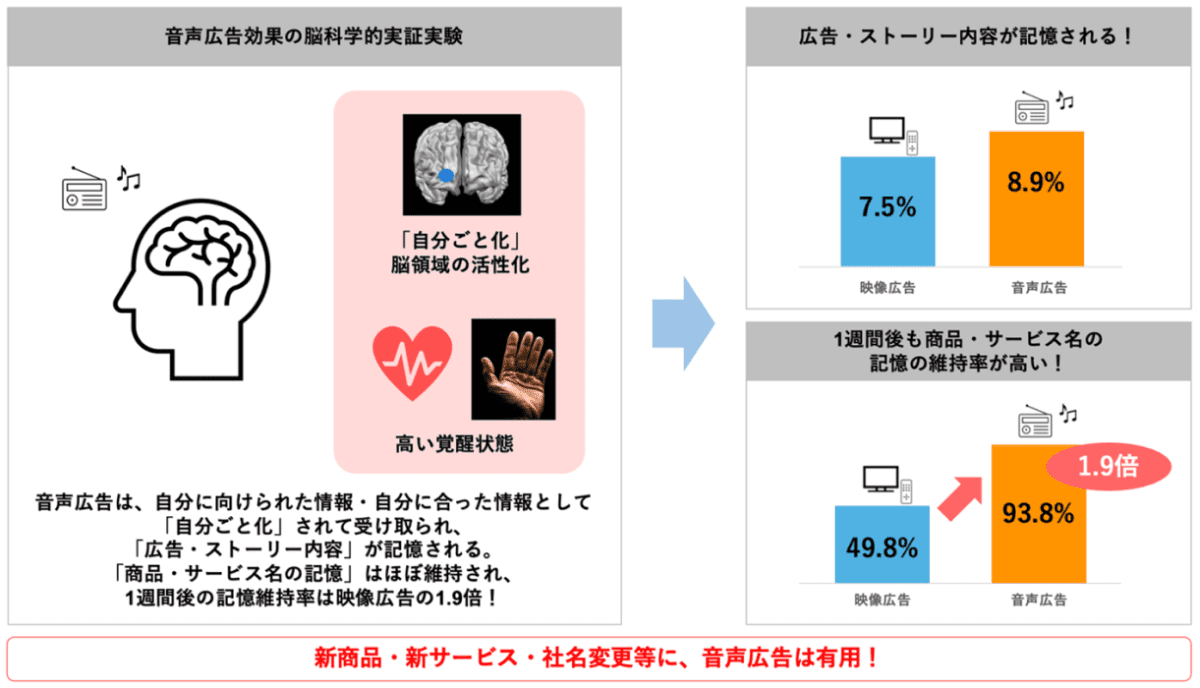

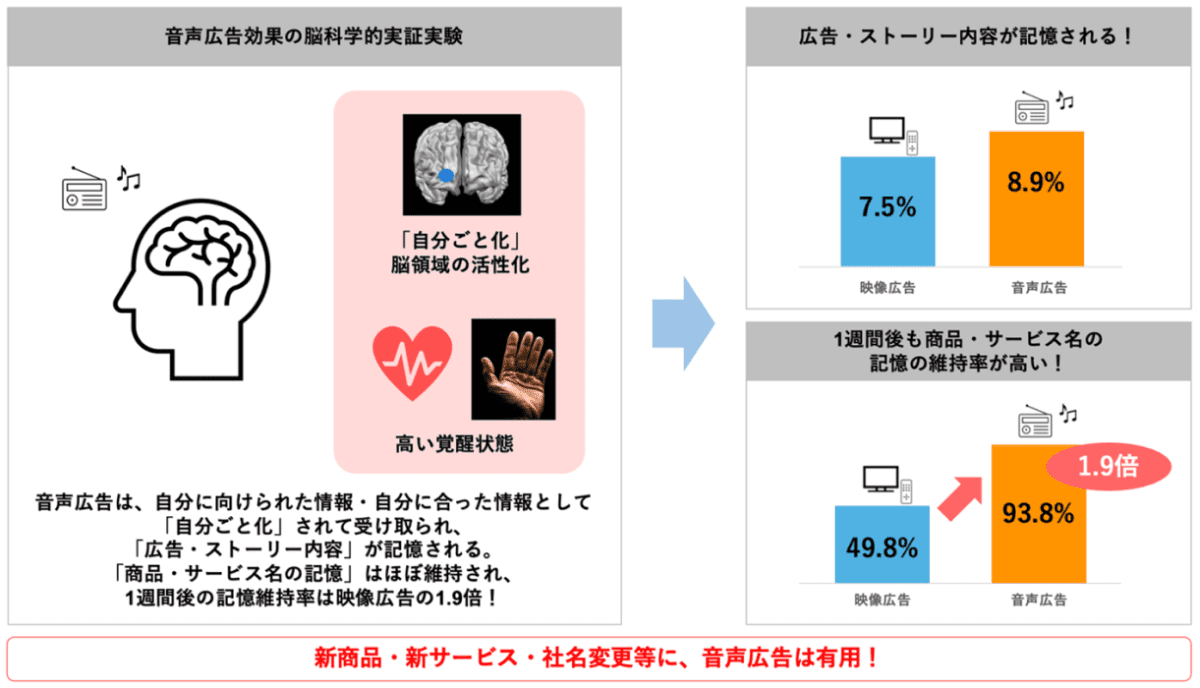

radikoは、世界トップクラスの脳科学的知見と脳計測技術を有するNeUの協力のもと、脳科学の見地から音声が記憶にもたらす影響を明らかにする実証実験を行った。その結果、音声広告は映像広告と比較して、次の3つの優位性があることが確認された。

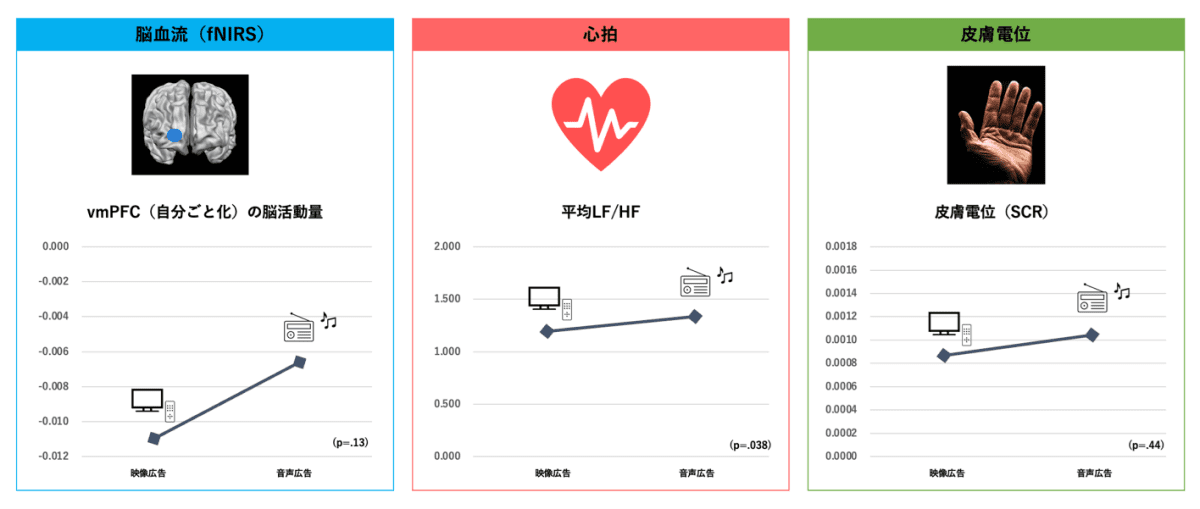

1. 音声広告は映像広告よりも「自分に向けられた情報」「自分に合った情報」として情報を受け取る「自分ごと化」に関連する記憶領域の脳活動が高まる。

2. 音声広告は映像広告よりも交感神経優位となり、より情報に注意が向いている状態になる。

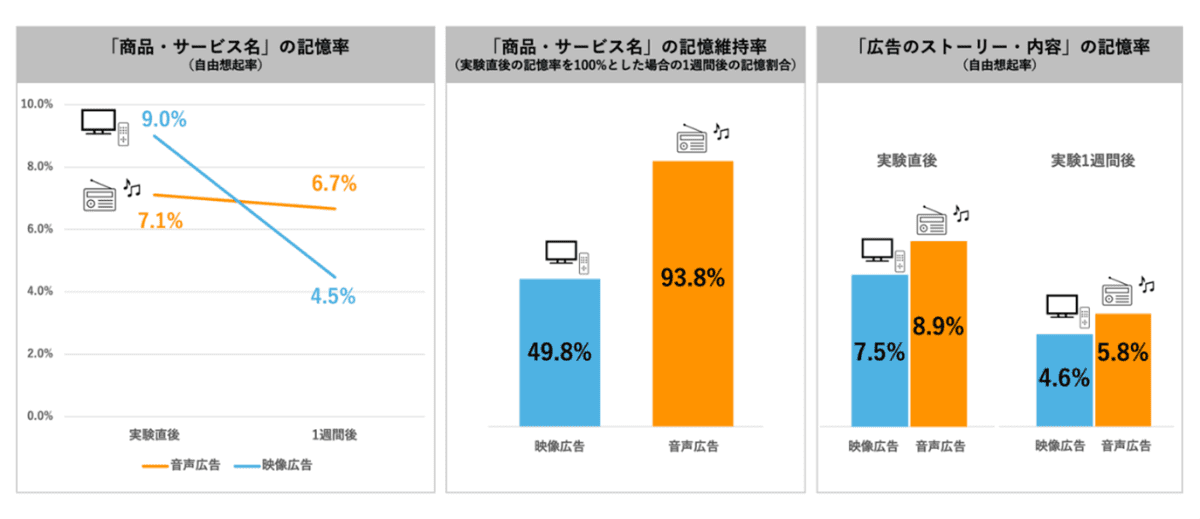

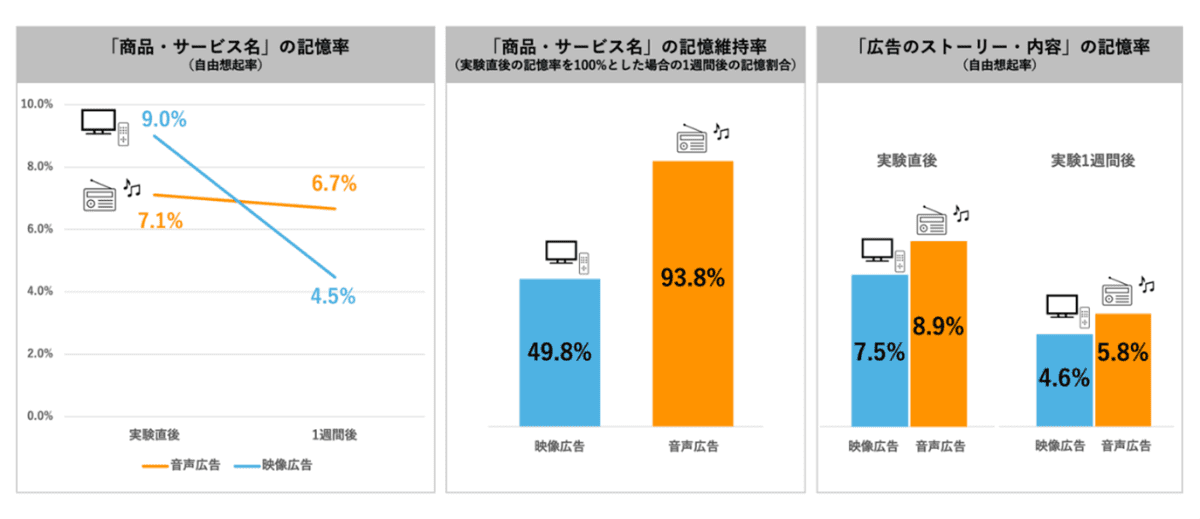

3. 音声広告は映像広告よりも「商品・サービス名」「広告のストーリー・内容」の記憶率や記憶維持率が高くなる。

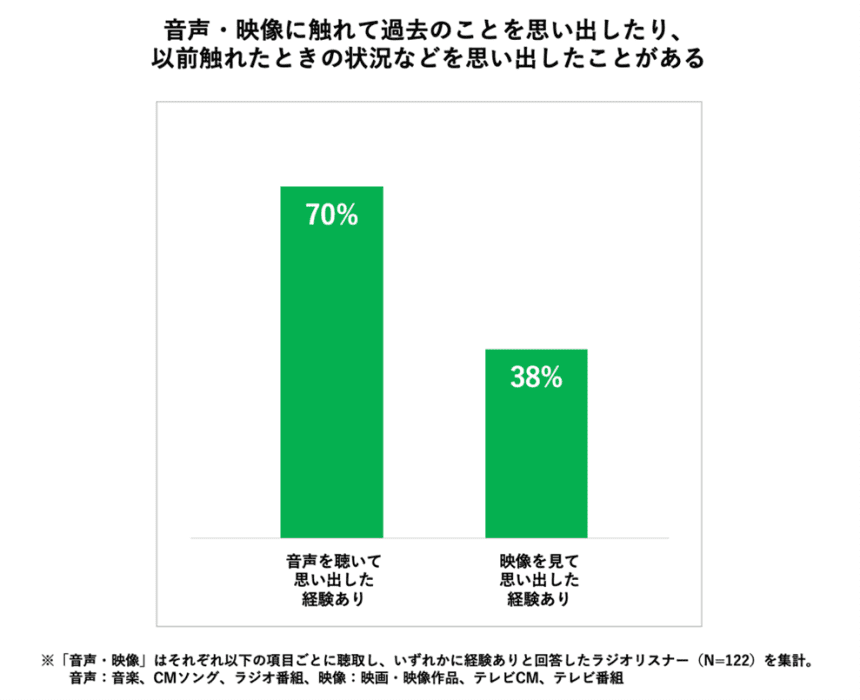

また、別途実施したアンケート調査においても、音声は映像と比べて、過去のことや以前触れた時の状況などを思い出し「自分ごと化」につながりやすいという結果を得た。

これらの脳科学の見地に基づいた実証実験と、別途実施したアンケート調査から、同社は、音声広告が映像広告と比べて記憶の維持率が高くなる理由の脳科学的な実証例が得られたと述べた。音声広告は、新商品や新サービス、社名変更など、認知の拡大と定着を必要とする企業のマーケティング活動において、映像広告と比べても有用な広告手法であると言及している。

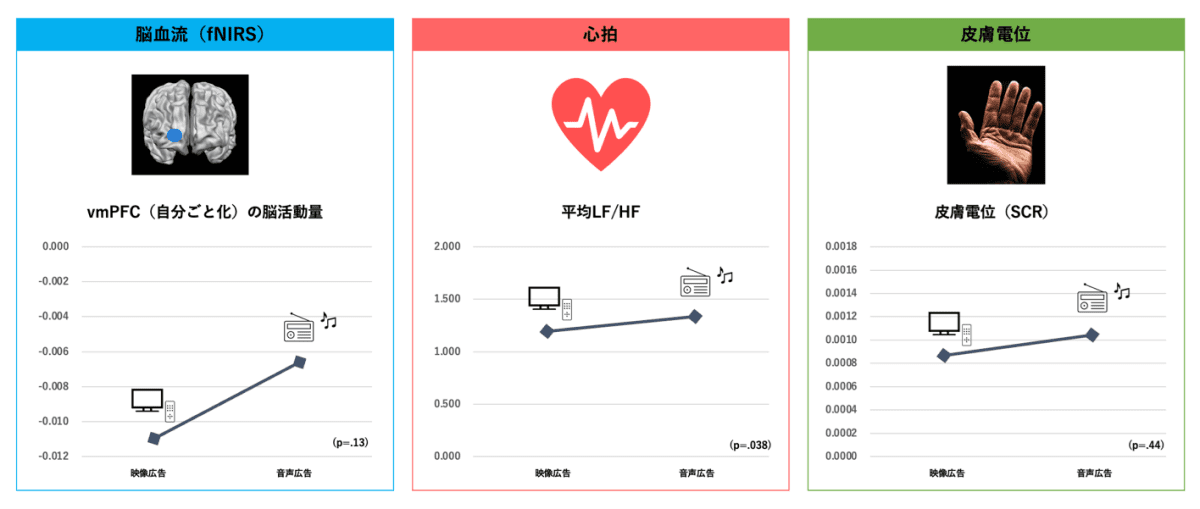

そこでradikoは、音声の特徴を科学的に明らかにするために、世界トップクラスの脳科学的知見と脳計測技術を有するNeUの協力のもと、脳科学・心理学の手法を用いて脳血流(fNIRS)測定、心拍および皮膚電位測定、実験直後と1週間後の記憶テスト、電話ヒアリングを実施し、多角的に音声が記憶にもたらす影響と効果を調べる脳科学的実証実験を行った。

また、音声と記憶の関係性、とりわけ音声と「自分ごと化=自分に関連する特定のイベントに関する記憶を形成・保持する現象」との関係を、生活者がどのように実感しているのか把握するためにアンケート調査を実施した。

・脳血流(fNI)/心RS拍/皮膚電位 測定実験

実験直後記憶テスト(WEBアンケート調査)

調査期間:2月13日~17日

サンプル数:38名

音声広告はラジオCM、映像広告はテレビCMを呈示素材として使用

・1週間後記憶テスト(Webアンケート調査)

調査期間:2月20日~24日

サンプル数:38名

実証結果サマリー

1. fNIRSの分析から、音声広告は、映像広告と比較して「自分ごと化」に関連する領域(vmPFC)の脳活動が大きくなる様子が観察された。

2. 心拍/皮膚電位の分析から、映像広告に比べて音声広告の方が交感神経優位な状態にいることが観察され、リラックス状態にありながら高い覚醒状態で音声広告を視聴していたことが観察された。 3. 記憶テストから、以下の結果が得られた。

3. 記憶テストから、以下の結果が得られた。

今回の実験では、映像広告と比較して、音声広告視聴中に「自分ごと化」に関連する領域の脳活動が大きくなる様子が観察された。また、いずれも深いリラックス状態の中で実験は行われたが、映像広告と比較して音声広告視聴中はより交感神経優位な状態となっていることも観察されている。事後の記憶テストでも、音声広告の方が商品・サービスの記憶の維持率が高いという結果となった。

今回の実験では、映像広告と比較して、音声広告視聴中に「自分ごと化」に関連する領域の脳活動が大きくなる様子が観察された。また、いずれも深いリラックス状態の中で実験は行われたが、映像広告と比較して音声広告視聴中はより交感神経優位な状態となっていることも観察されている。事後の記憶テストでも、音声広告の方が商品・サービスの記憶の維持率が高いという結果となった。

この「自分ごと化」に関連するvmPFC(腹内側前頭前野)という領域は、海馬とのやり取りによって、自らに関連するような特定のイベントに関する記憶を形成・保持するという働きがある。こういった領域への働きかけが、音声広告のような音声メディアの持つ力のひとつと考えられている。

・調査対象者:一般生活者526名、ラジオリスナー122名

・調査期間:5月24日~25日

※住民基本台帳人口構成およびビデオリサーチ「ACR/ex」調査結果に基づくウェイトバック集計を行い分析を実施

アンケート結果サマリー

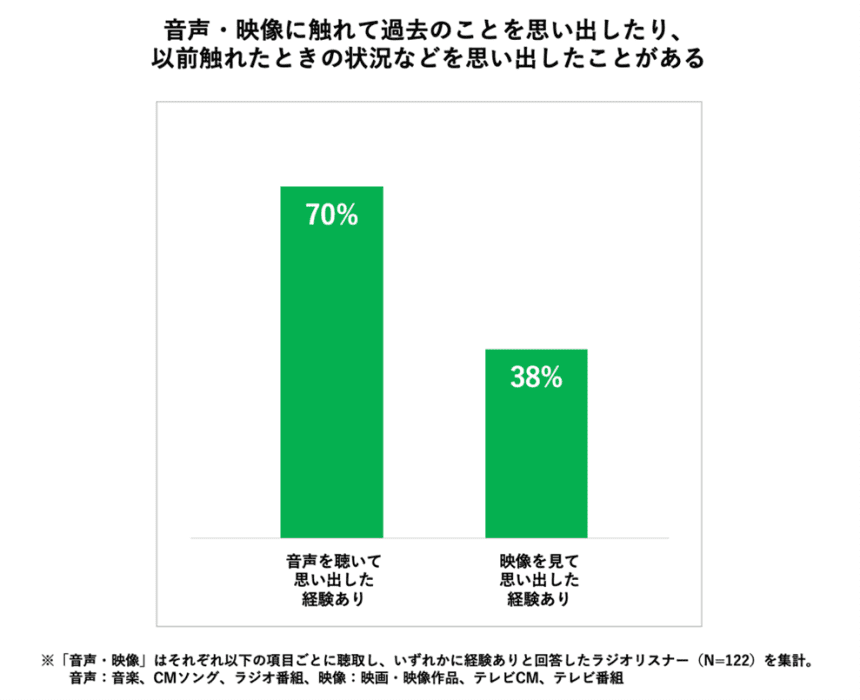

1. 音声は映像に比べて記憶を想起させることを生活者が実感している。

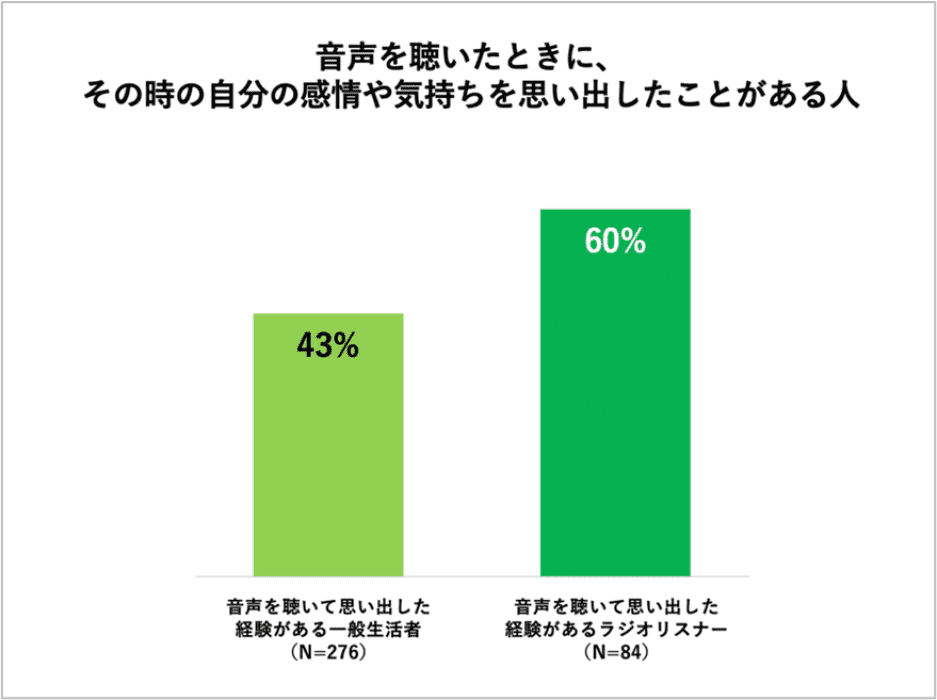

映像を見て過去の記憶を思い出した経験がある人が38%であるのに対し、音声を聴いた場合は70%が思い出した経験があると回答(ラジオリスナー)。 2. 音声を聴くと感情や気持ちを伴って記憶が再生される体験をしている。

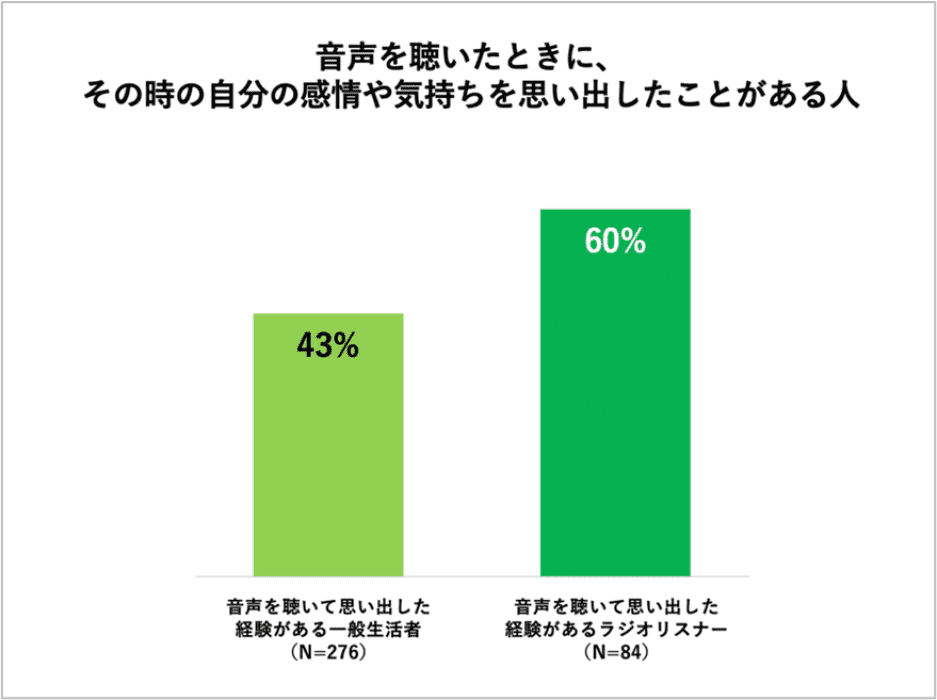

2. 音声を聴くと感情や気持ちを伴って記憶が再生される体験をしている。

音声による記憶の想起経験がある人のうち、一般生活者の43%、ラジオリスナーの60%が、音声を聴いた時に、その時の自分の感情や気持ちを思い出したと回答。

音声広告は、広告聴取者にとって自分ごと化されて受け止められることによって、広告のストーリーや内容の記憶率が映像広告と比べて高く、また記憶の維持率も映像広告と比べて高いという特性がある。

音声広告は、広告聴取者にとって自分ごと化されて受け止められることによって、広告のストーリーや内容の記憶率が映像広告と比べて高く、また記憶の維持率も映像広告と比べて高いという特性がある。

このような特性のある音声広告は、新商品や新サービス、社名変更など、認知の拡大と定着を必要とする企業のマーケティング活動において、映像広告と比べても有用な広告手法であると同社は言及する。

1. 音声広告は映像広告よりも「自分に向けられた情報」「自分に合った情報」として情報を受け取る「自分ごと化」に関連する記憶領域の脳活動が高まる。

2. 音声広告は映像広告よりも交感神経優位となり、より情報に注意が向いている状態になる。

3. 音声広告は映像広告よりも「商品・サービス名」「広告のストーリー・内容」の記憶率や記憶維持率が高くなる。

また、別途実施したアンケート調査においても、音声は映像と比べて、過去のことや以前触れた時の状況などを思い出し「自分ごと化」につながりやすいという結果を得た。

これらの脳科学の見地に基づいた実証実験と、別途実施したアンケート調査から、同社は、音声広告が映像広告と比べて記憶の維持率が高くなる理由の脳科学的な実証例が得られたと述べた。音声広告は、新商品や新サービス、社名変更など、認知の拡大と定着を必要とする企業のマーケティング活動において、映像広告と比べても有用な広告手法であると言及している。

キーワード「自分ごと化」

「自分ごと化」は「自分に向けられた情報」「自分に合った情報」として情報を受け取ることを指す用語として広告・マーケティング業界で用いられている。実証実験を通じて、人は過去の記憶と結びつけ、自分に向けられた情報として音声を聴く傾向があることが示され、アンケート結果からも同様の経験をした人が多いことが明らかとなった。「自分ごと化」がなされ、記憶の定着率が高まる情報伝達手段として、音声広告の有用性が強く示唆される結果が見られた。実験の背景

ラジオ業界では、古くから「想像力をかき立てる」「信頼を醸成する」「商品・ブランドへの好感度が高まりファン化が進む」といった音声の特徴が通説として語られてきたが、音声がもたらす効果について科学的な関連性は明らかになっていなかった。そこでradikoは、音声の特徴を科学的に明らかにするために、世界トップクラスの脳科学的知見と脳計測技術を有するNeUの協力のもと、脳科学・心理学の手法を用いて脳血流(fNIRS)測定、心拍および皮膚電位測定、実験直後と1週間後の記憶テスト、電話ヒアリングを実施し、多角的に音声が記憶にもたらす影響と効果を調べる脳科学的実証実験を行った。

また、音声と記憶の関係性、とりわけ音声と「自分ごと化=自分に関連する特定のイベントに関する記憶を形成・保持する現象」との関係を、生活者がどのように実感しているのか把握するためにアンケート調査を実施した。

1. 脳科学・心理学の手法を用いた実証実験

実証実験の概要・脳血流(fNI)/心RS拍/皮膚電位 測定実験

実験直後記憶テスト(WEBアンケート調査)

調査期間:2月13日~17日

サンプル数:38名

音声広告はラジオCM、映像広告はテレビCMを呈示素材として使用

・1週間後記憶テスト(Webアンケート調査)

調査期間:2月20日~24日

サンプル数:38名

実証結果サマリー

1. fNIRSの分析から、音声広告は、映像広告と比較して「自分ごと化」に関連する領域(vmPFC)の脳活動が大きくなる様子が観察された。

2. 心拍/皮膚電位の分析から、映像広告に比べて音声広告の方が交感神経優位な状態にいることが観察され、リラックス状態にありながら高い覚醒状態で音声広告を視聴していたことが観察された。

- 音声広告の方が、映像広告に比べて実験1週間後の「商品・サービス名」の記憶維持率が高い

- 音声広告の方が、映像広告に比べて実験直後・実験1週間後の「広告のストーリー・内容」の記憶率が高い

この「自分ごと化」に関連するvmPFC(腹内側前頭前野)という領域は、海馬とのやり取りによって、自らに関連するような特定のイベントに関する記憶を形成・保持するという働きがある。こういった領域への働きかけが、音声広告のような音声メディアの持つ力のひとつと考えられている。

2. 記憶に関するアンケート調査

アンケート調査概要・調査対象者:一般生活者526名、ラジオリスナー122名

・調査期間:5月24日~25日

※住民基本台帳人口構成およびビデオリサーチ「ACR/ex」調査結果に基づくウェイトバック集計を行い分析を実施

アンケート結果サマリー

1. 音声は映像に比べて記憶を想起させることを生活者が実感している。

映像を見て過去の記憶を思い出した経験がある人が38%であるのに対し、音声を聴いた場合は70%が思い出した経験があると回答(ラジオリスナー)。

音声による記憶の想起経験がある人のうち、一般生活者の43%、ラジオリスナーの60%が、音声を聴いた時に、その時の自分の感情や気持ちを思い出したと回答。

radikoが考える音声広告活用

音声広告は映像広告と比べて記憶維持率が高いため、次のような効果が期待できると言及した。- 企業メッセージの音声広告のストーリーとともに、社名が記憶される

- 音声広告の内容やストーリーの記憶が店頭まで維持され、意識的に商品を手に取る

- ドライブ中に聴いた音声広告の内容の記憶が帰宅後まで維持され、Webで申し込む

- 外出時に以前聴いたキャンペーンの音声広告の記憶が維持され、店舗に行く

このような特性のある音声広告は、新商品や新サービス、社名変更など、認知の拡大と定着を必要とする企業のマーケティング活動において、映像広告と比べても有用な広告手法であると同社は言及する。