自治体コミュニケーションの未来を展望する調査2019【トーマツ調べ】

トーマツが慶應義塾大学SFC研究所上席所員 岩田崇さんの監修の下、全国の市町を対象に実施した「自治体コミュニケーションの未来を展望する調査2019」の結果を発表した。本調査は、住民と地方自治体のコミュニケーション(住民参画や広報・広聴)の現状や課題、地方自治体の問題意識を明らかにし、今後あるべき地方自治体におけるコミュニケーションの未来を展望することが目的であるとしている。

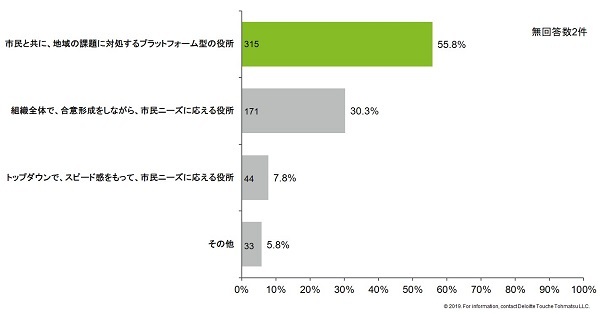

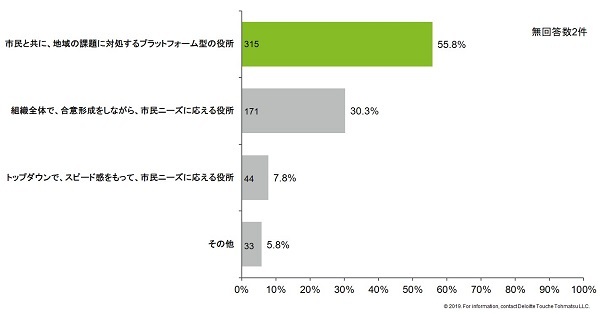

今回の調査結果から、9割を超える地方自治体において、住民との双方向のコミュニケーションが政策形成に有効と認識されていることがわかった。また、自治体組織として、どのような存在であるべきかについては約6割の市町が「市民と共に、地域の課題に対処するプラットフォーム型の役所」と回答し(図表1)、約7割の市町が地域をあげて住民に聞きたいテーマや課題が「ある」と回答している。 このことから、価値観や生活スタイルが多様化する今日では、住民のニーズを直接確認することや、住民と共に課題解決に向かう「協働・協創」を重要と捉える認識の高まりがうかがえる。

このことから、価値観や生活スタイルが多様化する今日では、住民のニーズを直接確認することや、住民と共に課題解決に向かう「協働・協創」を重要と捉える認識の高まりがうかがえる。

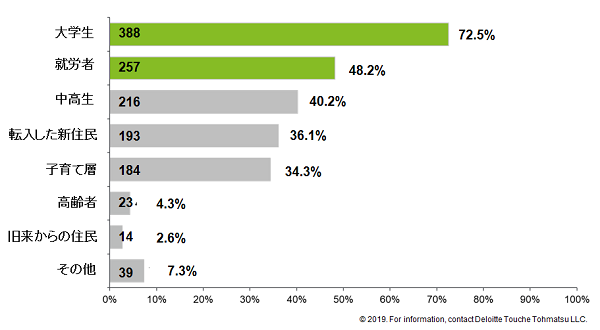

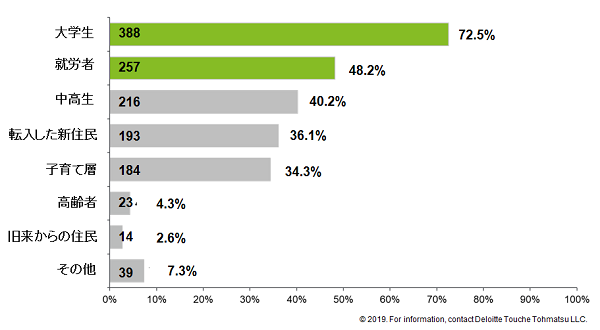

住民の意見収集において、意見の収集が困難な住民層については、図表3の通りとなる。地方自治体は住民の意見収集の場面において、偏りが生じていることを認識するなど、現状の住民参画の手法に多くの課題を感じていると言える。

住民の意見収集において、意見の収集が困難な住民層については、図表3の通りとなる。地方自治体は住民の意見収集の場面において、偏りが生じていることを認識するなど、現状の住民参画の手法に多くの課題を感じていると言える。

現状ではIT技術を活用できていないものの、その関心の高さから、今後IT技術を活用して住民参画のあり方が変化していく可能性があると述べた。

現状ではIT技術を活用できていないものの、その関心の高さから、今後IT技術を活用して住民参画のあり方が変化していく可能性があると述べた。

今回の調査結果から、9割を超える地方自治体において、住民との双方向のコミュニケーションが政策形成に有効と認識されていることがわかった。また、自治体組織として、どのような存在であるべきかについては約6割の市町が「市民と共に、地域の課題に対処するプラットフォーム型の役所」と回答し(図表1)、約7割の市町が地域をあげて住民に聞きたいテーマや課題が「ある」と回答している。

図表1 自治体組織としてどのような存在であるべきか(n=565)

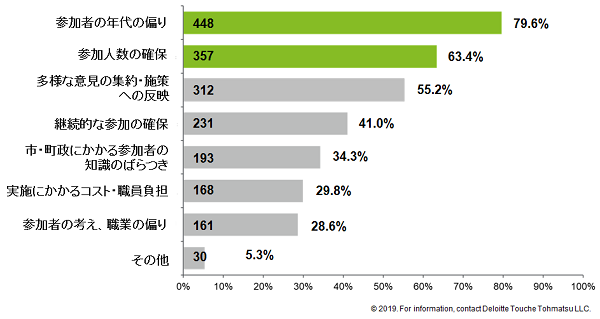

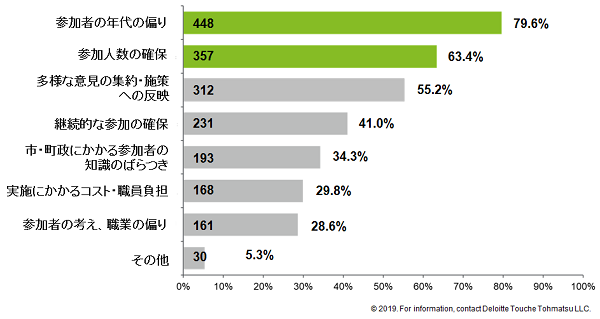

住民参画の手法の課題は「参加者の年代の偏り」(8割)、「参加人数の確保」(6割)

現状の住民参画の手法について、課題と思うことを聞いたところ、79.6%が「参加者の年代の偏り」、63.4%が「参加人数の確保」との回答となった。

図表2 現状の住民参画の手法の課題(複数回答可)(n=565)

図表3 意見収集が困難な層(複数回答可)(n=565)

過半数の市町で18歳未満の住民が地域への意見表出する場がなく、意見収集が困難

年代、属性ごと等に対象を分けた広報・広聴の実施状況については、「実施していないが必要性を感じる」との回答が約7割を占めた。多くの市町が住民とのコミュニケーションの必要性を感じている一方で、18歳未満の住民の意見表出の場を設けていないという回答が約5割となるなど、課題改善に向けた取り組みは不十分と言える。8割の市町がIT技術を活用した新たな住民参画の手法に関心を持つ

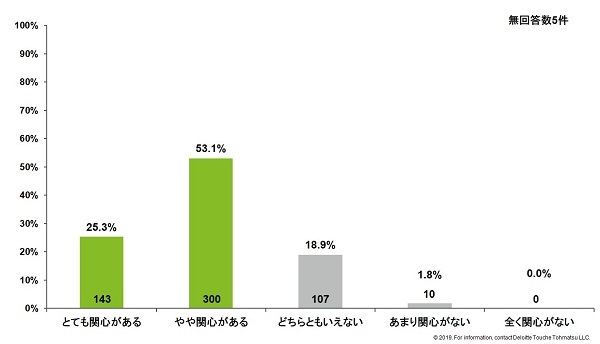

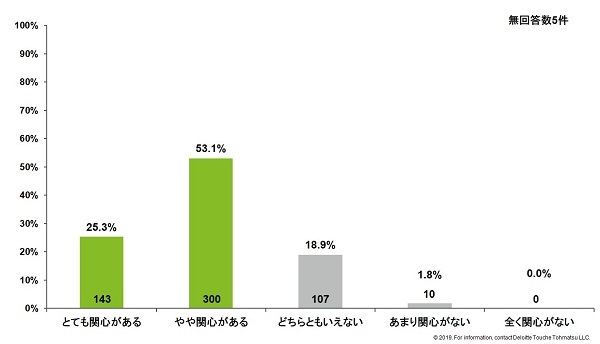

IT技術を活用した、住民との双方向の意見交換手段を行政運営・政策形成に活用しているかについての質問では、81.0%が「活用していない」と回答。また、IT技術を活用した、新たな住民参画の手法に関心があるかという質問には、約8割の市町が関心を示していることがわかっている。

図表4 IT技術を活用した、新たな住民参画の手法に関心があるか(n=565)