Z世代のジェンダーに対する意識調査を実施! LGBTQ+は身近で自然な存在【SHIBUYA109 lab.調べ】

SHIBUYA109エンタテイメントが運営する若者マーケティング研究機関『SHIBUYA109 lab.(読み:シブヤイチマルキューラボ)』は、SHIBUYA109 lab.独自ネットワークに所属するaround20(15~24歳)を対象に、「ジェンダーに対する意識調査」を実施。その結果を公表した。

■アンケート調査概要

■アンケート調査概要

①WEB調査

調査期間:2021年3月

対象:SHIBUYA109独自ネットワークでのアンケート回収

年齢:15~24歳

回答者数:222名

②SHIBUYA109 lab.による定性調査

対象者条件: 高校生・大学生 1G 合計4名

※その他過去定性調査をもとに考察

※調査内容監修:アートディレクター 五十嵐LINDA渉(TWINPLANET)【1】LGBTQ+の認知率76.2%!LGBTQ+は身近で自然な存在。

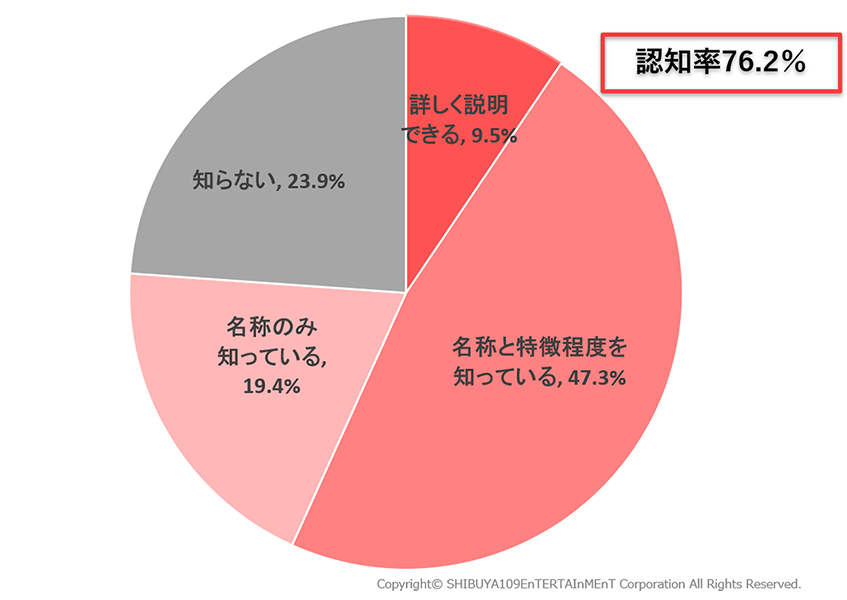

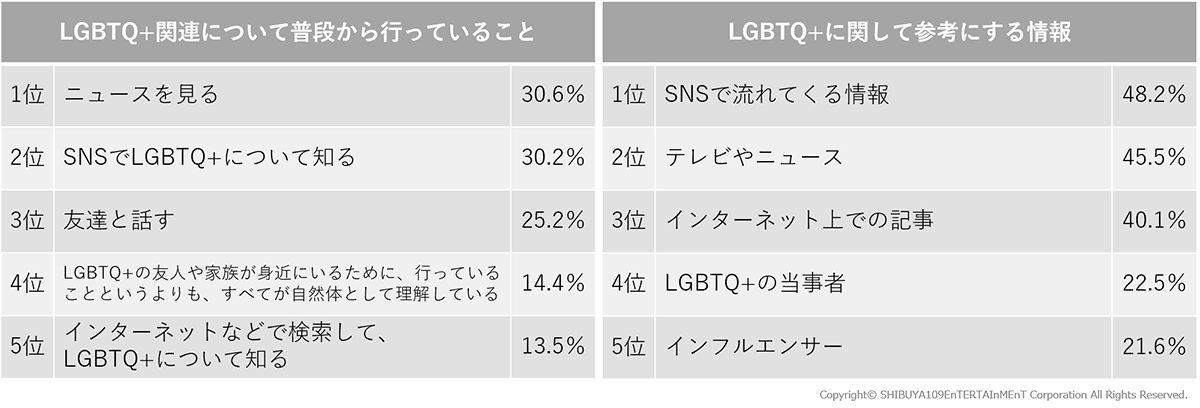

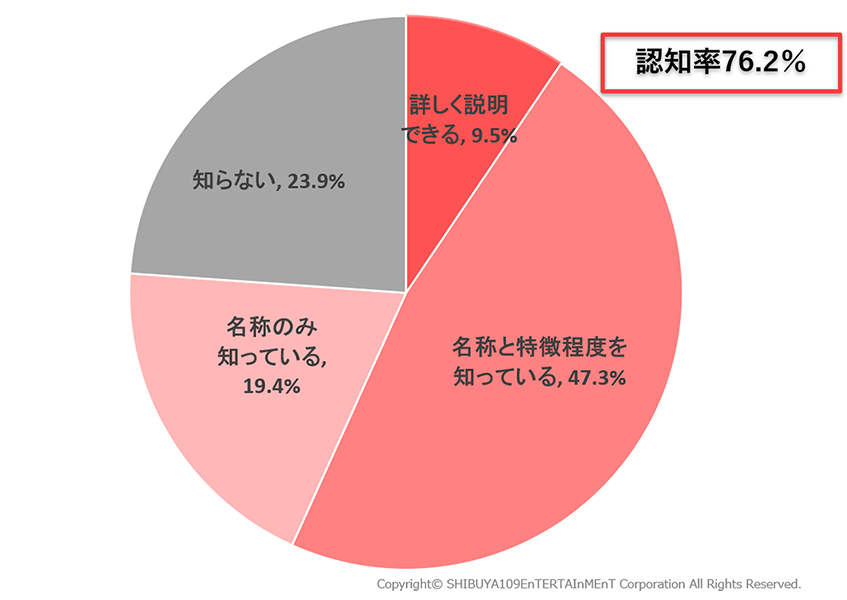

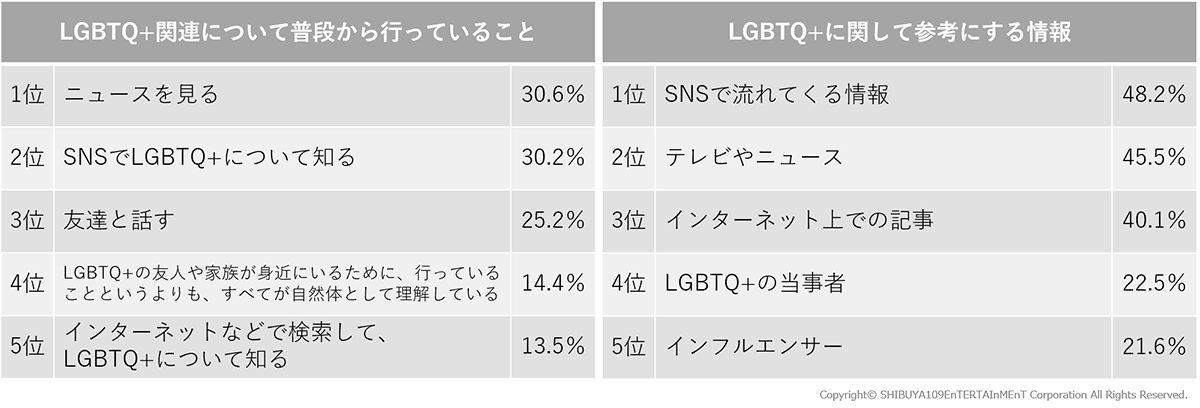

LGBTQ+の認知状況について聞いたところ、「詳しく説明できる(9.5%)」、「名称と特徴程度を知っている(47.3%)」、「名称のみ知っている(19.4%)」と認知率は76.2%となった。  次に、普段のLGBTQ+に関連した行動を聞いたところ、「ニュースを見る(30.6%)」、「SNSでLGBTQ+について知る(30.2%)」、「友達と話す(25.2%)」と続き、理解を深めるための行動が多い結果に。

次に、普段のLGBTQ+に関連した行動を聞いたところ、「ニュースを見る(30.6%)」、「SNSでLGBTQ+について知る(30.2%)」、「友達と話す(25.2%)」と続き、理解を深めるための行動が多い結果に。

グループインタビューでは、Twitterを中心にSNSを活用した積極的な情報収集、発信が多く聞かれた。またこの数年で、動画配信サービスやTikTokなどを中心としたSNSで、ジェンダー平等やLGBTQ+に関する情報を投稿する人も増加したことから、「LGBTQ+の当事者(22.5%)」や「インフルエンサー(21.6%)」の数値も注目ポイントとなっている。

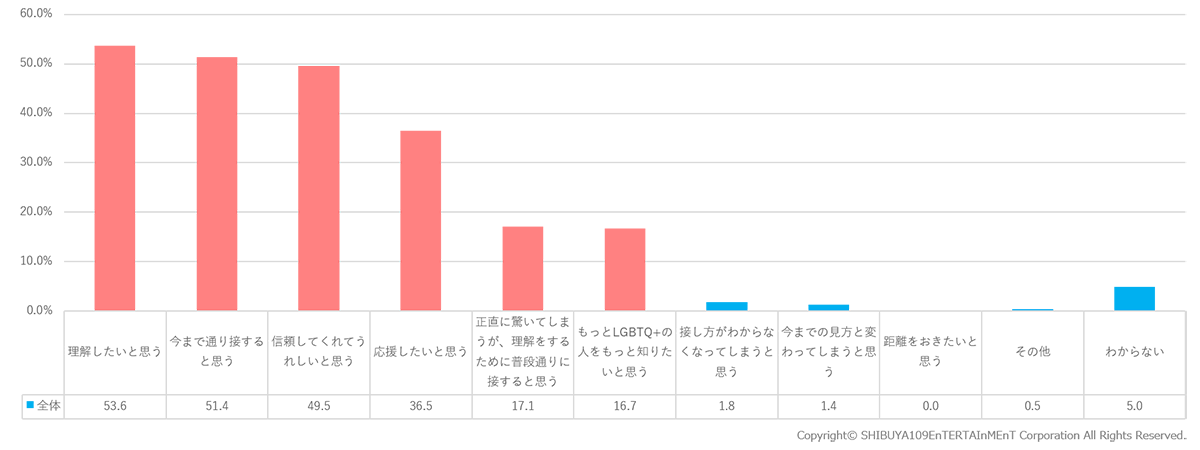

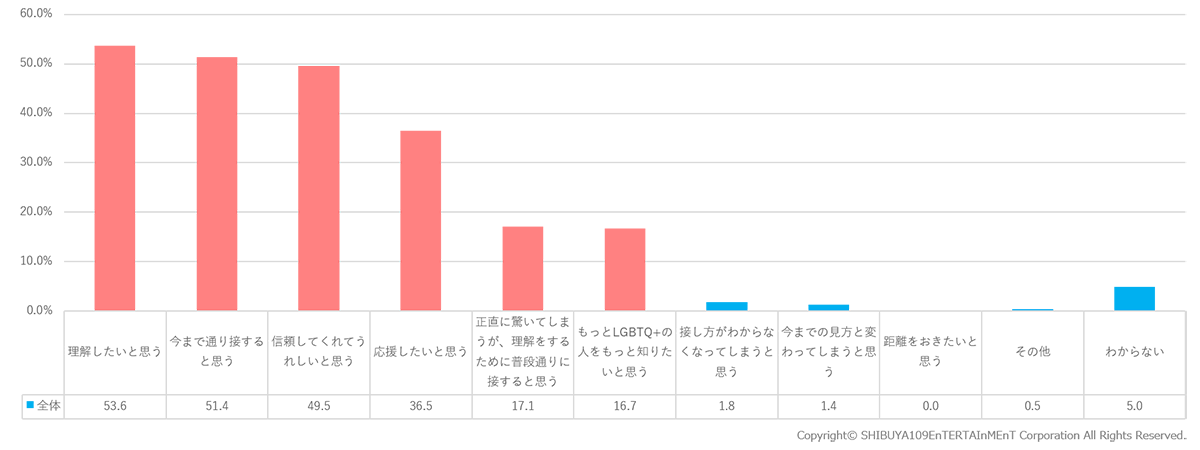

実際にグループインタビューでも、「アリアナ・グランデが、LGBTQ+に関する発信を行っていて影響を受けた。自分が好きな人、推している人が発信することですんなりと情報が入ってくるので、有名人がもっと発信してくれたらいいと思う」という声も聞かれた。 身近な人にLGBTQ+であると伝えられたらどう思うかを聞いたところ、約半数が「理解したいと思う」、「今まで通り接すると思う」、「信頼してくれてうれしいと思う」と回答。一方、「距離を置きたいと思う」は0%となり、否定的な意見は少ない結果になった。

身近な人にLGBTQ+であると伝えられたらどう思うかを聞いたところ、約半数が「理解したいと思う」、「今まで通り接すると思う」、「信頼してくれてうれしいと思う」と回答。一方、「距離を置きたいと思う」は0%となり、否定的な意見は少ない結果になった。

グループインタビューでは、「特別な接し方はしない」「イレギュラーなことではなく、他の人と変わらない」といった話も聞かれた。Z世代はニュースやSNS、周りの友達との会話などを通し、LGBTQ+に関する情報に触れており、オフライン・オンラインの両方でコミュニケーションを生み出すことで、理解を深めるタイミングを多く持っている。そのため、 彼らにとってLGBTQ+は特別ではなく、自然な存在として捉えられている。

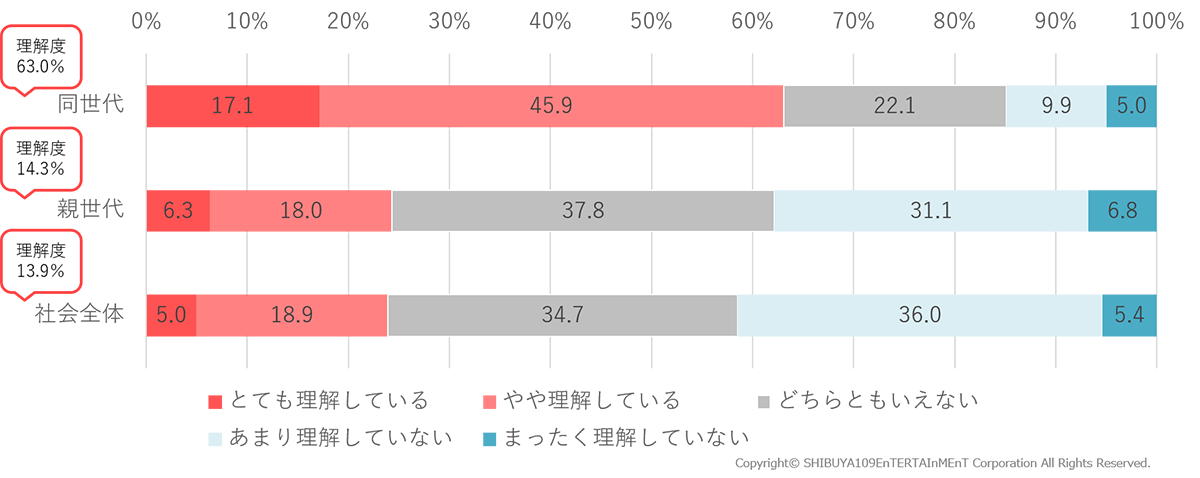

【2】Z世代と親世代・社会のLGBTQ+の理解度に2倍以上の差が。

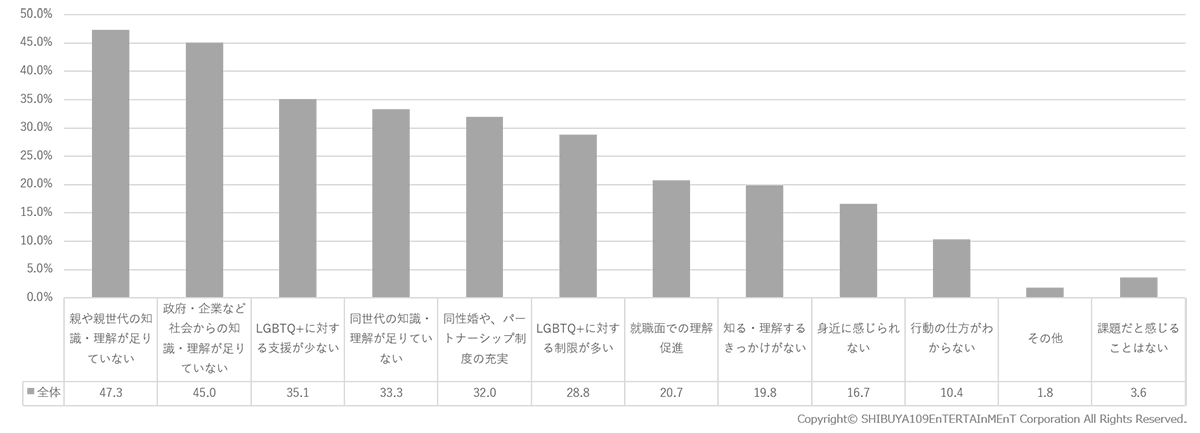

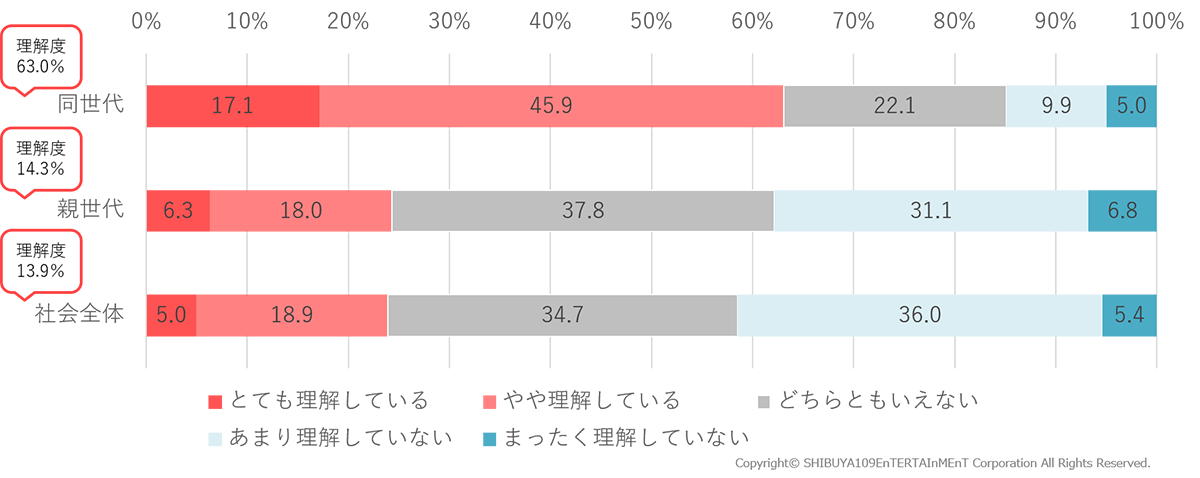

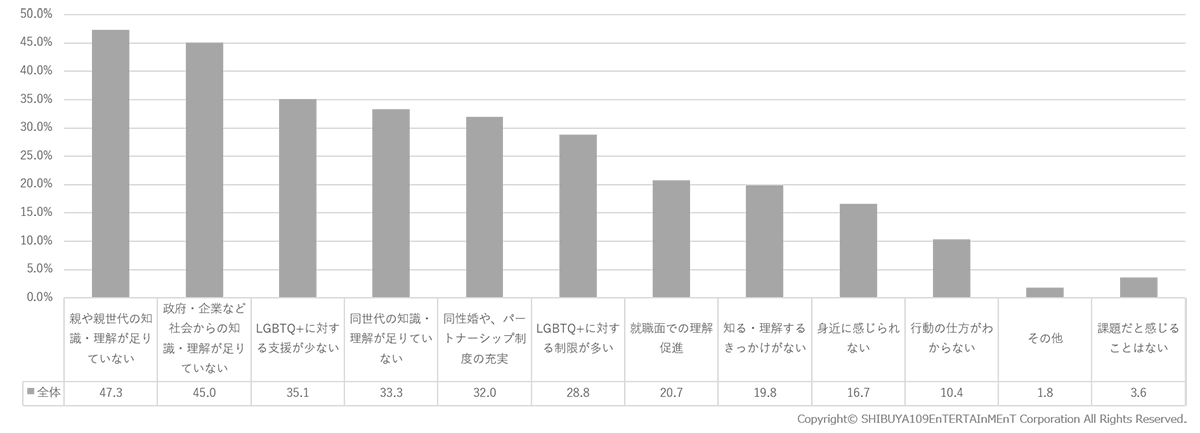

Z世代視点から見た各世代別の理解度について聞いたところ、同世代は63.0%、親世代は24.3%、社会全体は23.9%と、同世代と比較し、親・社会の間で理解度に2倍以上の乖離があると感じている結果となった。  LGBTQ+に対する課題についても「親や親世代の知識・理解が足りていない(47.3%)」、「政府・企業など社会からの知識・理解が足りていない(45.0%)」、「LGBTQ+に対する支援が少ない(35.1%)」などが上がる結果に。

LGBTQ+に対する課題についても「親や親世代の知識・理解が足りていない(47.3%)」、「政府・企業など社会からの知識・理解が足りていない(45.0%)」、「LGBTQ+に対する支援が少ない(35.1%)」などが上がる結果に。

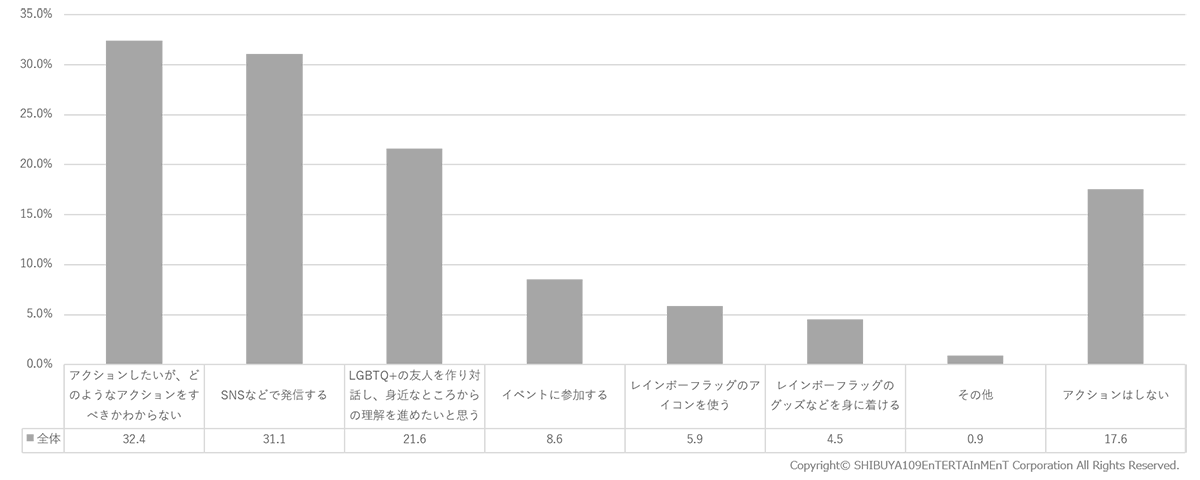

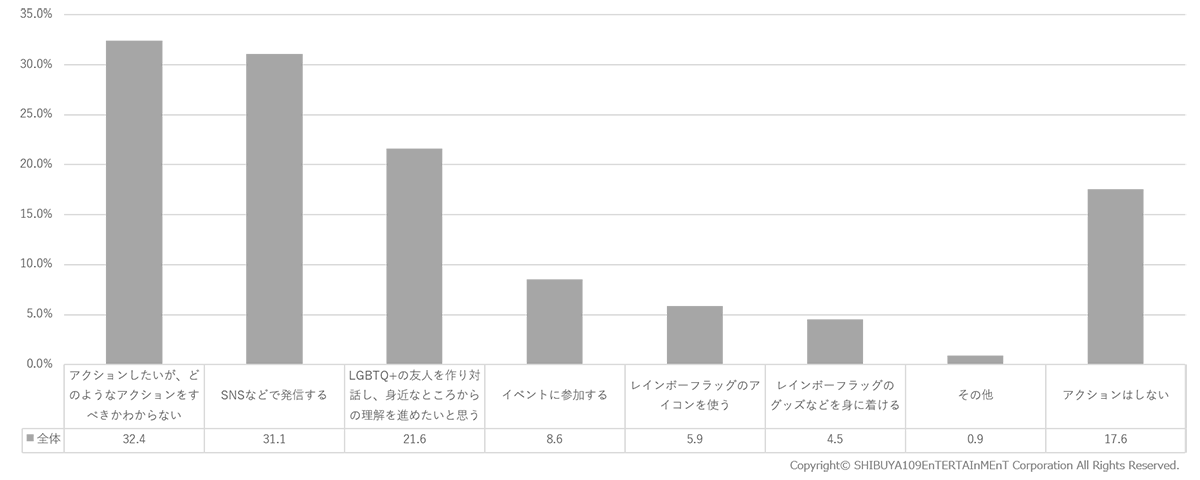

グループインタビューでは、家族ともLGBTQ+について話題にするが、「親は固定概念が強いため、LGBTQ+に対する理解度が低いと感じ、話しにくい」といった声も聞かれている。また、社会に対しては、「LGBTQ+に関連したニュースを見ると社会の理解も低いように感じるが、ニュースに取り上げられることで課題が伝わるのは良いと思う。目上の人や社会に対して変わるように働きかけるのは難しいところもあるので、自分たちが下の世代に対して理解や個人の考えを認め合うことを広めていきたい」といった話が聞かれ、下の世代に目線を向けた意見もあがった。 Z世代の中でもいくつか課題があり、LGBTQ+に対して理解していること・したいことをどのように伝えたいかを聞いたところ、「アクションをしたいが、どのようなアクションをすべきかわからない(32.4%)」が1位となり、2位「SNSなどで発信する(31.1%)」、3位「LGBTQ+の友人を作り対話し、身近なところからの理解を進めたいと思う(21.6%)」と回答が続いた。

Z世代の中でもいくつか課題があり、LGBTQ+に対して理解していること・したいことをどのように伝えたいかを聞いたところ、「アクションをしたいが、どのようなアクションをすべきかわからない(32.4%)」が1位となり、2位「SNSなどで発信する(31.1%)」、3位「LGBTQ+の友人を作り対話し、身近なところからの理解を進めたいと思う(21.6%)」と回答が続いた。

グループインタビューでも「もう少し気軽に話したい」という環境の違いからくるLGBTQ+理解度の差異に悩む声や、「どのようなアクションをすべきかわからない。」「LGBTQ+の方を自然ととらえたいと考えているが、逆にアクションを取らない方がよいのではないかと考えてしまう。正解がわからない」という意見が聞かれ、自分たちの具体的なアクションの仕方に関する課題が見受けられた。

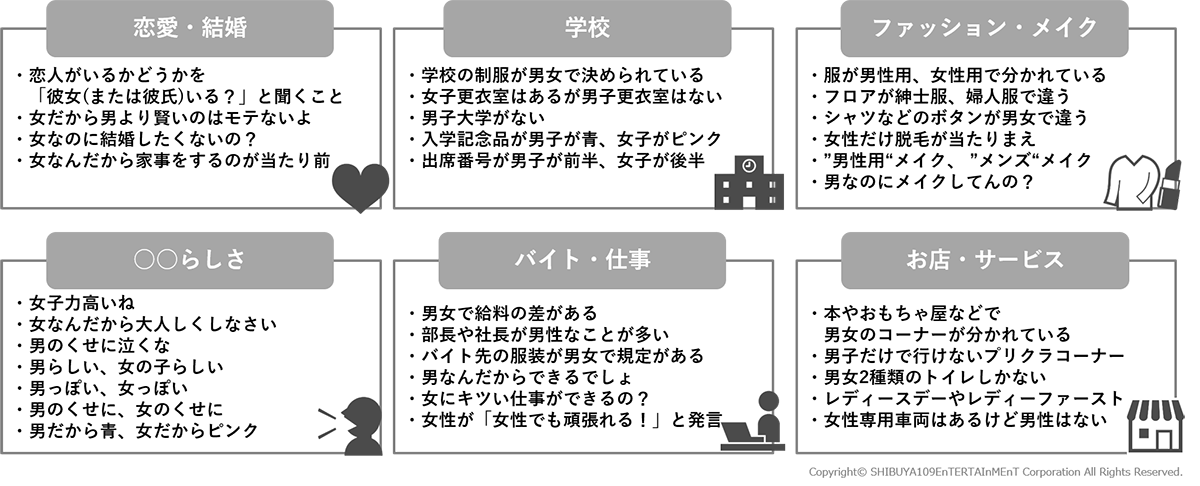

【3】「男のくせに泣くな」「女子力高いね」に違和感!

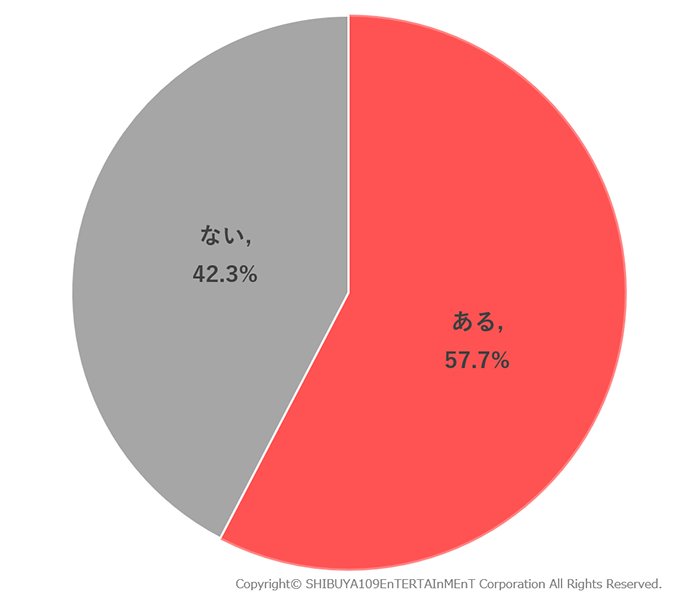

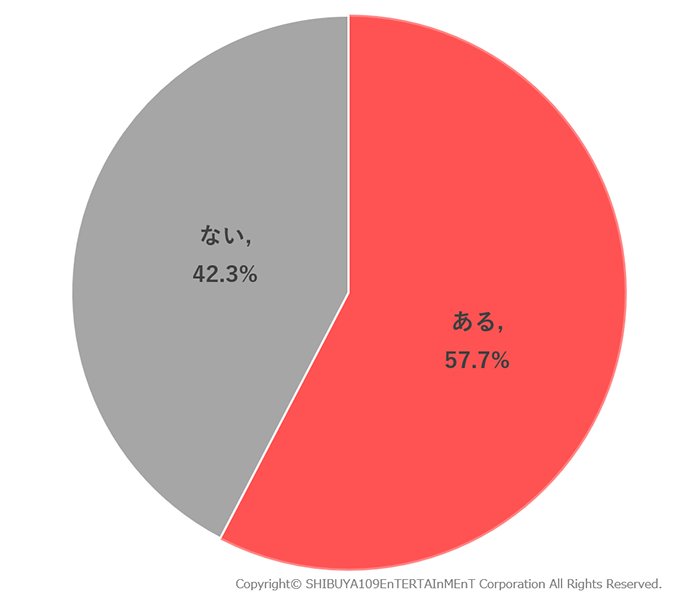

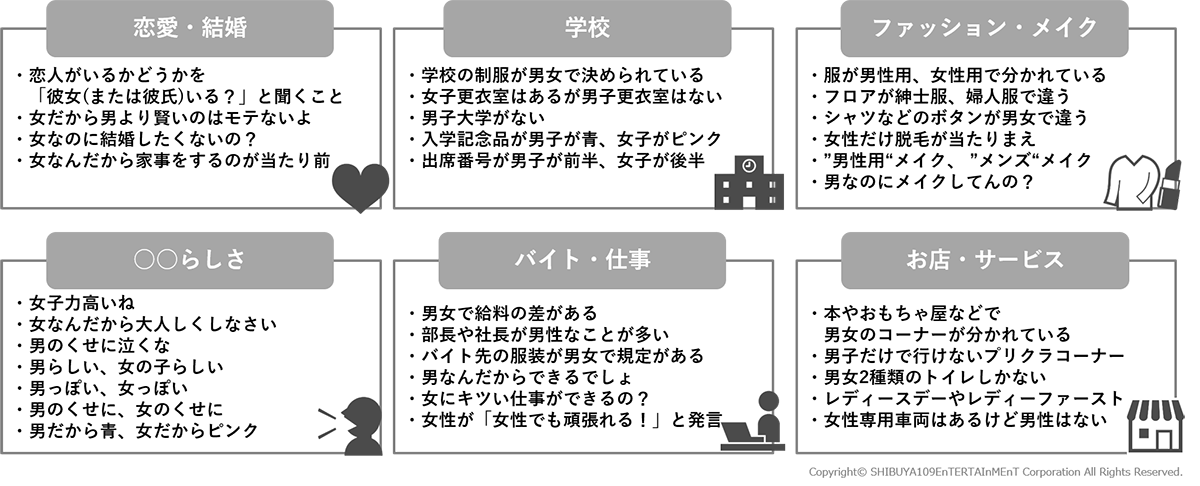

日常でジェンダーやLGBTQ+関連で違和感を持ったシーンや言葉があるか聞いてみたところ、約6割があると回答。  具体的なシーンや言葉を自由回答で聴取したところ、「男のくせに泣くな」「女子力高いね」 「恋人の有無を聞くときに、彼女(または彼氏)いる?と聞かれること」など、ジェンダーの固定概念に捉われる発言に違和感を持つという意見が多く上げられる結果に。

具体的なシーンや言葉を自由回答で聴取したところ、「男のくせに泣くな」「女子力高いね」 「恋人の有無を聞くときに、彼女(または彼氏)いる?と聞かれること」など、ジェンダーの固定概念に捉われる発言に違和感を持つという意見が多く上げられる結果に。

グループインタビューでは、「相手を褒める時は“女子力高い”などではなく、 “お菓子作りが得意で器用だね”とか、 “髪型変えたね”とか、その子が工夫しているところを伝える」「ゲイの友達から“ゲイの友達が欲しいと言われるのが、自分という個性ではなくゲイというカテゴリーとして見られているようで嫌だ”と聞いた。悪気があって言っているのではないと思うが、知らないがゆえに傷つけていることがある。その人のパーソナリティに重きを置きたい」など、性別や固定観念で一括りにするのではなく、その人個人に目を向けた言葉を選ぶように心がけている実態が見受けられた。

グループインタビューでは、「そもそも性別はグラデーションだと思うので、性別や嗜好の型によって決められた選択肢ではなく個人が自由で多様な選択が出来るようになって欲しい」「無意識な差別をしないためにも、まずは知識が大切だと思った。行政はもちろん、企業の方が課題に対してスピード感を持って取り組めることもあると思うので、知識や理解を深める場が増えていくといいなと思っている」といった声が上がった。

①WEB調査

調査期間:2021年3月

対象:SHIBUYA109独自ネットワークでのアンケート回収

年齢:15~24歳

回答者数:222名

②SHIBUYA109 lab.による定性調査

対象者条件: 高校生・大学生 1G 合計4名

※その他過去定性調査をもとに考察

※調査内容監修:アートディレクター 五十嵐LINDA渉(TWINPLANET)

【1】LGBTQ+の認知率76.2%!LGBTQ+は身近で自然な存在。

リアルとデジタルのコミュニケーションで理解を深める

LGBTQ+の認知状況について聞いたところ、「詳しく説明できる(9.5%)」、「名称と特徴程度を知っている(47.3%)」、「名称のみ知っている(19.4%)」と認知率は76.2%となった。

グループインタビューでは、Twitterを中心にSNSを活用した積極的な情報収集、発信が多く聞かれた。またこの数年で、動画配信サービスやTikTokなどを中心としたSNSで、ジェンダー平等やLGBTQ+に関する情報を投稿する人も増加したことから、「LGBTQ+の当事者(22.5%)」や「インフルエンサー(21.6%)」の数値も注目ポイントとなっている。

実際にグループインタビューでも、「アリアナ・グランデが、LGBTQ+に関する発信を行っていて影響を受けた。自分が好きな人、推している人が発信することですんなりと情報が入ってくるので、有名人がもっと発信してくれたらいいと思う」という声も聞かれた。

グループインタビューでは、「特別な接し方はしない」「イレギュラーなことではなく、他の人と変わらない」といった話も聞かれた。Z世代はニュースやSNS、周りの友達との会話などを通し、LGBTQ+に関する情報に触れており、オフライン・オンラインの両方でコミュニケーションを生み出すことで、理解を深めるタイミングを多く持っている。そのため、 彼らにとってLGBTQ+は特別ではなく、自然な存在として捉えられている。

【2】Z世代と親世代・社会のLGBTQ+の理解度に2倍以上の差が。

課題は社会全体の理解とアクション不足

Z世代視点から見た各世代別の理解度について聞いたところ、同世代は63.0%、親世代は24.3%、社会全体は23.9%と、同世代と比較し、親・社会の間で理解度に2倍以上の乖離があると感じている結果となった。

グループインタビューでは、家族ともLGBTQ+について話題にするが、「親は固定概念が強いため、LGBTQ+に対する理解度が低いと感じ、話しにくい」といった声も聞かれている。また、社会に対しては、「LGBTQ+に関連したニュースを見ると社会の理解も低いように感じるが、ニュースに取り上げられることで課題が伝わるのは良いと思う。目上の人や社会に対して変わるように働きかけるのは難しいところもあるので、自分たちが下の世代に対して理解や個人の考えを認め合うことを広めていきたい」といった話が聞かれ、下の世代に目線を向けた意見もあがった。

グループインタビューでも「もう少し気軽に話したい」という環境の違いからくるLGBTQ+理解度の差異に悩む声や、「どのようなアクションをすべきかわからない。」「LGBTQ+の方を自然ととらえたいと考えているが、逆にアクションを取らない方がよいのではないかと考えてしまう。正解がわからない」という意見が聞かれ、自分たちの具体的なアクションの仕方に関する課題が見受けられた。

【3】「男のくせに泣くな」「女子力高いね」に違和感!

一括りにせず個人に目を向けたコミュニケーションを意識

日常でジェンダーやLGBTQ+関連で違和感を持ったシーンや言葉があるか聞いてみたところ、約6割があると回答。

グループインタビューでは、「相手を褒める時は“女子力高い”などではなく、 “お菓子作りが得意で器用だね”とか、 “髪型変えたね”とか、その子が工夫しているところを伝える」「ゲイの友達から“ゲイの友達が欲しいと言われるのが、自分という個性ではなくゲイというカテゴリーとして見られているようで嫌だ”と聞いた。悪気があって言っているのではないと思うが、知らないがゆえに傷つけていることがある。その人のパーソナリティに重きを置きたい」など、性別や固定観念で一括りにするのではなく、その人個人に目を向けた言葉を選ぶように心がけている実態が見受けられた。

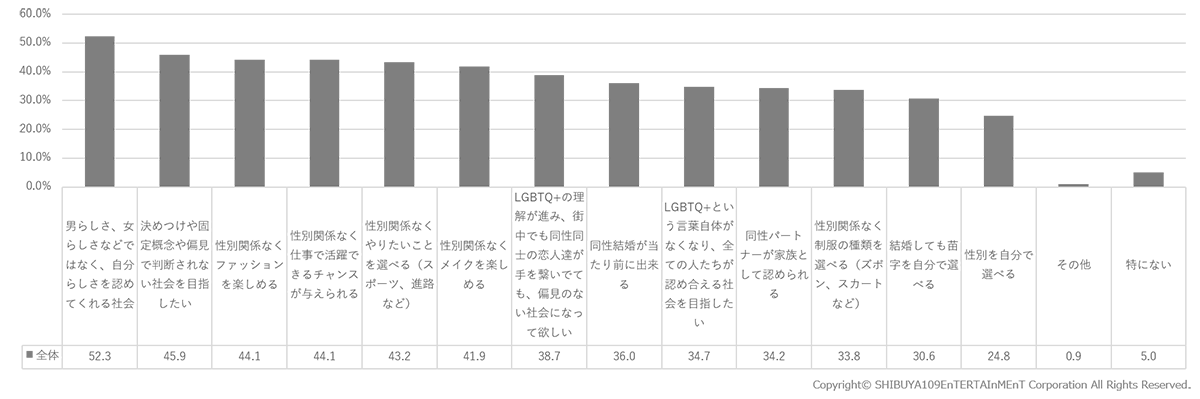

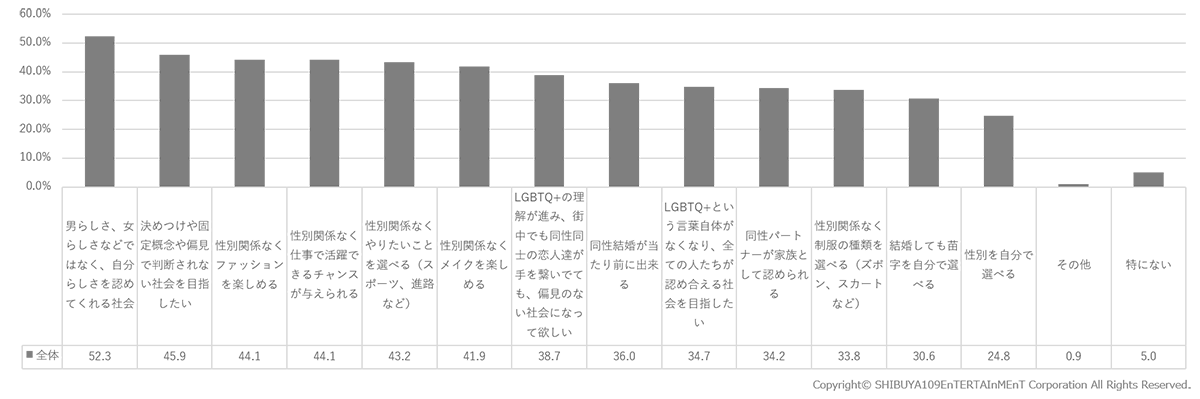

【4】Z世代が考える今後の世の中のスタンダードは「自分らしさを認めてくれる社会」「固定概念や偏見で判断されない社会」

最後に、今後世の中のスタンダードになって欲しいと思うことを聞いたところ、「男らしさ、女らしさなどではなく、自分らしさを認めてくれる社会(52.3%)」、「決めつけや固定概念や偏見で判断されない社会を目指したい(45.9%)」など、性別や見た目などにとらわれず、「個人」を認め合うことを望む意見が多く見受けられた。グループインタビューでは、「そもそも性別はグラデーションだと思うので、性別や嗜好の型によって決められた選択肢ではなく個人が自由で多様な選択が出来るようになって欲しい」「無意識な差別をしないためにも、まずは知識が大切だと思った。行政はもちろん、企業の方が課題に対してスピード感を持って取り組めることもあると思うので、知識や理解を深める場が増えていくといいなと思っている」といった声が上がった。