eスポーツとリアル、広告効果が高いのは? eスポーツの産業構造が明らかに【ニールセンスポーツ調べ】

世界最大規模のスポーツマーケティングリサーチ&コンサルティング会社のニールセンスポーツが、eスポーツ産業の基本構造やファン属性、スポンサー露出についてまとめた「JAPAN ESPORTS WHITEPAPER 2021」を公開した。

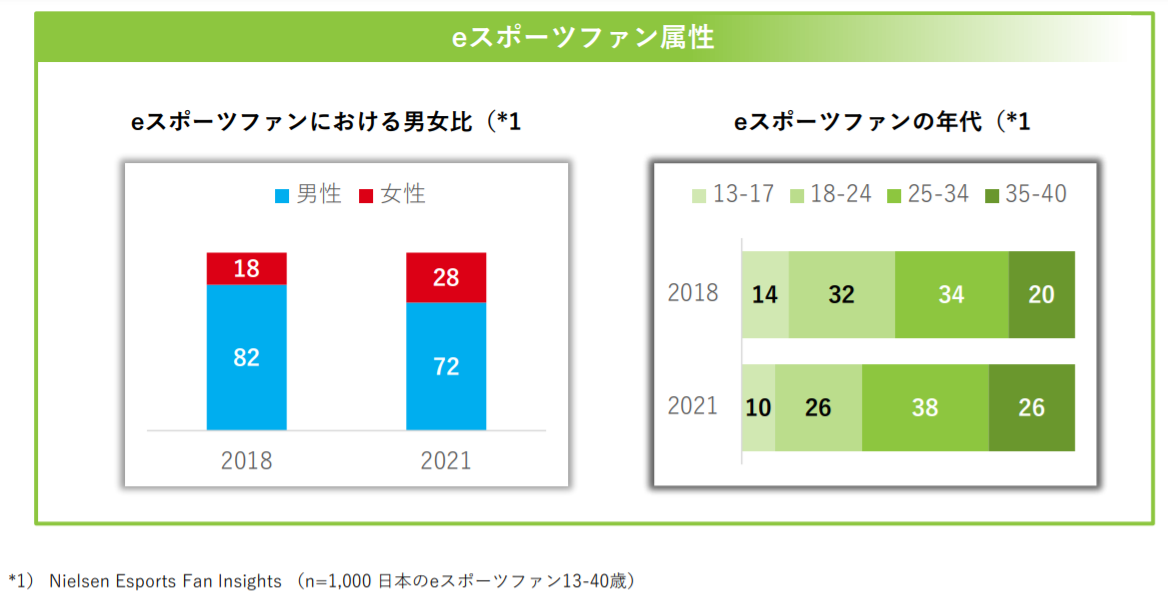

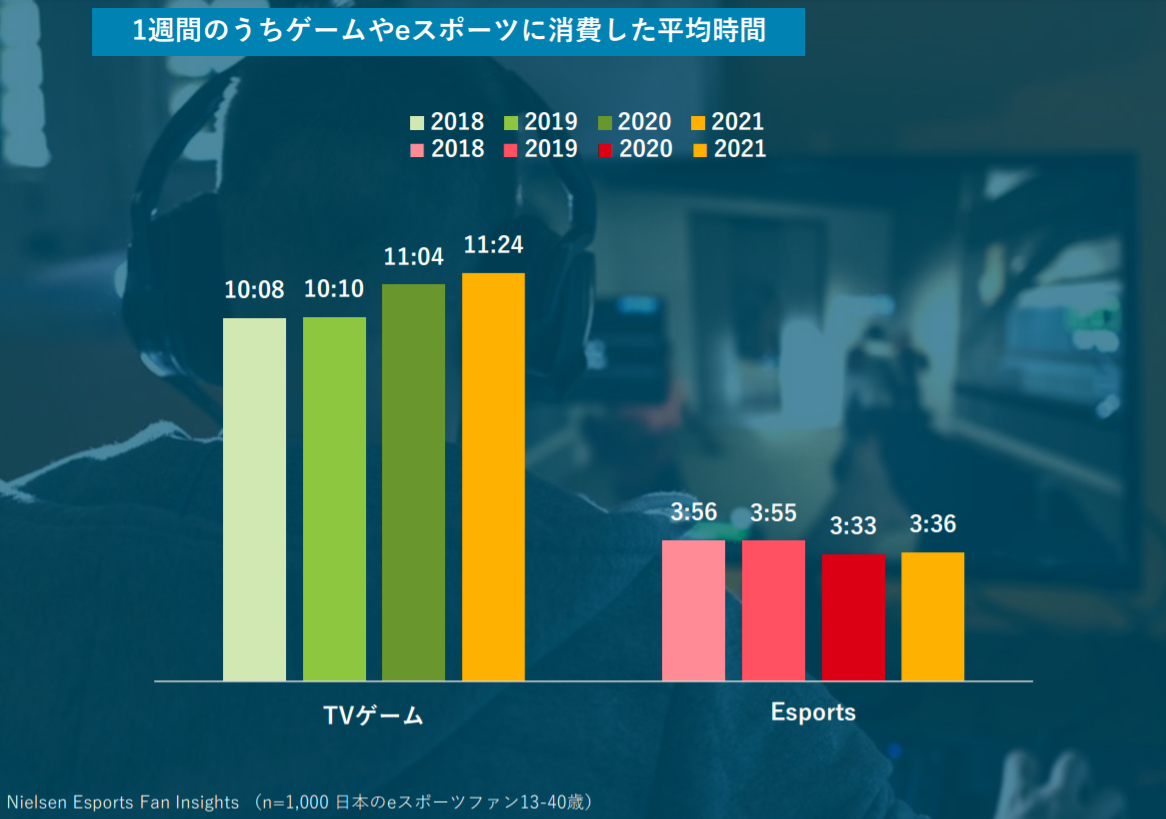

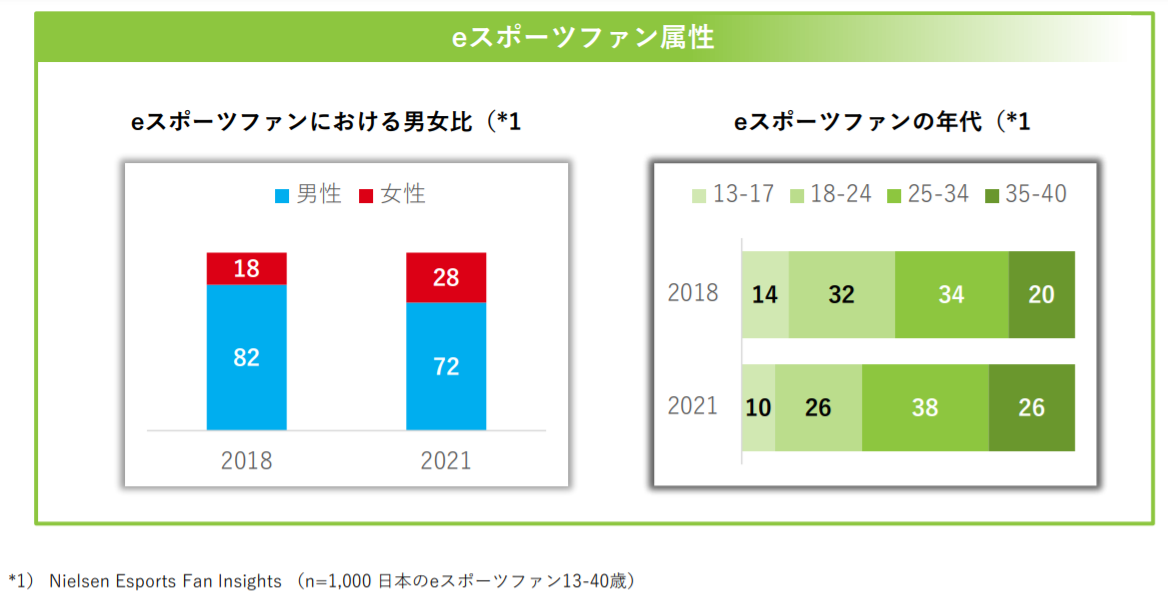

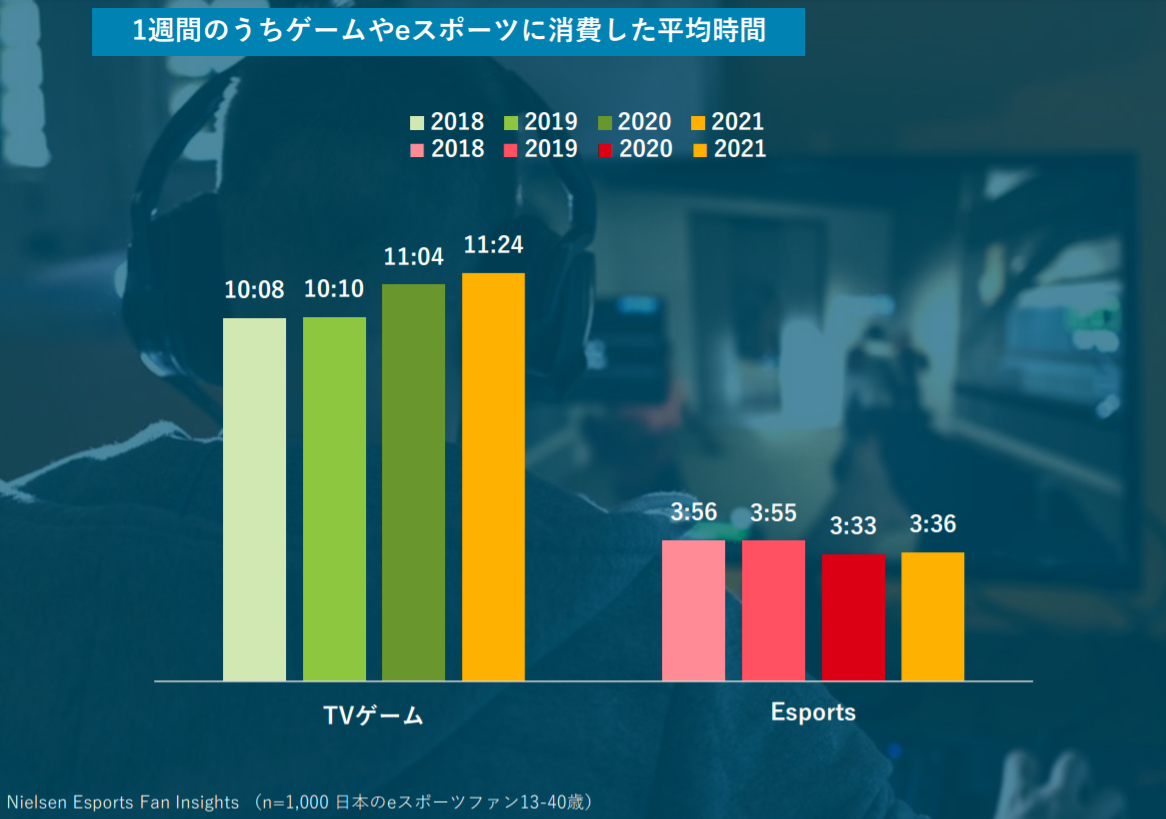

年代も同様に、13~40歳のうち2018年時点では24歳以下の割合が46%だったのに対し、2021年では10ポイント減少して36%となっており、若年層の男性に偏っていたeスポーツファンは少しずつ他の性年代へも広がり始めている。 eスポーツファンはゲームをプレイする人の割合も多く、1週間に平均10時間を超えてゲームをしている。その傾向は年々顕著になり、2021年では1週間のうち平均11時間半をゲームに費やしている。これは新型コロナウイルス感染症の拡大によって、在宅時間が長くなったことも影響している可能性が考えられ、ゲームのプレイ時間は年々増える傾向にある。

eスポーツファンはゲームをプレイする人の割合も多く、1週間に平均10時間を超えてゲームをしている。その傾向は年々顕著になり、2021年では1週間のうち平均11時間半をゲームに費やしている。これは新型コロナウイルス感染症の拡大によって、在宅時間が長くなったことも影響している可能性が考えられ、ゲームのプレイ時間は年々増える傾向にある。

一方で、eスポーツの消費時間(ライブ/アーカイブ観戦をする、自身も大会に臨むなど)については、ここ数年ではあまり変わっていない。特にパンデミックによって国内の大会だけでなく、世界大会も中止や延期に追い込まれているなかで、ファンがあまり変わりない時間を消費していることを考えると、eスポーツというコンテンツが根強い人気を得ていると言えそうだ。

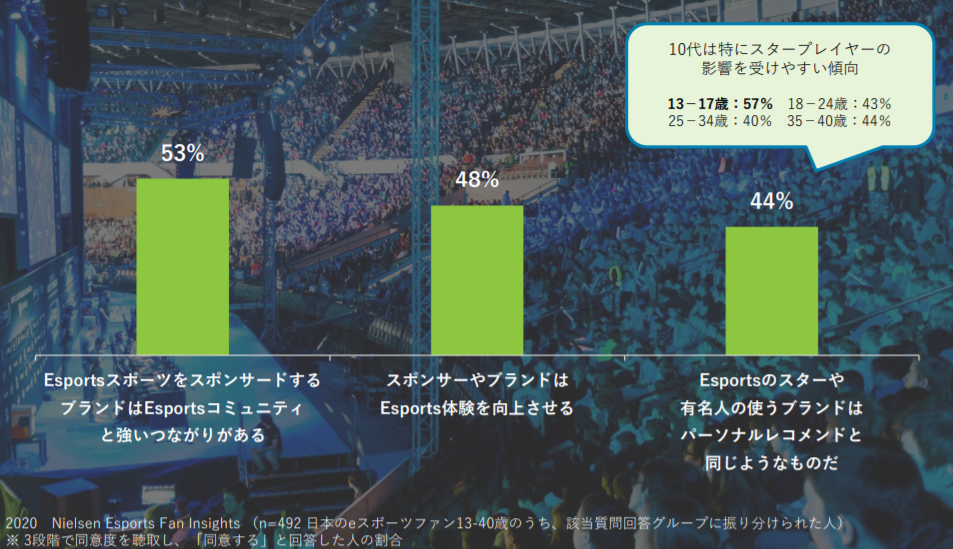

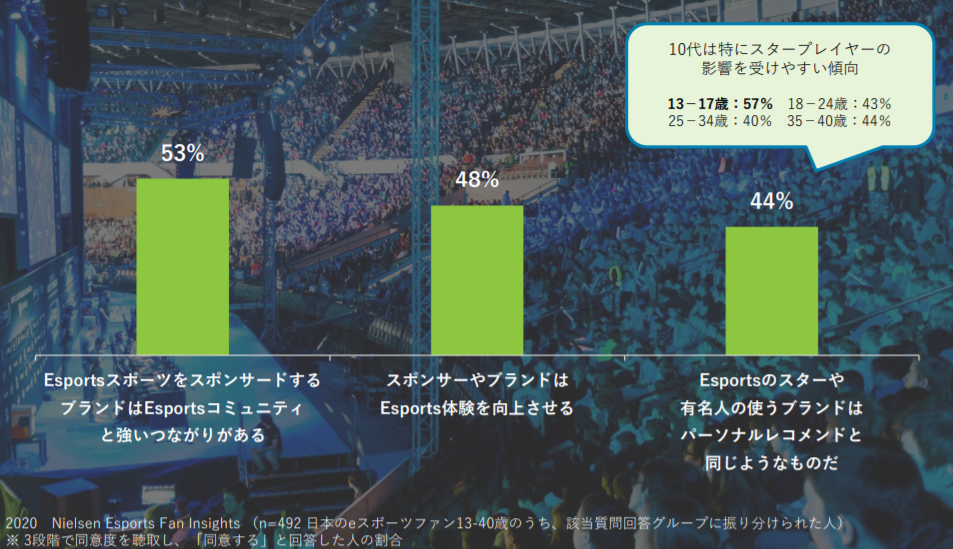

ファンにとってのスポンサーへの意識を調査したところ、eスポーツファンの約半数が、スポンサーやブランドに対して、自分たちeスポーツコミュニティと強いつながりがあると感じ、eスポーツ体験を向上させてくれる存在であると理解していた。プロ野球やJリーグなどのリアルスポーツでも、ファンはスポンサーに対して好意的な態度や意識を持つが、その割合は6~7割とeスポーツファンよりやや高く、eスポーツではまだスポンサーの価値向上の余地がありそうだ。

ファンにとってのスポンサーへの意識を調査したところ、eスポーツファンの約半数が、スポンサーやブランドに対して、自分たちeスポーツコミュニティと強いつながりがあると感じ、eスポーツ体験を向上させてくれる存在であると理解していた。プロ野球やJリーグなどのリアルスポーツでも、ファンはスポンサーに対して好意的な態度や意識を持つが、その割合は6~7割とeスポーツファンよりやや高く、eスポーツではまだスポンサーの価値向上の余地がありそうだ。

特に13~17歳の若年層においては、eスポーツスターや有名人に商品を見に付けてもらったり、使用してもらうことが魅力的に映る傾向があり、スタープレイヤーをうまく活用することも重要となる。

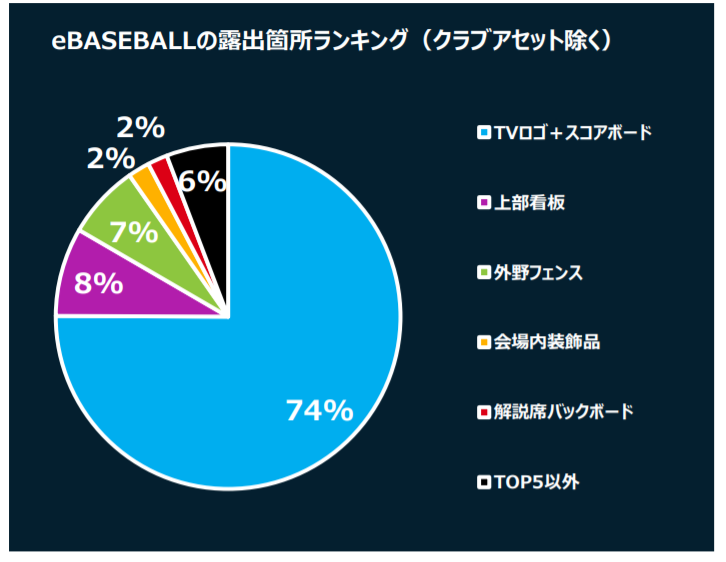

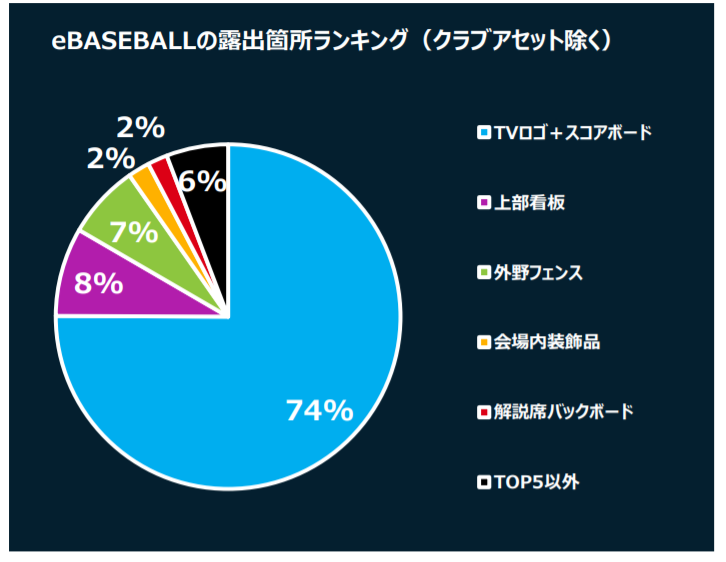

プロ野球のeスポーツリーグであるeBASEBALLでは、大会ロゴを組み合わせて作成されたテレビロゴや、スコアボードにおける露出が価値の大半を占める。これは、競技中はほぼ常に表示された状態になっていることが多いことが要因となっている。特にテレビロゴ(大会ロゴを組み合わせた常設の露出)はスコアボードよりも高い価値を創出する。大会(eクライマックスシリーズ・e交流戦など)によって冠スポンサーをつけることで、リアルスポーツ中継にはない露出を獲得する機会を創出することが可能となる。

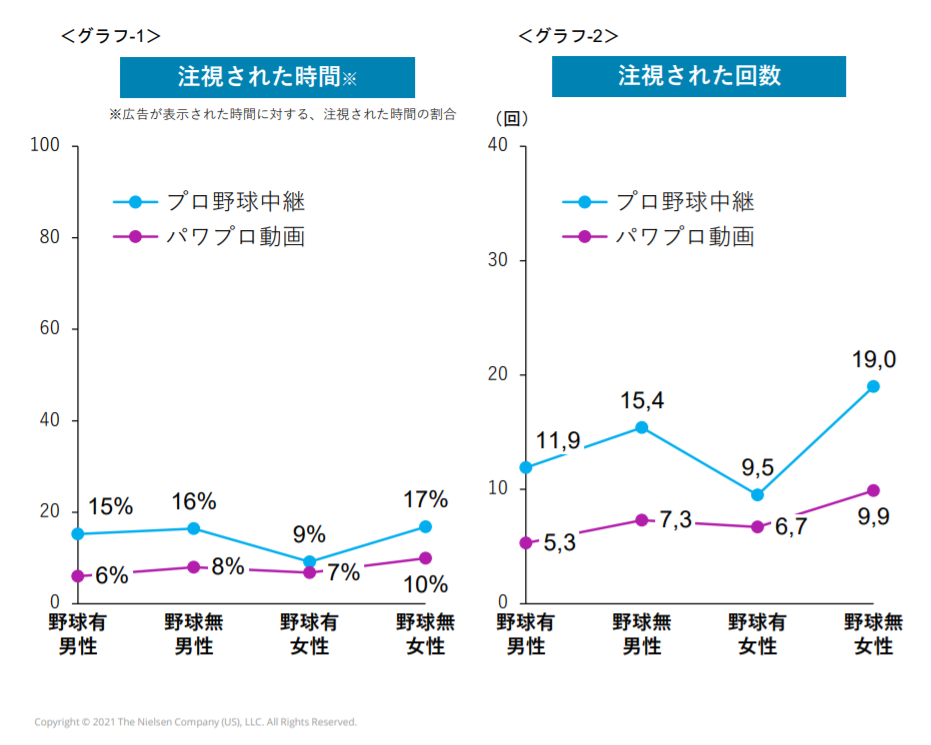

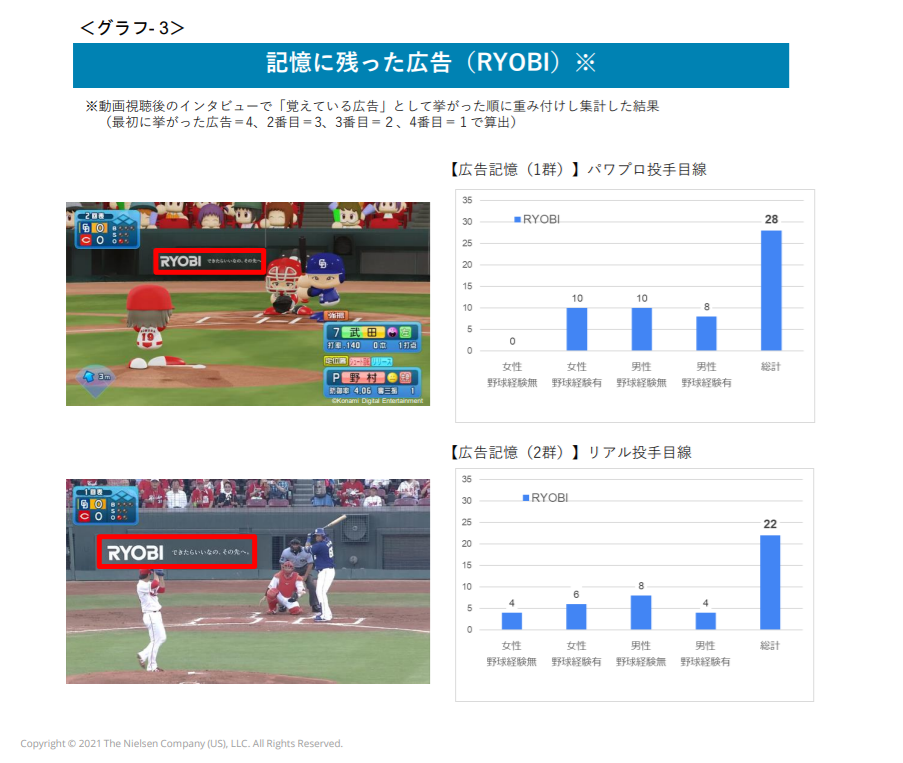

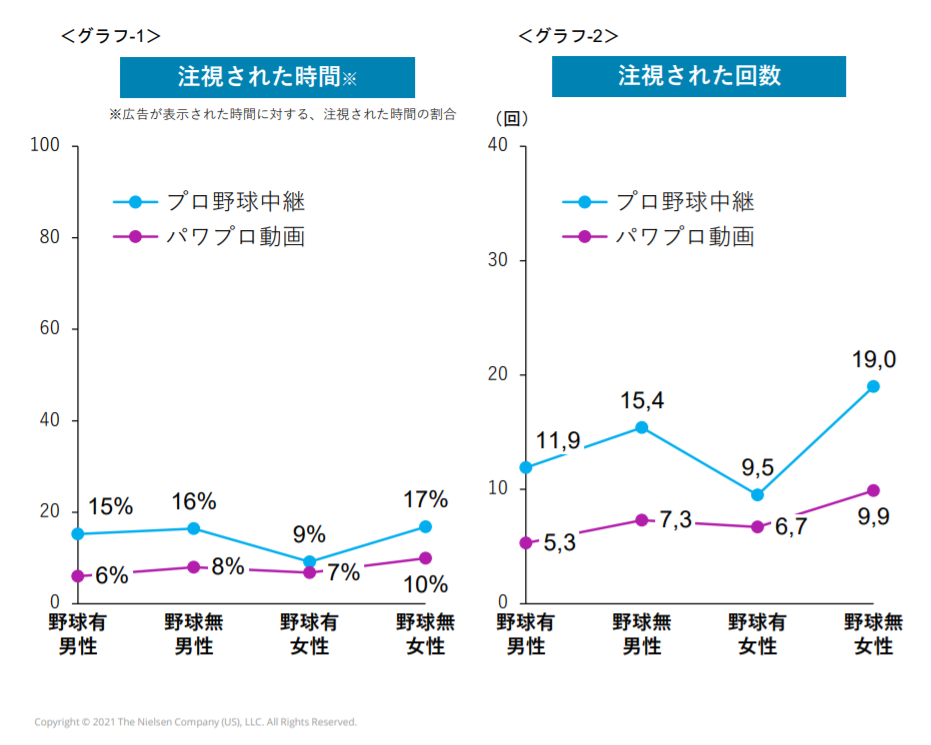

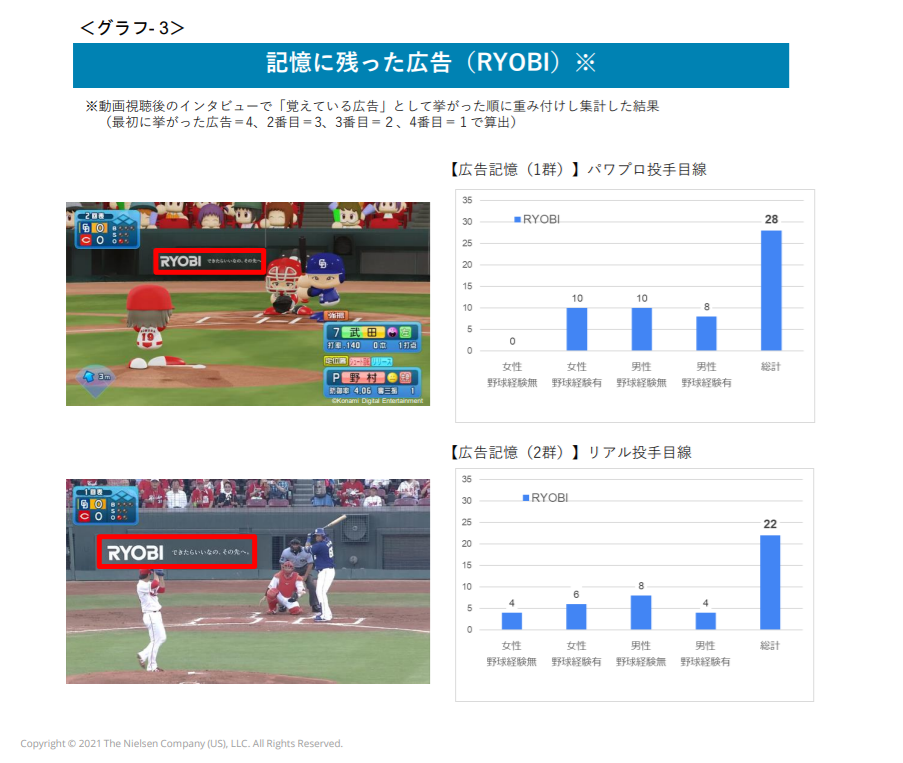

動画を視聴した後に印象に残った内容を被験者にヒアリングした結果と、バックネット看板広告(RYOBI)への視線の動き、発汗や表情なども総合的に分析した結果、広告の注視時間や注視回数については、いずれの層でもプロ野球中継の方がパワプロ動画よりも多い結果となった。 しかし、動画視聴後のインタビューで「記憶に残った広告」を訊ねた結果、パワプロ動画内のRYOBI広告(In-Game広告)は、プロ野球中継内のRYOBI広告よりも注視時間や注視回数が低いにも関わらず、記憶に残っている結果となった。

しかし、動画視聴後のインタビューで「記憶に残った広告」を訊ねた結果、パワプロ動画内のRYOBI広告(In-Game広告)は、プロ野球中継内のRYOBI広告よりも注視時間や注視回数が低いにも関わらず、記憶に残っている結果となった。

パワプロはプロ野球に比べて試合展開が非常に早い特徴があるため、動画内での「RYOBI」の広告露出秒数は2つの動画でほぼ同じ(40秒前後)であっても、プロ野球中継では「連続して映る時間」が長いのに対し、パワプロ動画では「露出回数」が多くなっている。Nielsen Sportsでは、露出解析を行う際、ニューロ分析などを基に「5秒以上の露出は目が慣れ、認識力が大幅に低下する」という研究結果を活用している。今回、バックネット広告への注視時間や注視回数が「プロ野球中継 > パワプロ動画」となったにも関わらず、パワプロ動画の広告の方が記憶に残りやすかった背景としては、この「時間×認識力の持続」の関係が影響していると考えられる。 今回の実験により、ゲーム内のIn-Game広告は、露出量も露出効果(認知率向上)も、これまでのプロ野球中継と同程度のインパクトを視聴者に与えられるという結果が示唆された。さらにeスポーツ動画内では、リアルスポーツ中継に比べると広告デザインや掲出方法、掲出箇所の自由度も高く、より大きな効果を得られることも考えられる。

今回の実験により、ゲーム内のIn-Game広告は、露出量も露出効果(認知率向上)も、これまでのプロ野球中継と同程度のインパクトを視聴者に与えられるという結果が示唆された。さらにeスポーツ動画内では、リアルスポーツ中継に比べると広告デザインや掲出方法、掲出箇所の自由度も高く、より大きな効果を得られることも考えられる。

また、リアルスポーツとは異なる層、特に若年層への影響も期待できることから、新たなマーケティング手段の一つとして、eスポーツ業界のIn-Game広告の活用が増えていく可能性がある。ただし、eスポーツ動画はリアルスポーツ動画にくらべて展開が早く、情報量(スコア、選手成績などのデータ)も多くなりがちであるため、多すぎる情報は視聴者に「わずらわしい」印象を与える危険性もある。それぞれのeスポーツ動画に合った適切なIn-Game広告の形を今後模索していくことが重要と言える。

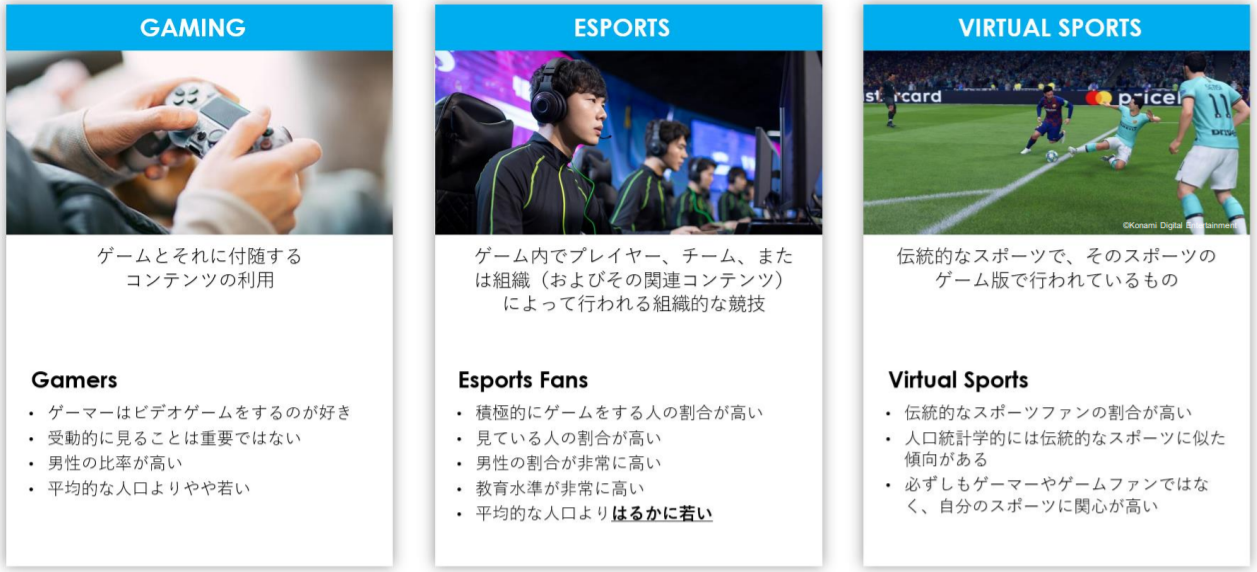

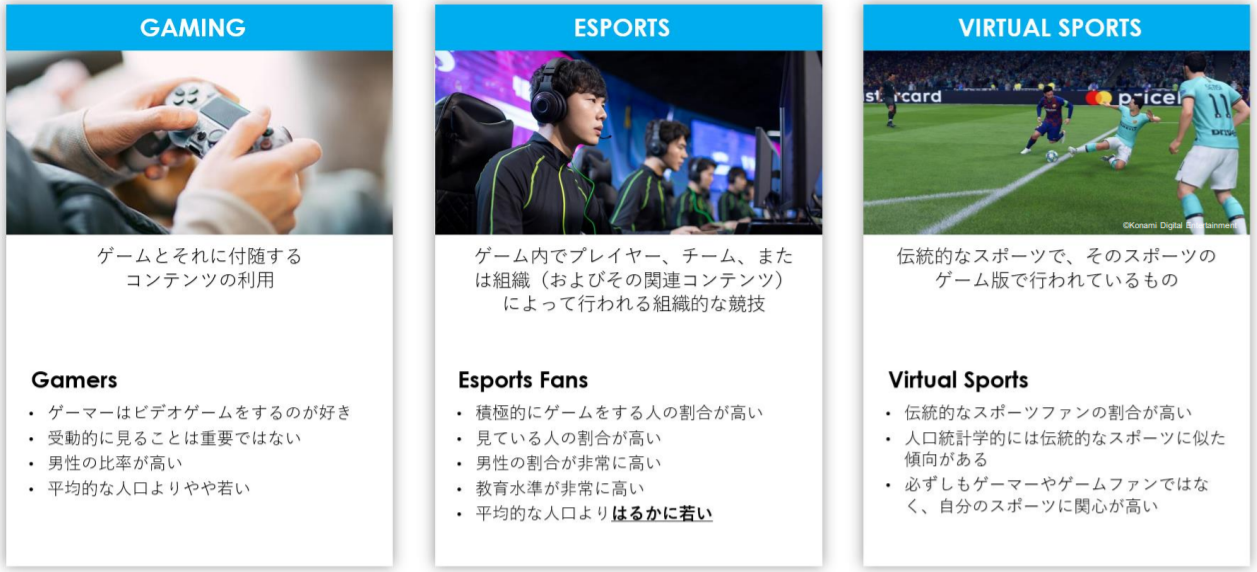

ゲーム、eスポーツ、バーチャルスポーツの違い

まず、eスポーツビジネスに関わる際に、そもそも「ゲーム」と「eスポーツ」、そして「バーチャルスポーツ」の違いを理解する必要がある。「ゲーム」とは、媒体を問わずビデオゲームを楽しむことを指す。「eスポーツ」は競技ルールに則った対戦型ゲームを指し、ゲームプレイヤーは組織やチームに所属していることがほとんどである。また、「バーチャルスポーツ」は、ゲームでもありeスポーツでもあるが、 伝統的なスポーツを基盤としたデジタル環境での交流を可能にするものであり、通常、そのスポーツの実際の選手が参加している。

eスポーツファンの構造

eスポーツファンは男性の比率が非常に高く、2018年時点の調査結果では 8割を超えている。しかし、2021年では女性比率も3割弱に迫り、性別における垣根が低くなっていることがわかる。年代も同様に、13~40歳のうち2018年時点では24歳以下の割合が46%だったのに対し、2021年では10ポイント減少して36%となっており、若年層の男性に偏っていたeスポーツファンは少しずつ他の性年代へも広がり始めている。

一方で、eスポーツの消費時間(ライブ/アーカイブ観戦をする、自身も大会に臨むなど)については、ここ数年ではあまり変わっていない。特にパンデミックによって国内の大会だけでなく、世界大会も中止や延期に追い込まれているなかで、ファンがあまり変わりない時間を消費していることを考えると、eスポーツというコンテンツが根強い人気を得ていると言えそうだ。

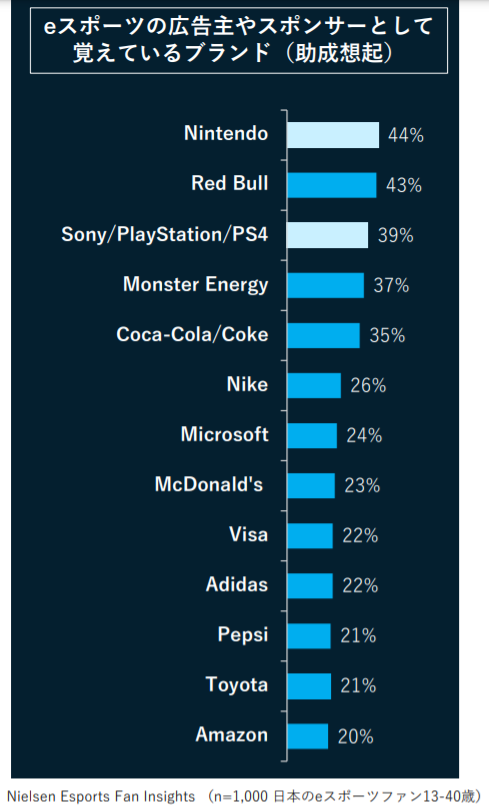

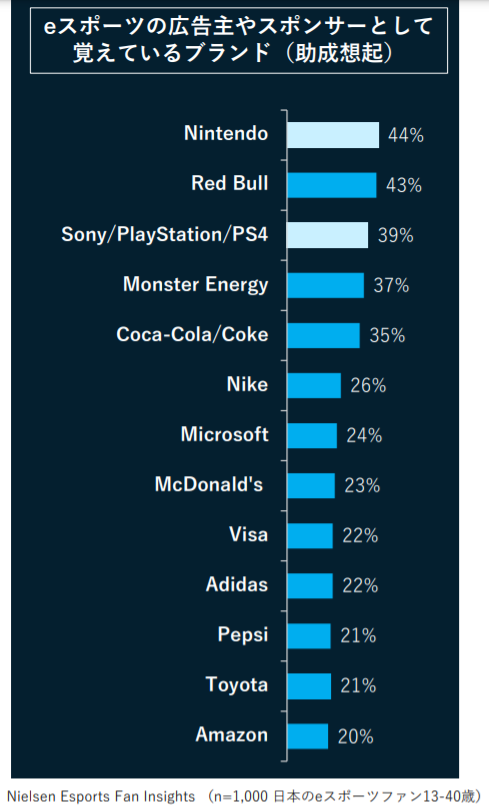

主なスポンサーブランドと、ファンとのつながり

国内でコンソール(据置型)のハードをつくっている2社を除くと、RedBullやMonsterなどに代表されるエナジードリンクのほか、コカコーラもスポンサーとして広く認知される結果となった。また、2020年9月に上海で行われた世界大会・League of Legendsでは、NIKE社が中国のプロリーグのアパレルサプライヤーとして4年契約を締結したり、優勝トロフィーにインスパイアされたAJ1を発売したりするなど、スポーツウェア関係からも注目度の高さが伺える。

特に13~17歳の若年層においては、eスポーツスターや有名人に商品を見に付けてもらったり、使用してもらうことが魅力的に映る傾向があり、スタープレイヤーをうまく活用することも重要となる。

eスポーツでのスポンサー露出

eスポーツでは、企業ロゴ広告や、大会会場内での露出、In-Game広告(スタジアム内看板)、ユニフォームといった露出がよく見られる。特に企業ロゴ広告は試合映像が流れる際に常に露出できるため高い露出価値が期待できる。リアルスポーツとは違い、特にeスポーツ対戦/大会においては、リーグが管轄する露出では画面上の企業ロゴ広告、各チームが管轄する露出ではユニフォームといった広告の価値が高いことが特徴となっている。プロ野球のeスポーツリーグであるeBASEBALLでは、大会ロゴを組み合わせて作成されたテレビロゴや、スコアボードにおける露出が価値の大半を占める。これは、競技中はほぼ常に表示された状態になっていることが多いことが要因となっている。特にテレビロゴ(大会ロゴを組み合わせた常設の露出)はスコアボードよりも高い価値を創出する。大会(eクライマックスシリーズ・e交流戦など)によって冠スポンサーをつけることで、リアルスポーツ中継にはない露出を獲得する機会を創出することが可能となる。

リアル球場内の看板広告と同程度の効果が期待できるIn-Game広告

「実況パワフルプロ野球(以下「パワプロ」)」などのビデオゲームを販売するコナミデジタルエンタテインメント、慶應義塾大学の加藤貴昭研究室、ニールセンスポーツジャパンの3者で、リアルのプロ野球中継時の看板広告とeスポーツ内の看板広告で、観戦者の認識にどのような差が生じるのか、アイトラッキング+発汗状況や表情などの生体計測を検知できるソフトを使って検証を実施した。動画を視聴した後に印象に残った内容を被験者にヒアリングした結果と、バックネット看板広告(RYOBI)への視線の動き、発汗や表情なども総合的に分析した結果、広告の注視時間や注視回数については、いずれの層でもプロ野球中継の方がパワプロ動画よりも多い結果となった。

パワプロはプロ野球に比べて試合展開が非常に早い特徴があるため、動画内での「RYOBI」の広告露出秒数は2つの動画でほぼ同じ(40秒前後)であっても、プロ野球中継では「連続して映る時間」が長いのに対し、パワプロ動画では「露出回数」が多くなっている。Nielsen Sportsでは、露出解析を行う際、ニューロ分析などを基に「5秒以上の露出は目が慣れ、認識力が大幅に低下する」という研究結果を活用している。今回、バックネット広告への注視時間や注視回数が「プロ野球中継 > パワプロ動画」となったにも関わらず、パワプロ動画の広告の方が記憶に残りやすかった背景としては、この「時間×認識力の持続」の関係が影響していると考えられる。

また、リアルスポーツとは異なる層、特に若年層への影響も期待できることから、新たなマーケティング手段の一つとして、eスポーツ業界のIn-Game広告の活用が増えていく可能性がある。ただし、eスポーツ動画はリアルスポーツ動画にくらべて展開が早く、情報量(スコア、選手成績などのデータ)も多くなりがちであるため、多すぎる情報は視聴者に「わずらわしい」印象を与える危険性もある。それぞれのeスポーツ動画に合った適切なIn-Game広告の形を今後模索していくことが重要と言える。