SDGsで優先的に取り組むべきゴールとは? 「働きがいも経済成長も」が急上昇【インテージ調べ】

インテージは、2020年から継続的に実施しているSDGsに関する調査の分析結果を、2月9日に公開した。同調査から、「優先的に取り組むべきゴール」として、「働きがいも 経済成長も」と回答する人が2021年・2022年と比べて増加していることがわかった。

同調査は、日本全国を対象に、15~69歳の2513人の男女にアンケート配信を用いて実施された。性年代構成比を、2020年度実施国勢調査データをベースに人口動態などを加味した当該年度の構成比にあわせて集計。期間は2020年1月時、2021年2月時、本年度1月時にそれぞれ2日から3日を調査期間として行われた。

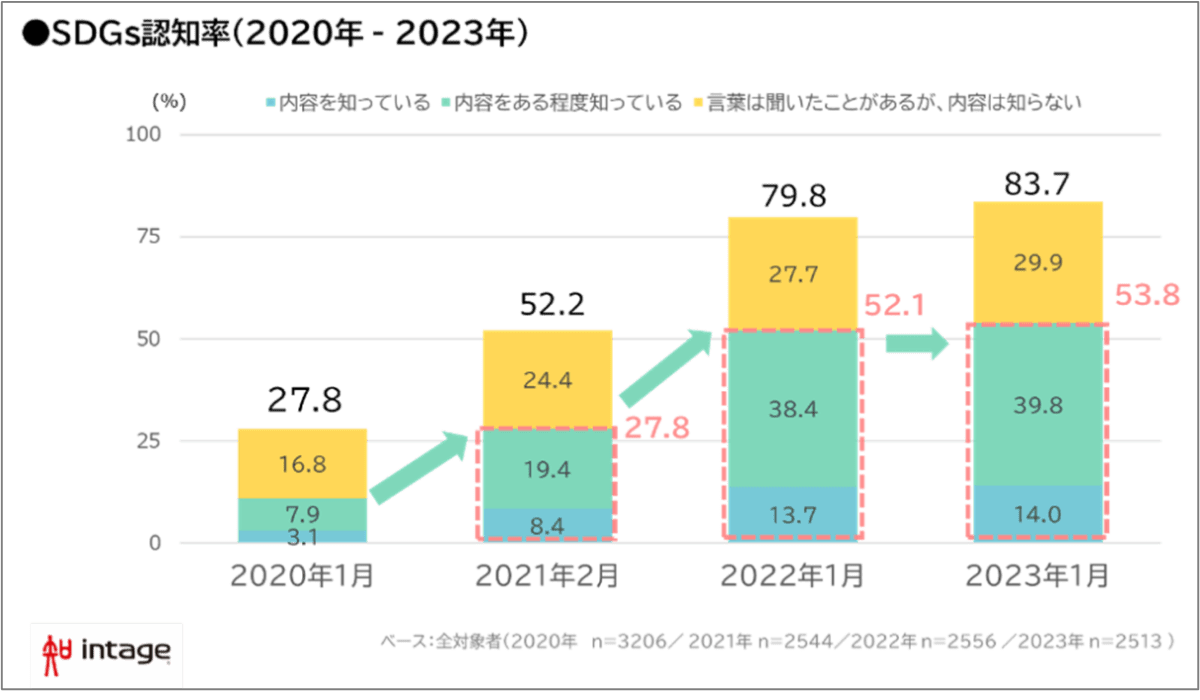

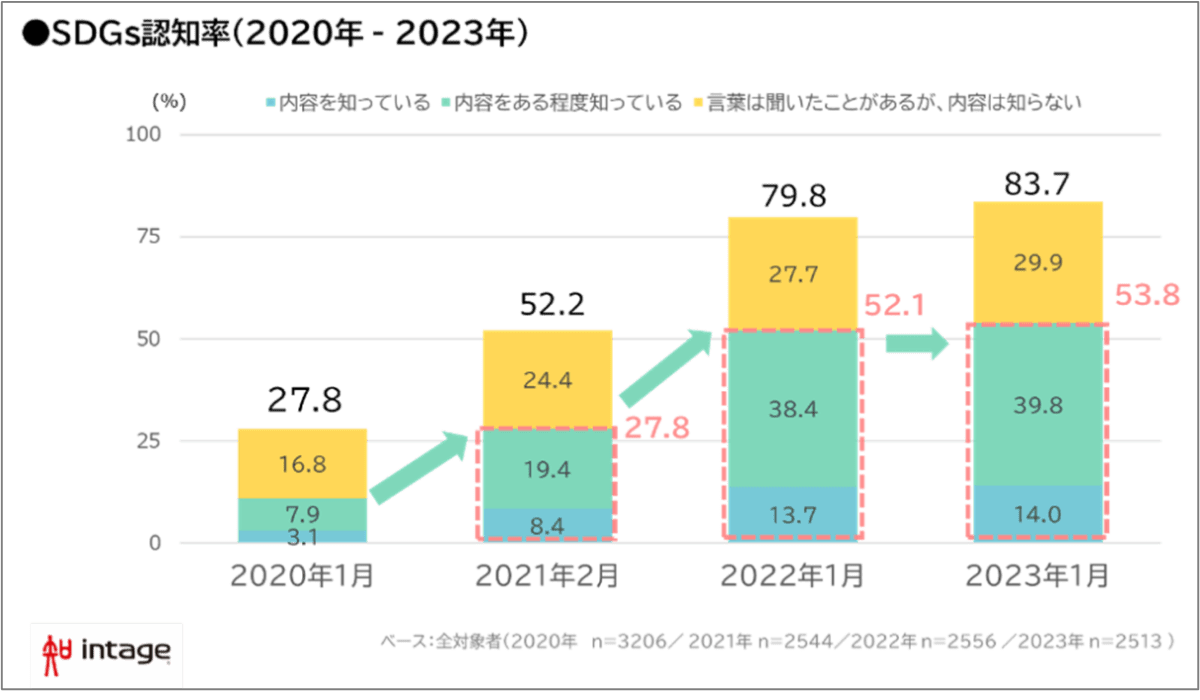

同社は、2020年から継続的にSDGsに関する自主調査を実施し、認知率や生活者が「優先的に取り組むべき」と考えるゴールについて時系列で分析している。下記図表1で、SDGsの認知率は2022年まで毎年大幅上昇していたものの、2023年には83.7%と微増となっていることがわかる。 「内容を知っている」「内容をある程度知っている」人も2022年と同水準の53.8%に留まり、「SDGsの認知」としては言葉の認知・内容の認知ともに、これ以上は大きく上昇しない水準に達したと言える。

「内容を知っている」「内容をある程度知っている」人も2022年と同水準の53.8%に留まり、「SDGsの認知」としては言葉の認知・内容の認知ともに、これ以上は大きく上昇しない水準に達したと言える。

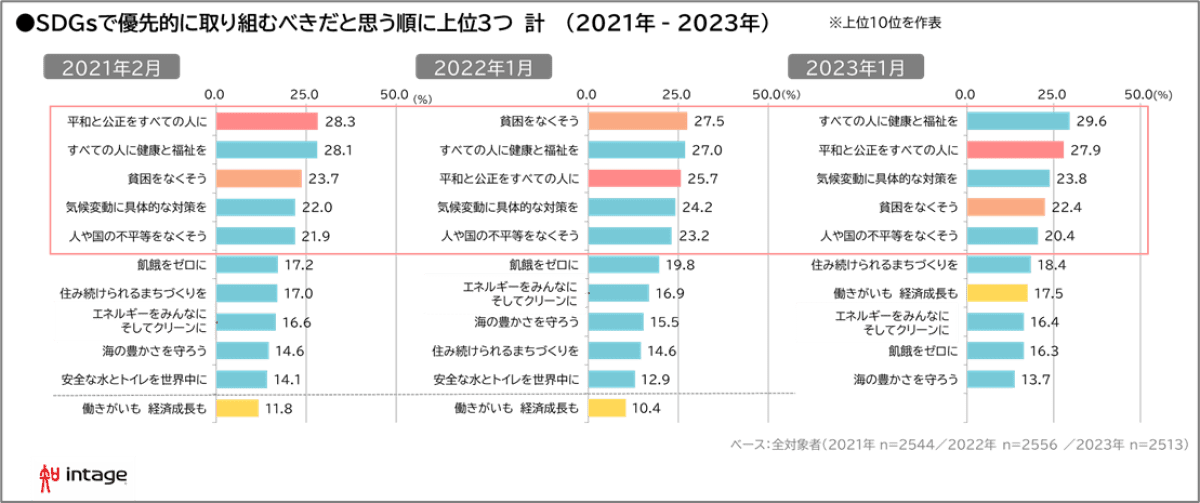

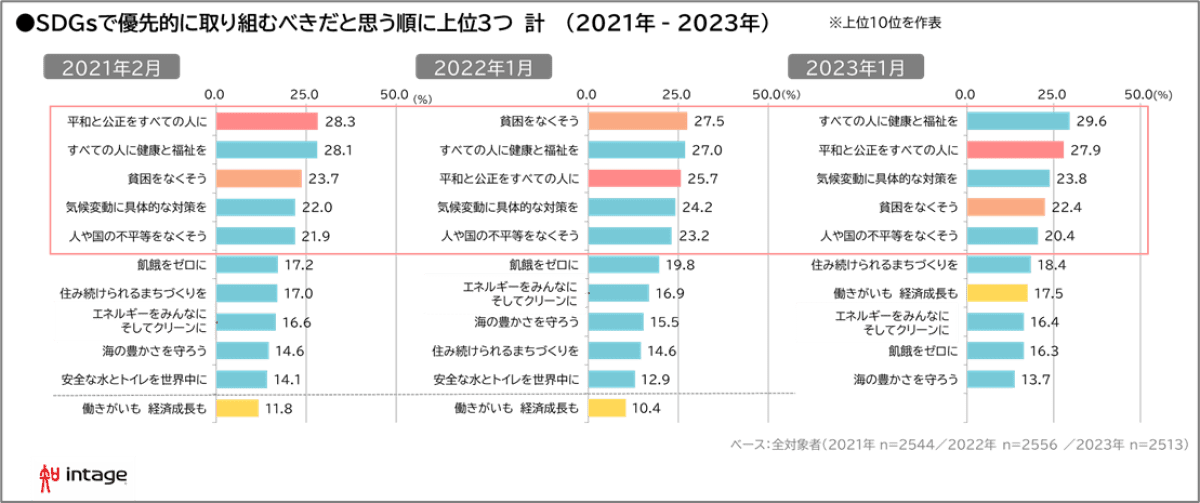

次に「SDGsで優先的に取り組むべきゴール」がこの3年間でどのように変化したのかを見てみる。図表2は、優先的に取り組むべきだと思う順に選択された3つのゴールを合わせた結果だ。2021年から継続して「すべての人に健康と福祉を」「平和と公正をすべての人に」「気候変動に具体的な対策を」「貧困をなくそう」「人や国の不平等をなくそう」が上位5位に入っており、上位となるゴールの顔ぶれ自体に変化は見られない。 ただし、順位の入れ替わりには世相の影響が反映している様子だ。2022年首位だった「貧困をなくそう」は、2023年には4位に下がっている。長引くコロナ禍で経済活動の縮小に直面していた昨年に対して、2023年には感染対策と経済活動の両立が進み、「貧困問題」が相対的に意識されにくい状況となったことが要因と、同社は分析する。

ただし、順位の入れ替わりには世相の影響が反映している様子だ。2022年首位だった「貧困をなくそう」は、2023年には4位に下がっている。長引くコロナ禍で経済活動の縮小に直面していた昨年に対して、2023年には感染対策と経済活動の両立が進み、「貧困問題」が相対的に意識されにくい状況となったことが要因と、同社は分析する。

また、2023年には「平和と公正をすべての人に」が「すべての人に健康と福祉を」に続いて2位となった。「平和と公正をすべての人に」はコロナ禍となった2021年2月には1位だった。この時には、「現在世界が直面しているこのコロナ問題に対しては、自国の利益だけ考えて利己的な行動を取っていては解決できず、公正性が求められること」を反映しているのではないかと考察していた。

一方、2023年に順位を上げたのは「平和」を求める思いの現れと考えられる。昨年2月に始まったウクライナへの軍事侵攻は未だ続いており、現地の被害状況や避難民の様子、経済やエネルギー面も含めたさまざまな戦争の影響が連日報道されている。戦争が終結し、平和が戻るようにとの人々の願いが反映された結果とも言える。

さらに、2023年に注目したいのは「働きがいも 経済成長も」の伸び率である。2021年・2022年は上位10位圏外だった同項目が、2023年には7位へと浮上した。

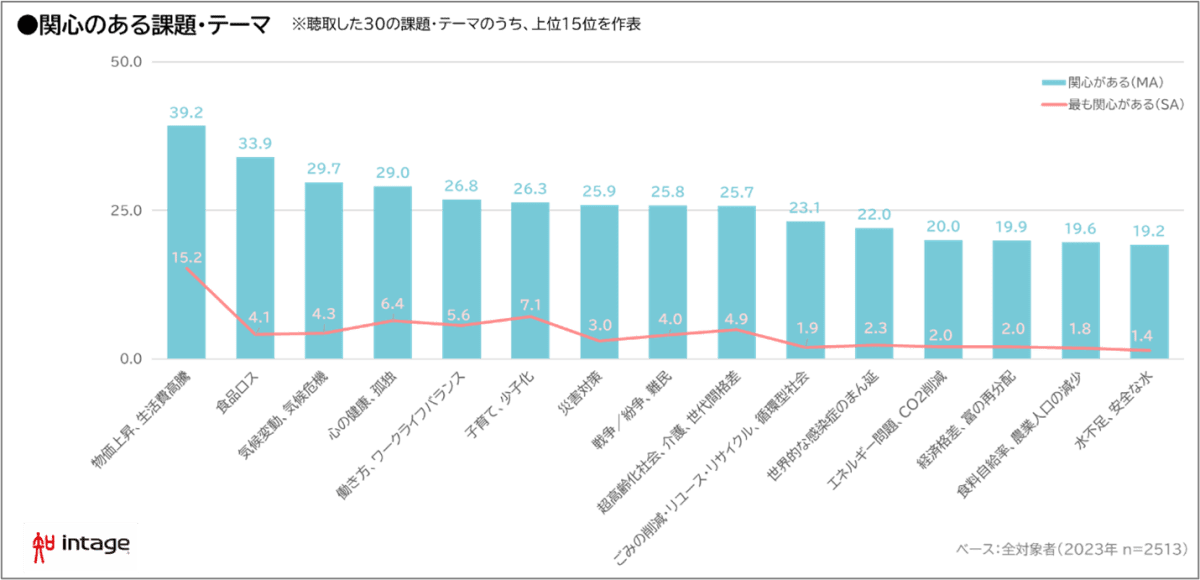

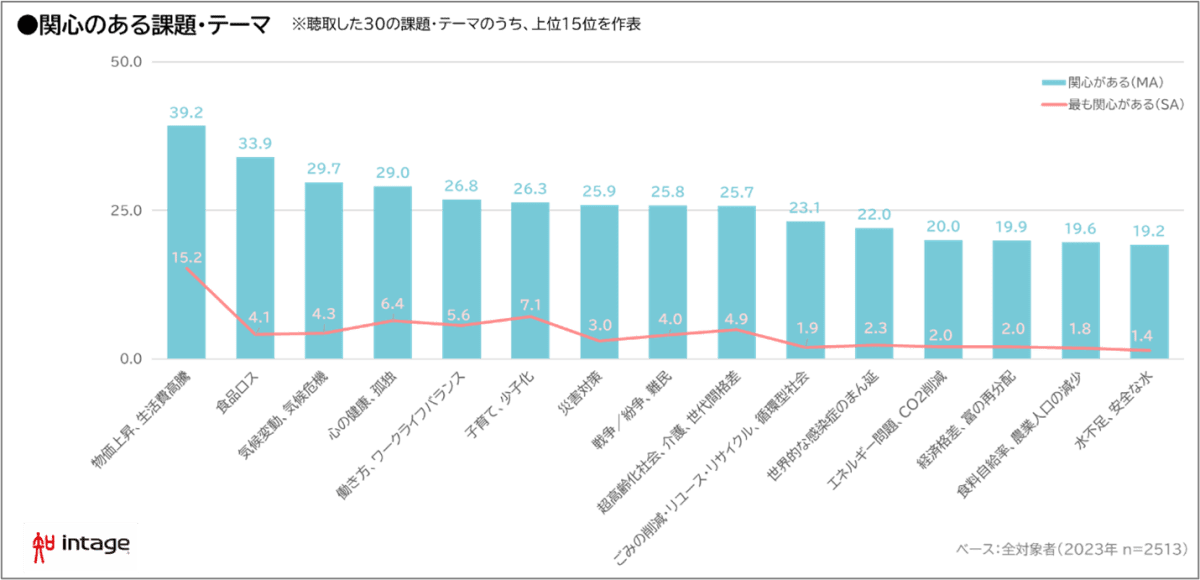

図表3は30の社会課題・テーマの中から「関心のあるもの(いくつでも)」「最も関心のあるもの(1つ)」を選んでもらった結果だ。「関心のあるもの」「最も関心のあるもの」ともに1位は「物価上昇、生活費高騰」となった。 「最も関心のあるもの」としては2位以下に8ポイント以上差をつけている。物価高が生活を直撃するなか、日本では20年以上にわたって賃金が伸び悩んでいる状況だ。一部企業では賃上げの動きが見られるものの、経済がよくならないと生活も楽にならないという思いが、「働きがいも 経済成長も」への関心の高まりにつながっていると推測される。

「最も関心のあるもの」としては2位以下に8ポイント以上差をつけている。物価高が生活を直撃するなか、日本では20年以上にわたって賃金が伸び悩んでいる状況だ。一部企業では賃上げの動きが見られるものの、経済がよくならないと生活も楽にならないという思いが、「働きがいも 経済成長も」への関心の高まりにつながっていると推測される。

ここ数年で、SDGsは広く認知されるようになった。次の段階としては、どう行動に結びつけられるかが関心事となると、同社は言及する。同社が実施したさまざまなサステナビリティに関する調査の結果から「行動」に進む上では、時間やお金、心のゆとりや、自分へのメリットが感じられることが重要であると示唆されている。サステナブル行動の推進においても、地球・環境や社会への良い影響だけでなく、生活者自身にどう良いのかも含めて考えていく必要があると言及した。

同調査は、日本全国を対象に、15~69歳の2513人の男女にアンケート配信を用いて実施された。性年代構成比を、2020年度実施国勢調査データをベースに人口動態などを加味した当該年度の構成比にあわせて集計。期間は2020年1月時、2021年2月時、本年度1月時にそれぞれ2日から3日を調査期間として行われた。

ポイント

- SDGsの認知率は8割超で、昨年と同水準。認知としてはほぼ上限に達したとみられている。

- 「優先的に取り組むべきゴール」は世相を反映。「平和と公正をすべての人に」が2位となった一方で、2022年は首位だった「貧困をなくそう」が4位に下がった。

- 2021・2022年は上位10位圏外だった「働きがいも 経済成長も」が7位に。物価上昇・生活費高騰に直面する中、賃金が上がらないと生活は苦しいままという背景があると考えられる。

同社は、2020年から継続的にSDGsに関する自主調査を実施し、認知率や生活者が「優先的に取り組むべき」と考えるゴールについて時系列で分析している。下記図表1で、SDGsの認知率は2022年まで毎年大幅上昇していたものの、2023年には83.7%と微増となっていることがわかる。

図表1

次に「SDGsで優先的に取り組むべきゴール」がこの3年間でどのように変化したのかを見てみる。図表2は、優先的に取り組むべきだと思う順に選択された3つのゴールを合わせた結果だ。2021年から継続して「すべての人に健康と福祉を」「平和と公正をすべての人に」「気候変動に具体的な対策を」「貧困をなくそう」「人や国の不平等をなくそう」が上位5位に入っており、上位となるゴールの顔ぶれ自体に変化は見られない。

図表2

また、2023年には「平和と公正をすべての人に」が「すべての人に健康と福祉を」に続いて2位となった。「平和と公正をすべての人に」はコロナ禍となった2021年2月には1位だった。この時には、「現在世界が直面しているこのコロナ問題に対しては、自国の利益だけ考えて利己的な行動を取っていては解決できず、公正性が求められること」を反映しているのではないかと考察していた。

一方、2023年に順位を上げたのは「平和」を求める思いの現れと考えられる。昨年2月に始まったウクライナへの軍事侵攻は未だ続いており、現地の被害状況や避難民の様子、経済やエネルギー面も含めたさまざまな戦争の影響が連日報道されている。戦争が終結し、平和が戻るようにとの人々の願いが反映された結果とも言える。

さらに、2023年に注目したいのは「働きがいも 経済成長も」の伸び率である。2021年・2022年は上位10位圏外だった同項目が、2023年には7位へと浮上した。

図表3は30の社会課題・テーマの中から「関心のあるもの(いくつでも)」「最も関心のあるもの(1つ)」を選んでもらった結果だ。「関心のあるもの」「最も関心のあるもの」ともに1位は「物価上昇、生活費高騰」となった。

図表3

ここ数年で、SDGsは広く認知されるようになった。次の段階としては、どう行動に結びつけられるかが関心事となると、同社は言及する。同社が実施したさまざまなサステナビリティに関する調査の結果から「行動」に進む上では、時間やお金、心のゆとりや、自分へのメリットが感じられることが重要であると示唆されている。サステナブル行動の推進においても、地球・環境や社会への良い影響だけでなく、生活者自身にどう良いのかも含めて考えていく必要があると言及した。