井戸の底とスマホがつながる時代。闇が生み出す、現代の呪いとは 闇 代表取締役 頓花聖太郎さん

夏といえば、肝試しや怪談などホラーの季節。とはいえ、画像加工ソフトが身近になったおかげで心霊写真はうそ臭いし、呪いのビデオもそもそもビデオなんて家にないし……。ホラー業界は果たしていまどのような状況にあるのでしょうか? というわけで今回は、ホラー×テクノロジーでまったく新しい恐怖体験をつくる会社、その名も株式会社“闇”。闇の代表取締役である、頓花聖太郎(とんかせいたろう)さんにホラー業界の現状や日本のホラー文化など、人が“恐怖”を求める理由についてお聞きしました。

写真を飛び出し、幽霊たちとの距離は近づく

──株式会社「闇」、とてもインパクトのある社名ですね…。サイトのドメインも「death」……驚きです。闇は一体どのような事業をしている会社なんですか?ホラーとテクノロジーをかけ合わせたコンテンツを作成し、いままでにない新しい恐怖体験で、皆さまに感動を与えるエンターテインメント企業です。

──ホラー系コンテンツで、「感動」を与えていくというのは、少し意外なコンセプトに感じます。

第一に私たちがお伝えしたいのは、ホラーはエンターテインメントだということ。ホラーって印象としてどうしても、毛嫌いされたり、気味悪がられたりすることが多いですが、根幹にあるのは、人を喜ばせたり、楽しませたりするもの。だからホラーは人の感情に動かすことができるものだと私たちは考えています。

そのなかでも私たちは主に4つの事業をやっています。1つはイベント事業。お化け屋敷のような比較的ポピュラーなものだけでなく、テクノロジーを活用して、ホラーが持つ新しい可能性を引き出していこうと、新しい挑戦を続けています。

具体例を出すと、「血バサミ女の観覧車」というホラーイベントを過去に手がけました。これは観覧車のゴンドラ内という絶対に逃げられない空間で繰り広げられるイベントで、立体音響やプロジェクションを組み合わせたいままでにないホラーコンテンツに仕上げました。また、今夏大阪のひらかたパークにて展開予定の「闇遊園地でかくれんぼ」というイベントは、閉園後の夜の遊園地を舞台にしたイベントなんです。タブレットを使って、鬼に見つからないように目的を達成していく。いま流行りのサバイバルホラーゲームの『Dead by Daylight』のリアルイベント版のようなイメージですね。

血バサミ女の観覧車

闇遊園地でかくれんぼ

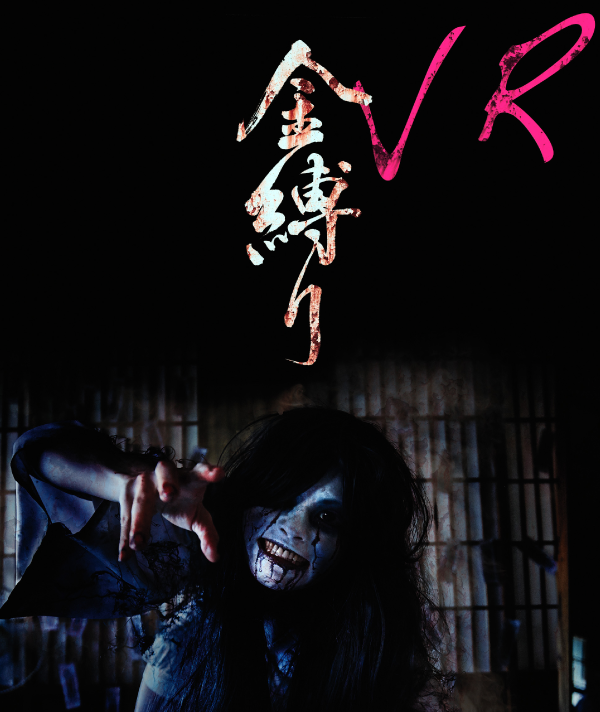

イベント以外の領域では、VRを使ったホラーコンテンツの作成も私たちは撮影から手がけています。今年制作した「金縛りVR」というコンテンツは、実際に寝そべりながら体験してもらうもの。本当に金縛りにあったかのような体験を再現しています。ほかにもゲームやWebプロモーションなど、さまざまな切り口でホラーコンテンツを発信しています。

──貴社のサイトも拝見させていただきましたが、あんなに怖かったコーポレートサイトは初めてでした(笑)。ビジュアルやBGM、SEなど、仕かけられたギミックがとても面白かったです。

ありがとうございます! ホラーとテクノロジーって相性がとても良いんですよ。VRでも映像とリンクした刺激を実際に体感させてあげると、脳が騙されてより深い没入感を得られます。それに、SNSが蔓延して誰でも気軽に自己発信ができるようになり、若者の間では恐怖体験を共有するという新しい楽しみ方も生まれています。要は、YouTuberなどがゲームやイベントの実況している様子を発信すること自体がコンテンツになっている。これまでのホラーは、共有することが難しく、苦手な人が体験することは難しかった。ですが、みんなで同じコンテンツを見ることで苦手な人は抵抗感なく体験することができるようになりました。

確かに、心霊写真は画像加工ソフトが身近になって信用されなくなってきていますし、レンタルビデオ屋も少なくなっていますよね。そうやって流れに身を任せるのではなく、ホラー市場は時代とともに変遷し続ける必要があります。

『リング』のなかに出てくる霊“貞子”も出始めた当時は「呪いのビデオ」がキーアイテムでした。しかし、いまではビデオという媒体を使う人は多くないですよね。だから、ビデオから動画に舞台を移しています。ホラーは世の中を反映し変わり続けている面白い業界なんです。

日本の幽霊が“弱そうな理由”

──先ほどご紹介いただいたリアルイベントやお化け屋敷もそうですが、日本ではホラーは夏の風物詩となっています。これはなぜでしょうか?これは面白いテーマなので、僕も調べているんですけど、江戸時代にどうやって「涼」をとるかがきっかけになっていたようです。そこから落語家が怪談を話すようになったとか。さらにお盆の時期には先祖の霊が返ってくると言われる、死者が絡む行事が夏にあった。これらが上手く絡んでいき、夏といえ怪談・ホラーという文化が生まれたと言われています。

──夏の暑さとお盆が原因なのですね。確かに、当時は扇風機やクーラーもなかったですからね。

怪談話の謳い文句には、「身の毛もよだつ」や「鳥肌が立つ」などの表現があります。怪談話でそこまで涼しくなるのかと、いま思えばなかなかシュールな考え方ですけど(笑)。だから夏に怪談が盛り上がる文化って、日本だけなんです。海外の人たちからすれば、不思議な文化かもしれませんね。

とても独特ですね。ホラーは国が持つ宗教観に大きく影響されていると個人的には思っています。海外の洋物のホラーと日本の和物のホラーはかなり違うテイストです。海外だと、蘇ったモンスターがとんでもない武器を持って、豪快でインパクトのある作品になります。一方で日本の幽霊は見た目からは攻撃性や獰猛さは感じないです。むしろ存在感が薄く、いるかいないかがはっきりしない。同じホラーでも静と動があり、方向性が違うんです。

──確かに、洋物のホラーに出てくるモンスターは強そうですし、和物に出てくる幽霊は弱そうですね…。

でも日本は弱そうなやつほど強いんです。老人や子ども、女性など。日本のホラーシーンではあまり屈強な男性の霊っていないんですよ。それはなぜかというと、日本が持つ宗教観では、苦しんでいる人や弱い立場の人ほど、死後の呪いや怨念が強くなるという考えだからです。だから現世で弱いやつほど強くなる。現世で強いやつはそもそも人を呪わないんです。

日本人形も日本独自ですよね。あれも昔の考え方が影響しています。人の形を模した創作物には魂が宿ると考えられていました。だからリアルにつくるのではなく少しデフォルメしてつくられていたんです。これらの日本独自のホラー文化は現代でホラーをつくる上でもとても重要です。僕たちもホラーエンターテインメントをつくる際には、この宗教観や民族観に立脚してつくり上げることを心がけています。それを意識しなければ恐怖が届かないんです。

僕が恐怖をつくり上げるときに一番考えているのは、相手の内面にある想像力をいかにハックできるかです。日本人形を見ると、少し怖い印象を持つ日本人が多いように、相手の育ってきた環境や文化にあったものに訴えかけていくことで、相手の脳みそのなかに恐怖を再構成してあげる。そうやってパズルを組み立てるように、一つずつピースを紡いで相手の内面に恐怖をつくり上げることが、人を怖がらせる上では欠かせないポイントなんです。僕たちはこの過程を「セッティング」と呼んでいますが、相手の脳みそをいかにホラーが楽しめる状況にセッティングしていくのかはとても重要です。どれだけ演出の凝った映像でも、そのポイントを外してしまうと恐怖にはつながりません。

こちらの日本人形は首が行方不明。しっかりと箱の中に保存していたため、なくなるはずはないとのことだが…

“闇”の根源

──ここまでホラー業界の現状や変遷、恐怖の種類などについてお話いただきましたが、そもそも頓花さんはどうして、闇という会社を立ち上げるに至ったのでしょうか?闇を立ち上げる以前もホラーコンテンツは昔からずっと好きでした。けれども、それを仕事にしていこうとはまったく思いませんでしたね。もともとグラフィックデザイナーとして、キャリアをスタートして、そこからWebの世界へ飛び込みました。アプリ制作やWebプロモーションなどすごく仕事は楽しかったのですが、ホラーからは程遠かったですね。

そんなある日、テーマパークのホラーコンテンツのプロモーションに関わる案件が舞い込んできて、その仕事が死ぬほど面白かったんです。それがきっかけで、ホラーに関わる仕事がしたいという思いが芽生えました。ちょうど所属していた企業のなかに新規事業を立ち上げる動きがあったので、「テクノロジーを活かしたホラー事業をやりたい!」とプレゼンをしたのですが、社内ではまったく響かなくて(笑)。

単純に「ホラーは怖い、だから嫌い」という理由でした(笑)。というのも、ホラーとその会社のブランドイメージがかけ離れすぎていて。「子ども向け商品が売りの会社のポートフォリオに、急に怖い顔が出てくるのは…」と。まぁ、そのとおりなんですよね。でも僕もまだ諦めきれなくて。社員旅行があったので、そこで「肝試しをやらせてくれ!」と懇願して、社員旅行の肝試しを企画しました。

──言葉で言ってわからないのなら、実際に体験して理解してもらおうということですか(笑)。

そういうことです! その仕込みのためにサーバーを立ち上げて、社員全員のスマホの位置情報と連動するシステムもつくり、テクノロジーを利用したギミックを搭載した謎も用意し、謎解きとウォークラリーをかけ合わせたイベントを1週間かけてつくり上げたんです。それを実際に体験してもらい、ホラーの魅力をアピールしたところ、すごく受けた。これをきっかけに社長から承諾されて、ホラー×テクノロジーで新規事業を立ち上げることになりました。でも、ポートフォリオに怖い作品を載せたくないということで、結局は別会社として株式会社闇を立ち上げることにしました。

僕がホラーを好きになったきっかけは、小学生の頃に見た2時間スペシャルドラマ『リング ~事故か! 変死か! 4つの命を奪う少女の怨念~』という作品。これが怖すぎたんです。1998年公開の映画『リング』より前の作品で、原作小説に準拠したサスペンス仕立てになっていました。これを当時兄弟3人で見たのですが、あまりに怖くて、3人一緒の布団にくるまって寝ました。見たことを3日間は後悔しましたよ(笑)。それでも不思議なもので、しばらく時間が経つと、「また見たい」という気持ちが湧いてくるんです。この作品はいまでも定期的に見直すほど、好きな作品ですね。

──『リング』にドラマ版が存在していたとは、知りませんでした! 頓花さんが作品を手がける際は、やはりほかのホラーコンテンツからインスパイアなどを受けるのでしょうか?

もちろん、闇が手がけた作品以外からも刺激を受けますが、それよりもホラー以外の分野で受けた感動をいかにしてホラーに昇華していくかという観点から作品をつくり上げていくことが多いです。例えば、先ほども紹介した『金縛りVR』。これの着想を得たのはアダルトVR。アダルト業界が持つVR技術は、ほかよりも抜きん出ており、新しい表現技法がとても多い。アダルト業界もまた、ホラー業界と同様にテクノロジーとの親和性が高い業界なのだと思います。ほかにも脱出ゲームなどのリアルイベントやUSJなどのテーマパーク。業界問わずに、参考にするものは多いです。

金縛りVR

ホラー業界自体がそもそも実験的な試みや企画との親和性が高いですからね。既定路線へのアンチテーゼやタブーへの挑戦。それらはつくり手からすれば、やりがいもあります。それはつまり、ホラーがこれから先まだまだ面白くなる可能性があるということを示しています。テクノロジーはこの先ますます進化していくでしょうから、ホラーコンテンツがつくり上げる世界観、現実と仮想との境界はより曖昧になっていく。そうやって生まれた新しい体験は人間の好奇心を満たします。ホラーというジャンルは、そこに応えられる良質なエンターテインメントであると僕は信じています。だからこそ、廃れてなくなることはない、まさに不死な業界です。当社としても、ホラー業界をもっと盛り上げていきたいです。

──新しいテクノロジーを血肉に変えて、新しい体験を提供し続けるホラー業界は、未知に寛容な業界であると言えます。闇のなかから、頓花さんがどのような未知を届けてくれるのかこれからも要注目です。お話しいただき、ありがとうございました!