コンサルからチョコレート業界へ! 新進の起業家が語る「これからの日本でブランドが生き残る方法」 Minimal-Bean to Bar Chocolate- 代表 山下貴嗣さん

「ビーン・トゥ・バー」というチョコレートの製法をご存知でしょうか? 豆の買い付けから加工、製造、販売までをワンストップで行う製法のことを言い、日本のチョコレート業界も注目の製法です。日本にこの手法を広めブームの一役を買ったのが、チョコレート専門店「Minimal -Bean to Bar Chocolate-(ミニマル)」。その代表を務める山下貴嗣(やましたたかつぐ)さんにMinimalの掲げるビジョンや、内需の落ち込む日本の未来を伺いました。そこで出てきたキーワードが「専門店化」。どのようなブランド戦略が日本に明るい未来をもたらしてくれるのでしょうか。

嗜好品としての第三のチョコレート

──Minimalのブレイクによって、「ビーン・トゥ・バー」という手法がチョコレート業界内でもかなり広まってきたと思います。今後チョコレート業界では、「ビーン・トゥ・バー」の手法は主流となっていくのでしょうか?「ビーン・トゥ・バー」ブームはいったん落ち着いて、現在はひとつのカテゴリーとして定着しつつある段階にきていると思っています。豆の買い付けから加工までを一気通貫で行うこのスタイルは、決して効率が良いとは言えません。そのため業界の主流になっていくのは難しい、と僕は思っています。

──チョコレート業界のなかでの、一つの流行のようなもので、それもいまは落ち着いてきていると。そもそもですが、チョコレート業界の市場規模はどのくらいの大きさなのでしょうか?

チョコレート市場の規模はここ10年で伸びており、2000年代に4000億円台で推移していたものが2017年時点で5500億円近くになっています。日本ではお菓子カテゴリーのなかでも、和菓子を抜いてチョコレートが一番消費されていて、日本で一番売れているお菓子カテゴリーと言われているのです。

このように、チョコレートの市場規模は国内外問わず盛り上がりを見せているため、流行として落ち着きを見せたビーン・トゥ・バーの手法も、第三極として今後も存在し続けると思っています。これまでのチョコレートの世界は、数百円で買えるような安価なプロダクト、いわゆる「お菓子」と呼ばれるものと、ピエール・マルコリーニやジャンポールエヴァンのようなパティシエやショコラティエによる高級ブランドの大きく2つに分かれていました。そこに新たな選択肢として、ビーン・トゥ・バーが現れたわけです。

──ビーン・トゥ・バーのチョコレートは、安価なお菓子と高級品とは、どのような違いがあるのでしょうか?

僕のなかでのイメージしているのは、ワインのロマネ・コンティのようなチョコレートです。「今年はこの土地の農園で栽培した豆がおいしいから、100枚つくった板チョコにシリアルナンバーを振って1枚10万円で売る」というような、「クラフトする」ことに軸を置いたもの。素材寄りのつくり手にフォーカスが当たるような、新しいチョコレートの世界がこの先できてくるのではないかと思っています。

コンサル業界からチョコレート業界へ

──山下さんは現在の事業に携わる以前はコンサルティング会社に勤めていたとのことですが、チョコレート業界に飛び込んだのはどのような経緯だったのですか?新卒からずっとコンサルティング会社に勤めていたのですが、「ものづくりをしたい」という強い想いが生まれて、特に具体的な構想もないまま、30歳のときに思い切って脱サラしました。その後、いろいろな国に訪問するなどインプットを重ねるなかで、ビーン・トゥ・バーという手法とチョコレートに出会い、この会社を立ち上げました。

──チョコレートに注目したのはなぜですか?

一般的にチョコレートは、カカオ豆にさまざまな素材を「足し算」をすることでつくられています。例えばフランス料理が味を足し合わせていく足し算でつくっていく方法論が使われるように、チョコレートも西洋で育った文化であるためだと思います。一方で日本人に馴染みがある和食は「引き算」の文化を持つとよく言われています。この「引き算」という日本人に馴染みがあるコンセプトのもとで、チョコレートを再構築できれば非常に面白いと思いました。

そうです。これからの日本経済は、少子高齢化が進んで労働人口が減り、GDPが劇的に上がることはないと思っています。そのため、日本の内需は維持、もしくは減少していくと考えると、「外貨」を稼ぐ必要がある。しかし、インバウンドのみに頼るばかりでは心もとないため、日本の経済は衰退する一方だと思っています。だからこそ、日本人ならではの良さを活かして、日本にしかできない外貨の稼ぎ方をする必要があると思いました。

よく日本人は意見を「はっきり言えない」や「内向的である」と揶揄されますが、僕は全然そんなことはないと思っています。「空気を読むことのできる細やかさ」は日本人が持つ、素晴らしい力であり、クリエイティビティを発揮するのに適した民族だと感じています。こうした日本人の特性を活かしたものづくりで外貨を稼げるようになれば、職人の雇用が多く生まれていくし、日本にポジティブなアイデンティティが新たに形成されていく。そしてそれがさらなるブランディングにもつながっていくし、結果的にインバウンドに対しての新たな需要も生まれていくかもしれない。このように、日本人のきめ細やかさやクリエイティビティを軸にしたものづくりによって、日本経済に良い効果をもたらすことができるのではないかと思っています。

確かに、菓子職人が自身の店を持ち、経営者になるケースが多いこの業界では稀な考え方かもしれませんね。職人の方たちは、「自分たちのつくりたいものつくる」ことが原点だとするなら、僕たちは「日本人の特性を活かしたものづくりでイノベーションを起こす」という想いが原点です。その手段の一つとしてチョコレートをつくっているので、僕が目指しているビジョンは同業他社の方たちとは異なると思います。僕たちの意思決定の一番の指針は「チョコレートを新しくする」ということ。このシンプルな理念のもとで、「ビーン(カカオ豆)」、「トゥ(製造)」、「バー(商品)」それぞれのポイントで掲げているビジョンがあります。

まず一番上流の部分の「ビーン(カカオ豆)」では、生産者との関係を新しくしようと試みています。チョコレートの原材料であるカカオ豆は、その生産者に価格の決定権がなくフェアトレードが行われていないという問題があるんです。

──チョコレートの原材料であるカカオの多くは、発展途上国との取引が主になっているとお聞きしました。

そうなんです。フェアトレードが行われない原因にはカカオ栽培初期の価格設定が奴隷の労働力による農園運営に基づいていたことなど多くあります。「ビーン(カカオ豆)」の部分で目指す、新しくしていきたいと思っているのはこのような農園との適正な関係です。僕たちは生産者に価格の決定権を戻して、質の高いカカオ豆を農園の方たちと一緒につくっていくことを目指しています。

これは、僕たちが「引き算」の考え方のもとで、素材であるカカオが持つ、本来の良さを引き出すことを目指しているから。そのために既存のチョコレートでは使われない発想や器具、レシピを用いて、チョコレートの新しい食感や香りを提案しています。

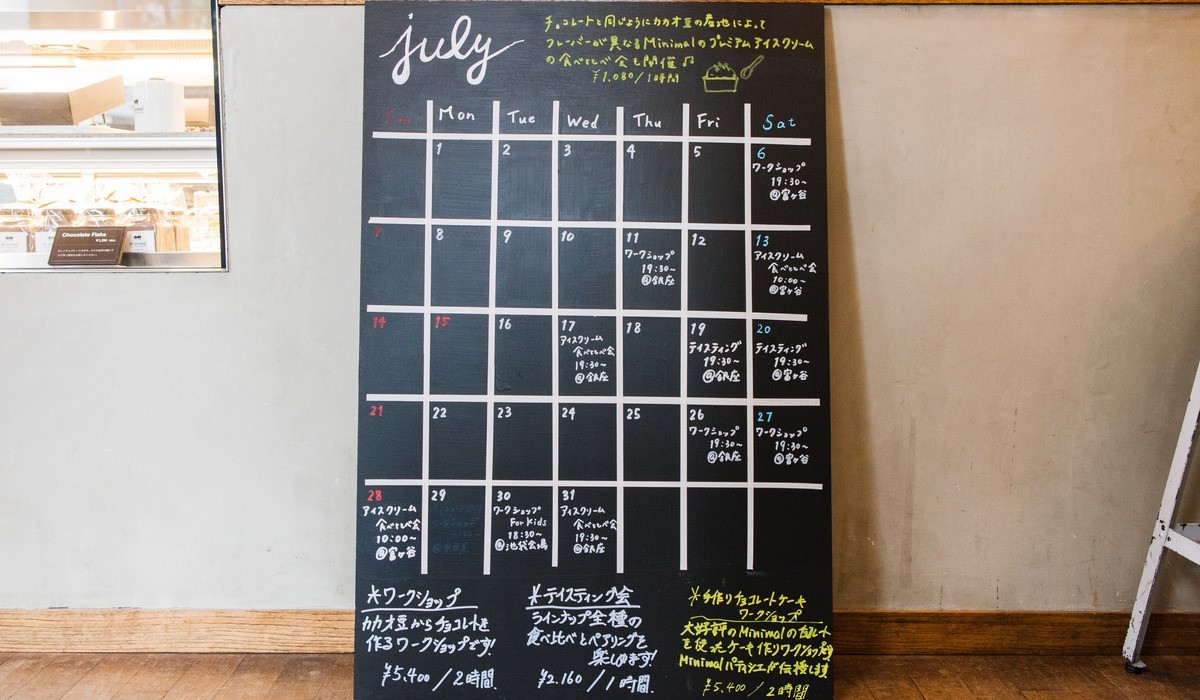

最後の「バー(商品)」の部分で目指すのは、お客さまとチョコレートの新しい関係の構築です。お菓子でも高級ブランドでもない、嗜好品としての第三極のクラフトチョコレート。そうなるために、Minimalでは創業時からイベントやワークショップを毎月欠かさず開催し、Minimalの「ファンづくり」に注力しているんです。

市場は専門店化が進む

──Minimalではかなりの頻度でイベントやワークショップを開催していますよね。なぜそこまでファンづくりに注力しているのでしょうか?これからの時代は小さなコミュニティが増えて、それらがディープになっていく「市場の専門店化」が進んでいくと考えているためです。現代では誰でも自由に情報を得る手段が増えて、テレビの力も絶対的ではなくなった。隣人とは違う、自分の趣向を反映した情報だけを取得することも容易です。つまり、「情報の画一性」がなくなりつつあるのです。

情報の画一性がなくなることでなにが生じるかというと、大きな流行やブームが起きにくくなります。これまでは、ショートケーキやチョコレートケーキ、プリンなど豊富な種類を取り揃える、「総合デパート型の市場」が従来では店舗側にとっても最良の形でしたし、消費者もそこに行くしか選択肢がなかった。しかし、得られる情報が増えて、画一性が失われると、同じ趣向を持つ者同士でコミュニティをつくれるようになるのです。

──確かに、インフルエンサーが持つSNS上のフォロワーも、ある特定のレイヤーばかりで、そのほかのレイヤーの認知度が極端に低い、などのようなことも見受けられますよね。

ブランドというものもそれと同様で、これからの時代で最適なブランドとなるのは、「1万人のお客さまに1回買ってもらうブランド」ではなく、「100人のお客さまに100回買ってもらえるブランド」だと僕は考えています。流行ができにくく、コミュニティが小さくディープになる時代だから、分母を増やすよりも自分たちに熱狂してくれるファンを増やす。お菓子業界に限らず、専門店化の波はどの業界にも押し寄せている。ブランドがこの先も生き残っていくためには、自分たちのファンをつくることは欠かせない要素だと思いますね。

7月のイベント予定カレンダー。Minimalでは7月だけで11回もイベントを開催した。

──趣味趣向が多様化し、専門店化が進む時代だからこそ、しっかりと根を張って長く応援してくれるファンをつくることが大事になるというわけですね。

そういう時代だから、僕たちのようなチョコレート屋が成り立っているとも思います。テレビの情報だけが絶対的だった時代だと、お菓子業界での経験ゼロの素人がやっているチョコレート屋に行くわけがありませんから(笑)。

また、僕はよくお店で働いている菓子職人の子たちには、「自分の周りにあることでなんでもいいから、10人中1位になれるような技術を身に着けなさい」とよく言っています。職人の子たちは、自分のなかの好きを突き詰めて、ものづくりをやっています。ただ、それ以外の領域への視野が狭くなりがちなんです。だから、そこに加えて簡単にでも、異なる領域の技術を身につければ、普通の職人よりも稀有な職人になれる。たとえ「Excelで在庫管理ができる」のような簡単なことでも、それができないほかの職人よりも希少な人材になれますから。

──複数の領域の見識をかけ合わせることで、オンリーワンの人材になれると。

僕自身も特別な能力を持たない凡人ですけど、「コンサルティングの経験」×「チョコレート」×「日本人」であることを組み合わせることで、いまのMinimalを組み上げたように、「誰にも負けないなにか」を手に入れることができるはずです。価値観が多様化して、あらゆる専門店が登場するということは、いろいろな人にとってスターになれるチャンスがあるということなのです。だからとても面白い時代ですよ。

──市場の専門店化が進むなか、ブランドはどうあるべきなのか。Minimalでの取り組みも交えながら多くのヒントを教えていただきました。山下さんが目指す、「Minimalを中心とした日本発のブランドのコングロマリット化」に向けて今後どのような動きをしていくのかも目が離せません。お話いただき、ありがとうございました!