既知の領域と未知の領域があれば、迷わず後者へ飛び込みます MICIN 取締役CTO 巣籠悠輔さん

東京大学在学中に、ディープラーニング研究の第一人者である松尾豊氏のもと研究を進める一方で、キュレーションメディア「Gunosy」や日本初のクラウドファンディンドサイト「Readyfor」 の創業メンバーとして、エンジニアリングやデザインを担当していた巣籠さん。東京大学大学院を修了後は、電通にてデジタルクリエイティブの企画・制作に従事し、さらに次のステップとしてGoogleニューヨーク支社での勤務を経て、スマホのオンライン診療を通じた医療情報をデータ化事業を展開する株式会社MICINを共同創業しました。同社では、人工知能や機械学習を活用することで、熟練医師の技など“暗黙知”の見える化を進めています。この輝かしい経歴に恐れながら取材に赴いたのですが、現れたのは柔和な笑顔の好青年。しかし、話を掘り下げてみると、自分に足りないものをひたすら埋めていくストイックな一面が垣間見れました。彼のキャリアの変遷をひも解きながら、我々が自らを成長させるにはどうしたらいいか方法を探していきます。

──きらびやかな経歴をお持ちですが、はじめに大学時代から順を追ってお話を伺っていきたいです。

そんなすごいことをやっていたわけではなく、大学生のときは、アルペンスキー部に所属していました。当時、部のホームページがすごくダサくて。ちょうどそのとき、怪我をして練習や大会に出られなくなってしまったんです。それで時間もできたので、Web制作の勉強をしてみるかと。そこから、Webってすごく面白いなと思い、どんどんハマっていきました。それがきっかけですね。

──そんなきっかけだったのですね。そこから人工知能(AI)で有名な松尾研究室に所属したんですよね? Web制作とは違う気がするのですが。

今でこそ松尾先生はAI研究で有名ですが、当時はWeb工学や機械学習の分野に特化していました。研究室の配属を決めたときは「プログラミングをする研究室」くらいにしか思ってなくて(笑)。Webサイトの構築とかもっとうまくなれるかな、みたいな気持ちで研究室に入ったら、どっぷり機械学習で、最初は結構大変でした(笑)。

でも、機械学習を勉強していくのはすごく楽しかったです。それまでは金融工学とか経済学の勉強をしていたので、「新しい領域」に挑戦しているといった感じで。研究室での活動の傍ら、米良はるかさんに声をかけてもらって、クラウドファンディングサービス「Readyfor」を立ち上げました。また大学院のときには、関喜史さんや吉田宏司さんが松尾研の同期で、あと福島良典さんも研究室に入り浸っていたので、この3人とキュレーションメディア「Gunosy」を開発しました。

「巣籠」の名を残したい

──すごいですね、2つとも世の中に定着したサービスに、スタートアップ時から関わっているなんて。そこから、Gunosyには残らず電通に入社したんですよね。しかもエンジニアではなくプランナーとして。それはどうしてですか?実は僕だけではなくて、Gunosyの創業メンバーの4人とも就活はしていました。そして皆、IT企業から内定をもらっていたのですが、結局3人はGunosyに残りました。けど僕は一度アイデア力を鍛えたかったんです。だから一度修行として、電通に入社しました。

──なぜアイデア力を鍛えたいと?

GunosyやReadyforの開発以外にも、週末にはくだらないWebサイトを個人的につくっていたのですが、それもアイデアがどんどん尽きてしまって。だからアイデア力を鍛えたいなと。「作品」を残したいっていうのをずっと強く思っていました。唐突ですが、「巣籠」という名前ってすごく珍しいじゃないですか。

──確かにあまり聞かないですね。人口も少なそうですね。

全国に100人くらいしかいないんですよ。だからこそ、その名前を残したいって思いが大学時代ぐらいからずっとありました。レストランの予約するとき、電話口で「すごもり?」って必ず聞き返されるんですよ。それがすごく嫌で! 毎回これが繰り返されるので、世の中にもっと「巣籠」という名前を知れ渡らせるぞと決心して。きっかけはこんな小さなことだったのですが、今でも「巣籠」という名前を世に残す活動をしています(笑)。

──すごい個人的な野望ですね(笑)。ひとつ気になったのが、電通ではなくWebサービスを立ち上げて名を残すという方法もあったと思うのですが、なぜ電通を選んだのですか?

やっぱり形に残す力は電通が圧倒的にすごいなと思ったので。そして、「サービス」をつくるというよりも「作品」、見た目の良いものをつくりたいというのがありました。もちろん、サービスの見た目のデザインも大事ですけど、それはどうしてもエンジニア寄りになってしまう。エンジニアの道へ進んで、自分のいま持っているスキルでなんとかできてしまう場所と、自分がまだなにも持ってなくて太刀打ちできない未知の場所、この2つがあったとすると、未知の場所へ飛び込んでいきたいなと。

──他のインタビュー記事を拝見していても感じたのですが、自分にないものを勉強するのが好きなのですね。

そうですね。基本的にそういう道を選んじゃいますね。自分の苦手なことばかりをやっています。そんな性格なんです(笑)。自分に足りないものを埋めていくのが気持ちいのかもしれませんね。ふと、昔のことを振り返ったときに、「あ、これができるようになった」と感じる瞬間が嬉しいのです。もちろん、「これはさすがにできないかも?」と不安に感じることもあるのですが、そういうときも1カ月前の自分と比較してみると、少しだけでも「これはできるようになった!」と領域が広がっているものです。そうやって自信をつけています。

元々そういう性格なのでしょうね。大学受験のときに、理科と英語が得意だったのですよ。でもそれだけじゃ嫌だなと思って。そこから国語の勉強をしまして、そうしたら気がつけば国語の成績が一番になっていました(笑)。

──普通だったら一点突破で「得意の領域を強めていこう!」みたいな考えになりがちですけど。

苦手なことばかりやっていても、それはそれで成長も止まってしまいますし、バランスも大事です。ただ、止まってしまうと「名前を残す」という一番の目標にも届かなくなってしまうので。芸能人やタレントみたいに、固有名詞として残ればなと。

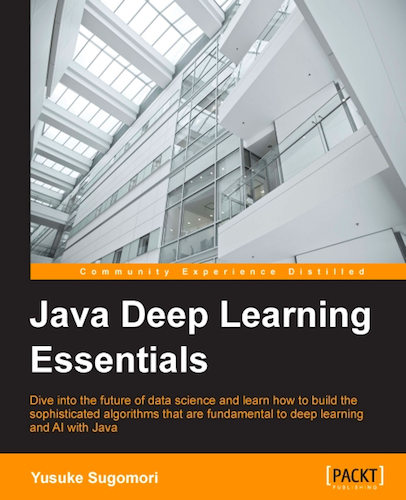

──その第一歩として、書籍の出版も?

まさしくそうですね。書籍を出すと国会図書館に必ずアーカイブされるので、一生「巣籠」の名前は残ります。そういう意味で1つ目標はクリアしたかなと(笑)。

──確かに(笑)。それで実際に電通で働いてみて、いかがでしたか?

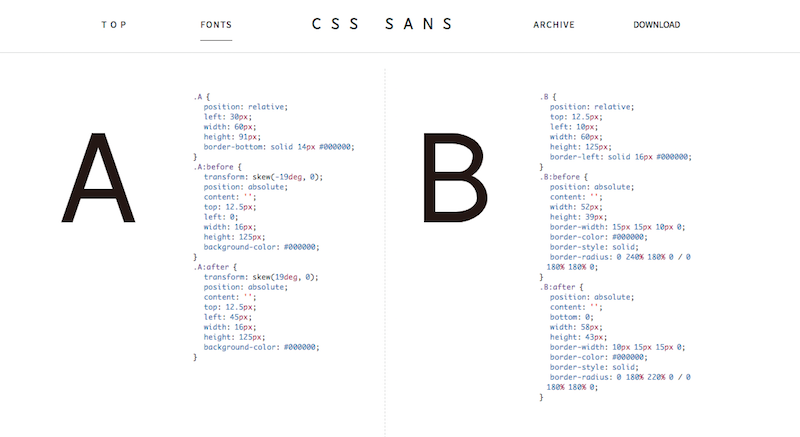

とても楽しかったですよ。デザイン、企画力のすごい先輩社員の方がたくさんいて、多くのことを学びました。たとえば、「CSS SANS」というサイトを個人的に制作したのですが、これはプログラミング言語のCSSで自動的にフォントをつくっていくものです。電通に入社したからこそ思いついたアイデアというか、入社する前はフォントに着目するなんて発想はなかったので。このサイトが世界的にも注目を浴びて、そのときに「自分はもしかして面白いことを考えられるようになったのかもしれない」と思えるようになりました。そんな中で、Googleへ出向のお話をいただきました。

プログラミング言語のCSSで自動的にフォントをつくるWebサイト「CSS SANS」

そうです。そこでも電通時代と同様にクライアントに対して面白い企画を考えるプランナー業務をしていました。ちょうどその頃、書籍も執筆していたので大変でした。そして、ニューヨーク滞在時に、MICINの共同創業者と出会いました。

2016年3月に発刊された巣籠さん初めての書籍『JAVA DEEP LEARNING ESSENTIALS』

未知の領域へ挑戦

──一緒に起業しようと思った理由はなんなのでしょうか?電通とGoogleの業務が少しルーティンワークのようになってきていて、新しいことに挑戦したいと思っていたときに、ちょうどこの出会いがあったんです。タイミングも良かったので次のステップに進もうと。それともうひとつ、理由があって。すごくどうでもいい話なんですけど、手相を信じているんです。

──これはまたスピリチュアルな理由ですね。

手相ってずっと同じではなく、結構変わるんです。で、ちょうど今の会社のメンバーと出会ったときに最強の手相と呼ばれる「スター線」が表れました。

──よく芸能人とかにある手相ですよね?

そうです、そうです! それが彼と一緒にやると決めてから、その手相がでてきたので、「やっぱり自分の決断は正しかったのだな」と思えたんです。今もまだこの手相が残っているので、きっと大丈夫だと思っています。別に手相に限らずなんでもいいのですが、心の拠り所をどこかに用意しておくと安心感が得られます。

──確かにそのとおりですね。手相は余談的に信じている話かと思うのですが、医療分野が熱いと思った要因はなんなのでしょうか?

創業は2016年だったのですが、その頃、巷はフィンテックばかりでした。実は学生時代にインターンで証券会社のトレーダーをしていたこともあり金融の知識はある程度持っていました。でもさきほどお伝えしたとおり、自分ができることにアプローチしても面白くない。できない分野に挑戦したい。そのような中で医療はテクノロジーが入る兆しがまだなくて。でも、もう少し便利になってもいいのにと思うケースが多々ありました。病院は全然電子化されていない。けれど生活にはとても密着している。これはダメじゃないかって。医療分野はこれまで縁がなく、けど課題もたくさんあったので、挑戦する意欲が湧きました。

プロダクトアウトではなくマーケットイン

──そういう経緯だったんですね。ちなみに現在は電通のときのようなプランナーではなく、エンジニアでいらっしゃいますよね?いまはエンジニアに戻りました。

──プランナーを経験し、エンジニアに戻って、どうでしょうか?

世の中の反応を予想できるようになったことがプランナーを経験して良かったことですね。事業なりサービスなりを始めるときに、これは流行りそうとか、これは流行らなそうといった勘が養われました。

──それはエンジニアだけの経験だと難しいことなのでしょうか?

難しいと思います。電通時代にすごく苦労したのが、技術的にモノを考える癖がついてしまっていて。技術的にはこうすれば面白いとか、ギミックはこの技術でなければ意味がないとか。でもこういうのって世の人からすればどうでも良くて、つまらないことだったりする。そういう狭い考えに気が付いたのは大きな進歩だと思っています。プランナーを経験していると、デザインやサービスをユーザー目線で考えることができるようになるので視野が広がる。こういう設計にすると、ユーザーはこのような動きをとるといったことがわかる。つまり、より良いUIやUXのデザインを考えられる人になれるのではないでしょうか。

──確かにUI・UX視点はプランナーだからこそかもしれないですね。最後に今後の挑戦していきたい「未開の地」について伺っていきたいです。

医療分野はまだまだ、やれるところはあります。そこを引き続き開拓していきたいです。またそれ以外では、いままでITと無縁だった領域に興味があります。たとえば、子どもの教育、特に女子の教育に興味があります。理系の女性って少ないなと、ずっと疑問に思っていて。どうしてなのか? もしかして幼少期の教育で無意識にバイアスがかかっているのでは? たとえば子どもの玩具と言えば、男の子はミニカー、女の子は人形遊びだったりする。そういうことに違和感があって。このため、男女の垣根を壊して、自由にITを学べるような環境を整えていきたいです。

──女性のエンジニアが増えることで、新たな視点で新しいサービスも開発されそうですね。医療分野だけでなく教育分野でも巣籠さんの今後の活躍楽しみにしています!