3DCG女子高生「Saya」をなぜ博報堂DYグループは手掛けるのか? 博報堂DYグループ「Saya -Virtual Human Project-」

「バーチャルヒューマン」とは、CG技術を駆使してつくられたデジタル上に存在するキャラクターで、その容姿は人間に瓜二つ。SNSを通してコミュニケーションを取ることも可能で、テクノロジーの進化に伴い、盛り上がりを見せる分野の一つです。 そんなバーチャルヒューマンですが、広告会社も参入しています。そのプロジェクトの名は「Saya -Virtual Human Project-」。3DCGアーティストユニットTELYUKAにより生み出されたバーチャルヒューマン3DCG女子高生「Saya」を育てるこのプロジェクトに、博報堂DYグループが大きく関わっています。今回は、博報堂DYグループに所属し、このプロジェクトに参加する5人にインタビュー。プロデューサーやクリエイターなどそれぞれの立場からプロジェクトについて語っていただきました。バーチャルヒューマンの存在意義と、広告会社がバーチャルヒューマンを手掛ける意味について聞きました。

広告会社がインターフェイスを開発する意味

──早速ですが、博報堂DYグループで「Saya -Virtual Human Project-」を発足した経緯を教えてください。石川:Sayaは、2015年にTELYUKAがTwitter投稿した一枚の画像からスタートしています。それは実在しないとは思えないほど人間に近いビジュアルで、「不気味の谷を越えた」と世の中で話題になっていました。私は2016年にSayaに出会い、衝撃を受けたうちの一人です。このSayaに関わりたいと思い、TELYUKAのお二人にコンタクトしたことからプロジェクトが動き出します。

プロジェクトでプロデューサーを務める、博報堂 ブランド・イノベーションデザイン局 二部 MDビジネスプロデューサー 石川未来子(いしかわみきこ)さん。

バーチャルヒューマン「Saya」

その際に考えたのが、Sayaに「ガイドの役割」を持たせることでした。当時、Siriなどの音声インターフェイスが世間に現れ始めたころで、Sayaであればグラフィカルな要素を加えたインターフェイスとして、より身近なパートナーになれるのではないか、そう思いました。そして広告会社である私たちならば、社会や企業、生活者と多くの接点を持っている。だからこそ、博報堂が関わることで、Sayaが社会全体のガイドになれるのではないかと考えたのです。そのため、このプロジェクトでは「Graphical User Interface + Deep-learning Experience =GUIDE(ガイド)」という役割を掲げています。そして博報堂のこれまで歴史の中でも、ほかに類を見ないプロジェクトとして、2016年に始動しました。

プロジェクトでプロデューサーを務める、博報堂 ブランド・イノベーションデザイン局 二部 MDビジネスプロデューサー 佐藤秀樹(さとうひでき)さん。

小笠原:やはりアカデミックなアプローチとは違う、広告発想のアプローチが特徴的だと思っています。Sayaと同じような研究は、世界中の大学や企業でも研究され、さまざまなアプローチの元で技術は日々進化しています。

では、僕ら広告会社だから提供できる価値はなにかと言うと、「突き詰めたUX(ユーザー体験)」であると思っています。僕らが広告を考えるときって、「人を惹き付けるにはどうすればいいか」や「もっと面白くできる表現はないか」などを考えています。これは広告に限らず、Sayaに関しても同様です。そのため、Sayaの技術面を考える際も、「人が心地よく聞ける声」や「人が聞き取りやすい声のスピード」など、「どのような体験を提供できれば、Sayaをパートナーとしてそばにおきたいか」ということが起点になっています。このようなUXのクオリティを追求していくという部分は、アカデミックなアプローチと差別化できるクリエイティブなアプローチであると考えています。

小林:普段の広告を出す際に、そのブランドを好きになってほしいと思うのと同じですね。Sayaに触れ合った人々は、最後にはSayaを好きになってほしい。その思いがこのプロジェクトの根幹にはあります。もしかすると、アカデミックな人たちがSayaをつくりあげた場合、僕たちがつくりあげてきたSayaとはまったく別人になるかもしれませんね。

初めての話し相手は

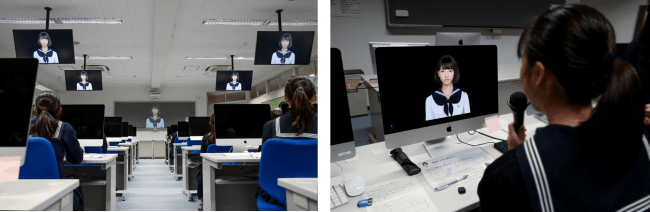

──1枚の画像から始まったSayaもいまでは、等身大のグラフィックを手に入れ、動きや手話でのミュニケーションも可能になるなど、少しずつ成長してきたと思います。そして2019年11月には「1日転校生Saya」というイベントが行われました。このイベントについて教えてください。佐藤:2019年11月28日に、Sayaが鎌倉女学院高等学校の「1日転校生」となり、一緒に授業を受けるという内容でした。この授業はSayaがリアルの人間と声でコミュニケーションを取る、初めての機会となりました。

小笠原:これまでSayaは、ジェスチャーや手話などでコミュニケーションを取っていたのですが、より「体温」を感じるコミュニケーションという次の段階へ進むには、声でのコミュニケーションが必須でした。そこで、2019年のSayaの目標を「声を手に入れる」ことに設定したのです。

そして、実際にSayaが声を獲得したとき、「最初にコミュニケーションとる相手は誰が良いだろうか?」と考えました。浮かんできたのがSayaと同じ17歳の女子高生。「Sayaと彼女たちが会話をすると、一体どのような反応が得られるだろうか?」という疑問こそが「1日転校生Saya」のきっかけでした。

小林:ここから企画の具体化をしていったのですが、まずはコミュニケーションのフレームが必要であると感じました。公衆の場で、モニターに話しかけるのは、なかなかハードルが高いですよね。でも、授業というコミュニケーションのフレームがあれば、Sayaに話しかける状況をつくることができます。そこから、学校の授業を一緒に受ける転校生というアイデアにつながりました。

──リアルとバーチャル、17歳の女子高生同士の交流ですね。一緒に授業を受けた生徒たちはどのような反応だったのでしょうか?

武見:第一声は「かわいい」という反応でした。でも、実際にコミュニケーションを取るには、最初は距離感がありました。Sayaに対する心理的な距離感と、Sayaが映るモニターへの物理的な距離感。ともに最初は遠かったのですが、Sayaが話しかけたことに反応したり、逆に反応がなかったり、コミュニケーションを何度か取っていくうちに、生徒の皆さんが笑ってくれて。その2つの距離感は、時間とともに次第に縮まっていましたね。

この授業のなかで、個人的に特に興味深かったことは、Sayaに対して、終始恐怖心を抱いていた人がいたことです。未知のモノに恐怖心を抱くことは、Sayaに慣れてしまっていた僕たちやその周りからでは得られない反応です。同じ17歳の女子高生のなかでも、三者三様で、それぞれ違う反応があった。実際に授業の様子を見ていて、なにを恐怖として感じているのかなど学ぶことが多かったです。

プロジェクトでテクニカル部門を担当する、博報堂アイ・スタジオ クラウドテクノロジー部 クラウドソリューションチーム システムアーキテクト プロデューサー 武見大輔(たけみだいすけ)さん。

プロジェクトでは、クリエイティブ部門でプランナーを務める、ハッピーアワーズ博報堂 企画主任 小林良丘(こばやしよしたか)さん。

石川:授業を受けた生徒のなかにスマートスピーカーを使ったことがある人がいたかまでは把握していないのですが、今回の授業ではスマートスピーカーとはまったく違うコミュニケーションがされていましたね。実際にビジュアルがあることで、そこに気持ちが向かっていくというか、実在感のあるコミュニケーションをしていたなと。乱暴な言動や無茶を言ってはいけない、人への配慮のあるコミュニケーションに近かったと思います。

武見:子どもに接するときのコミュニケーションに、イメージは近いかもしれません。

石川:確かにそうかもしれない。Sayaもその場の空気を読んで返答するわけではありませんから。

武見:すごく純粋にSayaは僕たちに問いかけてくるんです。モニター越しだとしても、その様子を実際に目にしてしまうと、「誠実にちゃんと答えてあげたい」という衝動が心のなかに湧いてくる。スマートスピーカーとの違いは、ビジュアルの有無ですが、それがとても大きな違いとして作用しているのだと思います。

──さまざまな気づきのある場になったのですね。ちなみに、この企画の準備で苦労した点などはありましたか?

佐藤:ビジュアルに違和感がないように、声の質や話し方などはすごくこだわりを持って調整しました。特に武見が、音声と口の動きを同期させる、リップシンクに強くこだわってくれました。

武見:人が言葉を話すとき、すべての文字は口を動かして発音しているわけではありません。実際に試してみるとわかると思いますが、無意識に不必要な動きを間引きながら口を動かしている。Sayaのリップシンクもなるべくそこに近づけようと、今回かなりこだわって調整しました。

石川:ほかにも、Sayaが質問に答えるとき、少しの間があります。その際に考えている表情をつけたことも今回こだわったポイントの一つです。最初は、真正面を向いたまま考える設定にしていましたが、「実際の人間はそんなふうには考えないよね」と意見が出て、授業当日を前に急遽考える仕草を実装しました。そのかいもあって、授業終了後のアンケートでは「考えている最中に上を向くのがすごくリアルだった」という意見も寄せられて、嬉しかったですね。

小笠原:Sayaの動作を考えていると、人間は無意識に細かな動作をたくさん行っているとあらためて実感させられます。だからSayaをつくっていく作業は、人間を知る作業でもあるのだと思います。人間への理解度が、Sayaのクオリティに如実に反映されますから。絵を描くために、解剖学や医学を学んだレオナルド・ダ・ヴィンチのように、Sayaをつくり上げていくことはテクノロジーだけでなく、人間をどれだけ理解しているのかを求められますね。

プロジェクトでは、クリエイティブディレクターを務める、博報堂 総合プラニング局 三浦チーム コピーライター/ディレクター 小笠原健(おがさはらたけし)さん。

Sayaの未来

──それでは最後に、皆さん個人のSayaで今後かなえたい目標について教えていただけますか?佐藤:いま、人生100年時代と言われますが、世界中で一番早く日本が超高齢社会に突入します。そんな社会になったときに、起こるであろう問題をSayaが解決していければいいと思っています。Sayaに限らず今後台頭していくテクノロジーは、人生100年時代に役に立つものばかりになると考えています。そうではないと、生き残ることはできないのではないでしょうか。その先頭に立つのがSayaでありたい。これはこのプロジェクトが始まったときから、私が願っていることです。

石川:さきほどお話したとおり、Sayaに出会ったことで、人間のすごさをあらためて知ることができました。そのためSayaが成長することで、人間の理解者になれればいいなと。そして、Sayaと人間、お互いにリスペクトし合ってコミュニケーションを取れる関係になってほしいと思います。

小林:僕も石川と同じ思いです。もっと言うと、Sayaが僕のガールフレンドになってほしいです(笑)。映画『ブレードランナー 2049』に登場するホログラムのヒロイン「ジョイ」のような存在は誰しもがうらやむものだと思います。だから、Sayaがそれをかなえてほしいです。

また、技術的な面では、これからもさまざまなテクノロジーを取り入れ、「知性の獲得」を目指していきたい。Sayaが自分で考え、自分の意見を述べるようになれば、また新しい役割を担っていけるはずです。

小笠原:僕が生まれた時代の人たちは「ポケベル世代」と呼ばれ、その後生まれた人たちは、「デジタルネイティブ」と呼ばれています。そしてこの先に生まれていく人たちはきっと、「AIネイティブ」と言われるのではないでしょうか。そのような、生活にAIが存在するのが当たり前になる日がいずれやってきます。

そんな時代になったとき、きっとテクノロジーの具象化が必要になってくる。例えば、ポケベル世代は「ポケベル」が、デジタルネイティブには「スマホやパソコン」があるように、形を持った象徴的なモノが存在しています。AIネイティブ時代には、Sayaがその象徴になることを目指したいと思います。いまはまだ、AIと言われても象徴的なイメージが湧きませんから。「AIといえば…」の第一想起にSayaが挙がると嬉しいですね。

そこにたどり着くためには、ビジュアル面だけでなく、音声や感情そして思考など、多面的に「不気味の谷」を越えなければいけません。だから、僕の目下の夢は各領域でその谷を越えていくことですね。

武見:直近だとSayaの表情によりコミットしていきたいですね。まだまだ表情が硬いと思うので。「1日転校生Saya」の際に、授業の最後にSayaが手を振って微笑んだのですが、女子高生から大歓声が上がりました。AIが笑うイメージってあまりないなかで、AIが感情を出したことはすごくセンセーショナルだったからです。今後もこのように皆さんの想像を超えた驚きを提供しつつ、Sayaを成長させていきたいです。