新たなカオスを求めて。メルカリBizDevからBCG Digital Venturesへ飛び込んだ訳 BCG Digital Ventures Venture Architect Director 小野直人さん

NTT docomoに新卒入社し、海外携帯キャリアとのアライアンスなどを手がけた後、Amazon JapanにてPdMとして学生向けPrimeサービスPrime Studentの立ち上げなどに携わってきた小野直人(おのなおと)さん。2014年からは創業期のメルカリに参画し、事業開発の責任者として外部パートナー企業との提携や協業プロジェクトを管掌、物流サービスであるメルカリ便シリーズや、後にメルペイと発展していく決済系サービスなど、プロダクトと事業の成長を担ってきました。

そんな小野さんは、2019年末にメルカリを退職。現在は経営コンサルティングファームのボストン コンサルティング グループ(以下、BCG)が新組織として設立したBCG Digital Ventures (以下、BCGDV)にて、大企業との新規事業の創造に取り組まれています。今回は小野さんが同社を新天地に選んだ理由と、近年注目されるDXのあり方について、リモート取材でお伺いしました。

そんな小野さんは、2019年末にメルカリを退職。現在は経営コンサルティングファームのボストン コンサルティング グループ(以下、BCG)が新組織として設立したBCG Digital Ventures (以下、BCGDV)にて、大企業との新規事業の創造に取り組まれています。今回は小野さんが同社を新天地に選んだ理由と、近年注目されるDXのあり方について、リモート取材でお伺いしました。

新たなカオスとチャレンジを求めて

──小野さんはメルカリの事業開発マネージャーとして、創業期のサービス育成に取り組んできたとお聞きしています。その後2020年1月に、どうしてBCGDVへジョインしたのですか?いろいろとあるのですが、端的に言うと会社が成長し次のステージへ進んでいくなかでの環境変化とそのなかでの自分自身の価値変容が理由です。私が入社した当初のメルカリは、社員数も50人ほどの小規模な会社でした。そのなかで事業開発部の責任者として、0から事業育成に取り組んできました。ありがたいことに、現在「メルカリ」はフリマアプリとしてトップシェアを獲得し、会社の規模も大きく成長しています。

私のメルカリでのミッションは、外部企業とアライアンスやパートナーシップを結び、社内のアセットだけでは実現できないサービスを創り出していくことでした。「メルカリ」というプロダクトをさらに強化すべく、物流や金融業界のパートナー企業との交渉からプロダクトマネジメントまでを管掌させていただきました。

一方で、会社が大きくなってくると事業開発への取り組み方は変化してきます。単純に難易度が下がるというものでもありませんが、自社の知名度と実績、信頼度が積み上がることで対外的な交渉は容易になっていきます。ただそれは、既に大企業経験を持っており、より難易度の高い事業開発にやりがいを感じていた私にとっては、以前のようなカオスの中での意思決定と推進というチャレンジングな状態が失われていることでもありました。メルカリが成長のために新たなフェーズに突入していくなかで、私自身も新たな成長のために、違う角度から険しくとも新しい山に挑みたいという気持ちが心のなかに生まれてきたのです。

──新しい挑戦先として、BCGDVを選んだのはなぜだったのでしょう?

自分のこれまでのキャリアを振り返ったとき、スタートアップと大企業の間に立ち、結節点としてイノベーションを起こしていくことが自分の役割でした。この経験を活かせる、よりカオスな場所を探していたとき、偶然にもBCGDVに勤めていた知人と再会しました。そこで会社の紹介をしてもらったことがBCGDVと出会ったきっかけでした。

BCGDVの特徴は、「ビジネスデザインファーム」の機能と、「ベンチャーキャピタル」の機能を兼ね備えていることにあります。一般的なコンサルティング企業の場合、取引先企業を「クライアント」と呼びますが、当社では「コーポレートパートナー」と呼び、企業と対等な立場で事業開発を行っています。さらに、必要に応じて企業間でジョイント・ベンチャーを立ち上げ、BCGDVから資金や人材を投入することもあります。通常の戦略コンサルティング企業が行う「戦略」や「実行支援」だけでなく、その先の「事業運営」まで手がけられるという、ほかにはない組織です。

──「DXを推進する」という言葉はコロナ禍になり、より一層耳にする機会が増えてきた言葉だと思います。小野さん自身は「DXを推進する」とは一体なにをすべきことであると考えていますか?

DXという言葉はバズワードの感もありますし、正直とても取り扱いの難しい言葉だなと思っています。その理由は一口にDXと言っても、その定義がとても広く、企業や人によっても解釈が異なることもあり、推進のための統一的な議論を生みにくいからです。例えば、現在BCGDVで担当する非デジタル企業のDX案件と前職のメルカリでのDX案件。前者では非デジタルをデジタルに置き換えていくことがDXを推進していると言えます。一方で、メルカリはそもそもデジタルネイティブの企業として生まれました。そのため、アナログをデジタルに置き換えることよりも、いまあるテクノロジーよりもさらに高度なテクノロジーを活用してイノベーションを起こしていくことがDXの推進を指す、と言えるかもしれません。このようにDXという概念は立場によってかなり異なるのです。まずは自分たちの立ち位置がどこなのか。そこから目指す場所を決め、その距離を縮めていくことが大切だと思います。

──「非デジタル→デジタル」なのか、「デジタル→デジタル」か。一口に「DXを推進する」と言っても、確かにその状況次第で目指すものも手段も大きく異なりますね。

2018年12月に経済産業省が発表した「DX推進ガイドライン」というものがあります。このなかには、DXを推進するための経営のあり方や、基盤となるITシステムの構築について定義されており、DXが指し示す意味の範囲がとても広く明記されています。それ故に、このガイドラインは「壮大な理想解」になっているように思います。DXとは単なるITツールの導入ではなく、ビジネスモデルそのものの変革であり、そのために企業のカルチャーや組織構造の再構築まで行うというようなDXを推進することで得られるであろう最高の状態を明示している。

そしていま、新型コロナウイルスという外圧が強制的に作用しているのが2020年の現在です。それまであったはずの猶予が一気に詰められて、生きていくためにDXを推進せざるを得なくなった。在宅勤務やリモートで行っているこのインタビューなどのように、いま社会は間違いなく、ニューノーマルな形へと変化を遂げていますよね。そのニューノーマルの社会に適応するためにも、いまやるべきことをしっかりと見定めなければいけないですね。

DXが導く未来は

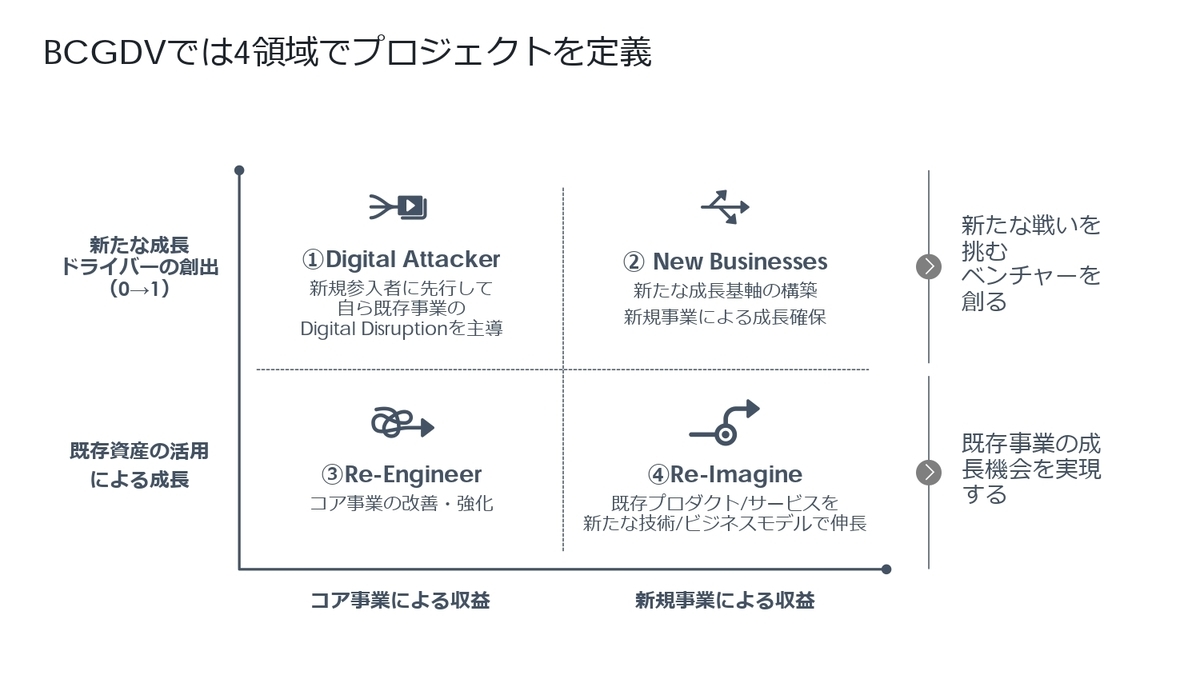

──前段落の「DXの意味は広い」ということを踏まえてお聞きします。具体的にBCGDVでは企業のDXを推進する案件を担当される際、どのようなアプローチをしているのでしょうか?当社では案件を担当する際、4つのタイプに分別しています。下記の図が当社の定義する新規事業プロジェクトのマトリクス図です。上軸は「0→1で新しいドライバーをつくるか」、「既存資産を活用するか」。そして横軸は「その企業のコアとなる事業による収益を目指すか」、それとも「新規事業をつくりそこからの収益を目指すか」。これらの組み合わせで区分けしています。

新規事業プロジェクトのマトリクス図。「①Digital Attacker」は、ITやデジタルを活用し、異業種のコア事業に攻め込む、あるいは自社のコア事業の収益構造を脅かすような革新的な変化を起こすことを目指す。例えば、「Uber Eatsが訪問の強みを生かしてクリーニング事業を始める」など。「②New Business」は、まったくの新規事業を創出し、新たな成長基盤の構築と事業成長を確保する。「③Re-Engineer」は、その会社がすでに行っているコア領域での事業をさらに伸ばしていく。「④Re-Image」は、既存のアセットを活用しながら、新規事業を創出するというもの。例えば「クリーニング屋が店舗網の強みを活かして、別の商品を販売する」など。

この4領域のなかで、BCGDVが支援するDX案件は「①Digital Attacker」「②New Business」「④Re-Image」といった、「新しいモノをつくりあげる」ということに重きを置いたものが中心となります。対して、一般的にDX推進の文脈で取り上げられることが多い「新たなITのツールやITシステムの導入」というのは「③Re-Engineer」に該当します。こちらも案件数としては多く、グループ会社のデジタルBCGと取り組むことが多いですね。この領域はパートナーとなる企業にとってもコア事業と既存資産がベースとなるため、イメージしやすい領域かと思います。

私がこのようなフローで仕事をするようになってから、DXを推進するために大切だと思うようになったのは、いかにして組織の構造に革新を起こしていくかです。これは当社の代表の平井も話していますが、日本の大企業によく見られる縦割りの組織体制では非常にイノベーションが起こしにくい。なぜなら大きな組織で多くの部署を構えるほど、それだけ社内調整に時間がかかるため、実際に変化が起きるのに時差が生じてしまうからです。それを解決するために平井が提案していることの1つが、「出島」をつくることです。組織のなかにCDO(Chief Digital Officer)とデジタル推進のための部署を設けるのではなく、組織の外にイノベーションを司る組織を新たにつくる。出島としてつくった組織を本体とはまったく異なるガバナンス体制で運営することで、出島が吸収したものを本体も吸収していく。そしてその出島づくりに経営者はコミットメントする。これが平井の話す、これから企業が目指すべき組織体制の1つです。

私自身も以前に所属した大企業において経験してきたことですが、売り上げや利益が高い企業であるほど、新規事業の売り上げは相対的に大きくは見えないことがあります。それ故に、「果たしてどこまで本気で取り組む価値があるのか?」という疑念が湧いてしまう。でもそれを育て上げた先に、その企業にとって新しいコアの事業になりえる可能性もある。それを考慮すると、新規事業やイノベーションに適した組織体制を展開する事が重要だと考えています。

そうです。新規事業を生み出すとき生き残るのは、100のうち3つ成功したら良いほうだと言われていますよね。それに非デジタル企業の場合、既存の体制のままDXを試みて新規事業を生み出そうとしても、実績がないため育てる方法がわからず、失敗してしまうケースが数多くあります。だからこそ、出島で吸収したものを記録し、ナレッジとして蓄積することが大切です。それはさながら、企業にとってのポートフォリオとなり、未来に活きていくはずです。

BCGDVではこのような形でDXの推進に取り組んでいます。先ほども話したとおり、DXの意味合いは企業の立ち位置によってさまざまですから、「自社にとってのDXとは一体なにか?」。このことをはっきりと定義して決めてあげることがとても大切ですね。

とはいえ、まだまだ国内の多くの企業ではDXの推進を始めたばかりです。それらが日本全体の変化として表れるのはまだまだ先になるでしょう。そのなかで、デジタルを前提とした事業を行ってきたDXネイティブの企業と、非デジタル企業。これらの企業間の関係の断絶は避けていかなければいけません。

この先の時代では、テクノロジーをよりうまく扱える企業のほうがビジネスにおける戦闘力が高いと言えるかもしれません。しかし、日本全体の生産性や税収が上がらなければ国そのものが沈んでしまう。それでは本末転倒です。過去には、インターネットが生まれIT革命が生じたとき、Amazonの登場により、小売市場にデジタルシフトが起こりました。その結果、既存のデジタル領域外の小売事業者たちは次々と駆逐されていきました。このような事態が起きる前に、日本の企業全体を変化させなくては、国そのものが沈んでしまう恐れがあるのです。私個人もこの事態を一番危惧しており、いかにDXの推進に対して危機感を持てるか。それがこの先の展開の命運を分けていくのではないかと考えています。

──DXが推進され、日本全体が活性化していく未来のためにも、いま必要なことを見極め、取り組むことが大切ですね。本日はお話いただき、ありがとうございました!