スポーツアナリストという職業の確立に奔走 日本スポーツアナリスト協会 代表理事 渡辺啓太さん

2014年に日本スポーツアナリスト協会(JSAA)協会を立ち上げ、代表理事を務める渡辺啓太(わたなべけいた)さん。自身も高校時代まではバレーボールプレーヤーでしたが、“野村監督のID野球”がきっかけでデータ分析に興味を持つようになりました。バレーボールにも分析のメソッドを取り入れるべく専修大学のネットワーク情報学部へ進学し、情報技術やデータ解析を勉強していた渡辺さんは、2004年に全日本女子バレーボールチームのアナリストに抜擢されます。これを契機に、柳本晶一監督・眞鍋政義監督の右腕として、数多くの国際大会で情報戦略活動を担当し、女子チームのロンドンオリンピック銅メダル獲得に貢献しました。当時の日本では、まだ珍しかったスポーツアナリストという職業。国際大会会場の観客席で他国のアナリストの様子を後ろからのぞき見ながら独学で学ぶしかなかったといいます。時代の先頭を走り続ける渡辺さんにお話を伺いました。

──スポーツの分野でのデータ分析は日本でも一般的になってきましたが、渡辺さんの考えるスポーツアナリストの役割とはどのようなものでしょうか?

私はスポーツアナリストの役割は“情報戦略”だと考えています。データやテクノロジーを活用してアスリートやチームのサポートをするエキスパートです。アナリストは数字やデータなどの情報を用いて戦略を語ってこそ価値があります。そしてチームの強化だけでなく、スポーツ組織の経営などビジネスフィールドを通してスポーツ界全体の成長に貢献できるとも考えています。

──幅広い領域でスポーツアナリストは力を発揮できるのですね。そういったことを確立するためにJSAAを立ち上げたのでしょうか? JSAAは2014年設立とのことですが、経緯についてお聞かせください。

もともと私は、日本のバレーボール界のアナリストを育てることが自らに課されたミッションでした。それで2006年から大学生などの新規アナリストの育成に着手し、その後育成事業の一環としてバレーボールVリーグの各チームに在籍するアナリストたちを集めて情報共有と研鑽し合う“トップアナリスト勉強会”を何回か開催していました。しかしそのときは、バレーボール界のライバルチーム同士であるという構図から活発な情報シェアに発展せず、あまり盛り上がらずに終わってしまっていました。

転機はロンドンオリンピックの前から始まった文部科学省のマルチサポート事業でした。メダル獲得が有望視される競技種目に重点的なサポートが行われるようになり、その中で情報収集・撮影・映像分析などのサポートを行うスポーツアナリストがさまざまな競技種目で配置されるようになりました。その時期の前後にバレーボール以外のスタッフからデータ分析の相談を個別に受けることが増え、2012年のオリンピック後にスポーツアナリストの異種目間の勉強会をスタートしたのが協会の礎です。

競技の垣根を超えたことによって情報を惜しげなく出しあうことができたので、ナレッジのシェアが活発になりました。一方で、種目問わずスポーツアナリストという職業の課題も浮き彫りになりました。例えば、期限付きの雇用形態であることや、オリンピックに向けて蓄積されたデータの適切な引き継ぎがなされていないことなどが挙げられます。これらを解決するには個人単位では難しいと考え、仲間を集めて、協会の立ち上げに奔走しました。

──そういった経緯でJSAAは設立されたのですね。設立当初から「スポーツアナリティクスジャパン(SAJ)」と銘打ってカンファレンスを開催されていますが、それも課題解決に向けた施策なのでしょうか?

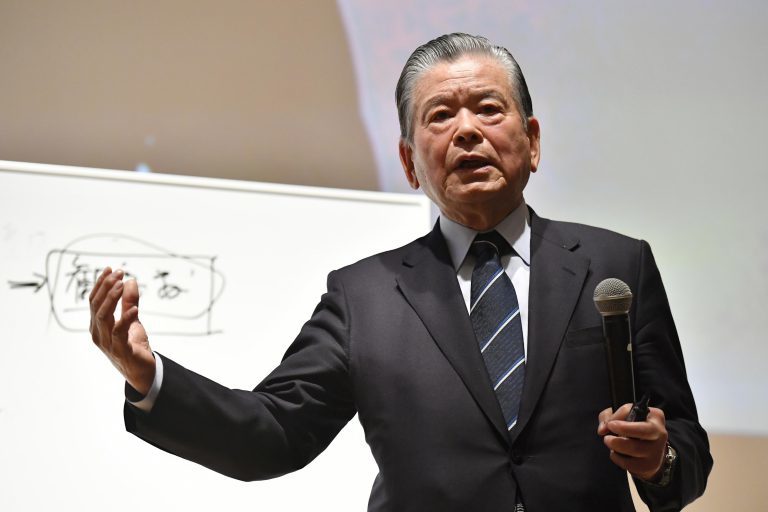

スポーツアナリストである当事者の活動だけではアナリストの社会的プレゼンスは高まりません。言うなれば内側から外へドームを押し広げていくのではなく、外側からドームを引っ張ってもらうアプローチもあるのではと。それで、クラブやリーグ、代表チームの意思決定をする強化本部長やゼネラルマネージャー、さらにはビジネスフィールドの事業部長やスポーツ組織の経営層にも、アナリストの必要性を感じてもらう機会を創出すればよいのではと考え、SAJを開催しました。5年目を迎えたSAJ2019では、日本サッカー協会相談役・日本トップリーグ連携機構会長の川淵三郎さんにも基調講演をいただき、「日本スポーツ界に“希望の星”ができた」と激励のお言葉もいただき、大きな反響がありました。 ──そういった狙いがあって、そうそうたるメンバーが連なっているのですね。

──そういった狙いがあって、そうそうたるメンバーが連なっているのですね。

JSAAとしては、官民の支援が集中して投じられるであろう2020年までに、スポーツアナリストを社会的に必要不可欠な存在にしていきたいです。そのために我々はスポーツ業界の壁も超えていきたいと考えています。だからこそSAJではスポーツ界以外のスピーカーを招聘し、データやテクノロジーを活用した“スポーツ×ビジネス”や“スポーツ×プロモーション”といったテーマでもディスカッションをし、スポーツアナリストの未来を提示していきたいと考えています。 ──協会としてのスポーツアナリストの人材育成についてはどのようにお考えでしょうか?

──協会としてのスポーツアナリストの人材育成についてはどのようにお考えでしょうか?

アナリスト入門セミナーやJSAA Analytics Challenge Cup(学生のデータ分析コンペティションなど)を通じて、今後も人材育成へ取り組んでいこうと思っています。しかし、短時間のセミナーは気づきを与えるにはいいのですが、想像力を養うことまでは難しいです。接点がどうしても限定的なので、本質的な技術習得を目指すには定常的にコンタクトが必要になってきます。私のこれまでの経験から、アナリストの育成は現場が一番だと思っています。本当は代表チームなどでインターンができればよいのですが、代表チームは教育の場ではないので、それは難しいですよね。だから、本気でスポーツアナリストの人材育成をしていくには、大学でカリキュラムを組んでいくべきだと考えました。そこで2018年4月から桐蔭横浜大学でスポーツアナリストを育成するための新カリキュラムの構築をスタートさせ始めています。ここでは、世界のトップチームも使っている分析ソフトウェアなど最先端の環境“TOIN Sports Analytics Lab”を整え、アカデミックに学びながら実践も積める環境を用意しました。

スポーツアナリストになりたいという学生から、協会への問い合わせや相談が非常に増えてきています。アナリストになるアプローチはいろいろありますが、大学で学ぶほかに、統計学や映像編集のような分野のスペシャリストになってからアナリストになるという方法もあると思います。

現にトレーナーも、ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチやアスレチックトレーナー、鍼灸師……など、領域も細分化されています。将来的にはアナリストも専門性に応じて、ジェネラリスト寄りと細分化されたスペシャリスト寄りなど多様なタイプが存在するようになるのではないかと考えています。統計や映像などのスペシャリストとして高い専門性をもつ人材であれば、他の競技への転向も可能になります。そういった意味では、アナリストの領域はまだ発展途上、開拓しがいのある状態だと思っています。 ──スポーツアナリストもトレーナー同様に細分化されていくと。そのほかにスポーツアナリストの未来予想について考えていることをお聞かせください。

──スポーツアナリストもトレーナー同様に細分化されていくと。そのほかにスポーツアナリストの未来予想について考えていることをお聞かせください。

最近まで1チーム1アナリストだったのが、今では2~3人配置するトップチームも増えており、なくてはならない職業になりつつあります。今後もハイパフォーマンススポーツ領域で活躍するアナリストはますます増えていくと思います。

またさきほど少し触れましたが、競技フィールドでチームやプレイヤーを強くするアナリストはもちろんのこと、クラブ経営などビジネスフィールドで活躍するアナリストが出てくると思います。最近スポーツ界も来場者データやファンデータなど集客・マーケティングに役立つデータが蓄積され始めたので、スポーツアナリストがデータを活用してビジネスの成長につなげるケースが出てきます。競技フィールドで活躍した人がビジネスフィールドでも活躍することで、アナリストの価値はさらに高まるのではないでしょうか。

──スポーツアナリストのキャリアの間口がどんどん広がっているのですね。

職業として確立させるためには、職能の研鑽機会の創出だけでなく、職域の拡大も協会としての大事なミッションです。大学などの育成プロジェクトで無尽蔵にアナリストのなり手を増やすのは無責任で、スポーツアナリストの活躍の場を広げ、キャリアの出口を用意することも我々が担うべきことです。この施策を進めていかないと、スキルを持ったアナリストが2020年の東京オリンピック以降に“オリンピック特需難民”となってしまいます。協会立ち上げ当初から、“ポスト2020”を常に考えながらアクションを起こしています。

私が2004年にバレーボールのアナリストになったときから、アナリストの価値を高めたいという思いを持ち続けています。根本にあるのは、後からついてきている人たちのために、少しは光が見えるような状態をつくり出さなければという思いです。スポーツアナリストの道を広げて太くしていきたい。それが日本のスポーツアナリストの黎明期を駆け抜けた私のミッションであり、自分のライフワークだと思っています。

──常に先頭に立って突き進むモチベーションは、どこからくるのでしょうか?

今は指導者たちも“根性”だけでは指導できない時代です。データやテクノロジーにもとづいたデータドリブンなアプローチはスポーツ界でも免れられません。アナリストの社会的な需要は絶対的に高まってきていると私は確信しています。いつも「アナリストがいたからスポーツ界の社会的な価値が高まったと思われるように活動をしなければいけない」と話しています。前例も正解もないことです。10年後の未来に正解があると信じて、今は歩みを止めずに進んでいきたいです。

──2020年の東京オリンピック以降、真にスポーツアナリストが必要とされる世界が待ってるか、まさに今が正念場ですね。今後の活動も楽しみにしています。本日はありがとうございました。

私はスポーツアナリストの役割は“情報戦略”だと考えています。データやテクノロジーを活用してアスリートやチームのサポートをするエキスパートです。アナリストは数字やデータなどの情報を用いて戦略を語ってこそ価値があります。そしてチームの強化だけでなく、スポーツ組織の経営などビジネスフィールドを通してスポーツ界全体の成長に貢献できるとも考えています。

──幅広い領域でスポーツアナリストは力を発揮できるのですね。そういったことを確立するためにJSAAを立ち上げたのでしょうか? JSAAは2014年設立とのことですが、経緯についてお聞かせください。

もともと私は、日本のバレーボール界のアナリストを育てることが自らに課されたミッションでした。それで2006年から大学生などの新規アナリストの育成に着手し、その後育成事業の一環としてバレーボールVリーグの各チームに在籍するアナリストたちを集めて情報共有と研鑽し合う“トップアナリスト勉強会”を何回か開催していました。しかしそのときは、バレーボール界のライバルチーム同士であるという構図から活発な情報シェアに発展せず、あまり盛り上がらずに終わってしまっていました。

転機はロンドンオリンピックの前から始まった文部科学省のマルチサポート事業でした。メダル獲得が有望視される競技種目に重点的なサポートが行われるようになり、その中で情報収集・撮影・映像分析などのサポートを行うスポーツアナリストがさまざまな競技種目で配置されるようになりました。その時期の前後にバレーボール以外のスタッフからデータ分析の相談を個別に受けることが増え、2012年のオリンピック後にスポーツアナリストの異種目間の勉強会をスタートしたのが協会の礎です。

スポーツアナリストの価値向上を目指し

──2012年のロンドンオリンピック前後がターニングポイントだったのですね。異種目が集まって勉強会を開いたとのことですが、以前のようにバレーボール界のアナリスト勉強会で議論が活性化しなかったものと同じ状況にはならなかったのでしょうか?競技の垣根を超えたことによって情報を惜しげなく出しあうことができたので、ナレッジのシェアが活発になりました。一方で、種目問わずスポーツアナリストという職業の課題も浮き彫りになりました。例えば、期限付きの雇用形態であることや、オリンピックに向けて蓄積されたデータの適切な引き継ぎがなされていないことなどが挙げられます。これらを解決するには個人単位では難しいと考え、仲間を集めて、協会の立ち上げに奔走しました。

──そういった経緯でJSAAは設立されたのですね。設立当初から「スポーツアナリティクスジャパン(SAJ)」と銘打ってカンファレンスを開催されていますが、それも課題解決に向けた施策なのでしょうか?

スポーツアナリストである当事者の活動だけではアナリストの社会的プレゼンスは高まりません。言うなれば内側から外へドームを押し広げていくのではなく、外側からドームを引っ張ってもらうアプローチもあるのではと。それで、クラブやリーグ、代表チームの意思決定をする強化本部長やゼネラルマネージャー、さらにはビジネスフィールドの事業部長やスポーツ組織の経営層にも、アナリストの必要性を感じてもらう機会を創出すればよいのではと考え、SAJを開催しました。5年目を迎えたSAJ2019では、日本サッカー協会相談役・日本トップリーグ連携機構会長の川淵三郎さんにも基調講演をいただき、「日本スポーツ界に“希望の星”ができた」と激励のお言葉もいただき、大きな反響がありました。

©︎日本スポーツアナリスト協会

Jリーグ設立、B.LEAGUE立ち上げなどスポーツ界に数々のイノベーションを起こしてきた日本トップリーグ連携機構会長の川淵三郎氏による基調講演の様子。

Jリーグ設立、B.LEAGUE立ち上げなどスポーツ界に数々のイノベーションを起こしてきた日本トップリーグ連携機構会長の川淵三郎氏による基調講演の様子。

JSAAとしては、官民の支援が集中して投じられるであろう2020年までに、スポーツアナリストを社会的に必要不可欠な存在にしていきたいです。そのために我々はスポーツ業界の壁も超えていきたいと考えています。だからこそSAJではスポーツ界以外のスピーカーを招聘し、データやテクノロジーを活用した“スポーツ×ビジネス”や“スポーツ×プロモーション”といったテーマでもディスカッションをし、スポーツアナリストの未来を提示していきたいと考えています。

©︎日本スポーツアナリスト協会

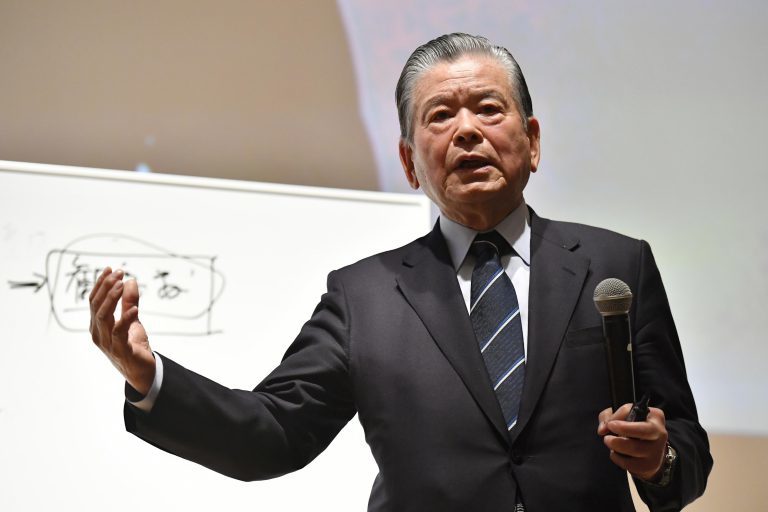

SAJ2019のセッションの一つ。登壇者は、Bリーグ PRグループ・強化育成グループシニアマネージャーの増田匡彦氏とPRグループ広報の新出浩行氏、新日本プロレスリング 広報宣伝部グローバル&デジタルメディアセクション課長の真下義之氏がSNSを活用したプロモーションについて議論する。モデレーターは博報堂DYメディアパートナーズ コンテンツマーケティング部 部長の森永真弓氏が務める。

SAJ2019のセッションの一つ。登壇者は、Bリーグ PRグループ・強化育成グループシニアマネージャーの増田匡彦氏とPRグループ広報の新出浩行氏、新日本プロレスリング 広報宣伝部グローバル&デジタルメディアセクション課長の真下義之氏がSNSを活用したプロモーションについて議論する。モデレーターは博報堂DYメディアパートナーズ コンテンツマーケティング部 部長の森永真弓氏が務める。

アナリスト入門セミナーやJSAA Analytics Challenge Cup(学生のデータ分析コンペティションなど)を通じて、今後も人材育成へ取り組んでいこうと思っています。しかし、短時間のセミナーは気づきを与えるにはいいのですが、想像力を養うことまでは難しいです。接点がどうしても限定的なので、本質的な技術習得を目指すには定常的にコンタクトが必要になってきます。私のこれまでの経験から、アナリストの育成は現場が一番だと思っています。本当は代表チームなどでインターンができればよいのですが、代表チームは教育の場ではないので、それは難しいですよね。だから、本気でスポーツアナリストの人材育成をしていくには、大学でカリキュラムを組んでいくべきだと考えました。そこで2018年4月から桐蔭横浜大学でスポーツアナリストを育成するための新カリキュラムの構築をスタートさせ始めています。ここでは、世界のトップチームも使っている分析ソフトウェアなど最先端の環境“TOIN Sports Analytics Lab”を整え、アカデミックに学びながら実践も積める環境を用意しました。

スポーツアナリストの役割は細分化していく

──今後は大学で学んだスポーツアナリストが増えてくると思いますか?スポーツアナリストになりたいという学生から、協会への問い合わせや相談が非常に増えてきています。アナリストになるアプローチはいろいろありますが、大学で学ぶほかに、統計学や映像編集のような分野のスペシャリストになってからアナリストになるという方法もあると思います。

現にトレーナーも、ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチやアスレチックトレーナー、鍼灸師……など、領域も細分化されています。将来的にはアナリストも専門性に応じて、ジェネラリスト寄りと細分化されたスペシャリスト寄りなど多様なタイプが存在するようになるのではないかと考えています。統計や映像などのスペシャリストとして高い専門性をもつ人材であれば、他の競技への転向も可能になります。そういった意味では、アナリストの領域はまだ発展途上、開拓しがいのある状態だと思っています。

最近まで1チーム1アナリストだったのが、今では2~3人配置するトップチームも増えており、なくてはならない職業になりつつあります。今後もハイパフォーマンススポーツ領域で活躍するアナリストはますます増えていくと思います。

またさきほど少し触れましたが、競技フィールドでチームやプレイヤーを強くするアナリストはもちろんのこと、クラブ経営などビジネスフィールドで活躍するアナリストが出てくると思います。最近スポーツ界も来場者データやファンデータなど集客・マーケティングに役立つデータが蓄積され始めたので、スポーツアナリストがデータを活用してビジネスの成長につなげるケースが出てきます。競技フィールドで活躍した人がビジネスフィールドでも活躍することで、アナリストの価値はさらに高まるのではないでしょうか。

──スポーツアナリストのキャリアの間口がどんどん広がっているのですね。

職業として確立させるためには、職能の研鑽機会の創出だけでなく、職域の拡大も協会としての大事なミッションです。大学などの育成プロジェクトで無尽蔵にアナリストのなり手を増やすのは無責任で、スポーツアナリストの活躍の場を広げ、キャリアの出口を用意することも我々が担うべきことです。この施策を進めていかないと、スキルを持ったアナリストが2020年の東京オリンピック以降に“オリンピック特需難民”となってしまいます。協会立ち上げ当初から、“ポスト2020”を常に考えながらアクションを起こしています。

フロントランナーとしての使命感

──最後に渡辺さんの個人的なミッションについてお聞かせいただけますでしょうか。私が2004年にバレーボールのアナリストになったときから、アナリストの価値を高めたいという思いを持ち続けています。根本にあるのは、後からついてきている人たちのために、少しは光が見えるような状態をつくり出さなければという思いです。スポーツアナリストの道を広げて太くしていきたい。それが日本のスポーツアナリストの黎明期を駆け抜けた私のミッションであり、自分のライフワークだと思っています。

──常に先頭に立って突き進むモチベーションは、どこからくるのでしょうか?

今は指導者たちも“根性”だけでは指導できない時代です。データやテクノロジーにもとづいたデータドリブンなアプローチはスポーツ界でも免れられません。アナリストの社会的な需要は絶対的に高まってきていると私は確信しています。いつも「アナリストがいたからスポーツ界の社会的な価値が高まったと思われるように活動をしなければいけない」と話しています。前例も正解もないことです。10年後の未来に正解があると信じて、今は歩みを止めずに進んでいきたいです。

──2020年の東京オリンピック以降、真にスポーツアナリストが必要とされる世界が待ってるか、まさに今が正念場ですね。今後の活動も楽しみにしています。本日はありがとうございました。