目指すのは「誰でも食文化をつくれる未来」。培養肉ベンチャーが描く未来 インテグリカルチャー 代表取締役CEO 羽生雄毅さん

持続可能な社会の実現に向けて、大手食品業界の注目を集めている代替肉。フェイクミートと呼ばれる大豆など植物由来の肉はファストフード店でも見かけるようになりました。そして、まだ市場には流通していませんが、動物を殺さず純粋に細胞を培養してつくる「培養肉」の研究も着々と進んでいます。動物や植物の細胞を培養することで生産する方法「細胞農業」としても注目を集めています。

そこで培養肉づくりの技術を提供するインテグリカルチャーの代表、羽生雄毅(はにゅうゆうき)さんにインタビューを敢行。羽生さんは、培養肉やバイオの技術が特定起業の利益のためではなく、民意によって使われるように同人サークル「Shojinmeat Project」を立ち上げ、培養肉の社会実装を実現するために奮闘する、培養肉の第一人者です。羽生さんはどのようにして人を巻き込み、培養肉を実現に近づけてきたのか。細胞農業の技術が発達した先の未来、羽生さんの妄想話もご紹介しながら、お伝えします。

そこで培養肉づくりの技術を提供するインテグリカルチャーの代表、羽生雄毅(はにゅうゆうき)さんにインタビューを敢行。羽生さんは、培養肉やバイオの技術が特定起業の利益のためではなく、民意によって使われるように同人サークル「Shojinmeat Project」を立ち上げ、培養肉の社会実装を実現するために奮闘する、培養肉の第一人者です。羽生さんはどのようにして人を巻き込み、培養肉を実現に近づけてきたのか。細胞農業の技術が発達した先の未来、羽生さんの妄想話もご紹介しながら、お伝えします。

──そもそも培養肉とはなんでしょう。

培養肉とは、細胞培養によって人工的につくられた食肉です。近い将来、「たんぱく質不足」は世界的な課題となると予想されています。魚食では増えるたんぱく質需要はまかないきれず、また野放図に食肉の生産量を増やすことはできないので、このままでは地球規模でたんぱく質の奪い合いになりかねません。そこで、従来の水産や畜産に代わる、持続可能なたんぱく質の生産方法が模索されています。そのうちの一つが「細胞培養」です。細胞培養技術を用いた食料生産は、「細胞農業」とも呼ばれています。

培養肉の実用化へのネックのひとつが高コストであること。私たちインテグリカルチャーは、生き物の体内と似た環境を構築することで原料価格を抑え、一般的な培養法よりも大幅なコストダウンを可能にしました。それが私たち独自に開発した、汎用大規模細胞培養技術「CulNet System(カルネットシステム)」です。

つまり、私たちの事業は肉の提供ではなく、肉をつくるインフラである細胞培養技術の提供です。現在は大手食品メーカーなどと共同で、「CulNet System」を用い、より安価においしい培養肉をつくる研究開発を進めています。また、デモンストレーションとして培養フォアグラの自社開発も行っており、2022年前半でのサンプル出荷を予定しています。5年後には、培養フォアグラがスーパーに並んでいるかもしれません。

細胞農業や培養肉は新しいコンセプトですので、市場規模の算出が難しく、これといった定説もありません。しかし、将来性を見込んだ大手企業やスタートアップがどんどん参入していることは事実です。

──起業の原点を教えてください。

そもそも培養肉、細胞農業に取り組み始めたのは、その技術にロマンを感じたからです。化学で博士号を取ったのですが、理系に進んだ理由もSFが好きだったから。頭にあったのは、培養肉の大規模生産が可能になった未来、牧場に代わる培養ビルディングが立ち並ぶ田園風景です。私の原点はSFの世界への憧れで、「SFの世界を実現するための1ガジェット」として、培養肉事業に挑戦しました。 とはいえ、博士課程を修了後は、大手電機メーカーで電池の材料や関連システムの研究開発をしていました。それと並行して、2014年ごろに同人サークル「Shojinmeat Project」を立ち上げ、培養肉の研究を始めました。当初の活動はDIY(Do It Yourself)バイオ。大学や企業の研究室ではなく、コミュニティラボと呼ばれる市民に開かれた研究室で培養肉づくりの実験をしていました。

とはいえ、博士課程を修了後は、大手電機メーカーで電池の材料や関連システムの研究開発をしていました。それと並行して、2014年ごろに同人サークル「Shojinmeat Project」を立ち上げ、培養肉の研究を始めました。当初の活動はDIY(Do It Yourself)バイオ。大学や企業の研究室ではなく、コミュニティラボと呼ばれる市民に開かれた研究室で培養肉づくりの実験をしていました。

自宅でできる細胞培養の手引きから、「アニメ『けものフレンズ』に出てくる食べ物を培養肉でつくってみた」というネタに走ったものまで、活動の成果を動画投稿サイトやサークルのWebサイトに公開していると、興味を持った人が集まってきてくれました。そのなかには、農林水産省で細胞農業を推進している方など、今、日本での細胞農業のコアメンバーもいました。

──当初は同人サークルとして活動をスタートされたのですね。そこからインテグリカルチャーを立ち上げるまでの過程を教えてください。

さまざまな立場の人が集まったことで、細胞農業を社会実装するにはどうしたらよいかを議論できるようになったのです。

このときに念頭にあったのが、遺伝子組み換え食品の失敗です。遺伝子組み換え食品は、大企業がその技術を独占し公開しなかったため、消費者の信用が得られず社会に受け入れられませんでした。同じ轍を踏まないようにするには、エコシステムが必要だと考えました。官公庁やNPO法人、企業から個人まで、さまざまなプレイヤーが役割分担しつつ連携する仕組みです。そうすることで、情報と技術の透明性を保てます。例えば、商品開発は企業が行うとしても、その倫理的な是非は大学やシンクタンクで議論したほうが適切です。新しい技術への忌避感を薄める情報発信には、企業ではなく個人のほうが向いているかもしれません。こうして、培養肉を民主化するためにどのような社会をつくるべきかを示すグランドプランが描かれ、今もそのなかでそれぞれが活動しています。

インテグリカルチャーも、そのグランドプランのなかに収まっています。大規模な細胞培養技術の開発と提供には、同人活動のようなシチズンサイエンスよりも、営利企業のほうが向いています。現在も、細胞培養技術の研究開発を進めながら、その社会実装のために行政や省庁をはじめ異ジャンルの識者を巻き込んで議論を続けています。

──個人の活動から始まり、大企業や行政・省庁を巻き込むまで発展してきたのですね。培養肉のような新しいコンセプトの定着を目指すにあたり、重視していたことはありますか?

重きを置いていたのは、とにかくアウトプットをすることです。Shojinmeat Projectの活動内容は、「培養肉を民意主導で社会実装する」というビジョンから実験結果まで、誰にでも見られるようWebで公開しています。それに興味を持った個人が集まってきたことで、ビジョンをブラッシュアップする議論ができるようになりました。「文系・理系」、「企業人・研究者」などを問わず、さまざまな立場の人から集まった意見をすべて公開し、それに対して集まった意見をさらに公開して……、を繰り返すことで議論が進んできました。そのなかでビジョンを実現するための具体的な方法であるグランドプランができあがり、行政や省庁、企業などとも話が進められるようになりました。個人から法人まで、誰かを巻き込むにはビジョンとオープンコミュニティーが大切であると実感しています。

私たちが目指したエコシステムづくりは、社会に現状変更を加えようとするものです。企業や大学など、既存の組織のなかでは当然、逆風に遭います。営利企業であれば、利益を生み出すことにこだわらざるを得ないでしょう。でも、同人サークルという立ち位置では、なんでもありなんです。「培養肉を社会実装する」という目標を純粋に追及できます。グランドプランをまとめるなかでは、意見に優劣をつけず両論併記をしていました。そもそも優劣をつける基準がないからです。だからこそ、多様な意見が集まりました。

こうして描いたグランドプランは、培養肉の社会実装に向けて自走し始めた感触があります。個人・法人・行政などの必要なプレイヤーがそろったことと、2020年4月に農林水産省フードテック研究会が誕生し、業界のルールメイキングが進んだことが追い風になりました。

──「細胞農業」の研究が進んだとして、どのような妄想が膨らみますか。

先ほどもお話しした通り、私にとって培養肉事業は「SFの世界を実現するための1ガジェット」です。そのため細胞農業の研究が進んだ先に妄想する未来は、SFの世界です。

細胞培養でつくれるものは食肉だけに限りません。細胞培養とは、言うなれば、「ものづくり」ならぬ「なまものづくり」です。植物や動物など細胞でできているものなら、原理的にはなんでもつくれます。例えば、深酒で肝臓がダメージを負ったら、自分で肝臓を培養してつくり、病院に持ち込んで入れ替えてもらえるようになります。ほかにも、動くタトゥーができたらおもしろそうだなとも思います。「この桜吹雪が目に入らぬか!」と決め台詞を言う人の背中で、本当に桜がひらひら舞い散っている、なんてこともできるわけです。

DNAの解読と全合成のコストは急激に低下しており、そこに細胞培養のコスト低下が組み合わさると、石油が発見されてプラスチックがつくられたように、まったく新しい素材、生体素材が普及するかもしれません。そこで現実味を帯びてくるのが「新しい生き物を設計する」というアイデア。例えば言葉をしゃべる猫や、アニメのキャラクターなど……。もし仮にその生物を30体つくることができたら、新しい生態系をつくり出せます。

もちろん生命倫理の問題があり、私たちのまわりでは哲学者も交えて議論が進んでいます。ただ、こうした一見SF的な妄想をもとに、実現したいビジョンを共有し、議論を通じて解像度を上げ、ステークホルダーを見出して巻き込んでいく……これは私たちが今まで実行してきたことです。

──では、インテグリカルチャーとして実現したい未来を教えてください。

インテグリカルチャーとして実現したいのは、細胞農業のインフラに誰でもアクセス可能で、いろんな人がいろんな食文化をつくっている未来です。「CulNet System」の特徴として、レシピ次第でいろいろなものがつくれます。将来的には、レシピはWeb上で公開されていて誰でもアクセス可能で、小規模な生産は個人でもでき、大規模な生産は企業がする、という状況になるといいと考えています。また、例えば松阪牛といったブランド牛のように、「CulNet System」を使って独自のレシピで配合したブランド肉が世界中でつくられていてほしいですね。

それに、細胞培養なら、DNAさえあればいろいろな肉がつくれます。野菜と牛肉をミックスした完全食も、1万年ぶりの復刻版マンモス肉も夢じゃないのです。このような、さまざまな可能性を実現できる状況をつくるのがインテグリカルチャーのミッションです。

──まずはアウトプットをしてみて、それについて意見を募っていく。グランドプランをつくることで、羽生さんは培養肉の社会実装を進めてきたのですね。SF好きな羽生さんが妄想する、細胞農業の発展によって生まれる未来の可能性も、とても興味深い内容でした。本日はお話いただき、ありがとうございました!

培養肉とは、細胞培養によって人工的につくられた食肉です。近い将来、「たんぱく質不足」は世界的な課題となると予想されています。魚食では増えるたんぱく質需要はまかないきれず、また野放図に食肉の生産量を増やすことはできないので、このままでは地球規模でたんぱく質の奪い合いになりかねません。そこで、従来の水産や畜産に代わる、持続可能なたんぱく質の生産方法が模索されています。そのうちの一つが「細胞培養」です。細胞培養技術を用いた食料生産は、「細胞農業」とも呼ばれています。

培養肉の実用化へのネックのひとつが高コストであること。私たちインテグリカルチャーは、生き物の体内と似た環境を構築することで原料価格を抑え、一般的な培養法よりも大幅なコストダウンを可能にしました。それが私たち独自に開発した、汎用大規模細胞培養技術「CulNet System(カルネットシステム)」です。

つまり、私たちの事業は肉の提供ではなく、肉をつくるインフラである細胞培養技術の提供です。現在は大手食品メーカーなどと共同で、「CulNet System」を用い、より安価においしい培養肉をつくる研究開発を進めています。また、デモンストレーションとして培養フォアグラの自社開発も行っており、2022年前半でのサンプル出荷を予定しています。5年後には、培養フォアグラがスーパーに並んでいるかもしれません。

細胞農業や培養肉は新しいコンセプトですので、市場規模の算出が難しく、これといった定説もありません。しかし、将来性を見込んだ大手企業やスタートアップがどんどん参入していることは事実です。

──起業の原点を教えてください。

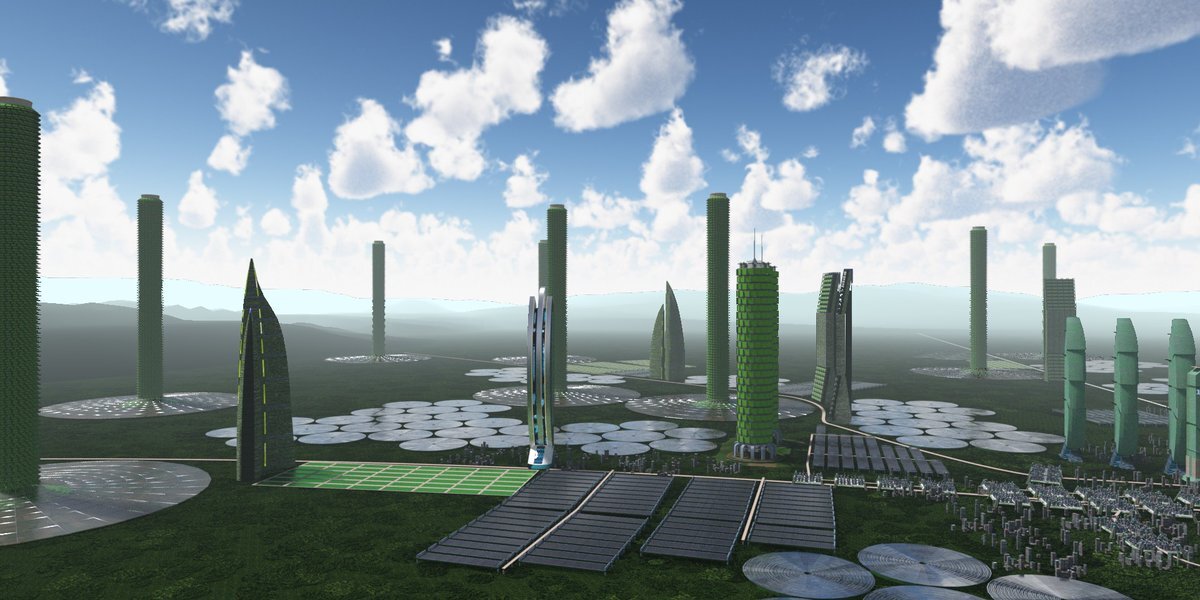

そもそも培養肉、細胞農業に取り組み始めたのは、その技術にロマンを感じたからです。化学で博士号を取ったのですが、理系に進んだ理由もSFが好きだったから。頭にあったのは、培養肉の大規模生産が可能になった未来、牧場に代わる培養ビルディングが立ち並ぶ田園風景です。私の原点はSFの世界への憧れで、「SFの世界を実現するための1ガジェット」として、培養肉事業に挑戦しました。

羽生さんの想像する「細胞農業の田園風景」。地面近くでは光合成によるバイオマス生産が行われ、林立するタワーで細胞培養により食料などが生産される。

自宅でできる細胞培養の手引きから、「アニメ『けものフレンズ』に出てくる食べ物を培養肉でつくってみた」というネタに走ったものまで、活動の成果を動画投稿サイトやサークルのWebサイトに公開していると、興味を持った人が集まってきてくれました。そのなかには、農林水産省で細胞農業を推進している方など、今、日本での細胞農業のコアメンバーもいました。

──当初は同人サークルとして活動をスタートされたのですね。そこからインテグリカルチャーを立ち上げるまでの過程を教えてください。

さまざまな立場の人が集まったことで、細胞農業を社会実装するにはどうしたらよいかを議論できるようになったのです。

このときに念頭にあったのが、遺伝子組み換え食品の失敗です。遺伝子組み換え食品は、大企業がその技術を独占し公開しなかったため、消費者の信用が得られず社会に受け入れられませんでした。同じ轍を踏まないようにするには、エコシステムが必要だと考えました。官公庁やNPO法人、企業から個人まで、さまざまなプレイヤーが役割分担しつつ連携する仕組みです。そうすることで、情報と技術の透明性を保てます。例えば、商品開発は企業が行うとしても、その倫理的な是非は大学やシンクタンクで議論したほうが適切です。新しい技術への忌避感を薄める情報発信には、企業ではなく個人のほうが向いているかもしれません。こうして、培養肉を民主化するためにどのような社会をつくるべきかを示すグランドプランが描かれ、今もそのなかでそれぞれが活動しています。

インテグリカルチャーも、そのグランドプランのなかに収まっています。大規模な細胞培養技術の開発と提供には、同人活動のようなシチズンサイエンスよりも、営利企業のほうが向いています。現在も、細胞培養技術の研究開発を進めながら、その社会実装のために行政や省庁をはじめ異ジャンルの識者を巻き込んで議論を続けています。

──個人の活動から始まり、大企業や行政・省庁を巻き込むまで発展してきたのですね。培養肉のような新しいコンセプトの定着を目指すにあたり、重視していたことはありますか?

重きを置いていたのは、とにかくアウトプットをすることです。Shojinmeat Projectの活動内容は、「培養肉を民意主導で社会実装する」というビジョンから実験結果まで、誰にでも見られるようWebで公開しています。それに興味を持った個人が集まってきたことで、ビジョンをブラッシュアップする議論ができるようになりました。「文系・理系」、「企業人・研究者」などを問わず、さまざまな立場の人から集まった意見をすべて公開し、それに対して集まった意見をさらに公開して……、を繰り返すことで議論が進んできました。そのなかでビジョンを実現するための具体的な方法であるグランドプランができあがり、行政や省庁、企業などとも話が進められるようになりました。個人から法人まで、誰かを巻き込むにはビジョンとオープンコミュニティーが大切であると実感しています。

私たちが目指したエコシステムづくりは、社会に現状変更を加えようとするものです。企業や大学など、既存の組織のなかでは当然、逆風に遭います。営利企業であれば、利益を生み出すことにこだわらざるを得ないでしょう。でも、同人サークルという立ち位置では、なんでもありなんです。「培養肉を社会実装する」という目標を純粋に追及できます。グランドプランをまとめるなかでは、意見に優劣をつけず両論併記をしていました。そもそも優劣をつける基準がないからです。だからこそ、多様な意見が集まりました。

こうして描いたグランドプランは、培養肉の社会実装に向けて自走し始めた感触があります。個人・法人・行政などの必要なプレイヤーがそろったことと、2020年4月に農林水産省フードテック研究会が誕生し、業界のルールメイキングが進んだことが追い風になりました。

──「細胞農業」の研究が進んだとして、どのような妄想が膨らみますか。

先ほどもお話しした通り、私にとって培養肉事業は「SFの世界を実現するための1ガジェット」です。そのため細胞農業の研究が進んだ先に妄想する未来は、SFの世界です。

細胞培養でつくれるものは食肉だけに限りません。細胞培養とは、言うなれば、「ものづくり」ならぬ「なまものづくり」です。植物や動物など細胞でできているものなら、原理的にはなんでもつくれます。例えば、深酒で肝臓がダメージを負ったら、自分で肝臓を培養してつくり、病院に持ち込んで入れ替えてもらえるようになります。ほかにも、動くタトゥーができたらおもしろそうだなとも思います。「この桜吹雪が目に入らぬか!」と決め台詞を言う人の背中で、本当に桜がひらひら舞い散っている、なんてこともできるわけです。

DNAの解読と全合成のコストは急激に低下しており、そこに細胞培養のコスト低下が組み合わさると、石油が発見されてプラスチックがつくられたように、まったく新しい素材、生体素材が普及するかもしれません。そこで現実味を帯びてくるのが「新しい生き物を設計する」というアイデア。例えば言葉をしゃべる猫や、アニメのキャラクターなど……。もし仮にその生物を30体つくることができたら、新しい生態系をつくり出せます。

もちろん生命倫理の問題があり、私たちのまわりでは哲学者も交えて議論が進んでいます。ただ、こうした一見SF的な妄想をもとに、実現したいビジョンを共有し、議論を通じて解像度を上げ、ステークホルダーを見出して巻き込んでいく……これは私たちが今まで実行してきたことです。

──では、インテグリカルチャーとして実現したい未来を教えてください。

インテグリカルチャーとして実現したいのは、細胞農業のインフラに誰でもアクセス可能で、いろんな人がいろんな食文化をつくっている未来です。「CulNet System」の特徴として、レシピ次第でいろいろなものがつくれます。将来的には、レシピはWeb上で公開されていて誰でもアクセス可能で、小規模な生産は個人でもでき、大規模な生産は企業がする、という状況になるといいと考えています。また、例えば松阪牛といったブランド牛のように、「CulNet System」を使って独自のレシピで配合したブランド肉が世界中でつくられていてほしいですね。

それに、細胞培養なら、DNAさえあればいろいろな肉がつくれます。野菜と牛肉をミックスした完全食も、1万年ぶりの復刻版マンモス肉も夢じゃないのです。このような、さまざまな可能性を実現できる状況をつくるのがインテグリカルチャーのミッションです。

──まずはアウトプットをしてみて、それについて意見を募っていく。グランドプランをつくることで、羽生さんは培養肉の社会実装を進めてきたのですね。SF好きな羽生さんが妄想する、細胞農業の発展によって生まれる未来の可能性も、とても興味深い内容でした。本日はお話いただき、ありがとうございました!