渋谷をどういう街にデザインしていくか? 渋谷区観光協会 代表理事/渋谷未来デザイン 理事 金山淳吾さん

あなたにとって渋谷はどういう街ですか? 1970年代からファッションカルチャーを牽引し、1990年代からは渋谷系を筆頭にミュージックシーンをつくり、常に若者の街として文化の発信拠点であり続けています。2000年以降はITスタートアップの街という一面も加わりました。常に変わり続けている渋谷ですが、その青写真を描いているキーパーソンのひとりに、渋谷区観光協会の代表理事の金山淳吾(かなやまじゅんご)さんがいます。渋谷をどういったカラーにしていくか、観光だけでなくさまざまなアプローチで取り組んでいます。今回は“渋谷の未来”の青写真を伺いました。

──改めてなぜ渋谷区観光協会を立ち上げたのでしょうか?

僕自身が子育て中で、娘たちの故郷が図らずしも渋谷になってしまいました。それで、渋谷が子どもにとって誇れる街にしていかなければと思ったことが大きなきっかけです。渋谷・原宿は大人のために大人がつくった街で、子どもたちのためにデザインされていません。子どもが元気に走り回れる街ではないのはなぜか? それはマナーやモラルが成熟していないからです。成熟させて街を変えていくには「観光」がキーになると考え、渋谷区観光協会を設立しました。

──都市整備や福祉生活といったセクションのほうがより関連している気がしますが、なぜ「観光」なのでしょうか?

渋谷は、住んでいる人よりも訪れる人のほうが多い街だからです。地域住民のシビックプライドを高めて街のマナー・モラルを向上するよりも、来訪者の意識を変えるほうがエネルギー効率がいいんです。観光協会として直近では、人を呼び込むプロモーションではなく、来訪者の満足度を上げる施策を実施しています。常に渋谷のどこかでイベントを催して、偶発的にイベントを目撃する機会をつくります。そうすると「渋谷に来ればなにかある」という期待値が高まります。そのほかにナイトタイムエコノミーの活性とモラル啓発を目的に、渋谷ナイトマップの配布や、渋谷ナイトアウトというイベントを開催しています。このようにコンテンツを拡充していき、最終的にはロンドン・パリ・ニューヨーク・東京ではなく、ロンドン・パリ・ニューヨーク・渋谷を目指しています。

実際に観光協会として観光資源や文化事業のプロデュースをするのとは別に、渋谷未来デザインという渋谷区の都市設計部署の外郭団体を設立し、渋谷のまちづくりも進めています。いま渋谷は鉄道会社主導でオフィスビルの開発が進んでいます。これに比例して賃料も高くなっているのですが、そうなるとオフィスを借りることができる企業が限られてきます。入所する企業によって渋谷のカルチャーが様変わりしてしまうのではといった危機感も持っています。だから対抗して渋谷区のようなパブリックセクターは、働くだけの街ではなく、趣味も楽しめる街へと変貌させるために文化施設を増やすことに注力していくつもりです。まさに今、劇場ホールの新設や増床を促すような区の条例策定を検討しています。文化施設が増えるとクリエイター・パフォーマーが集まります。それらが集まるとオーディエンスも増えます。ニューヨークはブロードウェイだけでなく、オフ・ブロードウェイがあるからこそ、クリエイティブカルチャーが育っています。これを渋谷でも実現していきたいと考えています。 ──渋谷をクリエイティブの街にしていくのですね。

──渋谷をクリエイティブの街にしていくのですね。

渋谷未来デザインと渋谷区観光協会の合弁事業で、都市回遊型イベント「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA(SIW)」があります。これはソーシャルイシューや最先端テクノロジー、映画・音楽といったクリエイティブカルチャーなどさまざまな分野を巻き込み、多様な未来を考える複合型のカンファレンスです。「社会を前進させる街〈渋谷〉」といったイメージを定着させるために年に1回開催しています。実は裏目的があって、世界では「カンヌはカンヌ国際映画祭」「オースティンはSXSW(サウス・バイ・サウス・ウエスト)」「リンツはアルス・エレクトロニカ」などといった街の特色を表すフラグシップイベントが開催されています。「渋谷といえばSIW」となるべく、未来の渋谷を示す象徴にしていくつもりです。

代々木公園エリアにスタジアムをつくる構想「SCRAMBLE STADIUM SHIBUYA」は、渋谷区だけでなく東京23区すべてにとって観光資源になると考えています。東京は世界的な観光地ですが、実は代表するような名所がそこまでありません。スカイツリーや東京タワー、渋谷のスクランブル交差点やハチ公などがありますが、それらに匹敵するポテンシャルがこの構想にはあると感じています。すでに1万3000人のキャパシティの代々木第一体育館や、4000人キャパシティの代々木第二体育館があります。そこに新たなスタジアムができることで、4~5万人が同時に楽しむことができる複合型のエンターテインメント施設ができるわけです。 それに観光資源だけでなく、さまざまな都市問題の解決へ寄与します。たとえば地震などの有事の際の避難場所にもなります。イメージでは屋根がないものになっていますが、現段階の構想では全天候型にしたいと考えているので、寒さを防げますし、日陰で暑さをしのげます。もちろん備蓄もあるし、トイレを提供することもできます。つまり防災拠点としても十分に機能するものにしたいと思っています。

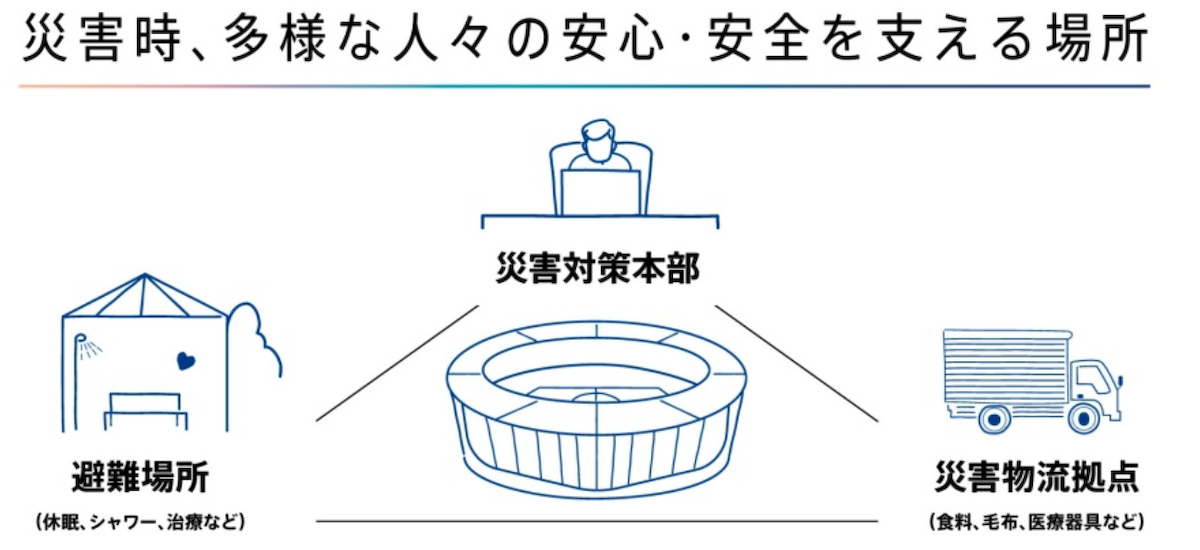

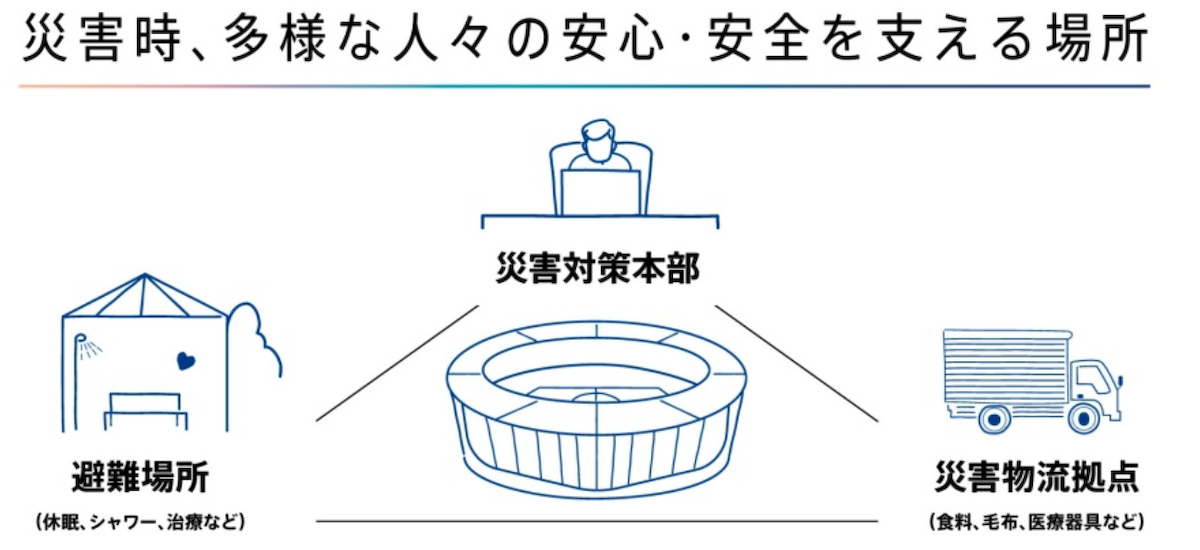

それに観光資源だけでなく、さまざまな都市問題の解決へ寄与します。たとえば地震などの有事の際の避難場所にもなります。イメージでは屋根がないものになっていますが、現段階の構想では全天候型にしたいと考えているので、寒さを防げますし、日陰で暑さをしのげます。もちろん備蓄もあるし、トイレを提供することもできます。つまり防災拠点としても十分に機能するものにしたいと思っています。  ──確かにさまざまな利用方法が考えられますね。なぜ今まで手付かずだったのでしょうか?

──確かにさまざまな利用方法が考えられますね。なぜ今まで手付かずだったのでしょうか?

代々木公園にはさまざまなステークホルダーがいてアンタッチャブルだったからです。また行政にありがちなセクショナリズムによって、どこが主導していくのか不明瞭でした。けれども、そんなこと住んでいる人や訪れる人からしたら関係ないですよね。そういった民意を巻き込んで政治を動かしていくことをまさに今取り組んでいます。2027年には桜ヶ丘エリアの工事が完了し、渋谷の再開発が一旦は落ち着きます。時を同じくしてSCRAMBLE STADIUM SHIBUYAも完成させていきたいですね。2027年が渋谷の転換期となり、新しい渋谷をお見せして、未来のライフスタイルを提示していきたいです。

──新しい未来の渋谷が楽しみになってきました。前編・後編にわたってありがとうございました。

僕自身が子育て中で、娘たちの故郷が図らずしも渋谷になってしまいました。それで、渋谷が子どもにとって誇れる街にしていかなければと思ったことが大きなきっかけです。渋谷・原宿は大人のために大人がつくった街で、子どもたちのためにデザインされていません。子どもが元気に走り回れる街ではないのはなぜか? それはマナーやモラルが成熟していないからです。成熟させて街を変えていくには「観光」がキーになると考え、渋谷区観光協会を設立しました。

──都市整備や福祉生活といったセクションのほうがより関連している気がしますが、なぜ「観光」なのでしょうか?

渋谷は、住んでいる人よりも訪れる人のほうが多い街だからです。地域住民のシビックプライドを高めて街のマナー・モラルを向上するよりも、来訪者の意識を変えるほうがエネルギー効率がいいんです。観光協会として直近では、人を呼び込むプロモーションではなく、来訪者の満足度を上げる施策を実施しています。常に渋谷のどこかでイベントを催して、偶発的にイベントを目撃する機会をつくります。そうすると「渋谷に来ればなにかある」という期待値が高まります。そのほかにナイトタイムエコノミーの活性とモラル啓発を目的に、渋谷ナイトマップの配布や、渋谷ナイトアウトというイベントを開催しています。このようにコンテンツを拡充していき、最終的にはロンドン・パリ・ニューヨーク・東京ではなく、ロンドン・パリ・ニューヨーク・渋谷を目指しています。

渋谷といえばソーシャルイノベーションウィーク

──そのポジションを目指しているのですね。それには観光だけでなく、それこそ都市計画などのセクションの協力も必要そうですね。実際に観光協会として観光資源や文化事業のプロデュースをするのとは別に、渋谷未来デザインという渋谷区の都市設計部署の外郭団体を設立し、渋谷のまちづくりも進めています。いま渋谷は鉄道会社主導でオフィスビルの開発が進んでいます。これに比例して賃料も高くなっているのですが、そうなるとオフィスを借りることができる企業が限られてきます。入所する企業によって渋谷のカルチャーが様変わりしてしまうのではといった危機感も持っています。だから対抗して渋谷区のようなパブリックセクターは、働くだけの街ではなく、趣味も楽しめる街へと変貌させるために文化施設を増やすことに注力していくつもりです。まさに今、劇場ホールの新設や増床を促すような区の条例策定を検討しています。文化施設が増えるとクリエイター・パフォーマーが集まります。それらが集まるとオーディエンスも増えます。ニューヨークはブロードウェイだけでなく、オフ・ブロードウェイがあるからこそ、クリエイティブカルチャーが育っています。これを渋谷でも実現していきたいと考えています。

一般社団法人「渋谷未来デザイン」

渋谷未来デザインと渋谷区観光協会の合弁事業で、都市回遊型イベント「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA(SIW)」があります。これはソーシャルイシューや最先端テクノロジー、映画・音楽といったクリエイティブカルチャーなどさまざまな分野を巻き込み、多様な未来を考える複合型のカンファレンスです。「社会を前進させる街〈渋谷〉」といったイメージを定着させるために年に1回開催しています。実は裏目的があって、世界では「カンヌはカンヌ国際映画祭」「オースティンはSXSW(サウス・バイ・サウス・ウエスト)」「リンツはアルス・エレクトロニカ」などといった街の特色を表すフラグシップイベントが開催されています。「渋谷といえばSIW」となるべく、未来の渋谷を示す象徴にしていくつもりです。

都市回遊型イベント「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA」

代々木公園・スタジアム構想で加速する渋谷の未来

──“未来の渋谷”についてもう少しお聞きしていきたいです。代々木公園へのスタジアム建設構想も同様の方向性でしょうか?代々木公園エリアにスタジアムをつくる構想「SCRAMBLE STADIUM SHIBUYA」は、渋谷区だけでなく東京23区すべてにとって観光資源になると考えています。東京は世界的な観光地ですが、実は代表するような名所がそこまでありません。スカイツリーや東京タワー、渋谷のスクランブル交差点やハチ公などがありますが、それらに匹敵するポテンシャルがこの構想にはあると感じています。すでに1万3000人のキャパシティの代々木第一体育館や、4000人キャパシティの代々木第二体育館があります。そこに新たなスタジアムができることで、4~5万人が同時に楽しむことができる複合型のエンターテインメント施設ができるわけです。

「SCRAMBLE STADIUM SHIBUYA」のイメージ・ビジョン

「SCRAMBLE STADIUM SHIBUYA」の防災拠点としての考え方

代々木公園にはさまざまなステークホルダーがいてアンタッチャブルだったからです。また行政にありがちなセクショナリズムによって、どこが主導していくのか不明瞭でした。けれども、そんなこと住んでいる人や訪れる人からしたら関係ないですよね。そういった民意を巻き込んで政治を動かしていくことをまさに今取り組んでいます。2027年には桜ヶ丘エリアの工事が完了し、渋谷の再開発が一旦は落ち着きます。時を同じくしてSCRAMBLE STADIUM SHIBUYAも完成させていきたいですね。2027年が渋谷の転換期となり、新しい渋谷をお見せして、未来のライフスタイルを提示していきたいです。

──新しい未来の渋谷が楽しみになってきました。前編・後編にわたってありがとうございました。