困っている隣人を助けられるか? 長年取り組んでわかったコミュニティの本質 ツクルバ 代表取締役CCO 中村 真広さん

会員制のコワーキングコミュニティ「co-ba(コーバ)」やリノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」など、複数の事業を生み出してきたツクルバ。「『場の発明』を通じて欲しい未来をつくる」というミッションのもと、場のデザインを行っています。

フィリップ・コトラーの近著『マーケティング4.0』でも示されたよう、今後、顧客の自己実現を果たす「コミュニティ」の重要性は増していくと考えられています。advanced by massmedianでは「コミュニティ特集」月間として、さまざまな企業のコミュニティやコミュニティマネージャーの取り組みを取材し、コミュニティの本質に迫ります。

第3弾は、ツクルバ代表取締役 Chief Community Officer(CCO)の中村真広さんにインタビュー。スタートアップコミュニティとして成長してきたシェアードワークプレイス「co-ba(コーバ)」について、中村さんは、「ソーシャルイノベーションの拠点にしたい」という気持ちが原点だったといいます。10年近くコミュニティを大切にした事業に携わってきたツクルバ中村さんに、コミュニティの醸成と変容、そして、幸福論にも近いコミュニティ論について伺いました。

フィリップ・コトラーの近著『マーケティング4.0』でも示されたよう、今後、顧客の自己実現を果たす「コミュニティ」の重要性は増していくと考えられています。advanced by massmedianでは「コミュニティ特集」月間として、さまざまな企業のコミュニティやコミュニティマネージャーの取り組みを取材し、コミュニティの本質に迫ります。

第3弾は、ツクルバ代表取締役 Chief Community Officer(CCO)の中村真広さんにインタビュー。スタートアップコミュニティとして成長してきたシェアードワークプレイス「co-ba(コーバ)」について、中村さんは、「ソーシャルイノベーションの拠点にしたい」という気持ちが原点だったといいます。10年近くコミュニティを大切にした事業に携わってきたツクルバ中村さんに、コミュニティの醸成と変容、そして、幸福論にも近いコミュニティ論について伺いました。

スタートアップの部室をつくりたい

──まずは、中村さんのコミュニティ論に影響を与えたという、学生時代に参加していた、渋谷区の宮下公園改修プロジェクトについて伺いたいです。2007年から構想がはじまったプロジェクトに、塚本由晴先生(東京工業大学塚本研究室)の下で参加することになりました。塚本先生の「主体を発見しながら空間をつくっていく」という先生の考え方に影響を受けました。

例えば、ストリートダンスやスケートボードでは、ダンサーやスケーターといった主体はあるのに、専用の空間はなく、街の一部の空間をハックしている。そういった「空間」を持たない「主体」のために、新しい宮下公園は構想されました。

この「主体を発見して場をつくる」という考え方を、ビジネスに展開してきたのがツクルバです。例えば、東京におけるco-baは「スタートアップ企業という主体が集い、働く場がない」という問題を解決するためにコワーキングオフィスを運営する事業になっています。

──大学院卒業後、マンション開発を展開するコスモスイニシアへ入社し、ツクルバCEOの村上さんと出会ったと伺いました。すぐには起業せずに、ミュージアムデザインに特化した会社への転職を経て、その後、ツクルバを起業したとか。きっかけは、どういったものだったのでしょうか?

塚本先生に指南を受けていたときから「建築が生まれる前提をつくる」ことに興味がありました。だから、不動産もありかもと思い、コスモスイニシアに入社しました。そして、その後転職して経験したミュージアムデザインの仕事は「建築の中身をつくる」という側面で選びました。建築の「前後」を経験したかったんです。

ただ、ツクルバの起業においては、2011年の東日本大震災の影響が一番大きかったです。3.11によって、自分の価値観が「焼け野原」になるのを感じました。東京と地方の格差が浮き彫りになったことや、都会では隣人の顔もわからないという、コミュニティの欠如が露呈していて「このままの社会を続けていって、幸せになれるんだっけ?」と、これまでの価値観がひっくり返されました。

──コワーキングコミュニティ「co-ba」を提供していこうと考えたのはなぜですか?

起業当時は、クリエイターのレーベルをつくりたいと考えていたんです。クリエイターは創作に没入したいものですよね。個人事業主であっても、バックオフィスや営業活動などは誰かに任せることができる……いわゆる音楽レーベルみたいな世界を、クリエイターのためにつくりたいと考えました。

そこで、サンフランシスコのコワーキングスペースへ視察に行ったんです。現地へ行ってみたら、レーベルどころの話じゃなかった(笑)。「なるほど!」と。当時はスタートアップ的なものについての知識が少なかったけれど、自分が実際に使っているTwitterやInstagramといったサービスや産業が、ここから生まれたんだということに衝撃を受けました。

さらに、スタートアップ時のインフラづくりがしっかりしていることについて、感銘も受けました。資金調達や組織課題のサポートをしてくれて、ビジネスプロデューサーも投資家もバックオフィスも揃っている。入居者同士で悩みを共有しあい、自由闊達に刺激しあっているわけです。

サンフランシスコから帰ってきたころにはレーベルではなく、つくり手が集って刺激し高めあう、部室のようなものをつくりたいと考えるようになりました。営利企業も非営利企業も関係なく、ソーシャルイノベーションを起こす人のための拠点にしたいと。これがco-baの原点です。

コミュニティの活性化に必要なこと

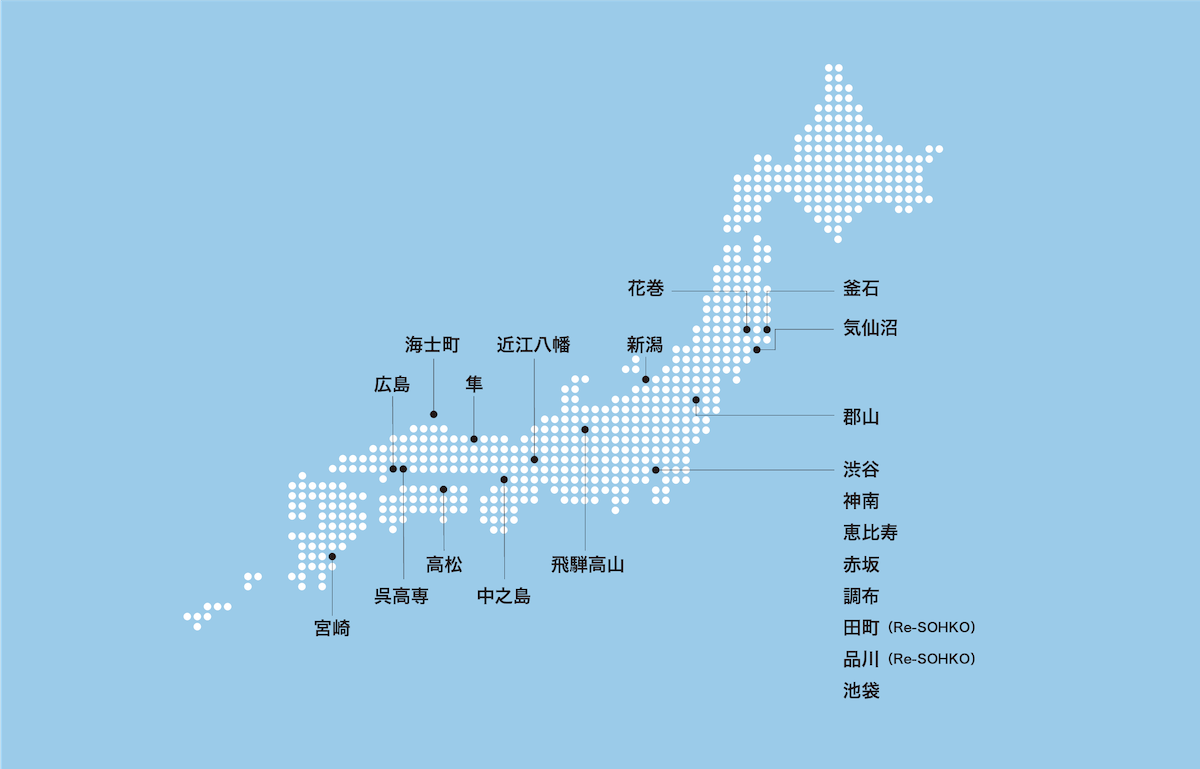

──なるほど、そういった思いからスタートしていたのですね。結果、東京ではスタートアップの拠点として成長していくこととなったco-baですが、現在の状況はいかがですか?co-baは全国に展開しており、直営店として「co-ba shibuya」「co-ba jinnan」があり、12月12日には新たに恵比寿に『働き方解放区』をテーマとした「co-ba ebisu」をオープンします。そのほかの店舗はフランチャイズ方式になり、すべて合わせると22拠点になります。直近では各拠点のコミュニティマネージャーを通じて、入居者同士のコミュニティの強化に取り組んでいます。

都心だけでなく、地方へ展開できたのは「地方創生」という大きな流れのなかで、行政や地方の名士の方たちが、co-baへ見学にきたことが大きいです。しかし、注意しなくてはいけないのは、地方が東京と同じ目的というわけではない点です。

地方には地方の悩みがあります。それぞれの地域にある悩みの突破口となるコミュニティが必要だと感じました。だから、東京のようなスタートアップのエコシステムではなくても、co-baが全国展開できたわけです。

フランチャイズ拠点の担当者には、コミュニティマネージャーになるための研修を受けてもらっています。そこで、co-baの考えるコミュニティの基本の型を伝えるんです。しかし、東京のあり方が正解というわけではないので、各地域に合わせてアレンジしてもらっています。

あと、今年は宮崎でco-baのオーナーが集まるサミットを実施しました。地方都市同士の方が、悩みを共有できるケースがあるんです。だから、サミットのような場で各地域の実践を集め、良いノウハウがあったら交換し合っています。

──逆に、全国どこのコミュニティスペースでも共通な事項はありますか?

人との向き合い方はどの地域でも変わりません。オーナーやコミュニティマネージャーとユーザーが同じ方向を向くような場所をつくっていくようにしています。ユーザーに対しては、お客さま対応ではなく、メンバーとして向き合う。例えば、ユーザーが帰るときの声のかけ方は「ありがとうございました」ではなく、「お疲れさま」とか。この声かけひとつだけで、だいぶスタンスの違いがわかるかと思います。

また、ホットなユーザーに役割を与え、co-baの運営を自分のこととして捉えてもらうといったこともしています。ユーザーだけど、co-baのイベントのオーガナイズ側にいるなど、運営とユーザーの境界線を曖昧にする取り組みも積極的に行っています。

──境界線が曖昧になると、コミュニティをコントロールできなくなるのではないでしょうか。どのように良い空間を維持しているのですか?

コミュニティは管理できません。管理者と被管理者という構図自体がコミュニティ的ではないですね。

──では、コミュニティ“マネージャー”という言葉はなくなるかもしれませんね。

そう、コミュニティには、誰かが統制しているわけではないけれど「規範」が存在するんです。例えば、冒頭で話した、ストリートダンスの件。あの宮下公園改修プロジェクトのときに、新宿のビル群の足下でダンスをしているチームへ取材に行きました。そのとき、彼らのなかにはボスがいるわけではなかった。でも、「大きすぎる音は出さない」といった規範がありました。良い規範があれば「場」は保たれます。

co-baを立ち上げたばかりのころ、自分は場づくりの専門家ではないこともあり、知見のある方のお話を聞きにいきました。そこで、「場」の規範の始まりをつくるのは主催者であるというお言葉をいただきました。主催者がその場における初めの「振る舞い」を規定すれば、それに沿って場はシフトしていくというものです。

例えばイベントなどでも、クラブミュージックが鳴り響きエントランスで主催者からアルコールが渡されるパターンと、重厚なクラシック音楽が奏でられ整然と並べられた席に案内されるパターンで、その日の振る舞い方が変わりますよね。

「振る舞い」の見本を主催者が見せるというのは、co-baの運営においても意識していることでした。もともと、ツクルバ自体がco-baのユーザーでもあった。だから、ユーザーのロールモデルとなるよう、「イベントをバンバン仕掛けてOK」「周囲への声かけOK」といったco-ba内での「振る舞い」の型をつくっていきました。

大切なのは、古参にちゃんと「燃え尽きてもらうこと」だと思っています。焚き火のメタファーで説明するとわかりやすいと思いますが、薪は燃え尽きるまで次の薪をくべられない。

主催者というのは初めに燃える薪であり、ファイヤーキーパーです。地道に自分を燃やすことで、隣へ隣へと火を広げていく。そして燃え尽きて次の薪をくべることで、ファイヤーキープをする。コミュニティの維持というのは、そんな感覚であると考えています。

co-baのコミュニティの場合は、拠点であるco-baからどんどん巣立っていきます。数年間、利用し続けるユーザーというのは稀です。多くは、事業が大きくなり手狭になって出て行きます。だから、新陳代謝がとてもいいんです。そして、各拠点のコミュニティマネージャーも入れ替えていきます。そうしないと、コミュニティの空気が淀むんです。

コミュニティの未来

──中村さんがコミュニティづくりを10年ほどやってきて、コミュニティの可能性やコミュニティに求められるものは変容してきたと感じていますか?「コミュニティ」という言葉が別のフェーズに移ってきたということを感じています。僕らのひとつ上の世代、大体40歳前後は、まさに「カフェ」世代。カフェ文化ど真ん中を過ごしてきて、カフェが「サードプレイス」だったんです。

僕くらいの世代になるとサードプレイスは、カフェだけではなくなりました。コワーキングスペースやシェアハウスなど、フォーマットを問わなくなった。また、mixiといったSNSの黎明期も経験し、オンラインで関心コミュニティを見つけられるようになりました。

──ハッシュタグ的な現代の「コミュニティ」では、コミュニティが分断されていくのではないかとすこし心配もしてしまいますが……。

「コミュニティ」という言葉を、ライトな意味で使っている気がします。本来であれば、「コミュニティ」というものは、もっとディープなものです。ハッシュタグ的なコミュニティって、ライトですよね。タグで集まってくる感覚では、隣りで困っている人を助けたりはしないのではないかと思います。

ただ、ライトさを否定しているわけではありません。コミュニティがたくさんつくられるようになったことで、誰かの救いになっていることもあると思います。しかし、誰かが困っていたら助けたいと思うことのできる、ディープなコミュニティも同時に持ち合わせていた方が幸せなのではないでしょうか。

「自分はここにいていいし、あなたもここにいていい」そう、自信を持って思えるコミュニティが、どの世代にも必要だと感じます。コミュニティのおかげで、本気で「救われている」と思う人がいていいんです。誰かとの深いつながりを感じられることは、人としての幸せにつながります。幸福論とコミュニティ論は近いのではないかと、僕は思っています。

──企業として、深いつながりを感じる「ディープなコミュニティ」を、提供することができると思いますか?

本当はそこまでできることを「コミュニティマーケティング」と呼びたいです。コミュニティマーケティングは、ファンマーケティングではありません。ファンマーケティングでは、ユーザーとの関係は「1対n」となってしまう。そもそも、数万人規模のコミュニティというものはありえないんです。対してコミュニティマーケティングを行なっている企業というのは、ユーザーを群としては見ていない。「1対1」で見ているのではないでしょうか。

今後、当社の提供サービスである「cowcamo(カウカモ)」でも、エンドユーザー側とのコミュニティをつくろうとアクションしています。また、会社としても、全ステークホルダーとまさに「共創」の関係を結びたいと考えています。11月20日に文化祭的なイベントである「御縁祭」を開催しました。普段お付き合いをしている方々とのトークショーや、co-baの入居企業さんによるブース出展など、主体・客体の境目がない空間をつくることができました。

──コミュニティの未来についての鋭い考察、大変勉強になりました。中村さんのお話にもあった「仮設の場」や「文化祭」がテーマの記事も、以下のスケジュールで公開予定です。

12/12(木)WeWorkコミュニティマネージャー対談

12/17(火)ツカノマフードコード古谷知華さん×NOBODY陳暁夏代さん対談

12/19(木)ハートドリブンフェス小能巧巳さん×みんなのメルカリ文化祭上村一斗さん対談

12/24(火)アル古川健介さん×note深津貴之さん対談